Le rôle de l’inexistant existe ; la fonction de l’imaginaire est réelle ; et la logique pure nous enseigne que le faux implique le vrai.

Paul Valéry, « Au sujet d’Eurêka »

Les médias existeraient-ils sans la littérature ? Pourrait-on parler de « télévision », de « photographie », de « cinéma » ou du « numérique » sans que ces dispositifs aient aussi été construits, institutionnalisés et même parfois déconstruits dans l’imaginaire collectif par la littérature et son discours ? À l’heure où le numérique semble encore s’inventer, le présent dossier vise à souligner le rôle du fait littéraire dans la construction de nos médias, qu’ils soient désormais définivement sécularisés (c’est notamment le cas de la photographie, du cinéma, de la télévision ou du téléphone), totalement oubliés (comme la lanterne magique ou le théâtrophone) ou même entièrement fantasmés (à l’instar du téléphonoscope). Il nous invite également à ne pas placer la littérature dans une tour d’ivoire, mais, au contraire, à la considérer comme un média parmi les autres, variable comme eux, fait de chemins qui, toujours, nous amènent à explorer les frontières entre les mots et les choses, ainsi que celles qui séparent l’invention de la répétition, l’anticipation de la métamorphose.

Comme l’écrit Guillaume Pinson dans L’Imaginaire médiatique, « toute histoire des médias devrait s’accompagner d’une réflexion sur la sensibilité portée envers les médias, sur ce qui en eux fait rêver et imaginer, perceptible dans le geste même de les représenter » (Pinson 2012, 10). Ainsi, lorsque Jules Verne, dans Les Frères Kip (1902), fait apparaître les visages des meurtriers Flig Balt et Vin Mod sur la photographie du cadavre du Capitaine Gibson dont la rétine a imprimé l’image de sa mort - comme si l’œil fonctionnait à la manière d’un appareil photographique -, il participe pleinement à la construction de l’imaginaire médiatique de la photographie tout en insistant sur sa redistribution dans notre imaginaire sensoriel, sinon biologique. À la fois largement fantasmé et inscrit à même une conjoncture sociale et discursive historiquement déterminée, cet imaginaire du média va influencer pour longtemps les pratiques photographiques et leur réception, à commencer par le pouvoir de révélation de l’image et sa prétendue valeur testimoniale. Construite sur la généralité fuyante des mots, la littérature n’en est pas pour autant moins fascinée par l’ontologie de la preuve et l’idée d’un réalisme total, ce qui amène certains écrivains à faire du cadavre la preuve « vivante » de la trace photographique et de l’enquête qu’elle demande. On note donc tout autant une concurrence entre les médias littéraires et photographiques qu’une actualisation de l’imaginaire de l’un par la pratique discursive et narrative de l’autre. Des questions les plus abstraites touchant à la dualité entre l’être et le paraître propres à tout dispositif médiatique jusqu’aux détails qui concernent le fonctionnement d’un objet technique donné, la littérature arrive à faire récit, c’est-à-dire à inventer. Dématérialisant les médias et leurs supports, elle en souligne la part de discours propre à toute réalité humaine.

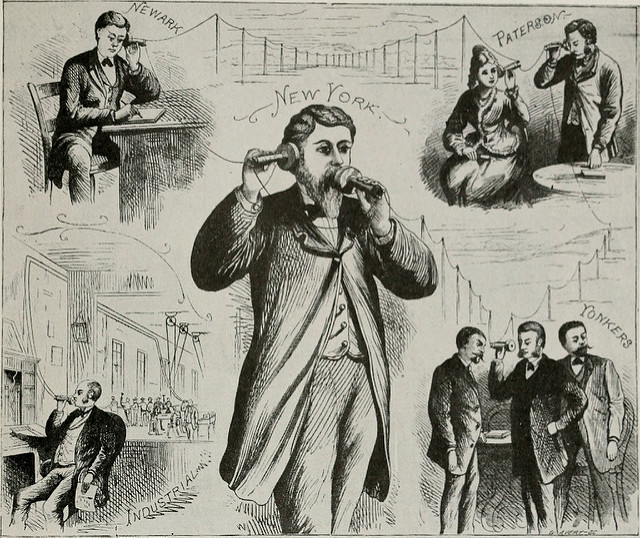

Il en va de même lorsque Albert Robida, dans Le Vingtième siècle (1883), décrit minutieusement les effets et les extensions sociales du « téléphonoscope », un écran mural plat qui, en images et en sons, transmet à ses abonnés les dernières informations, les représentations théâtrales de l’Opéra de Paris, les cours de la Sorbonne et, même, leur permet d’échanger en téléconférence avec d’autres propriétaires du dispositif. À partir d’une extrapolation des médias fin-de-siècle (tels la lanterne magique, le théâtrophone et la photographie instantanée), le romancier propose une vision extrêmement détaillée du milieu du XXe siècle, mais qui, sur bien des points, anticipe plutôt notre ère des communications en réseau. Le peu d’intérêt que Robida porte à la dimension technique des appareils qu’il décrit dans ses fictions est contrebalancé par l’écheveau de relations et de signes que ceux-ci rendent possibles et dont le romancier fait la peinture minutieuse. Ainsi, il apparaît clairement que les médias ne sont pas seulement des réalités technologiques, mais aussi - et peut-être d’abord - des constructions discursives et des vecteurs de sociabilité.

L’hybridation médiatique de notre contemporanéité numérique rend nécessaire une telle réflexion historique sur l’interrelation des médias, c’est-à-dire sur leur capacité à se réinventer réciproquement, renouvelant chaque fois l’ordre du discours et la fonction de la littérature. En raison de sa capacité à témoigner de l’hétérogénéité de notre univers médiatique, la littérature, justement, offre un terrain privilégié - où tout reste encore à faire - pour mener une telle recherche1. C’est à une exploration de ce terrain encore largement en friche que se livre le présent dossier, dont les quatre axes permettent de faire ressortir les points de contact entre les réflexions, les méthodes et les corpus.

I. Histoires alternatives

Les trois études qui composent cet axe mettent la lumière sur un aspect fondamental de l’invention : sa dimension temporelle. Plus particulièrement, comme l’indique le titre de cette section du dossier, il s’agit d’envisager le temps comme une entité non linéaire, malléable, dont les allers-retours tendent à faire muter l’immuable. Qu’est-ce qu’inventer, sinon, essentiellement, marquer le temps, créer un avant et un après ? Toutefois, comme l’écrit Bergson, l’invention s’accompagne aussi d’une redistribution des valeurs temporelles et nécessite un examen de l’histoire qui, souvent, ne va pas sans réécriture. C’est ce qu’il nomme « le mouvement rétrograde du vrai ». Ainsi, l’origine incarnée par l’invention radicale s’inscrit tout à coup dans un processus stratigraphique complexe où le passé et l’avenir sont appelés à se mélanger et à brouiller les pistes. L’invention n’a donc pas une histoire, mais des histoires. La naissance est toujours plurielle.

Poursuivant son enquête interventionniste sur la capacité qu’a la fiction littéraire de nous donner à penser et à expérimenter autrement l’identité, la morale et les valeurs - à commencer par celles du « vrai » et du « faux » -, Pierre Bayard remet son chapeau de détective et propose un retour sur sa trilogie portant sur l’anticipation littéraire et artistique : Demain est écrit (2005), Le Plagiat par anticipation (2009) et Le Titanic fera naufrage (2016). L’invention s’accompagne ici d’une exigence éthique dont tout littéraire doit accepter de relever le défi : puisqu’il n’est pas impossible que nous puissions voir l’avenir à même certains événements qui nous entourent, à la manière du narrateur proustien qui défend l’idée que la mort d’Albertine est un événement trop important pour n’avoir pas annoncé sa venue dans différents moments antérieurs de son existence, il est urgent de devenir enquêteur et de décrypter les œuvres d’art, les médias et le réel comme autant de textes qui nous offrent les clés pour nous sauver d’une possible catastrophe planétaire.

Mettant aussi au premier plan l’importance du texte et de la lecture, Bernd Stiegler propose certains modèles et certaines avenues pour une nouvelle histoire théorique de la photographie. S’il est normal que l’histoire classique de la photographie accorde l’essentiel de son attention aux images, il est toutefois aussi important de prendre conscience que la photographie, entre autres de par son inscription dans l’amalgame des représentations culturelles, est toujours accompagnée de textes, voire qu’elle naît d’un texte et qu’elle ne peut se comprendre pleinement que par lui. Faire l’histoire de la photographie en tant que texte demande non seulement de réinventer l’origine du média, mais aussi de l’accompagner d’une anthropologie culturelle lourde de conséquences théorico-pratiques.

Proposant un pas de côté par rapport à son œuvre photographique et littéraire, Éric Rondepierre convie ici le lecteur à explorer de manière inédite l’atelier de la création artistique : ses rapports au temps originaux, points de contact et court-circuits. « Par la bande », la création photographique et littéraire se fait dans le sillage des autres médias, à commencer par le cinéma, qu’Éric Rondepierre invite à considérer comme un paysage après la bataille, comme un champ de fouille duquel, alors que tout semblait avoir été dit et coulé dans l’ambre du souvenir, on peut encore, intempestivement, produire du nouveau. Mélangeant autobiographie, autofiction et archéologie des médias, l’artiste nous livre ici un fascinant - car pluriel - portrait de l’invention.

II. Mouvements de la pensée

Ce deuxième axe invite le lecteur à rendre encore plus élastique sa conception du terme « médias », au-delà de la notion d’œuvre, en montrant que tout dispositif technique participe d’un horizon médiatique. Les moyens de transport seront ici à l’honneur, en particulier le train, la bicyclette et l’automobile. Tous nos médias s’inscrivent dans le grand projet de la modernité, hérité du XIXe siècle : prothèse de nos sens et vecteur d’imaginaire, ils nous invitent à tout voir, à explorer le monde comme si nous y étions. Ils abolissent les distances, provoquant une inquiétante étrangeté par rapport à cette réalité déplacée et en mouvement. L’invention littéraire des médias ne peut faire l’économie des moyens de transport qui, comme autant de fenêtres ouvertes sur le monde et de miroirs promenés sur les routes, médiatisent notre rapport au réel.

À cet égard, la contribution de Jean Cléder s’intéresse à la rencontre dynamique entre deux médias : la télévision et la bicyclette. Il s’agit ainsi d’étudier les conflits de codes entre l’esthétique télévisuelle des années 1970, où l’on tente de retransmettre en direct un grand événement comme le Tour de France, et le noème du cyclisme. On verra ainsi à quel point il est difficile d’accorder l’imaginaire du mouvement et de la vitesse propre à la bicyclette avec la lisibilité audio-visuelle que tente d’atteindre le reportage télévisuel destiné à un large public. Se crée ainsi une dramaturgie où, de la rencontre fortuite entre la télévision et la bicyclette, naît un nouveau média, éminemment hybride.

À partir de l’œuvre tardive d’Émile Zola - La Bête humaine, Fécondité mais, surtout Lourdes et Paris -, Thomas Carrier-Lafleur étudie l’imaginaire de la machine dans l’œuvre d’un romancier. En s’inspirant en particulier des travaux fondateurs de Jacques Noiray, son analyse insiste sur la porosité des frontières qui, dans l’écriture épique de Zola, séparent - ou ne séparent pas - la machine du média. En effet, tout ce que Zola écrit de la locomotive, du wagon et de l’entièreté du dispositif ferroviaire peut se comprendre depuis des considérations techniques et esthétiques propres à la photographie, média que l’écrivain pratiquait assidûment dans sa vie privée, mais dont il ne parle jamais directement dans ses œuvres. Il en va de même pour la bicyclette, dernière passion de Zola, qui sera pour lui synonyme d’une écriture nouvelle et d’une vita nova.

L’imaginaire ferroviaire est également au centre de la réflexion de Mireille Berton. Proposant un décalage des textes fictionnels vers les textes scientifiques, son article aborde la question de l’invention littéraire des médias en interrogeant le cinéma comme machine hallucinatoire dont la terrible nouveauté est d’offrir une expérience du mouvement incontrôlable, à l’image d’un train fou. La modernité est ici envisagée comme la préoccupation majeure des discours médico-psychologiques autour de 1900. Par différents avatars qui visent la reproduction intensifiée et incontrôlable du mouvement, la modernité va inventer le grand récit de la névrose, qui ne cesse de fasciner nos médias.

III. La construction médiatique des sens

Cet axe s’ancre autour de la célèbre idée, d’abord véhiculée par Marshall McLuhan, selon laquelle les médias sont des extensions de nos sens et des prothèses pour notre entendement. Voir avec le cinéma et la télévision, c’est d’abord voir avec quelque chose, dont le fonctionnement n’est au fond pas si différent de celui d’une simple lunette. Or, sens et sensations sont précisément ce dont la littérature se trouve privée : son matériau n’est pas sensoriel, mais intellectuel, conceptuel. Elle ne peut nous faire sentir l’odeur de la rose, mais seulement - et éternellement - tourner autour d’elle, la placer dans un réseau signifiant, l’élever comme allégorie, en faire un personnage de fiction. Puis, s’ajoute l’intermédiaire du média. Et si c’était en passant par le détour de l’objet technique et du dispositif médiatique que la littérature, par la bande, arrivait enfin à parler des sens, à les donner à voir, à entendre, à toucher, à goûter et à sentir ? Incarnant une matérialité extraordinaire au sein de cet univers d’êtres de papier, le média fonctionne comme l’éperon qui rend nos sens plus alertes. Littéralement, la description et l’invention littéraires du média appellent nos sens - participant ainsi à leur révélation.

La première contribution de cet axe s’intéresse à un sens auquel on n’associe généralement pas la fiction littéraire : celui de l’odorat. Omniprésente dans notre contexte contemporain où se multiplient les œuvres d’art et les expositions qui y font directement référence, la dimension olfactive de l’art s’inscrit dans une histoire qui trouve un autre moment d’ébullition dans plusieurs fictions de la fin du XIXe siècle, dont chez Huysmans (À rebours) et Villiers de L’Isle-Adam. Érika Wicky propose ici un dialogue entre deux siècles et deux imaginaires médiatiques, dont le point central d’intérêt ne se voit pas, ne s’entend pas, mais se sent.

S’intéressant également au tournant des XIXe et XXe siècles, la contribution de Thomas Meynier fera ressortir les similitudes entre les projets d’Octave Uzanne et d’Alphonse Allais avec « La Fin des livres » et « L’Agonie du papier ». Dans chacun de ces textes, la vue est appelée à se renouveler au contact des nouvelles pratiques de lectures induites par la substitution de l’imprimerie. Après les livres, après le papier, on ne lit plus seulement avec les yeux. Dans l’agencement d’objets techniques fabulé par les auteurs, presque tous les sens sont convoqués pour participer à cette activité totale qu’est la lecture, activité réinventée à même des fictions qui, elles, ne pouvaient encore se passer du média qu’est l’imprimerie.

Dans le sillage de la brèche ouverte par L’Ève future, Jean-François Chassay propose une étude qui mettra à l’honneur différents textes mineurs qui, aux côtés de ceux de Villiers, utilisent le potentiel fantastique et fictionnel des inventions visant à la reproduction mécanique de la voix. Par son immatérialité, la voix accentue la dimension auratique que prennent souvent les objets techniques dans les fictions littéraires. Alors que la reproduction de l’image tend au contraire à tuer l’aura et à banaliser la chose, comme le notait Walter Benjamin dans sa célèbre réflexion sur l’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, la reproduction de la voix multiplie l’étrangeté inhérente à cette faculté humaine. L’invention littéraire de la voix mécanisée nous amène également à imaginer la société des réseaux contemporains.

IV. Mythologies de l’image fixe

À l’inverse du mouvement qui a été étudié plus tôt, cet axe envisage les potentialités fictionnelles et les problèmes esthétiques qui entourent la remédiation littéraire des images fixes et de leur reproduction. Tandis que la littérature bute souvent à « donner à voir » le mouvement, à représenter sa spécificité et son travail sur l’imaginaire, elle possède au contraire une grande facilité à mettre en scène des images fixes. À la permanence de l’image, elle ajoute son propre mouvement, qui est celui du récit, de la narration. Elle lui offre aussi sa propre durée, faite de vitesses variables et multiples. Ajoutons à cela que, dans notre ère numérique, les frontières entre les images fixes et animées sont de moins en moins précises. Justement, l’invention littéraire de l’image tend à outrepasser le hiatus entre « fixe » et « animée » pour d’emblée nous amener au cœur d’un paradigme hybride où le mouvement et la permanence ne sont plus contradictoires.

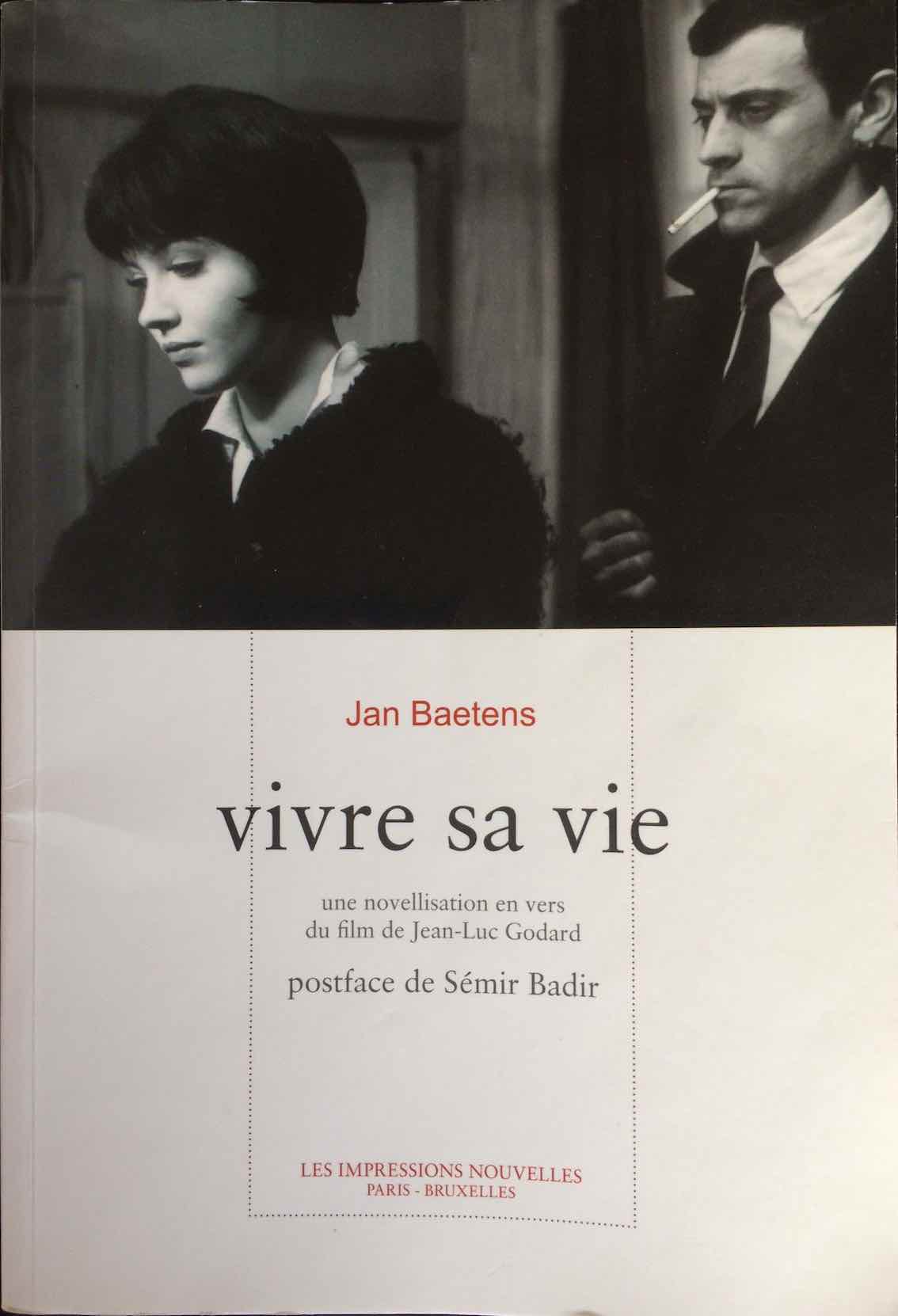

Dans sa contribution, Nadja Cohen s’intéresse à une étude de cas de Vivre sa vie : une novellisation en vers du film de Jean-Luc Godard de Jan Baetens et de Flip-Book de Jérôme Game, deux œuvres limites qui, par la fiction, abordent la notion paradoxale de « novellisation poétique ». Dans les deux cas, il s’agit d’utiliser les moyens du support livresque afin de raconter un ou plusieurs films, ce qui, conséquemment, implique aussi de troquer le mouvement pour la fixité. L’écriture n’est donc plus placée en amont des images, comme c’est le cas par exemple avec le scénario, mais en aval. Après l’image, après le mouvement, arrive l’écriture, qui les renouvellera mutuellement.

La réflexion de David Bélanger s’inscrit également dans cette concurrence entre les médias. À l’ère de ce qu’André Gaudreault et Philippe Marion ont appelé « le Grand Intermédia » (Gaudreault et Marion 2013), entité élastique où tous les médias sont amenés à échanger les uns avec les autres et à s’influencer réciproquement, il est tout aussi prometteur d’insister au contraire sur la compétition que ce voisinage implique. Cette concurrence médiatique sera ici illustrée par l’analyse de trois romans québécois contemporains, Portraits d’après modèles d’Andrée A. Michaud, Nous mentons tous de Normand de Bellefeuille et Rose Brouillard, le film de Jean-François Caron.

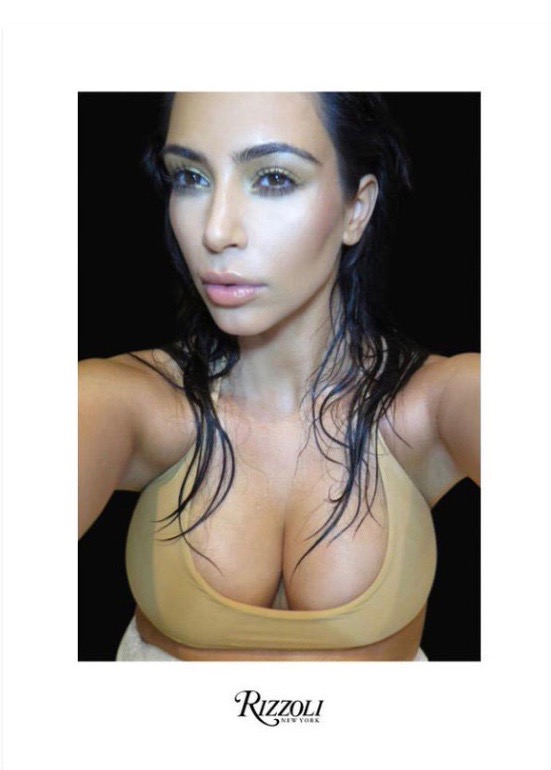

Enfin, Marina Merlo propose d’observer une pratique médiatique éminemment contemporaine, celle du selfie– francisé sous le terme d’« égoportrait » –, à la lumière d’un moment célèbre de l’histoire de la littérature occidentale : celui des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Retrouvant le mélange des lignes de temps et le court-circuit des modes d’expression qui ont ouvert ce dossier, cette contribution montre l’intérêt de considérer l’invention du selfie dans une archéologie de l’autoreprésentation de soi, dont Rousseau est l’un des piliers. Écrire une vie, écrire sa vie, voilà autant de gestes qui n’ont de sens qu’une fois replacés dans un régime médiatique. On n’invente jamais pour soi, mais toujours pour les autres.

La réalisation de ce dossier a été permise par le travail de l’équipe éditoriale de Sens Public, en particulier : Karine Bissonnette, Patrick Chartrand, Eugénie Matthey-Jonais, Margot Mellet, Louis-Olivier Brassard, Jeanne Hourez, Marie Odile Paquin, Lilie Pons, Emin Youssef. Nous les en remercions chaleureusement.

V. Sommaire

1. Histoires alternatives

- Pierre Bayard, « La littérature peut-elle prédire l’avenir ? »

- Bernd Stiegler, « Photographie als Text (allemand) »

- Éric Rondepierre, « Par la bande »

2. Mouvements de la pensée

- Jean Cléder, « De l’action à sa légende »

- Thomas Carrier-Lafleur, « De Lourdes à Paris, en train ou à bicyclette »

- Mireille Berton, « Le cinématographe, machine hallucinatoire »

3. La construction médiatique des sens

- Érika Wicky, « L’art olfactif contemporain, ses médias et leurs inventions fin-de-siècles »

- Thomas Meynier, « Deux anticipations médiatiques »

- Jean-François Chassay, « Allô j’écoute ? Les voix surnaturelles des nouveaux médias fin-de-siècle »

4. Mythologies de l’image fixe

Bibliographie

Bayard, Pierre. 2005. Demain est écrit. Édition du minuit. Collection Paradoxe. Paris.

Bayard, Pierre. 2009. Le Plagiat par anticipation. Édition de minuit. Collection Paradoxe. Paris.

Bayard, Pierre. 2016. Le Titanic fera naufrage. Édition de minuit. Collection Paradoxe. Paris.

Citton, Yves. 2014. « Les Lumières de l’archéologie des media ». Dix-huitième siècle, nᵒ 46 (octobre):31‑52. https://doi.org/10.3917/dhs.046.0031.

Citton, Yves. 2015. « Herméneutique et (re)médiation : vers des études de media comparés ? » Critique, nᵒˢ 817-818 (juin):569‑81. https://www.cairn.info/revue-critique-2015-6-page-569.htm.

Gaudreault, André, et Philippe Marion. 2013. La fin du Cinéma ? Un média en crise à l’ère du numérique. Armand Colin.

Parikka, Jussi. 2012. What is media archaeology? Cambridge, UK Malden, Mass: Polity Press.

Pinson, Guillaume. 2012. L’imaginaire médiatique. Histoire et fiction du journal au XIXe siècle. Classiques Garnier. Études romantiques et dix-neuviémistes. Paris.

Zielinski, Siegfried. 2006. Deep time of the media : toward an archaeology of hearing and seeing by technical means. Electronic culture. Cambridge, Mass. London: MIT.

Notons toutefois que l’archéologie des médias considère depuis plusieurs années déjà l’importance de la littérature dans la construction et l’institutionnalisation des médias. Voir entre autres Siegfried Zielinski (Deep Time of the Media. Toward an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical Means, MIT Press, (2006)); Jussi Parikka (What Is Media Archaeology?, Cambridge, Polity, (2012)) ou Yves Citton, (« Herméneutique ou (re)médiation. Vers des études de médias comparées ? », Critique, n° 817-818, juin-juillet (2015) « Où va l’herméneutique ? », p. 569-581 ; « Les Lumières de l’archéologie des médias », Dix-Huitième Siècle, n° 44).↩