Introduction

L’écriture et la lecture de scénarios font partie des activités ayant cours dans le monde de l’audiovisuel, tous domaines médiatiques confondus (cinéma, télévision, jeux vidéos, web, etc.). Si l’écriture de scénarios est réservée à un secteur précis (soit celui de la scénarisation), la lecture de scénario, elle, est commune à différentes catégories socioprofessionnelles – devant comme derrière la caméra. Les scénarios ne circulant que très peu à l’extérieur des sphères initiées, les professionnels de l’audiovisuel peuvent, en quelque sorte, être considérés collectivement comme le lectorat premier de cette forme textuelle. Au-delà de la biographie personnelle de chacun et de l’appréciation générale de l’histoire racontée dans un texte scénaristique donné, le métier qu’on exerce peut également affecter le rapport entretenu avec le scénario, tant sur le plan de la perception que de l’usage. Les comédiens n’échappent pas à ce phénomène.

Dans son ouvrage de synthèse La lecture, Vincent Jouve rappelle que le simple fait de lire s’apparente, concrètement, à « une activité complexe, plurielle, qui se développe dans plusieurs directions » (1993, 9). En effet, pour Jouve, le processus de lecture met à l’épreuve le « lecteur réel ». Pour le théoricien, le « lecteur réel, loin d’être désincarné, est une personne à part entière qui, comme telle, réagit pleinement aux sollicitations […] du texte » (1993, 34). Aussi est-ce précisément en tant que « lecteur réel de scénarios » que je m’intéresse aujourd’hui à la figure du « comédien-lecteur » dans un contexte québécois. Un tel projet repose sur deux séries d’entretiens réalisés en 2015 et en 2017 dans le cadre desquelles je suis allée à la rencontre de comédiens œuvrant au cinéma et à la télévision au Québec afin de les entendre sur leur expérience en ce qui a trait à la lecture de scénarios autant en lien avec leur travail de préparation en vue d’auditions et de tournages, que d’expériences vécues sur les plateaux. Cet article est pour moi l’occasion d’effectuer un retour sur les données recueillies auprès d’un échantillon de 38 comédiens1. Je compte aborder la tension qui s’opère systématiquement entre les visées de justesse et d’authenticité du travail interprétatif des acteurs (en tant que lecteurs de scénarios), la notion de fiction scénaristique et l’artifice de l’écran – qu’il soit petit ou grand. Je veux exposer ici sommairement les habitudes de lecture scénaristique des personnes interrogées et le type de travail effectué à partir du scénario dans le cadre de leurs activités professionnelles. Il sera également question de la corrélation possible entre l’organisation sociale du monde de l’art audiovisuel et l’accès inégal, pour les comédiens, au texte scénaristique. En plus des théories de la lecture, mes observations et l’exploitation de mes données sont soutenues par la sociologie de l’art et par mon expérience professionnelle à titre d’assistante à la distribution de rôles pour le cinéma et la télévision au Québec – un contexte de travail où la lecture de scénarios fait partie de mes tâches depuis 2003 et où je suis le témoin privilégié de différents types de circulation du texte scénaristique entre les intervenants lors de la production d’œuvres audiovisuelles.

Le scénario comme forme textuelle

Avant d’en venir concrètement à la lecture de scénarios chez les comédiens au cinéma et à la télévision au Québec, je souhaite formuler quelques remarques préliminaires en ce qui a trait à l’objet scénaristique en soi. Plus d’un siècle après l’avènement du septième art, et malgré la diversification des domaines médiatiques audiovisuels, le scénario en tant que forme textuelle de fiction ne semble pas avoir trouvé les « arguments suffisants », au sens où l’entend le sociologue Howard S. Becker, pour se constituer en tant que « système esthétique clairement formulé », et ce, ni du côté du monde de l’art audiovisuel, ni du côté de la sphère littéraire – après tout, comme le veut une certaine tradition discursive des plus persistantes à l’intérieur des mondes de l’art concernés, « s’il n’est pas porté à l’écran, le scénario n’est rien ». Dans ses travaux, Becker explique qu’un « système esthétique clairement formulé sert à divers usages dans un monde de l’art » (2010, 148) : il « rattache les activités des participants à la tradition de l’art [en question] et les autorise à réclamer les ressources et les avantages dont disposent normalement les personnes qui produisent cette sorte d’art » (2010). En résumé, « [une] esthétique démontre, à l’aide d’arguments suffisamment généraux et convaincants, que les activités de certains membres d’un monde de l’art sont du même ordre que d’autres activités déjà bénéficiaires des privilèges attachés à l’“art” » (2010, 148‑49). À bien des égards, tant chez les professionnels que chez les théoriciens de l’audiovisuel et de la littérature, la divergence des opinions quant à la « qualité », la « valeur » et le « mérite » des pratiques scénaristiques (en termes d’écriture et de lecture) orchestre quelque chose comme une « réticence littéraire » face au scénario – comme si le fait d’appréhender le scénario à l’aune de préoccupations littéraires mettait à mal sa spécificité inhérente au domaine de l’audiovisuel. Or, j’ai plutôt tendance à préconiser une approche duale du texte scénaristique permettant de considérer d’un seul tenant le pluriel qui caractérise le scénario, cette « structure tendant vers une autre structure » (Pasolini 1966). Alors qu’il expose sa réflexion en lien avec « l’identité textuelle » et « l’identité générique » d’objets donnés, Jean-Marie Schaeffer, dans son ouvrage Qu’est-ce qu’un genre littéraire ?, explique sa décision

de n’exclure a priori aucun terme, à condition qu’il soit utilisé pour classer des œuvres ou des activités verbales linguistiquement et socialement marquées et encadrées (framed) : une blague compte ainsi autant qu’une tragédie, une formule magique autant qu’un sonnet, une lettre autant qu’un roman, etc. Cela ne veut évidemment pas dire [que Schaeffer] postule une égale dignité littéraire pour tous ces noms, ni [qu’il ne se] concentre pas de manière privilégiée sur les noms liés à des genres littéraires canoniques : après tout, ce sont des genres littéraires qui l’intéressent. Simplement, [il] plaide pour des frontières floues et mouvantes et [s]’accorde le droit de les traverser ou de les ignorer de temps en temps (1989, 11).

Alors qu’autre part la littérarité du scénario peut susciter les passions, il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de critères – tantôt textuels, tantôt paratextuels, tantôt métatextuels – permettent de nommer un scénario justement en tant que scénario. À défaut d’être « promue » au rang de genre littéraire canonique (tant du côté de l’institution littéraire qu’audiovisuelle), force est de constater que la forme scénaristique est « socialement marquée et encadrée », et possède dès lors une entité générique qui lui est spécifique. Au minimum, je sais reconnaître un scénario lorsque j’en vois un, puisque je sais « identifier correctement l’intentionnalité générique » (1989, 161) en présence et « interpréter les marqueurs textuels pertinents » (1989). Je sais donc distinguer un scénario d’un roman, d’une pièce de théâtre, d’un poème, d’un éléphant. L’idée de « frontières floues et mouvantes » que propose Schaeffer me paraît des plus intéressantes pour appréhender la dualité constitutive que je reconnais à l’objet scénaristique. Aussi les frontières génériques du scénario ne sont-elles pas à entendre au sens strict de ce qui limite et referme un espace sur lui-même, mais plutôt au sens de ce qui balise un objet donné tout en favorisant sa porosité médiatique. Le scénario n’est pas « entre » la littérature et l’audiovisuel – tel un objet flottant, errant, sans ancrage ni pertinence esthétique –, mais bien, en soi, littéraire et audiovisuel. Cet état de fait repose à la fois sur l’identité générique du scénario et sur son inscription à l’intérieur du vaste domaine de la fiction. Si une telle chose peut se concevoir dans un contexte de création scénaristique (alors que le scénariste couche sur la page l’imaginaire d’une potentielle œuvre audiovisuelle), le phénomène en présence se révèle de manière évidente lorsqu’on s’intéresse également à la question de la lecture de scénarios. En effet, la lecture scénaristique fait coïncider une expérience littéraire de la lecture et celle d’un travail audiovisuel de l’imaginaire. Je n’ai pas pour objectif de « militer » pour la reconnaissance littéraire du scénario, ni de chercher à lui redonner ses « lettres de noblesse ». D’ailleurs, à la suite de Jean-Marie Schaeffer, il importe de souligner que

dès lors qu’il y a immersion mimétique dans un univers fictionnel il y a attention esthétique, puisque ce qui compte c’est la cohérence aspectuelle spécifique de cet univers. Inutile d’ajouter que rien dans tout cela n’implique en quoi que ce soit que les jeux fictionnels sont des œuvres d’arts : la relation esthétique définit un certain type de rapport à des objets [par exemple, le scénario en tant que forme textuelle] qui, eux, peuvent avoir les statuts les plus divers (1999, 333‑34).

Ainsi, la conception duale de l’objet scénaristique que j’endosse dans mes travaux ne se préoccupe guère de son statut et repose plutôt sur la simple reconnaissance du scénario en tant que forme textuelle de fiction, ce qui permet de saisir l’« épaisseur médiatique » qui le caractérise.

Le « comédien-lecteur »

Dans Façons de lire, manière d’être, Marielle Macé traite d’enjeux que soulève l’expérience individuelle de la lecture d’œuvres littéraires – principalement des romans – et affirme que l’étude de la lecture permet

l’observation des dynamiques d’individuation dans toute leur instabilité, dans la banalité de leurs partages et de leurs contradictions. […] Chacun s’expose, se décide et se façonne ainsi en toute pratique, s’instituant dans sa façon de vivre en avant de soi-même, dans les choses extérieures qui ne lui sont pas propres et qui deviennent pourtant son intimité ; un individu n’est pas seulement son corps et sa portion insubstituable d’espace-temps, il est aussi les images qu’il projette ou qu’il reçoit, les décors qu’il investit ou qu’il rejette, les médiations qu’il s’approprie et où il s’altère profondément, et par exemple les livres qui le précèdent, dans lesquels il s’invente autant qu’il se reconnaît (2011, 19‑20).

Macé parle ici de « livres », mais nous pourrions très bien remplacer ce terme par « textes » ou « formes textuelles », voire par « scénarios », sans dénaturer son propos et ainsi rapprocher les questions qu’elle aborde en lien avec la lecture de livres à l’expérience individuelle du comédien-lecteur devant un scénario. En effet, il m’apparaît que le propos de Macé peut être élargi afin de penser de manière plus globale l’expérience poétique vécue par un lecteur au contact d’un texte de fiction. D’ailleurs, la théoricienne rappelle que « [l’acte de lecture] n’est pas un invariant. Il n’a cessé de changer dans le temps, et il varie selon les sociétés ou les âges de la vie autant que les façons de se mouvoir, de regarder ou de sentir. À chaque période, pour chaque groupe, la relation à l’écrit s’effectue à travers des gestes, des techniques et des manières d’être particulières » (2011, 39). C’est donc précisément de la relation à « l’écrit scénaristique » des comédiens-lecteurs, en tant que « groupe », au sens où l’entend Macé, de même qu’à des « gestes », « techniques » et « manières d’être particulières » se rattachant à leur expérience de la lecture de scénarios, dont il doit être question au cours des quelques pages à venir.

La lecture de scénarios représente une activité centrale dans l’idée qu’on peut se faire du métier de comédien au cinéma et à la télévision. Or, au Québec, la plupart des comédiens sont formés dans des écoles de théâtre. Aussi, en tant qu’interprète de l’écran, développe-t-on le plus souvent nos aptitudes et compétences en ce qui a trait à la lecture de scénarios par immersion, en travaillant dans le milieu de l’audiovisuel – ce qui peut s’avérer quelque peu laborieux, au départ, pour certains nouveaux joueurs. À ce sujet, une comédienne raconte2 :

C’était difficile. Vraiment. Je pense que ce qui me fuckait, [à ma sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal,] c’était que le texte était au milieu de la page [dans les scénarios]. J’avais envie d’avoir dans mon ordinateur, un genre de programme qui m’aurait permis de le remettre en page comme au théâtre, avec davantage de mots alignés. J’haïssais ça qu’il y ait un saut de ligne à chaque trois mots dans une seule réplique. En lisant, mon œil captait trop de vide sur la page. Ça me prenait plus de temps pour mémoriser mes textes. Il y avait trop de mots « inutiles », aussi, pour moi, des indications destinées à la réalisation, par exemple. Beaucoup plus de mise en contexte. C’est comme s’il y avait de l’interférence… Je me souviens que je me demandais sans cesse : « Mais où sont mes mots ? Où sont mes mots ? » De plus, j’étais habituée au fait qu’un texte de théâtre, ça a été écrit et réécrit, avant, au moment de la création. Que c’est plus fixe. Tu changes pas un mot de Racine. Tu changes pas un mot de Michel-Marc Bouchard. Tu changes pas un mot. Je cherchais donc cette noblesse-là dans la forme et dans le fond du scénario et je n’arrivais pas à concevoir de prime abord, qu’un scénario, c’est comme moins solide, que c’est plus porté à changer en cours de route. Bref, je me rappelle surtout que cette histoire de formatage était un réel enjeu au départ [à ma sortie du Conservatoire], alors qu’à présent, ça va. Ça va bien en crisse, même !

D’autres comédiens, pour leur part, ont éprouvé moins de difficulté dans leur premier contact avec l’écriture scénaristique. Un comédien m’a cependant raconté avoir débuté sa carrière alors qu’il ne savait pas encore lire. Son premier souvenir scénaristique, ainsi, s’apparente à l’image de sa mère lui faisant apprendre ses textes d’audition et de tournage par cœur et à l’oreille. Autrement, une comédienne me confiait : « Je ne lis pas les scénarios à 62 ans comme je les lisais à 30 ans. Je suis, à présent, beaucoup plus habitée par une réflexion quant aux rôles et aux personnages de femmes. Qu’est-ce qui peut être fait, qu’est-ce qui ne doit plus se faire ? » Ainsi, la perception du texte scénaristique chez les comédiens-lecteurs sondés, tant en ce qui a trait à la forme qu’au contenu, se décline en autant d’époques et de moments de vie marquants. Durant les entretiens réalisés, j’ai également voulu savoir si les comédiens interrogés avaient l’impression que leur métier influençait globalement leur manière de lire des scénarios. À ce sujet, un comédien me disait :

Mon métier influence ma manière de lire tout. Malheureusement, je dirais même, parfois. Il est difficile pour moi de n’être qu’un lecteur lambda. Il y a toujours une pensée d’acteur qui est tout près. Mais j’essaie, à la première lecture d’un scénario, de rester le plus objectif possible. De ne pas trop m’identifier au personnage qui va m’être assigné. De le comprendre de l’extérieur. En tant qu’acteur, on se met aussi à imaginer le tournage à la lecture du scénario. Prenons, par exemple, une scène de bataille sur un pont : on se dit alors « Mais ça va durer toute la journée ! » Cela dit, j’essaie de rester le plus possible dans la fiction lorsque je lis. J’ai appris à aimer le travail de comédien et ce que ça implique avec le temps, mais ce n’est pas ça qui, à la base, m’intéressait. En fait, je n’avais aucune idée de ce que ça pouvait vouloir dire d’être « acteur ». Moi, ce qui m’intéressait, c’était la fiction. À présent, il y a des choses que j’aime dans l’artisanat du comédien, mais en général, j’essaie de rester le plus longtemps dans la fiction avant de tomber dans le processus de travail.

Toujours au sujet de l’influence de son métier sur son expérience de la lecture de scénarios, une comédienne me formulait le constat suivant :

C’est sûr qu’on connaît mieux ça qu’un plombier ! Il y a des codes qu’on maîtrise : la numérotation des scènes, les indications techniques, les astérisques pour les modifications, etc. Mais je dirais surtout que c’est dans la visualisation : je suis capable de me projeter à la lecture. De m’imaginer comment ça va être sur le plateau, si c’est un tournage de jour ou de nuit, où seront placées les caméras, etc.

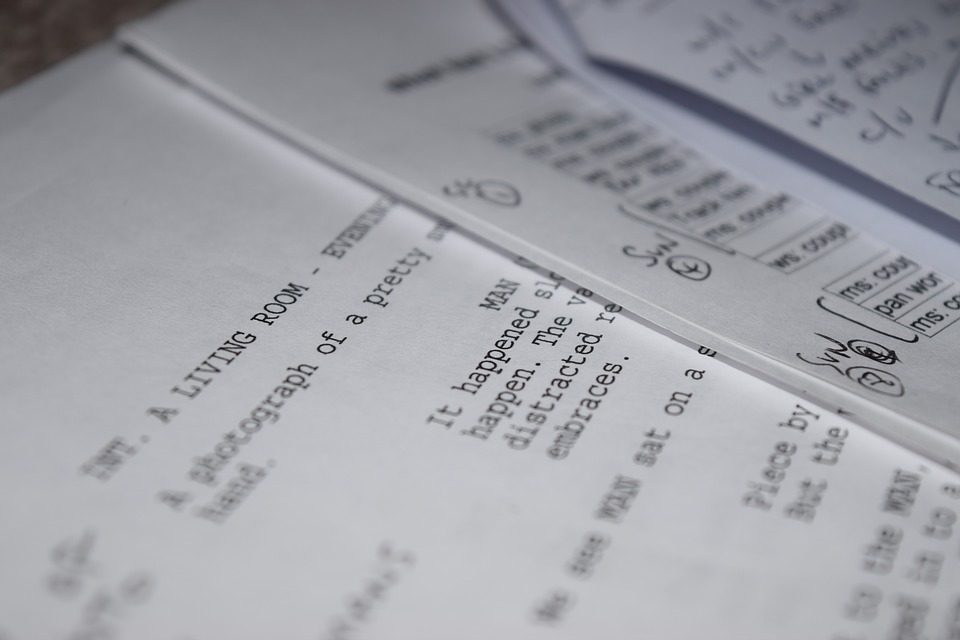

Mais que font les comédiens avec leur texte en mains ? Tout d’abord, je signalerai que l’ensemble des personnes que j’ai interrogées m’ont fait part de leur nette préférence à travailler à partir de scénarios imprimés, plutôt que sur une tablette ou un écran d’ordinateur. Dans leur travail de préparation, certains comédiens annotent abondamment leur texte, d’autre peu ou pas. Certains préfèrent le crayon de plomb, d’autres le stylo. On surligne tantôt ses répliques en jaune, tantôt en orange. La plupart des annotations dont on m’a parlé concernent le sous-texte que les comédiens insufflent à leur texte. Par exemple, une comédienne me disait que dans une scène récemment tournée sur le plateau d’une télésérie anglo-canadienne, son personnage, en situation de crise, donnait plusieurs ordres à un autre personnage. En marge de sa réplique, dans son scénario, elle avait noté « His safety » (« Pour sa sécurité »). Bref, elle lui disait de faire « ça, ça et ça », mais c’était pour le protéger. Aucune didascalie ne précisait une telle intention, mais pour la comédienne, il était important de venir ainsi « texturer » la scène.

De manière générale, les comédiens rencontrés n’observent pas nécessairement de grandes différences entre leur manière d’approcher un texte scénaristique selon qu’ils préparent une audition ou une journée de tournage. Certains comédiens évoquent cependant une forme de « rituel scénaristique », comme en témoigne cet acteur :

J’ai tellement lu de témoignages de comédiens connus [principalement états-uniens] qui disent combien le premier contact avec un scénario est important. Alors pour moi, j’essaie de faire en sorte que ça soit le meilleur contact possible. Je dois être seul et au calme, assis sur une chaise. Aucune musique dans le background. Je m’assure d’avoir un bon café.

Pour sa part, une actrice relate :

Je m’assois toujours au même endroit. Je lis. J’apprends. À un moment, je me lève. J’essaie des choses. Le plus difficile, c’est faire l’adéquation entre la vibration du personnage et les mots logiques et rationnels. De faire en sorte que le discours touche à l’âme du personnage. Que ça ne soit pas que du texte appris sans le cœur. De réellement « entendre » ce que le personnage dit. Il faut donc le faire et le refaire.

Aussi la mémorisation du texte est-elle au centre des préoccupations de l’ensemble des interprètes rencontrés. À ce sujet, un comédien se remémore une expérience de tournage récemment vécue où il tenait le rôle-titre d’une télésérie :

Je lis, je lis. J’apprends au jour le jour. À moins d’avoir un monologue – dans ce cas, je le prépare à l’avance. Mais sinon, je commence la veille. Je vais regarder ce que je dois préparer. Je m’y mets. Le jour même, je me lève très tôt. J’étudie. Lorsque j’arrive sur le plateau, j’ai tout le temps mon texte dans mes poches. Je le répète à voix haute, sans le jouer. Et si je bloque dans le milieu d’une phrase, je la reprends depuis le début. Je repasse tout le temps à travers une réplique jusqu’à ce que je la fasse bien. Je continue de réviser sur le plateau. Je peux runner les lignes avec l’autre acteur si c’est une longue scène. Mais sur la série X, on avait les textes à la dernière minute. J’apprenais les textes en répétition sur le set. Il y a plus ou moins de méthode à ce moment-là, c’est plus une question de survie. Tu fais la mise en place en te répétant ton texte. Tu te fais maquiller en disant ton texte. La première prise est rough, mais à la deuxième, c’est mieux et ça va. […] J’ai pas une super mémoire dans la vie. Mais, tsé, la mémoire c’est un muscle. Ça se développe. Par exemple, je trouvais ça vraiment rough les deux premiers mois de la série X, mais à la dernière semaine de tournage, ils ont rajouté à la dernière minute une scène de deux pages et demie. Je me souviens, j’étais au make up, je l’ai lue une fois. J’ai demandé à une des filles de me faire répéter et je me suis trompé juste sur une réplique ! Les filles étaient impressionnées – mais moi aussi j’étais surpris à quel point ça rentrait ! Mais de la minute que t’arrêtes, c’est rough. Je me souviens que lorsque j’ai pas travaillé pendant un an et demi, je trouvais ça dur de réapprendre des textes. Il y a aussi un manque de confiance en soi qui est là. Quand tu es moins habitué à faire quelque chose, t’es moins confiant.

Ce que relate ce comédien participe d’une tendance significative observée auprès de nombreux interprètes (dont ceux cités jusqu’à présent), à savoir les retours répétés vers le texte scénaristique. Ainsi, on ne lit jamais un scénario qu’une seule fois. Voici d’ailleurs ce que me disait une comédienne au sujet de son travail de préparation : « Je me suis rendue compte que ma liberté [dans le jeu] venait de ma préparation. Pour une audition, je pense que je lis la scène, juste la lire, au moins 40 fois. ».

J’ai demandé aux comédiens interrogés si leur expérience de lecture de romans différait de leur expérience de lecture de scénarios. Comparant les deux types d’expérience de lecture, une comédienne avance :

Un roman, ça me remplit. C’est là pour moi, j’en fais ce que je veux. Un scénario, c’est l’inverse. Je goûte au texte d’une autre manière. Je goûte en participant. Ça me demande de l’énergie. Soit je lis pour aider un ami, soit je lis pour travailler en tant que comédienne. Un roman, c’est un moment, une bulle. Un scénario, c’est supposé être transféré en images. Dans un roman, je me concentre sur la qualité de l’écriture, le rythme, la ponctuation, etc. C’est un objet fini. Le scénario, c’est une première étape. Les images qui vont surgir dans ma tête durant la lecture, je vais les juger… J’ai ainsi une forme d’exigence devant le scénario que je n’ai pas devant un roman.

Même si cette comédienne rend compte d’une différence notable entre son expérience de la lecture romanesque et celle de la lecture scénaristique, il n’en demeure pas moins que ces deux types de lecture engendrent nécessairement une forme de travail de l’imaginaire. Dans un texte intitulé « La lecture comme lieu de construction et d’appropriation d’un imaginaire partagé », Sylvain Brehm donne à voir la lecture, à la suite de Paul Ricœur, comme le produit de la rencontre entre le monde du texte et le monde du lecteur. Dans ces travaux, Brehm n’aborde pas la question de la lecture scénaristique, mais s’intéresse plutôt à la lecture d’œuvres littéraires. Tout comme Macé, cependant, les avancées de Brehm peuvent contribuer à étayer la réflexion en cours en ce qui a trait à la figure du comédien-lecteur. Pour Brehm, « [chaque] lecteur est […] doté d’une compétence imaginative qui repose, pour une part, sur la variété et l’étendue de son répertoire personnel de représentations mentales » (2015, 232). Un texte fait donc appel en tout temps aux « compétences imaginatives » de son lecteur. Le scénario, en tant que forme textuelle, ne fait pas exception à cette règle. Si l’acte de lecture apparaît comme profondément singulier, voire comme une expérience des plus solitaires, Brehm insiste pour dire que la lecture comporte également un caractère social important, voire une dimension socialisatrice significative. En résumé : je lis un texte seul, mais je sais que je ne suis pas le seul à le lire. J’ai en commun avec d’autres (que je les connaisse ou non) l’expérience de la lecture d’un texte donné. La part socialisatrice de la lecture de scénarios est d’ailleurs manifeste, puisque les différents acteurs culturels impliqués dans la création d’un film ou d’une série télévisée, par exemple, auront en commun la lecture d’un même texte et feront ainsi l’expérience d’un « imaginaire partagé ». Aussi, à mesure qu’une œuvre audiovisuelle réalisée à partir d’un scénario donné prend forme – en amont du tournage, sur le plateau et jusqu’au montage –, un phénomène de « convergence de l’imaginaire » similaire à ce que Brehm constate en lien avec les « communautés virtuelles » de lecteurs de certains grands bestsellers s’observe-t-il en matière de lecture scénaristique dans un contexte professionnel :

[La] lecture n’a rien d’un acte solipsiste et l’essor des forums de discussion ou des « communautés virtuelles », qui fédèrent parfois des lecteurs de diverses parties du monde, atteste l’élaboration de formes communes d’« appropriation » [au sens où l’entend Paul Ricoeur, précise Brehm] des mondes fictionnels. On se trouve confronté à un constat apparemment paradoxal : l’activité imaginative des lecteurs, déterminée par le vécu et les expériences antérieures de chacun d’entre eux, conduit à l’émergence de représentations homogènes et convergentes (2015, 235).

En effet, l’œuvre audiovisuelle, telle que portée à l’écran, généralement selon la « vision » d’un réalisateur, peut être pensée, non pas nécessairement comme l’« aboutissement » ou la « finalité » d’un texte scénaristique, mais plutôt au confluent des nombreuses lectures possibles d’un scénario, comme « l’émergence » d’une représentation « homogène », une forme s’échafaudant à partir des compétences imaginatives des acteurs culturels en présence – dont celles des comédiens-lecteurs.

La fiction scénaristique semble ainsi avoir pour effet, chez les comédiens, de provoquer une dynamique lectrice complexe qui les conduit à suivre autant qu’à développer et tisser des liens entre ce qui est couché sur la page et ce qui doit advenir à l’écran – quelque chose qui transige par la médiation corporelle de leur jeu. La lecture de scénario, en matière de projection personnelle, implique de fait (dans l’espace et dans le temps) le corps de l’interprète. Qui plus est, lorsqu’il s’occupe à lire un roman, comme ce serait le cas pour vous et moi, un comédien fait partie d’un potentiel lectorat vaste et anonyme, tandis qu’avec un scénario, que ce soit en situation d’audition ou de tournage, le comédien-lecteur devient en quelque sorte un média en soi. En effet, le travail non seulement de « construction » et « d’appropriation », selon le vocabulaire théorique de Brehm, mais aussi d’adaptation et de transposition3 qu’effectue nécessairement le comédien à partir d’un scénario s’inscrit précisément entre la page et l’écran, voire entre la page et l’idée d’écran (MacDonald 2013). Dès lors, à mesure que le comédien incorpore (au sens propre et figuré) le scénario, on assiste, dans l’espace public, à l’effacement de la matérialité textuelle de l’objet scénaristique et de la figure du comédien-lecteur au profit de personnages « plus vrais que nature » et de la transparence de l’œuvre audiovisuelle. Ce mouvement entre opacité et transparence traverse sans cesse le domaine scénaristique. L’« authentique artifice » qui caractérise la lecture de scénario a ainsi des airs de tour de magie : lire un texte jusqu’à le faire disparaître. Or, c’est connu, la magie n’est qu’illusion. Même si le public le perd de vue, le texte scénaristique demeure. Et, nous le verrons dans un instant, ce texte, pour les comédiens, ne sert pas seulement de tremplin vers le monde de la fiction, mais représente également, dans le monde du travail, un objet lié à différentes préoccupations socioprofessionnelles.

La lecture scénaristique dans un contexte technico-professionnel

L’Union des artistes (UDA) est une organisation syndicale qui encadre systématiquement l’activité des artistes-interprètes professionnels au Québec et ailleurs au Canada dans le secteur francophone, tant sur les planches que lors des tournages. Les artistes membres de ce syndicat peuvent exercer différentes fonctions : comédien, marionnettiste, cascadeur, mannequin, danseur, etc. Dans le contexte des œuvres audiovisuelles de fiction, pour les comédiens, les catégories de rôles possibles se déclinent ainsi : « premier rôle », « second rôle », « troisième rôle » et « figurant ». De manière conventionnée dans l’ensemble du secteur audiovisuel québécois (UDA, s. d.), ces catégories sont établies, par projet, selon le nombre de lignes de répliques inscrites au scénario et servent de balises pour les différents paliers de rémunération – un comédien embauché pour interpréter un premier rôle aura davantage de répliques et touchera, par exemple, un cachet de base plus élevé que celui embauché pour un second rôle4. Dès lors, le scénario sert de premier repère à la catégorisation professionnelle des comédiens, non seulement en matière de jeu et d’implication individuelle au moment du tournage, ainsi qu’en ce qui concerne une potentielle présence à l’écran et une éventuelle « notoriété médiatique », mais aussi, de manière très concrète, en ce qui a trait à une future rémunération pour un travail donné. Tout cela n’est pas sans incidence sur le regard que pose un interprète tant sur un texte scénaristique qui lui est présenté que sur le contexte de production dans lequel il évolue.

Dans mon analyse qualitative des données recueillies au cours des dernières années, j’ai accordé une attention particulière aux éléments de discours formulés par les professionnels de l’audiovisuel sondés qui établissent un lien entre leur expérience en matière de lecture de scénarios et l’élaboration d’une pensée critique face à l’environnement socioprofessionnel dans lequel ils évoluent. Cet angle analytique trouve son origine dans la théorie des mondes de l’art de Howard S. Becker. L’idée de monde de l’art est, en effet, le pivot du travail analytique de Becker, mais cette formule telle que comprise par le sociologue tend à se distinguer d’un usage assez répandu chez certains auteurs qui s’occupent de l’art et pour qui « l’expression “monde de l’art” est une métaphore assez floue par quoi ils désignent le plus souvent les personnalités en vue dont les noms sont associés à des objets et des manifestations qui ont les honneurs de la presse et atteignent des prix astronomiques » (2010, 21‑22). On pense ici autant à de célèbres peintres dont les toiles se vendent au coût de millions de dollars dans les grands encans, que de films encensés par la critique ou encore de chanteurs populaires qui se produisent à guichets fermés devant des foules de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Aussi le sociologue fait-il « un usage plus technique [de l’expression “monde de l’art”], pour désigner le réseau de tous ceux dont les activités, coordonnées grâce à une connaissance commune des moyens conventionnels de travail, concourent à la production des œuvres qui font précisément la notoriété du monde de l’art » (2010, 22). Par exemple, en peinture, traditionnellement, c’est le tableau qui existe comme objet central dans l’organisation du monde de l’art visuel. Dans ce contexte, l’idée de « réseau » désigne l’ensemble des intervenants qui, de par leur activité professionnelle ou personnelle, suivent, entourent et collaborent à la réalisation d’un tableau : les fabricants de tubes de couleurs, de pinceaux et de toiles, leurs équipes de distribution de marchandises respectives, le vendeur de fournitures artistiques, l’artiste-peintre lui-même, son assistant personnel, son agent, le collectionneur d’art qui se procurera ledit tableau, les publications qui reproduiront ensuite le tableau dans leurs pages, le public sensible à l’art visuel en général et au travail du peintre en question, l’étudiant en arts plastiques qui s’inspirera éventuellement dudit tableau pour la réalisation d’une sculpture, etc. La théorie des mondes de l’art nous conduit donc à nous intéresser de près au phénomène de la division du travail et des tâches :

Tous les arts reposent ainsi sur une large division du travail. […] Un film, un concert, une pièce de théâtre ou un opéra ne peuvent être l’œuvre d’une seule et unique personne qui ferait tout d’un bout à l’autre. […] La division du travail n’implique pas que toutes les personnes associées à la production de l’œuvre travaillent sous le même toit, comme les ouvriers d’une chaine de montage, ni même qu’elles vivent à la même époque. Elle implique seulement que la réalisation de l’objet ou du spectacle repose sur l’exercice de certaines activités par certaines personnes au moment voulu (2010, 37).

La division du travail dans les différents mondes de l’art est nécessairement socialement hiérarchisée. Par exemple, et même s’il n’y a pas de sots métiers, le vendeur travaillant à temps partiel dans un Omer De Serres à Boucherville occupe une position sociale à l’intérieur du monde de l’art visuel moins « enviable » et privilégiée, disons, qu’une peintre de grande renommée habitant un loft luxueux à New York et exposant dans les galeries les plus grandes et les plus prestigieuses du monde. En ce qui a trait au monde de l’art cinématographique, Howard Becker constate ceci :

Les tenants du cinéma d’auteur soulignent qu’un film doit se concevoir comme l’expression de la sensibilité et de l’imagination du metteur en scène, qui gouverne tout, même si elles se heurtent aux exigences des producteurs ou à la mauvaise volonté des acteurs. D’autres pensent que c’est le scénariste qui a la maitrise effective du film si on le lui permet, tandis que d’autres encore estiment que le cinéma est un art d’acteurs. Personne, assurément, n’irait prétendre que la sensibilité du comptable de production ou de l’assistant de caméra imprègne le film, mais Aljean Harmetz (1977) a bien démontré qu’E.Y. Harburg et Harold Harlen, auteurs de la musique du Magicien d’Oz, avaient déterminé le découpage du film (2010, 45‑46).

Ainsi, les mondes de l’art cinématographique et télévisuel sont eux aussi marqués par la division du travail. Rappelons-nous seulement la longueur des génériques ne serait-ce que pour avoir une vague idée des nombreux métiers dont l’exercice est, de fait, coordonnée par « une connaissance commune des moyens conventionnels de travail » des artisans qui, collectivement, « concourent à la production des œuvres qui font précisément la notoriété du monde de l’art », soit, dans le présent cas, la production d’œuvres audiovisuelles. La théorie des mondes de l’art permet donc de penser et de situer les discours et les pratiques en lien avec l’objet scénaristique dans le cadre plus général de l’articulation sociale du monde de l’art audiovisuel dans lequel évoluent les comédiens interrogés durant mes recherches.

J’ai posé la question suivante à l’ensemble des professionnels interrogés : lisez-vous systématiquement le scénario complet d’un projet donné avant d’accepter d’y collaborer ? À travers cette question, en apparence anodine, tantôt de manière explicite, tantôt de manière implicite, les personnes sondées en sont venues à évoquer leur expérience personnelle de la division du travail, ainsi que l’organisation et la hiérarchisation sociale de leur environnement socioprofessionnel.

L’audition, sinon l’offre d’un rôle (peut importe la catégorie), s’avère le plus souvent, pour les comédiens, l’occasion d’un premier contact avec le texte scénaristique d’un projet audiovisuel. Cela dit, avant l’embauche réelle d’un interprète par une production, au cinéma comme à la télévision, il est très rare qu’on lui donne accès au scénario complet du projet. Cela s’explique parfois par la « confidentialité » des documents dits « de production », d’autres fois, le scénario est encore en cours d’écriture au moment de boucler la distribution des rôles de l’œuvre audiovisuelle en question. Au sujet du processus d’audition, un comédien me raconte : « En audition, on avance souvent dans le noir. On a accès à des scènes, voire à des bouts de scènes. On ne sait pas ce qui se passe avant ou après [dans l’intrigue]. On imagine. Et des fois, on est à côté de la plaque ! » Aussi plusieurs comédiens interrogés font-ils état d’une certaine retenue devant la perspective de demander un accès plus grand au scénario au moment d’une audition :

Souvent, on a deux scènes d’audition. Donc, on a déjà accès à deux « contextes d’information ». J’arrive à me faire une idée, à m’inventer quelque chose. Je n’ai pas le réflexe de demander le scénario complet. D’ailleurs, je ne sais pas si on me l’enverrait ou si on me trouverait rushante. Peut-être aussi qu’on préfère ne pas divulguer trop de détails sur le projet ?

Cette autre comédienne pose un regard similaire :

Je suis à l’aise de demander plus d’information pour une audition ou un tournage, mais pas nécessairement le scénario complet. En fait, je me dis que ce n’est peut-être pas tout le monde qui est à l’aise de le donner. Je pense aussi qu’en commençant dans le métier, on ne veut pas déranger. C’est un milieu rough et tellement de monde veut en être. On veut bien faire et ne pas trop déranger. On ne veut pas être gossant. Il y a une petite gêne. On a rapidement peur d’avoir l’air diva. J’imagine cependant que quelqu’un comme [X, un comédien très connu] n’a pas ce problème-là.

Plusieurs des comédiens rencontrés semblaient ainsi établir une corrélation assez directe entre le degré d’avancement d’une carrière et le type d’accès au texte scénaristique auquel il est possible de prétendre. « Je n’ai jamais demandé à lire un scénario au complet avant d’accepter une job : je suis encore au début de ma carrière, constate d’ailleurs une comédienne. Je dirais oui à un commercial de McDo en ce moment ! Je fais confiance. On veut pas refuser, par peur de manquer de travail. » Ainsi, à titre de comédien, il est commun qu’on accepte un rôle sans avoir lu le scénario d’un projet. Plusieurs comédiens m’auront fait remarquer que, concrètement, et peu importe où on en est dans notre carrière, on accepte rarement d’embarquer sur un projet en tant qu’acteur, au Québec, en basant notre décision exclusivement sur le scénario. De nombreux facteurs — tantôt artistiques, tantôt d’ordre socioéconomique — peuvent expliquer un tel état de fait. Si l’ensemble des comédiens interrogés s’accommodent de l’accès fluctuant au texte de scénario — « pour vivre du métier, faut que t’acceptes à peu près tout ce qui passe », résumait pour moi un comédien affichant plus de 25 années d’expérience —, certains le regrettent et d’autres, carrément, s’en insurgent, tel ce comédien :

Souvent, on passe une audition et on a deux ou trois scènes et c’est tout. Et là, on t’appelle et on te dit « Bravo ! Tu as le rôle ! » On prend donc pour acquis que t’es tellement pauvre et que t’as tellement pas d’autres options dans la vie, que tu vas dire oui, parce qu’on te fait le « cadeau » de ce rôle-là — un rôle qui est peut-être un rôle de merde et dont tu te câlisses potentiellement.

Un autre comédien formule également une critique cuisante en ce qui a trait à l’accès problématique au scénario pour les comédiens au Québec :

Ce qui me dérange, et je sais que je peux paraître prétentieux, et peu importe qu’on soit un acteur qui a du succès ou pas, mais en tant qu’acteur, on est souvent dans une position de demande d’emploi. Je connais personne qui trouve une nouvelle job à chaque trois mois, ostie ! C’est tough, là. Et en même temps, on nous demande d’être courageux, impudique, d’avoir confiance. Juste par principe, même si la réalité est autre, pis qu’on accepterait n’importe quelle job dans les faits, par principe, ça me fait chier que tu me demandes de me préparer pendant trois jours de ma vie pour postuler pour un boulot que je sais même pas si je veux ! C’est même pas bon ton affaire ! Pourquoi j’irais te quémander, me mettre à genoux avec dix autres personnes, rire et pleurer devant toi, quand je sais même pas si je veux la job ou pas ?! Après ça, dans la réalité, peut-être qu’on la veut. Je sais pas. Mais donne-moi les outils pour te donner le meilleur !

La plupart des comédiens et des comédiennes qui formulent les critiques les plus sévères à l’égard de l’accès jugé insuffisant au scénario pour les comédiens au Québec mènent une carrière internationale et ont donc connu d’autres modalités d’accès au scénario. Il faut savoir que, par exemple, dans l’industrie états-unienne, les scénarios circulent plus librement entre les producteurs, les directeurs de casting, les agents, les managers et les comédiens. Si bien que dans la grande majorité des cas, les comédiens auront d’emblée accès au scénario complet afin de préparer leurs auditions. Une comédienne explique :

Il y a vraiment une différence par rapport au territoire. Par exemple, une grosse série aux États-Unis, où on présume qu’ils auraient intérêt à cacher leur pilote, ils t’envoient direct le scénario avec la mention « Read per interest », juste pour voir si ça te tente d’auditionner. Tsé, pis moi là-bas, je ne suis pas Jennifer Lawrence. Mais on considère que pour faire une bonne audition, il faut que je sache dans quoi je m’inscris et que je sache si ça me tente de le faire. Et on considère que si je fais l’audition numéro un, puis l’audition numéro deux, puis le screentest, il est préférable qu’on te donne d’emblée un, voire deux épisodes [dans le cas d’un projet télévisuel]. Des fois, ici, au Québec, encore cette année, à deux reprises, je me disais : « Mais comment veux-tu que je fasse une bonne audition, voire que je sache si j’ai envie de faire l’audition si tu ne me donnes pas le matériel ?! » Et là on me dit : « Personne a eu le matériel. » Mais pourquoi ?! C’est quoi ? Vous avez peur qu’on vous copie ? Tsé, aux États-Unis, on met un gros watermark [tatouage numérique] en travers du texte avec mon nom dessus et si je l’envoie à quelqu’un, on va me retracer. C’est simple. Mais ici, il y a comme une espèce de rétention du scénario.

Un comédien développant lui aussi depuis quelques années une carrière internationale observe :

Au tout début de ma carrière, à Montréal, pour une audition, je ne recevais que des scènes. Maintenant, c’est presque toujours le scénario au complet — à moins que ça soit une grosse production hollywoodienne, un film de superhéros, par exemple, où si le scénario fuitait sur Internet, le processus marketing du film serait ruiné.

Ainsi, malgré quelques projets d’exception, les comédiens semblent pouvoir prétendre à un accès plus aisé aux scénarios aux États-Unis qu’au Québec.

De nombreux artisans de l’audiovisuel, parmi lesquels figure la totalité des personnes que j’ai interrogées, se disent préoccupés par la « dégradation » des conditions de productions et de tournages au Québec depuis le début des années 2000. Un phénomène qui, pour plusieurs, trouve un écho direct dans le soin apporté aux textes scénaristiques. On tourne de plus en plus vite (surtout en télévision, insiste-t-on) avec toujours moins de ressources. La cadence des plateaux (certains plus que d’autres, faut-il nuancer) va ainsi en s’accélérant5. En conséquence, m’ont dit plusieurs comédiens, on accorde de moins en moins de temps à la préparation, aux répétitions et aux discussions de plateau en lien avec le scénario. Par exemple, cette comédienne se souvient en ces termes d’une expérience de tournage d’un téléroman populaire :

J’étais allée voir la réalisatrice pour lui poser une question, car il y avait quelque chose que je ne comprenais pas dans le texte. Elle m’a répondu : « On s’en câlisse, ma belle, on a pas le temps ! » En cinq minutes, on pouvait tourner trois scènes. Toutes des one shot. Depuis, si j’ai des questions sur le texte, j’essaie de les poser en audition. Sur le plateau, si je vois qu’on n’a pas le temps, je décide par moi-même.

Un comédien, pour sa part, formule les constats suivants :

En télévision, il y a souvent beaucoup de gens qui donnent leur opinion, qui ont un contrôle sur le papier et sur le produit final. Au cinéma, sauf sur les mégas productions, le mot de la fin revient généralement au réalisateur. Sur une grosse télésérie, tu as le réalisateur, le scénariste et des fois, quatre, cinq ou six producteurs. En plus, pour des gros changements, faut que tu valides aussi auprès du network. Il y a donc potentiellement six personnes dans une tour, quelque part, à l’autre bout du monde, que tu dois appeler depuis le plateau en cas de modification. Sauf qu’on n’a pas toujours le temps. Alors tu demandes si on peut tourner deux versions de la scène. Mais on n’a pas toujours le temps de faire ça non plus. Finalement, faut prendre une décision. Souvent, on reste avec la version initiale… qui n’est pas forcément la meilleure. Et là, tu te dis : « Câlisse ! C’est pas normal qu’on tourne l’affaire la moins bonne ! »

Comme mentionné précédemment, la lecture de scénarios, dans l’idée qu’on peut se faire du métier de comédien, représente une activité centrale. Or, la réalité socioprofessionnelle des comédiens au Québec et le type d’accès au texte scénaristique dont ils jouissent mettent à mal une telle conception. Dans son ouvrage Le travail créateur. S’accomplir dans l’incertain, le sociologue Pierre-Michel Menger pose, d’entrée de jeu, le principe d’incertitude comme principe de base pour comprendre et analyser l’activité des mondes de l’art. Pour Menger, « le travail artistique est modelé par l’incertitude » (2009, 11), et ce, « depuis l’intimité de l’activité créatrice jusqu’aux analyses du marché du travail » (2009). Ainsi, « [l]’activité de l’artiste chemine selon un cours incertain, et son terme n’est ni défini ni assuré » (2009). Cependant, insiste le sociologue, « l’activité n’est […] pas chaotique : si elle était totalement imprévisible, elle serait inorganisable et inévaluable » (2009). Menger formule d’ailleurs d’importantes mises en garde quant à l’application analytique du principe d’incertitude :

Réduire la question de l’incertaine réussite à celle de l’admiration du public, de son indifférence ou de son rejet à l’égard de l’œuvre et de son auteur, c’est parcourir la moitié du chemin de l’analyse. Inversement, considérer l’acte créateur comme ce ressort fragile, incertain, menacé par ses propres troubles intimes, sans porter attention à la situation de création, aux conditions extérieures de l’activité, aux relations de concurrence et de coopération entre tous ceux qui constituent les mondes artistiques, c’est ne retenir que cette partie du travail artistique qu’est le travail sur soi. En somme, chaque versant de l’analyse, considéré séparément, est source de stéréotypes, de ces stéréotypes qui peuplent le discours commun sur la création artistique. (2009, 13)

Le principe d’incertitude, tel que proposé de manière nuancée par Menger, me paraît des plus justes pour décrire la réalité socioprofessionnelle des comédiens sondés. Aussi, en le juxtaposant à mon intérêt pour l’expérience de la lecture de scénarios de ces professionnels, me semble-t-il qu’on accède à une meilleure compréhension des enjeux en présence. En effet, à partir des entretiens réalisés, il apparaît que le rapport au scénario représente, pour les personnes interrogées, au-delà du seul décodage de mots couchés sur une page, l’occasion de conceptualiser, à travers leur expérience, à la fois leur environnement professionnel structuré par quantité de normes et de conventions et leur parcours individuel le plus souvent instable et imprévisible, et ce, dans une perspective critique. Pour le dire autrement, en parlant de leur rapport au scénario, la majorité des personnes rencontrées ont posé un regard critique sur leur environnement professionnel et leur parcours individuel et ainsi effectué une forme de « lecture » du milieu dans lequel elles évoluent, ne serait-ce qu’en démontrant une pleine conscience de leur position au sein de l’organisation sociale qui structure le monde de l’art audiovisuel québécois et en soulignant différents points de tensions inhérents à la hiérarchisation de ce secteur d’activités.

Dans les universités, les études scénaristiques sont principalement consacrées aux questions et enjeux que soulève l’écriture de scénarios à travers l’histoire du septième art et les pratiques audiovisuelles contemporaines. Au-delà du cinéma et de la télévision, la filière s’intéresse dorénavant à l’émergence et au développement des écritures scénaristiques pour le web et les jeux vidéo. Peu de travaux développent cependant une approche problématisée de la lecture de scénarios. Malgré son caractère fuyant et, en apparence, difficilement saisissable, la lecture de scénarios pensée comme objet d’étude permet de proposer un savoir pertinent quant à l’expérience esthétique et sociologique vécue par les professionnels de l’audiovisuel dans le cadre de leur travail — un travail porté autant par d’authentiques motivations personnelles que par l’attrait de l’artifice et le pouvoir magnétique de la fiction. Dans la foulée de mon intérêt pour le comédien-lecteur, la poursuite de mes recherches sur la lecture de scénario doit me conduire auprès d’autres catégories de lecteurs : réalisateurs, producteurs, techniciens, etc. Depuis les balbutiements créatifs jusqu’au plateau de tournage, en passant notamment par les différentes étapes de financement d’un projet, la lecture de scénarios représente, en effet, une activité structurante du monde de l’art audiovisuel et il importe de s’y intéresser de plus près.

Bibliographie

Becker, Howard S. 2010. Les mondes de l’art. Paris: Champs arts.

Besson, Rémy. 2014. « Prolégomènes pour une définition de l’intermédialité ». Cinémadoc. https://cinemadoc.hypotheses.org/2855.

Brehm, Sylvain. 2015. « La lecture comme lieu de construction et d’appropriation d’un imaginaire partagé ». In L’Évènement de la lecture, 231‑49. Montréal: Nota bene.

Jouve, Vincent. 1993. La lecture. Paris: Hachette.

MacDonald, Ian W. 2013. Screenwriting Poetics and the Screen Idea. Londres: Palgrave.

Macé, Marielle. 2011. Façons de lire, manières d’être. NRF essais. Paris: Gallimard.

Menger, Pierre-Michel. 2009. Le travail créateur. S’accomplir dans l’incertain. Paris: Seuil.

Pasolini, Pier Paolo. 1966. « Le scénario comme structure tendant vers une autre structure ». Cahiers du cinéma, nᵒ 185 (décembre):76‑83.

Schaeffer, Jean-Marie. 1989. Qu’est-ce qu’un genre littéraire? Paris: Seuil.

Schaeffer, Jean-Marie. 1999. Pourquoi la fiction? Paris: Seuil.

UDA. s. d. Ententes collectives entre l’Union des artistes et l’Association québécoise de la production médiatique du 18 décembre 2013 au 17 décembre 2018. https://uda.ca/sites/default/files/docs/ententes/entente-collective_aqpm_artistes-interpretes_2013-2018.pdf.

Au total, j’ai rencontré 21 femmes et 17 hommes, âgés de 17 à 62 ans (au moment de l’entretien). L’âge médian de ce corpus est de 32 ans. J’ai réalisé l’ensemble des entretiens semi-directifs à l’aide d’un même questionnaire pour être en mesure de comptabiliser et comparer les différents éléments de réponses. J’ai procédé à 24 rencontres à Montréal, 11 entretiens par l’intermédiaire de Skype et deux entretiens téléphoniques. Un seul comédien a préféré me communiquer ses réponses par écrit. Ce corpus est composé de comédiens tantôt en début de carrière, tantôt possédant une longue expérience dans le domaine du cinéma et de la télévision. Tous les comédiens interrogés sont membres actifs de l’Union des artistes (UDA) (j’aborderai d’ailleurs, dans la deuxième moitié de mon article, la manière dont les conventions que préconise ce syndicat orientent potentiellement le regard qu’un comédien professionnel pose sur un scénario) et travaillent en français au Québec, cependant que certains avaient à leur actif, au moment de notre entretien, au minimum, une expérience de travail dans le secteur de l’audiovisuel canadien-anglais, états-unien, français ou britannique. Aucun nom ni titre de projet ne seront divulgués dans cet article afin de maintenir l’anonymat des participants. Toutes les personnes interrogées durant mon enquête ne seront pas directement citées dans le corps de mon texte. Toutefois, mon étude repose sur l’ensemble des propos recueillis.↩

Tout au long du présent texte, les propos recueillis lors des entretiens sont retranscrits le plus fidèlement possible. Les éléments de langage les plus colorés ont été conservés afin de rester au plus près de l’énergie et du sentiment des personnes interrogées. Des ajouts ou reformulations ponctuels ont cependant été nécessaires pour assurer la lisibilité des éléments cités.↩

Les notions d’adaptation et de transposition sont ici comprises dans une perspective intermédiale (Besson 2014).↩

Dans la réalité professionnelle et les discussions survenant entre la production, la distribution des rôles, les agents artistiques et les interprètes, dans le cadre d’un projet audiovisuel donné, il est plus commun de se référer aux catégories suivantes pour bien distinguer les types de rôles : « premier rôle », « deuxième rôle », « troisième rôle », « rôle muet » et « figurant ». Cette nomenclature suit de près celle de l’UDA, cependant qu’elle permet de distinguer plus clairement un « troisième rôle » d’un « rôle muet ». Un « premier rôle » comptera plus de dix lignes à l’intérieur d’un scénario donné ; un « second rôle », de deux à dix lignes ; un « troisième rôle », une réplique tenant sur une ligne ; un rôle muet, une action ponctuelle décrite au scénario, sans réplique ; alors qu’un figurant n’assure qu’une présence à l’écran. Une ligne de réplique comprend dix mots ou moins.↩

Il est commun, pour les professionnels de l’audiovisuel, de se référer à un nombre de pages de scénario « tournées » par jour de tournage afin de rendre compte de la cadence de travail d’une production donnée. Selon les informations dont je dispose, pour une télésérie états-unienne typique, on tournerait entre trois et huit pages par jour, alors qu’il est de plus en plus fréquent, au Québec, de chercher à tourner plus de 24 pages de scénario par jour.↩