L’objet livre face au numérique vient soulever des problématiques propres à la rencontre de deux médias. Les productions d’artistes abordant ces questions s’inscrivent dans un champ de tensions qui se développe entre livre imprimé, livre-objet plastique et livre dit numérique. Quelles mutations le livre subit-il lorsqu’il devient « numérique » ? Cet article se propose de rendre compte d’une exploration menée explore à partir de six expérimentations. Les pistes étudiées ici sont complémentaires de travaux menés par ailleurs à propos des catalogues d’expositions numériques (2017) et de livres numériques d’artistes (2019).

Le livre imprimé édité s’inscrit dans une économie (d’offre et de demande, de reproductibilité) – dont le livre d’artiste tend à s’émanciper (pièce unique, fanzine ou multiple). Le livre imprimé en grand tirage fait preuve d’une certaine transparence de l’énonciation éditoriale, d’une disparition du support matériel au profit du texte. Au contraire, le livre d’artiste adoptera des formes aux jeux plastiques les plus divers. Cette dernière démarche interroge la forme du livre-objet, et déborde de la définition traditionnelle du « livre », jusqu’à parfois la mettre à mal. Des expérimentations d’artistes sur les formes plastiques, des jeux sur le volume et le support attribués à ce livre-objet mettent au défi les pratiques de lecture.

Nous distinguerons ici le livre numérique du livre homothétique de format PDF ou de certains EPUB, dont la forme se contente d’imiter le livre imprimé. Il ne s’agit pas non plus d’un site web au sens classique du terme, entendu : un support au contenu extensible et dont la forme ouverte est difficilement circonscriptible par le lecteur. En réponse à la question de savoir comment le livre, forme fixe, circonscrite, dédiée à et indissociable de son contenu, peut être numérique, c’est-à-dire distinct de son support d’apparition, interactif (le format ePub, de par le changement de taille de caractères et de police ainsi que la présence de liens hypertextes, est interactif), nous défendrons ici l’hypothèse que ce qui fait livre dans le numérique est une forme autoportée, circonscrite, quoique dynamique et parfois non linéaire, dont l’essence n’est pas nécessairement littéraire ni textuelle. L’éventuel paradoxe du livre numérique se résout dans une adéquation totale entre les particularités du support au service d’un contenu pensé nativement pour celui-ci.

Qu’est-ce qui fait livre dans le numérique ? Afin d’explorer cette question, nous avons mis en place une méthodologie de recherche-création. Il s’est agit tout d’abord de réunir et étudier un corpus de références puis d’expérimenter plusieurs pistes à travers la réalisation de prototypes et enfin de restituer l’ensemble au sein d’une exposition où œuvres de références et prototypes étaient manipulables. Les expérimentations pratiques et plastiques se sont tenu en juillet 2014 à l’occasion d’un workshop co-encadré par Lucile Haute, Emeline Brulé, Tomek Jarolim et Alexandra Saemmer à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs avec le soutien du Labex Arts-H2H et en collaboration avec la revue bleuOrange. Il était destiné à expérimenter comment (et quand) un contenu dédié à un ou des supports numériques fait livre. La restitution sous forme d’exposition a été accueillie à nouveau par l’École des Arts Décoratifs de Paris en novembre de la même année et simultanément au colloque « Textures, l’objet livre du papier au numérique ». Les fruits du workshop ont été réunis au sein du numéro 8 de la revue bleuOrange de juin 2015.

Il s’agit ici de développer un « espace de conception » (design space), un cadre théorique de compréhension de ces nouvelles formes à partir d’un état de l’art et d’expérimentations réalisées durant un workshop. Ce processus itératif a rencontré différents champs de contraintes, à la fois techniques et plastiques. Celles-ci ont porté d’une part sur les jeux et articulations entre les médias (texte, image, son, image animée) et d’autre part sur les modes d’exploration (ergonomie, interface, interaction). Nous commencerons par circonscrire notre champ de recherche, à travers des définitions croisées des objets en présence. Dans un second temps, nous présenterons les diverses expérimentations et comment elles ont permis de vérifier ce cadre théorique. Dans un troisième temps, nous discuterons notre proposition, les perspectives qu’elle ouvre et ses aspects qu’il reste à traiter.

Qu’est-ce qu’un « livre numérique » ?

Définitions croisées

S’il existe de nombreuses définitions, parfois contradictoires, de la littérature électronique, force est de constater que l’objet-livre numérique est loin d’avoir été aussi étudié ou défini. Nous ne citerons ici que quelques définitions de la littérature électronique, qui ont servi à la circonscription de notre champ de recherche. Il est à mentionner qu’un article de N. Katherine Hayles, « Electronic Literature, What is it? », fait un état de l’art très complet de ces définitions et de leurs implications.

Concernant la littérature électronique, nous nous appuierons principalement sur la définition soutenue par Electronic Literature Organization : « La littérature électronique, ou e-lit, fait référence à des travaux ayant un important aspect littéraire qui tirent parti des capacités et des contextes fournis par l’ordinateur autonome ou en réseau »1. Les propriétés techniques distinctives sont souvent mises en avant pour définir la spécificité de la litérature électronique. Par exemple, les travaux de Landow et Bolter (1991; 1991) spécifiaient la littérature numérique par l’hyperlien. En revanche, la textonomie proposée par Aarseth (1997) identifie des variables telles que les dynamiques, la déterminabilité, la perspective ou le type d’accès pour classifier tant les livres papiers que les livres numériques et en déduire leur superposition ou distinction. Si sa réflexion a grandement influencé la nôtre, nous nous concentrons ici sur les formes du livre numérique, notamment via les livres d’artistes. Cette double approche de cadre d’analyse et de conception nous a donc poussé à développer une nouvelle approche.

Quant à la question de l’objet livre « numérique », elle a été, à notre connaissance, traitée pour la première fois par Claire Belisle (2002). Belisle définit le livre électronique comme le support de lecture du livre numérique, ouvrant de nouvelles perspectives et problématiques sur la question du format et du dispositif de lecture. Ainsi, le livre numérique est :

[l’]Œuvre ou contenu pouvant être lu sous forme de fichier numérique reproduisant certaines des caractéristiques du livre papier adaptées à la lecture active sur l’écran ; livre qui existe sous une forme numérique, soit parce qu’un livre papier a été numérisé, soit parce qu’il a été créé à l’aide d’un ordinateur.

Cette définition recouvre des documents très divers, du PDF à l’EPUB, de l’application à l’édition web. Le livre électronique quant à lui est un « support nomade au format courant d’un livre papier, muni d’un écran de visualisation, permettant de stocker et de lire certaines publications ».

Ainsi, un livre numérique (ou fichier) peut être réservé à un seul type de livre électronique (ou support de lecture), ou à plusieurs. Les possibilités du livre électronique influent sur les caractéristiques du livre numérique. Les documents ainsi situés dans un artefact peuvent dès lors être constitués en un corpus. Dans cet article, nous aborderons le livre numérique en tant que famille d’objets (Wittgenstein [1953] 2014), tout en tentant d’expliciter les propriétés qui influent sur cet « air de famille ».

Étant donné que les éléments du corpus présenté dans cet article ont majoritairement été produits en France, il nous faut également citer la seule définition du livre numérique faisant autorité sur ce territoire. Il s’agit de sa définition juridique et fiscale. Un livre numérique est la copie de son équivalent papier, n’en différant que par les capacités de l’appareil-lecteur, donc du livre électronique qui lui sert de support. Légalement,

[le] livre numérique [est une] œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs […] commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou […] susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique2.

Cette définition est loin d’être sans impact sur les métiers de l’édition numérique : tout le travail additionnel de design d’interaction, de mouvement, d’interface, etc. s’en trouve disqualifié. Les éditions y ayant recours sont, de fait, écartées de l’économie traditionnelle du livre, notamment en terme de fiscalité. Face à ces constatations, notre question de recherche est la suivante : y a-t-il une ou plusieurs propriétés des livres numériques les distinguant des autres types de documents numériques (comme par exemple les sites internet), ou les faisant émerger du champ de l’édition numérique ?

Présentation du corpus

Pour répondre à cette problématique, nous avons rassemblé cinq exemples d’objets éditoriaux pouvant être qualifiés de livres numériques, diffusés sous plusieurs formes et formats, sur une période s’étalant de 1987 (avec la première édition considérée comme hypertextuelle) à 2015.

Ce corpus est composé de : Afternoon a Story de Michael Joyce (1987), d’abord publié sur disquette souple, puis sur disquette, puis sur CD-Rom et enfin sur le site web ; Agrippa (A book of the Dead) de Dennis Ashbaugh, William Gibson et Kevin Begos (1992), publié en deux éditions limitées sous forme de livre imprimé accompagné d’une disquette ; Riding the Bullet de Stephen King (2000), publié sous forme de PDF protégé par DRM puis imprimé en édition limitée ; The Fry Chronicles de Stephen Fry (2010), publié sous forme d’EPUB, d’EPUB enrichi, d’application pour iPad, de livre audio CD, de livre audio numérique et de livre papier ; le projet AIME porté par Bruno Latour (commencé en 2012), publié sous forme imprimée et comme plateforme web.

Afternoon a Story, de Michael Joyce, est considéré comme la première œuvre de littérature hypertextuelle. D’abord publié sur disquette souple, Afternoon a été écrit à l’aide de Storyspace, un logiciel de « création hypertexte » développé par Eastgate System. Si les hyperliens sont une caractéristique des ordinateurs en réseau (Nelson 1965), c’est la visualisation de la narration par le programme et son export vers des formes hors réseau qui distinguent les premières éditions de cette fiction d’un site internet. La fiction est textuelle, a un début et une fin, mais une longueur et un contenu différents en fonction du parcours de lecture.

Agrippa (A book of the Dead) est une fiction collaborative de l’artiste Dennis Ashbaugh, l’auteur William Gibson et l’éditeur Kevin Begos. Intéressons-nous à la version Deluxe. Celle-ci se composait

d’un coffret noir orné d’une lumière clignotante verte et d’un écran LCD affichant une séquence sans fin d’ADN décodé. Le couvercle de ce coffret s’ouvre comme un ordinateur portable, révélant l’hologramme d’un circuit. À l’intérieur, un volume cabossé, aux pages de papier chiffon antique, relié et cousu main. (Edwards 1992)

Certaines pages étaient collées ensemble, et découpées en leur milieu pour accueillir une disquette contenant un poème crypté et auto-destructeur de William Gibson, écrit avec des outils non-connus. Celui-ci devenait illisible peu de temps après la première lecture. D’abord présentées en performance, ce qu’il reste de ces éditions est principalement la documentation, la version décryptée du poème et des objets illisibles. Ici le contenu est à la fois visuel et textuel. Une communauté s’est formée autour de cet objet.

Riding the Bullet est une fiction de Stephen King. C’est le premier succès de vente dans le domaine de l’édition électronique3. Publié dans un premier temps sous forme d’un PDF mis en page avec QuarkXPress et protégé par DRM, il pouvait à la fois être lu sur ordinateur et sur les premières liseuses à encre électronique (Cybook, Rocket ebook) ainsi que sur des tablettes LCD couleurs. Son contenu était purement textuel, avec une mise en page dépouillée, purement typographique.

The Fry Chronicles est une autobiographie de Stephen Fry. Comme indiqué plus haut, elle a été éditée dans des formes et des formats très différents. Si le texte ne varie pas, les manières de le consulter changent du tout au tout. La version application pour iPad a été réalisée par Dare Digital, sur base d’un design de Stephanie Posavec. C’est principalement le sommaire qui distingue l’application des autres éditions numériques. Il permet d’explorer le texte par sections. La navigation peut être chronologique, aléatoire ou thématique. Les sections sont accessibles par mots-clefs ou par catégories (personnes, sujets, émotions et Fryisms). L’édition EPUB est « augmentée » de vidéos et d’images qui la distinguent des autres versions.

Le projet AIME (An Inquiry into Modes of Existence) est porté par Bruno Latour et son équipe depuis 2012. Il s’incarne dans un livre papier, dans une plateforme web de consultation de contenus additionnels, dans des rencontres en atelier, et devrait également donner lieu à une exposition. La plateforme web est en constante évolution, accueillant de nouvelles contributions à l’enquête. La plateforme permet d’accéder parallèlement au texte original, au vocabulaire, à des documents et à des contributions externes. Un autre mode d’accès, les croisements, permet d’accéder transversalement à des éléments de types différents en fonction des thématiques abordées.

La diversité des moyens techniques, de production, de diffusion et de lectures de ces œuvres nous a permis d’interroger les propriétés des éditions numériques de manière transverse et de prendre en compte leur considérable évolution en trente ans.

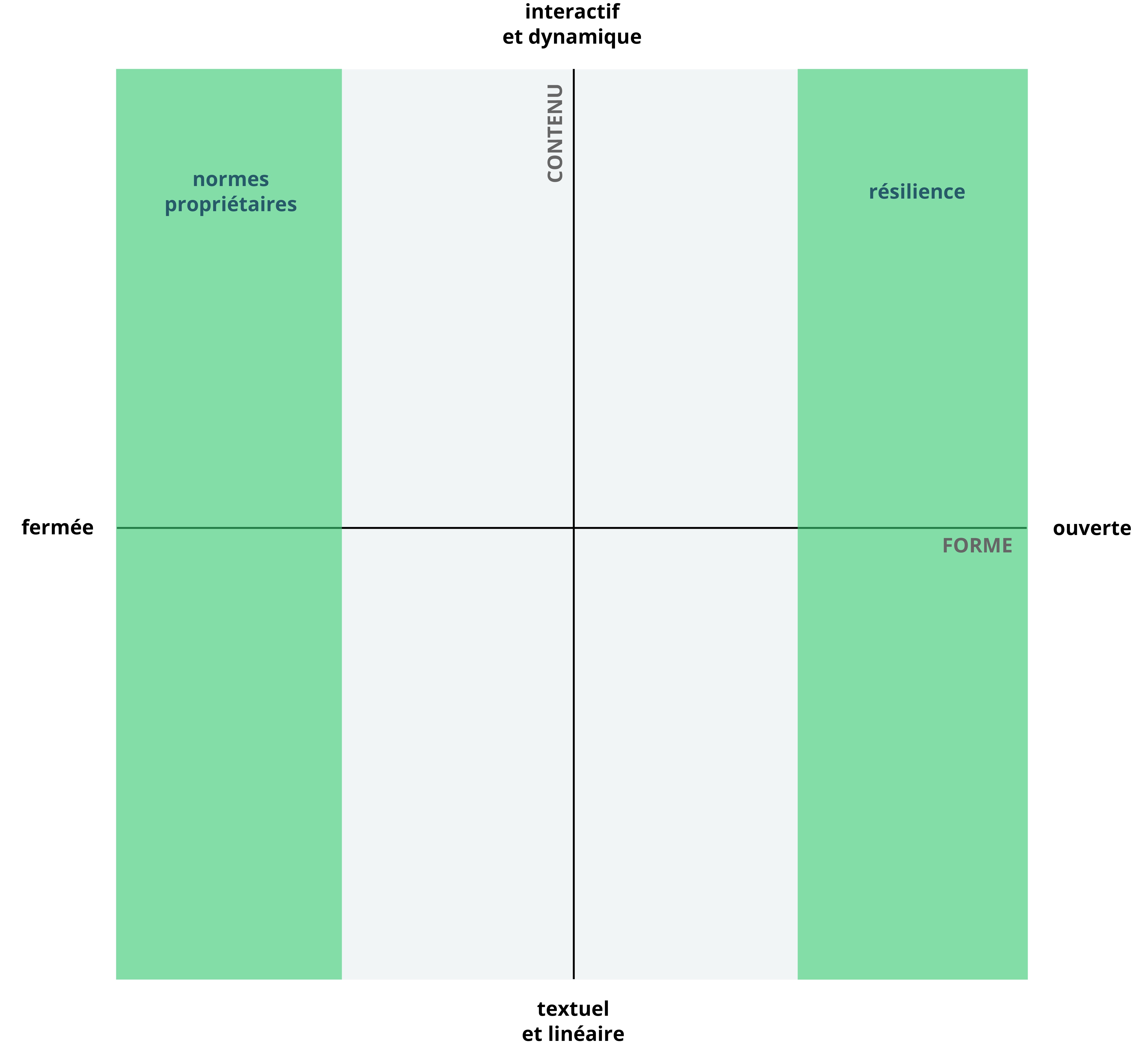

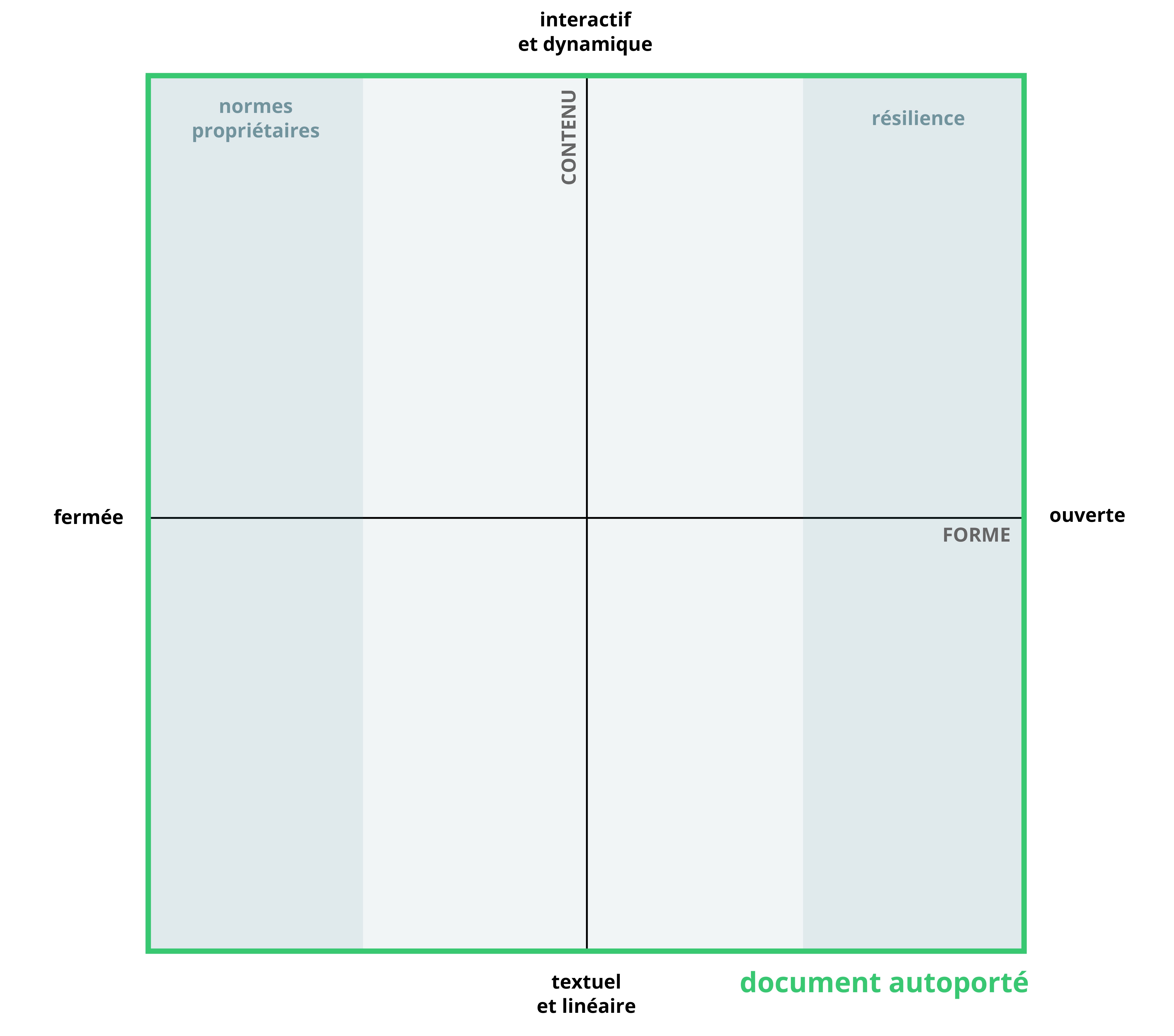

Introduction du design space : propriétés relevées

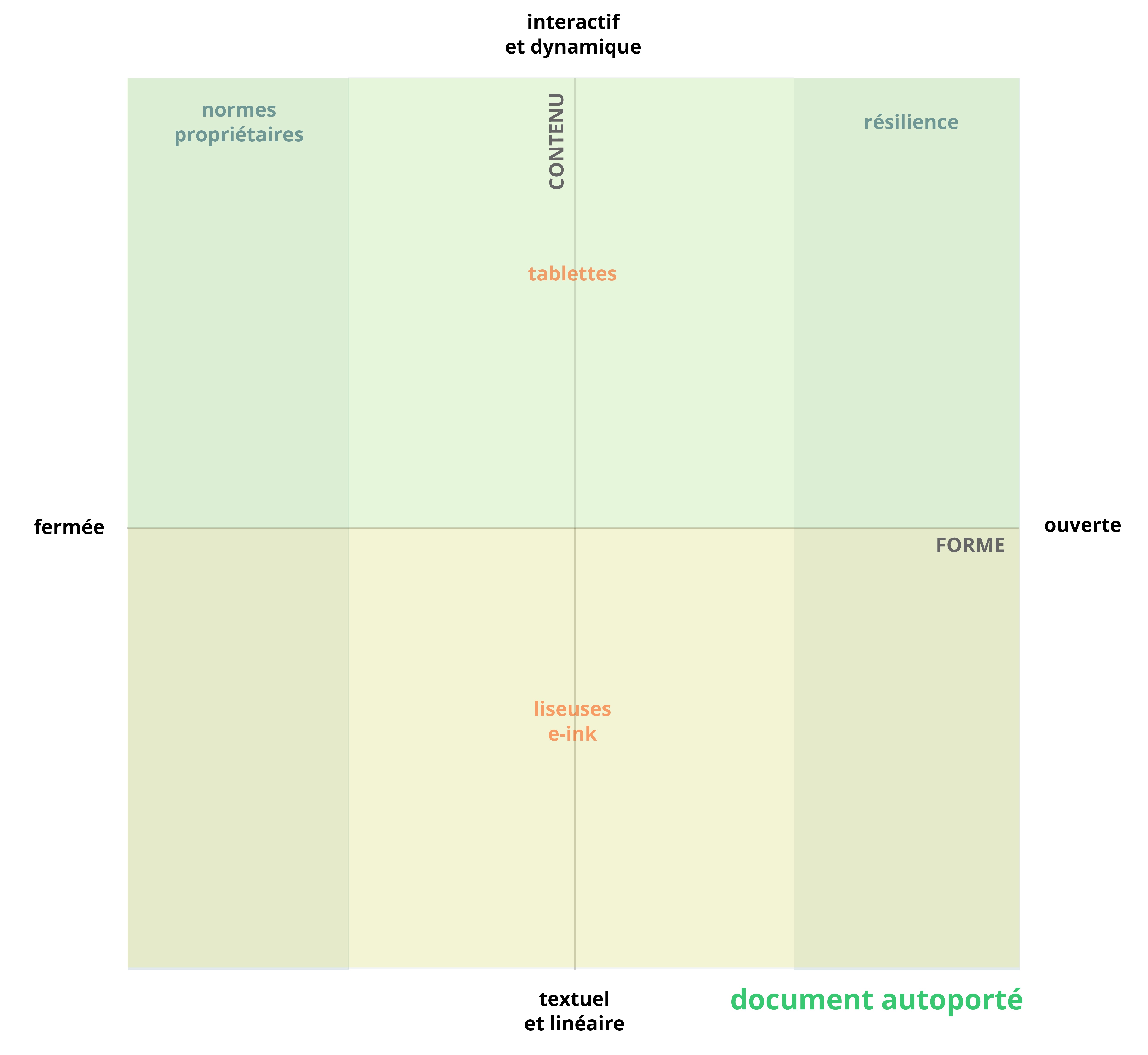

Une étude sémiotique et critique de ces exemples, s’appuyant sur le champ des Critical Code Studies (2004; 2011) et prenant en compte le contexte de production et d’écriture des technologies en jeu, nous ont amené à lister des propriétés formelles : la dynamique, entendue comme l’introduction de variables ou de changements échappant au lecteur ou dépendant de son action ; la linéarité, c’est-à-dire au contraire un contenu fixe prédéfini ; l’ouverture de la forme, c’est-à-dire d’une œuvre qui peut-être performée4 sans perdre sa singularité (du point de vue technique, cela pose la question de la résilience et des modes de production) ; la fermeture, tant en termes de modes de production qu’en termes de supports et de licences ; la portabilité, c’est-à-dire la capacité de transfert et d’archivage.

Ces dimensions ont été articulées dans la figure 1.

L’hypothèse de travail que nous avons cherché à valider durant le workshop organisé en juillet 2014 peut se résumer ainsi : une édition numérique se caractérise par l’encapsulation, à un temps T, d’un contenu en un document autoporté. Ainsi, ce serait l’acte d’éditorialisation5, la désignation par les acteurs (bien que celle-ci se heurte parfois aux institutions), qui ferait livre.

Le workshop

Méthodologie

Le laboratoire de recherche en art et en design de l’École des Arts Décoratifs de Paris s’inscrit dans une méthodologie de recherche particulière : la recherche-création, aussi appelée recherche par la pratique ou practice based research. C’est une méthodologie itérative reposant sur une pratique réflexive vis-à-vis d’elle-même et sur des aller-retour entre théorie et pratique.

Ce workshop a impliqué des jeunes chercheurs et des étudiants de l’École des Arts Décoratifs de Paris. Le but était d’étudier les manières de faire, pour mettre à l’épreuve plusieurs intuitions afin que celles-ci soient vérifiées ou écartées. Les expérimentations se sont concentrées sur deux mouvements de remédiatisation : du papier au numérique, du numérique au papier. L’objectif était d’éprouver ce qui persiste d’un livre dans son adaptation à l’écran et, réciproquement, à quel point le fait de donner une forme éditoriale matérielle reliée à un texte pensé pour l’interaction à l’écran le dénature ou du moins change sa perception. Chacun des objets initiaux relevait du geste artistique (pop-up, édition d’artiste, littérature numérique) et d’enjeux plastiques aux antipodes du livre imprimé en grand tirage et de sa transparence de l’énonciation éditoriale.

Les réalisations

L’une des grandes difficultés de la théorisation de l’édition numérique se trouve dans les dynamiques entre la forme et son contenu, entre le milieu socio-technique et ses acteurs (La théorie de l’acteur-réseau développée par Madeleine Akrich, Michel Callon et Bruno Latour (2006)). Dans les réalisations de ce workshop et dans les documents de notre corpus, nous avons identifié deux pôles dans les formes proposées : d’une ouverture à une fermeture. Il ne s’agit pas simplement d’opposer des formats libres à des formats propriétaires, mais bien de se demander quelle marge d’action elles donnent au lecteur (Hayles 2004). Au niveau de la forme, ces réalisations oscillent du texte à des médias divers. Voyons comment les réalisations du workshop s’insèrent dans ce schéma.

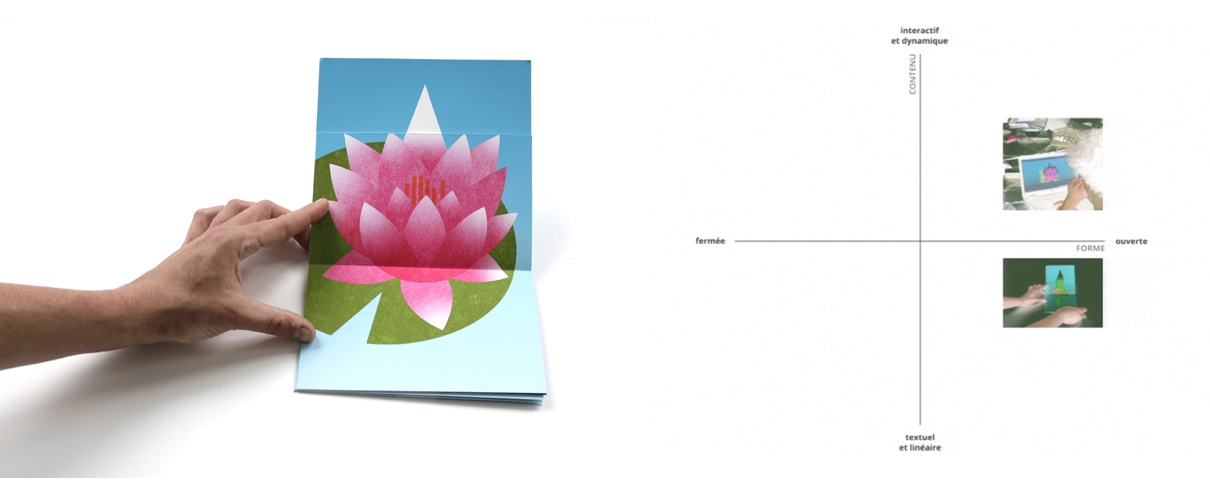

Histoires pointues

Alice Zavaro, diplômée de l’École des Arts Décoratifs de Paris (secteur image imprimée), a profité du workshop pour explorer avec Émeline Brulé la remédiatisation des livres pop-up réalisés pour son diplôme, en version numérique. La succession linéaire de pages du livre est remplacée pour la version web d’une succession aléatoire et finie des pages, avec récurrences possibles. Les images deviennent des supports à histoire, supports d’improvisation à partir des éléments proposés. Pendant le workshop, Alice Zavaro réalise un prototype pour une nouvelle création avec un plus grand nombre d’images afin de réduire les récurrences. Cette remédiatisation a été réalisée dans un environnement web HTML (format ouvert). D’une version à l’autre, nous passons du linéaire et fini à l’aléatoire, tant dans la succession des images que dans la durée des séquences.

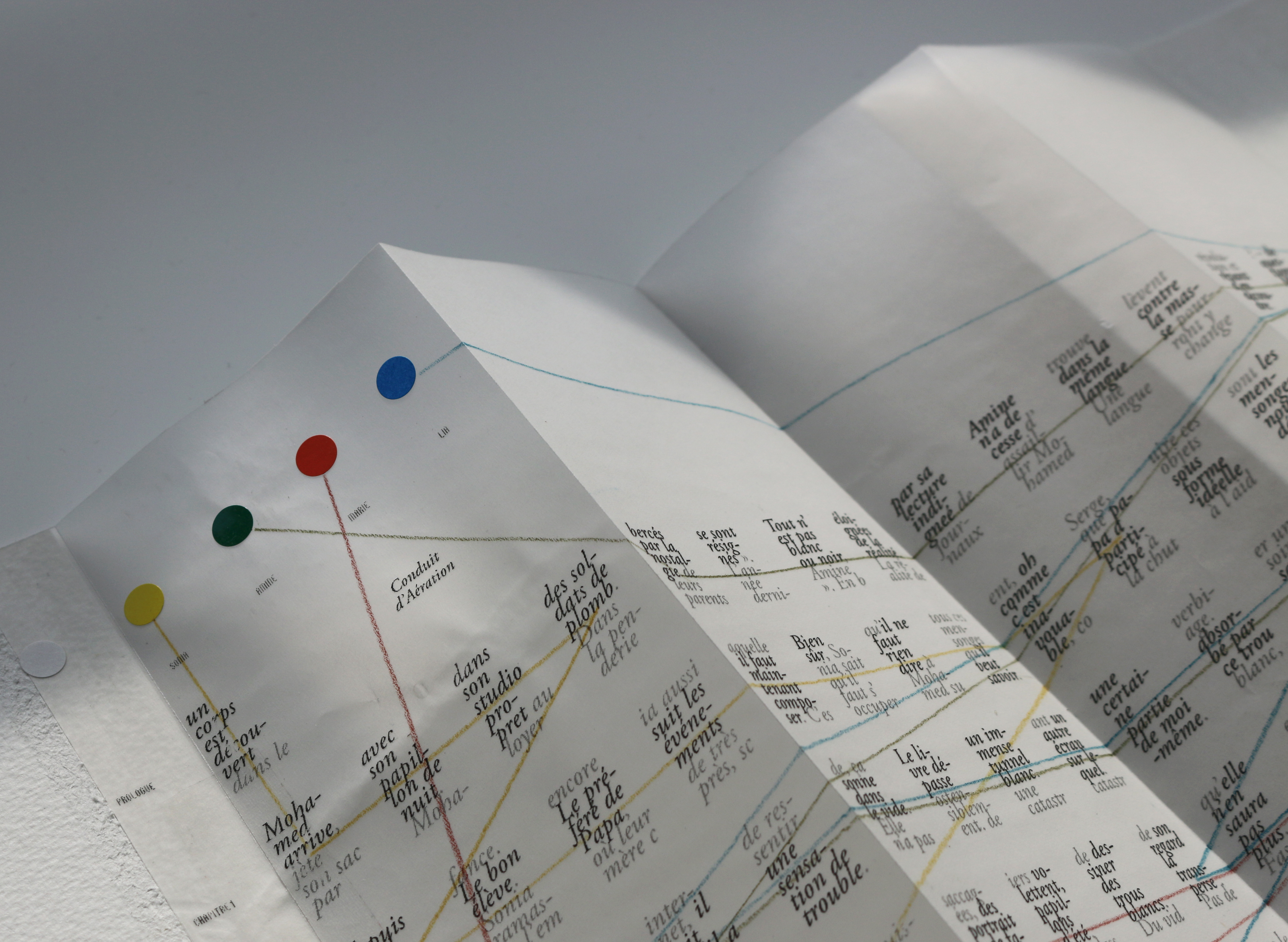

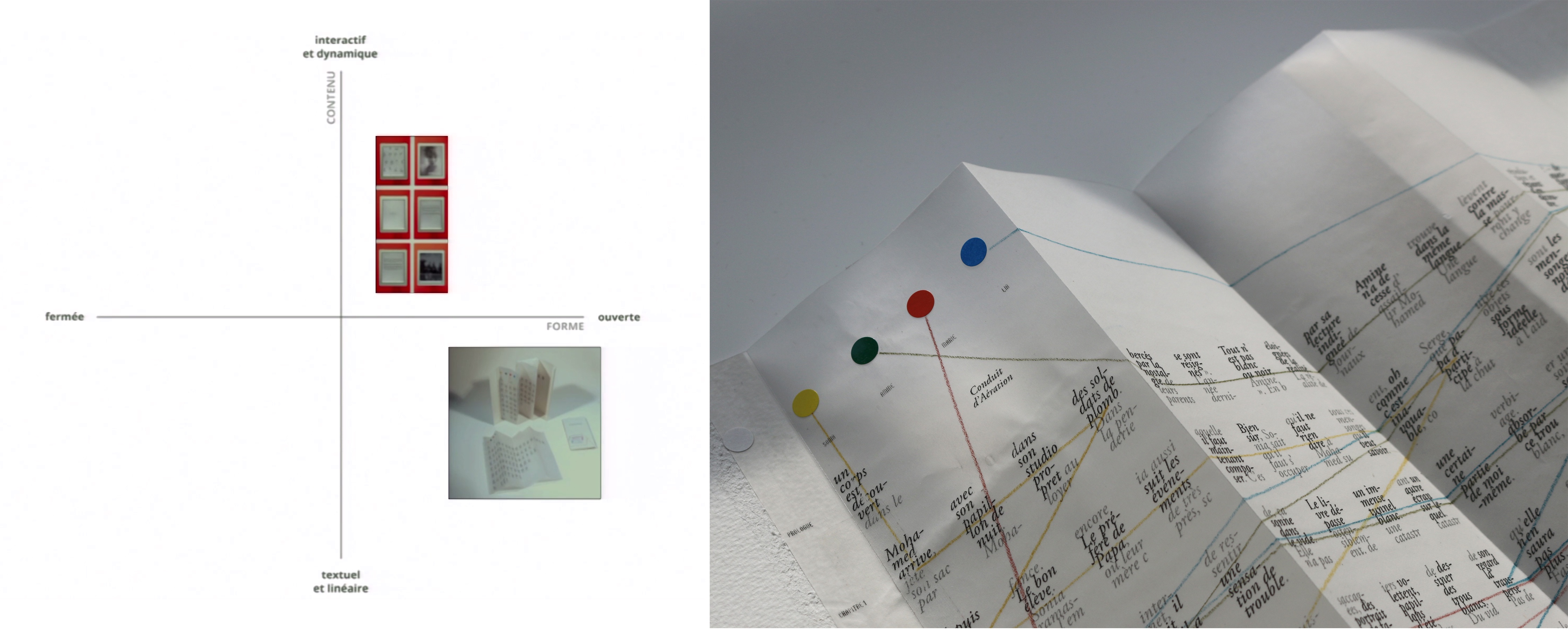

Conduit d’aération

Lucile Haute a réalisé un support papier destiné à accompagner la lecture du roman hypertexte Conduit d’aération6 sur support numérique. Le menu du livre numérique permet une vue fragmentaire du tissage hypertexte entre les pages. Ce plan propose, lui, une visualisation générale. Il ne s’agit pas de remplacer mais d’accompagner la lecture, à la manière de l’application pour iPad Wildwood accompagnant la lecture du roman Les Chroniques de Wildwood de Colin Meloy illustré par Carson Ellis (Unadoptable Books LLC, 2011) et présentant une carte du lieu de l’histoire où les personnages évoluent chapitre après chapitre. À l’inverse, pour Conduit d’aération, la lecture se fait à l’écran et la carte est imprimée.

Böhmishe Dörfer

À partir du texte d’Alexandra Saemmer, écrit initialement sur Prezi et présenté sous forme de lectures-performances, Lucile Haute réalise une remédiatisation sur papier calque. Le texte réalisé sur Prezi intégrait des changements d’échelle, des jeux de transparence, des médias de différente nature (texte, vidéo, son). Un fil de lecture prétracé entre les mots guidait la lecture. La version papier s’est concentrée sur une transposition physique et une réduction matérielle laissant place à de nouveaux jeux plastiques grâce à la transparence du papier, au toucher sensible et à l’impression des mots au recto ou au verso de la page.

Translations

Rahaf Demashki est étudiante chercheure au laboratoire de l’École des Arts Décoratifs de Paris et doctorante en Arts Plastiques à l’Université de Rennes 2. Lors d’une résidence à Calais avec l’équipe DIVES du laboratoire de l’École des Arts Décoratifs de Paris, elle a demandé aux personnes qu’elle a rencontrées, migrants et résidents, de tracer sur une carte du monde les voyages qu’ils ont réalisés. Pendant le workshop, elle réalise avec Tomek Jarolim une édition numérique de ces dessins reproduits sur calque. L’enjeu est ici de donner une forme circonscrite à un ensemble de dessins épars, tout en induisant un rapport sensible à la succession des dessins. L’environnement de travail sera hybride pour se cristalliser en une application iPad. La librairie Openframeworks est utilisée pour le design graphique et le design d’interaction puis encapsulée en Xcode. Il y a donc du format libre et du format propriétaire.

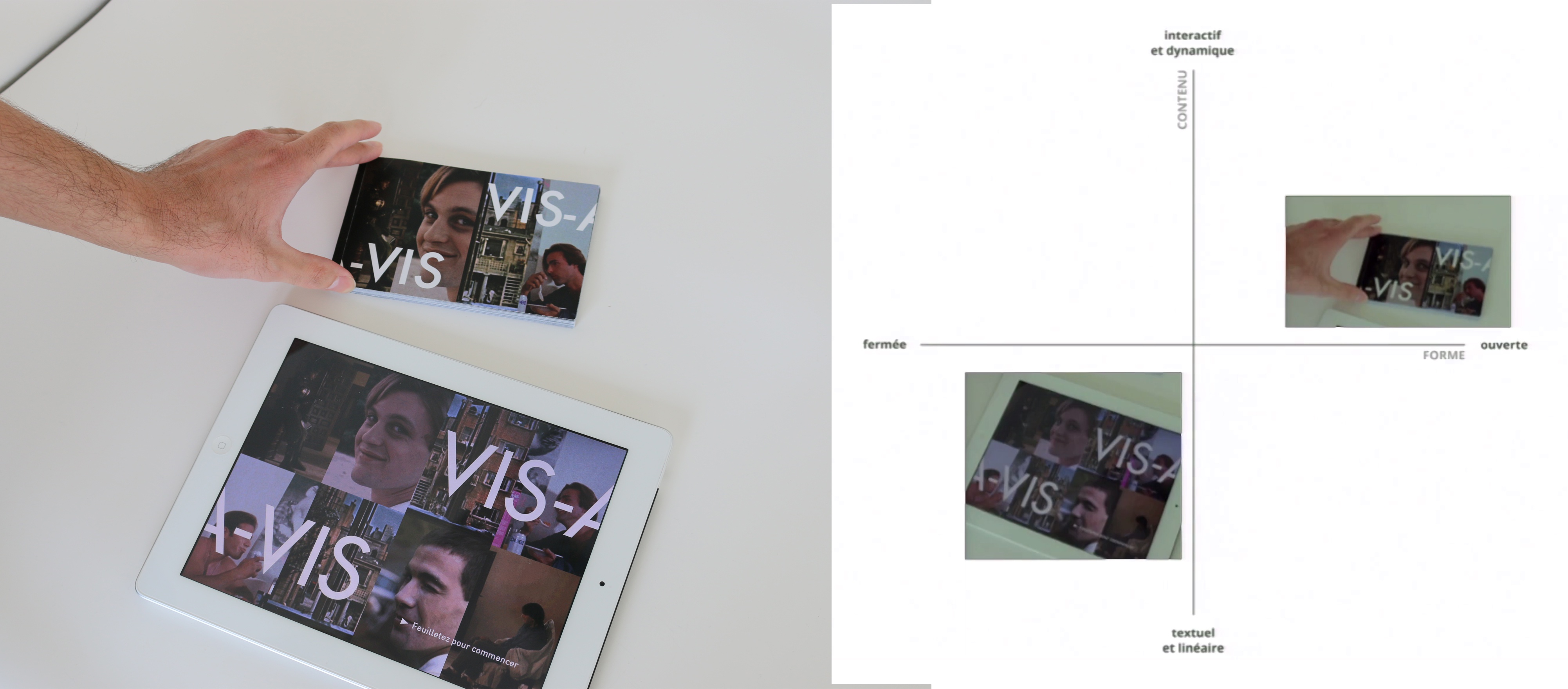

Vis-à-vis

Jean-François Boulan est étudiant à l’École nationale supérieure des arts décoratifs, secteur design graphique et multimédia. Il signe également le graphisme des cartels de l’exposition.

Il réalise avec Tomek Jarolim une version numérique d’un projet éditorial initialement imprimé. Vis-à-vis réunit des captures d’écran de films et leur référence, dans un jeu de devinette : la référence n’est pas face mais au verso de l’image. Pour cette remédiatisation sur iPad, reprenant le même cadre technique que précédemment (Openframeworks et Xcode), la distance entre l’image et sa référence n’est plus physique (recto-verso d’une même page) mais temporelle. Une latence est instaurée entre l’apparition des captures écran et du texte mentionnant leur origine.

Home

Christian Mamoun Sarges est étudiant de l’École des Arts Décoratifs de Paris en photographie et vidéo. Son objectif pendant le workshop était de réaliser un portfolio d’une série intitulée Home. Il adopte le support iPad et le logiciel de création iBooks Author afin d’être autonome sur cette réalisation. Le format numérique lui permet de compléter la série elle-même par d’autres documents tels que des photographies des expositions, une interview et des vidéos. Comme pour Translations, il s’agit ici de donner une forme à un ensemble d’images préexistantes encore non réunies sous quelque format.

Les réalisations du workshop relevaient chacune d’enjeux très différents : de l’album jeunesse au catalogue-portfolio. Les remédiatisations (du papier vers l’écran ou de l’écran vers le papier) nous ont amenés à pointer les continuités et les différences d’un support à l’autre, à imaginer des solutions pour adapter des jeux matériels en jeux temporels (par exemple pour la distance entre l’image et sa référence dans Vis-à-vis) ou à embrasser les possibilités permises par le support (succession aléatoire des images pour Histoires pointues). La diversité des enjeux nous a permis d’aborder une diversité des outils et environnements de création de ces objets interrogeant le qualificatif de livre numérique.

Un espace de conception pour les livres numériques : précisions et discussion

La question des normes et des standards

Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), la norme7 est une

règle, loi dans un domaine artistique, scientifique, technique ; conditions que doit respecter une réalisation ; prescription qu’il convient de suivre dans l’étude d’une science, la pratique d’une activité, d’un art8.

Au contraire, le standard se définit comme le « modèle de référence, norme adoptée par l’usage, par un groupe de personnes ». La norme a donc un aspect contraignant, alors que le standard est une norme d’usage, moins contraignant.

Dans le cas des technologies, les normes sont issues des problématiques de production propres à un milieu technique ou technologique donné, et évoluent avec lui. Les standards du livre numérique sont définis par l’International Digital Publishing Forum (IDPF). Ils ne constituent pas une norme, mais un standard : une série de recommandations, développées en concertation avec différents acteurs de l’édition numérique, pour le développement des dispositifs de lecture et la production de livres numériques. L’EPUB repose sur les technologies web, renouant avec la tradition de la littérature hypertexte. Ces normes et standards influent grandement sur l’ouverture des œuvres. Ainsi les normes dites « propriétaires » tendent à produire un fichier non interprétable une fois sorti d’un milieu technique très spécifique. C’est le cas des applications Apple, souvent réservées à un format d’appareil et une version du système d’exploitation. Au contraire, les standards de l’EPUB donnent naissance à des documents-objets aux interprétations variables — malgré l’intention initiale qui a motivé la définition des standards du web.

Il ne s’agit pas ici de condamner les normes propriétaires face au « copyleft » et au logiciel libre, mais plutôt de souligner comment les choix technologiques déterminent des marges d’action spécifiques, quelle que soit l’intention du concepteur. Mais la question de l’ouverture de la forme de l’édition tend à polariser la résilience des standards et spécifications publiques, ouvertes, dévoilées et celles qui sont au contraire cachées pour préserver la mainmise d’un acteur sur un marché. Les œuvres basées sur des normes ouvertes pourront être interprétées, performées, par des appareils et des entités plus diverses.

Un autre aspect de cette question est la capacité d’accès aux « sources » d’un livre numérique : l’EPUB, et les normes ouvertes en général, permettent de décortiquer un livre, de copier son contenu, tandis que cette capacité sera restreinte, voire impossible dans une application. C’est toute la question de l’encodage, des sur-couches appliquées à l’information et des pratiques et relations que cela nous permet d’entretenir avec des objets au quotidien.

Outre les normes touchant à la production des livres numériques, il nous faut également rappeler que l’expérience de lecture du livre numérique dépend du livre électronique, c’est-à-dire un ensemble matériel (type d’écran, capacité de calcul) et logiciel (système d’exploitation, logiciel d’interprétation du livre numérique). Ici encore, l’économie des acteurs du secteur de l’édition influent sur l’ouverture des livres numériques. Ainsi, la liseuse Kindle d’Amazon ne reconnaît pas les normes ouvertes, bien qu’Amazon permette la conversion vers ce format. Les générations de liseuses implémentent des standards différents, interprétant le contenu d’une manière qui leur est propre.

Enfin, les capacités d’affichage et de traitement des livres électroniques tendent à favoriser différents types de livres numériques.

Discussion : vers la notion d’édition numérique

Nous avons montré dans cet article que les « livres numériques » formaient une famille d’objets, tout en identifiant des propriétés qui nous semblent distinctives de ce qui, dans les œuvres numériques, font livre. Une question, que nous n’avons qu’évoquée, se pose cependant : qui, quelle entité, quelle communauté, nomme le livre numérique comme tel ? Si cette prérogative semble appartenir aux éditeurs, les fournisseurs de supports et de technologies semblent également avoir une grande importance, puisque c’est eux qui définissent les modalités d’accès à toutes les couches du livre : contenu, encodage, normes, affichage… Le positionnement de notre corpus sur l’espace de conception montre comment ces objets occupent une zone, plutôt qu’un point. En filigrane, c’est la question de la catégorisation de ces objets qui émerge. « Livre » est-il un terme pertinent pour décrire le corpus des éditions de la littérature électronique ?

Ainsi, des jeux vidéos comme Journey9 et Limbo10, dénués quasi complètement d’un aspect textuel, pourraient pourtant entrer dans notre espace de conception. Biophilia, un album interactif de Björk, brouille les frontières encore davantage, en mêlant toutes sortes de formats (vidéos, sonores, textuels…), à un objet qui, dans sa forme tangible était bien identifié : l’album de musique.

Ce sont d’ailleurs des exemples qui montrent comment l’espace de conception proposé peut être étendu et utilisé tant pour l’analyse que pour la conception : quels sont ses extrêmes ? Qu’est-ce qui le remet en question ? Qu’est-ce qui, au contraire, deviendrait un point particulier de cet espace ? Comment l’articulation d’exemples collectés, ordinairement organisés selon un principe de planche de tendances (mood board), peut influencer les processus de conception ?

Conclusion

Dans cet article, nous avons identifié un corpus de livres diffusés sous des formes et formats multiples sur une période allant de 1987 à 2015. Les propriétés identifiées (dynamique, linéarité, ouverture, fermeture, portabilité) et articulées visent à la fois une compréhension de formes typiques ou atypiques d’éditions numériques, mais aussi à appuyer des processus de conception, notamment en permettant d’identifier le positionnement des technologies lors du choix des concepteurs. Il définit également le livre numérique par l’acte d’encapsulation, donc d’éditorialisation. Nous avons confronté ces théories aux réalisations effectuées lors du workshop mené à l’École des Arts Décoratifs de Paris en juillet 2014, dans une démarche de recherche par la pratique. Enfin, nous avons précisé et discuté le modèle proposé. En effet, définir le livre numérique par la (trans)portabilité du document/objet, met à mal ce terme. Il nous semble que définir le livre numérique requiert de centrer la question autour de la notion d’édition. Si le modèle présenté ici a bien entendu ses limites, les recherches futures devraient étendre le corpus analysé, tout en continuant d’éprouver sa résistance à l’usage dans le domaine de la conception.