J’ai visionné Sud lorsque j’étais moi-même sur la route transcanadienne, parcourant le Canada d’Est en Ouest. Le mouvement vers l’avant, les routes de bitume défilant sous mes yeux ne m’étaient toutefois pas suffisants, il me fallait partager mon expérience avec quelqu’un d’autre, avec une autre femme qui était passée par là, qui avait tout laissé derrière le temps de quelques mois pour s’abandonner au paysage qui défile, aux longs travellings qu’inspire le paysage américain. Il me fallait partager l’engouement et la beauté, mais aussi la fatigue et la peine, la déception qu’occasionne parfois le rythme qui est celui de la route avec une sœur. Je me suis donc résolue à appuyer sur « play ».

Fondu au noir, le chant apaisant des cigales et des oiseaux célébrant le calme aride du Sud des États-Unis, s’efface sous le bruit des moteurs, symbole sonore de l’Amérique. Sur l’écran, un homme afro-américain coupe la pelouse de la « Greater First Baptist Church ». Cut. Un jeune homme dont la position et les gestes dénotent l’attente, est assis sur un vieux porche délabré. Cut. Deux hommes habillés tels des prisonniers effectuent des travaux publics dans des plates-bandes en bord de route. Cut. Une femme aux gestes las, déjà tant de fois répétés, trie des feuilles de laitue, séparant le bon grain de l’ivraie. Cut. Un train en marche file vers sa prochaine destination alors qu’un homme marche vers moi qui suis de l’autre côté de l’écran, en direction du hors-champ. Cut. Travelling de maisons délabrées entre-coupé par le passage fréquent d’automobiles. Cut.

Tous ces plans sont muets. Rien n’y est dit, mais les images parlent et attirent mon attention sur deux motifs récurrents qui structurent le documentaire : de un, les plans sont tous filmés en bord de route ; de deux, tous les visages, tous les corps évoluant à l’écran appartiennent à des membres de la communauté afro-américaine. La cinéaste n’annonce ni le sujet ni les principaux thèmes de son film par la médiation de sa voix. Elle en suggère toutefois la teneur grâce au pouvoir de répétition, d’association, de l’image, grâce à son pouvoir de suggestion. Plutôt que de nous offrir un film au schéma narratif chronologique et donc classique, Akerman nous suggère des « […] [situations] purement [optiques] et [sonores] [qui éveillent] une fonction de voyance, à la fois fantasme et constat, critique et compassion […] » (Deleuze 1985, 30). Au fil des images, sans qu’un mot ne soit proféré pour me donner la puce à l’oreille, je comprends qu’Akerman me convie au visionnement d’un documentaire à la « road movie » portant sur les enjeux raciaux.

Avec les moyens rudimentaires qui sont les miens, j’essaie de faire comme elle, j’essaie de filmer les plaines et les forêts de pins qui se répètent puis passent devant mes yeux jusqu’à disparaître, jusqu’à ne laisser aucune trace de leur passage dans ma rétine. Comme Akerman, ces images, je veux les préserver, faire d’elles une entité qui soit mienne. J’ai déjà ma caméra argentique pour arrêter l’image, mais les clichés qu’elle immortalise ne sont pas suffisants, ils n’enregistrent pas l’essentiel du moment : le temps qui passe, qui fait de l’image un mouvement, un événement. Faute de caméra-vidéo, je m’empare de mon modique téléphone pour capturer ce qui flotte dans l’air du temps : la forêt boréale, la forêt tempérée, les plaines, les routes en lacets, les sommets des Rocheuses, l’humilité qui s’empare de l’humain devant le spectacle de la nature, mais l’angoisse latente qui me saisit devant le smog des feux de forêt californiens qui brouille le paysage de l’Alberta à la Colombie-Britannique. Tout ça, en continuant de songer au film.

Sud, c’est d’abord une méditation sur le Sud des États-Unis, sur le racisme systémique qui y sévit, c’est aussi un clin d’œil à Baldwin et à Faulkner, un road trip documentary au cours duquel Akerman sillonne le territoire américain à bord d’une voiture de laquelle elle filme la route. Mais Sud, c’est surtout l’histoire de James Byrd Jr., citoyen de Jasper, au Texas, qui fut assassiné de façon inhumaine par un groupe de trois suprémacistes blancs. C’est d’ailleurs ce tragique évènement qui décide Akerman à mettre le cap sur cette petite ville perdue du Sud des États-Unis.

Dès le septième plan, le montage alterne entre entrevues, travellings et plans fixes. L’alternance entre les trois types d’images crée un récit non-chronologique qui raconte à la fois la tragédie de Jasper et celle du peuple afro-américain. Cette construction, à l’image des films d’Antonioni,

nous [force] à lire dans l’image autant de symptômes, c’est-à-dire à traiter l’image optique et sonore comme quelque chose de lisible aussi. Non seulement l’optique et le sonore, mais le présent et le passé, l’ici et l’ailleurs constituent des éléments et des rapports intérieurs qui doivent être déchiffrés, et ne peuvent être compris que dans une progression analogue à celle d’une lecture […]. (Deleuze 1985, 36)

Moi, je tente de lire ce qu’affiche le carreau de ma fenêtre où je vois défiler Kingston, Wawa, Sault-Sainte-Marie, Thunder Bay, Winnipeg, Moose Jaw, Canmore, Salmon Arm, Lytton, Lillooet puis j’écris dans mon carnet :

Partie rejoindre le centre des choses. La route. Les chemins en lacets. D’Est en Ouest, la rumeur. Ce que la distance ne saurait éloigner. Tenter de me perdre, mais me retrouver. Toujours ailleurs. Jamais là où je pose les pieds. Il s’agit d’un état d’absence. Parfois de complète apathie. Être devant la beauté et la sentir m’échapper, comme si elle s’adressait à un.e autre. Trouver la banalité là où il y a potentiel d’émerveillement, mais courir (fuir), malgré tout. Chercher l’étonnement.

Ce qui frappe l’œil, sur la route canadienne comme dans Sud, ce n’est pas d’abord la beauté, le grandiose des grands espaces, l’image du rêve américain, mais plutôt son envers : l’échec, la ruine, la pauvreté, la violence des blancs, l’accumulation de son poids, les blessures ouvertes qu’elle a léguées à plusieurs communautés.

Ce qui me percute (et me perturbe, cela va sans dire), ce ne sont pas les forêts d’épinettes, la vaste étendue du territoire ontarien et de ses grands lacs, les plaines à n’en plus finir du Manitoba et de la Saskatchewan, les hauts sommets enneigés de l’Alberta, la luxuriante végétation de la côte Ouest ou encore la mer à perpétuité, non. Ce que je vois, c’est ce qui tache. C’est ce qu’on tente de cacher en vain.

Ce que j’observe sur la route, ce sont les inégalités grandissantes, les seringues qui jonchent le sol à Vancouver, les regroupements de tentes installées au bord des routes des grandes villes canadiennes, c’est aussi le racisme systémique envers les autochtones, la toute-puissance du colonisateur blanc qui profite et jouit de ses acquis : son pouvoir d’achat, son gros 4x4, son immense demeure chauffée au mazout, ses multiples véhicules motorisés : voiture, bateau, ski-doo, sea-doo, moto, tondeuse, tracteur, véhicule tout terrain.

Les extrêmes, on le sait, sont le parti de l’Amérique. Elle offre tout et son envers: l’extrême richesse et l’extrême pauvreté, le puritanisme et l’hypersexualisation, les plus grandes écoles offrant savoir et honneurs à une élite argentée et leur scandaleuse inaccessibilité aux étudiants issus de modestes milieux, etc. Ce lieu commun, les bords de route le confirment : sur la route, je croise de jeunes autochtones travaillant à la station-service de la réserve pour un salaire dérisoire, comme leurs clients, souvent de virils-hommes-blancs-cis-au-porte-feuille-bien-garni qui viennent faire le plein de leur nouveau 4x4 pour économiser quelques dollars. Je croise de jeunes citadins sillonnant les rues de Calgary en Jaguar et les pauvres junkies mendiant au coin des rues pour trouver de quoi payer leur came.

Comme Akerman, à partir d’un certain moment au cours du voyage, je ne vois plus que l’écart entre la situation des individus qui vivent en bord de route (les sans-abris, les jeunes qui « font du pouce ») et ceux qui vivent plus loin, dans les villes et les campagnes, individus que j’observe de près, car c’est dans leur demeure que je m’installe en échange de quelques heures de travail et de la préparation des repas.

Là, dans ces grandes maisons de la côte Ouest, je retrouve, en même tant qu’un foyer et un lit douillet où dormir le soir venu, le souffle lancinant de l’ennui, résidu de la Covid-19 qui m’oblige de rester enfermée dans ces vastes maisons tout au long de mon séjour.

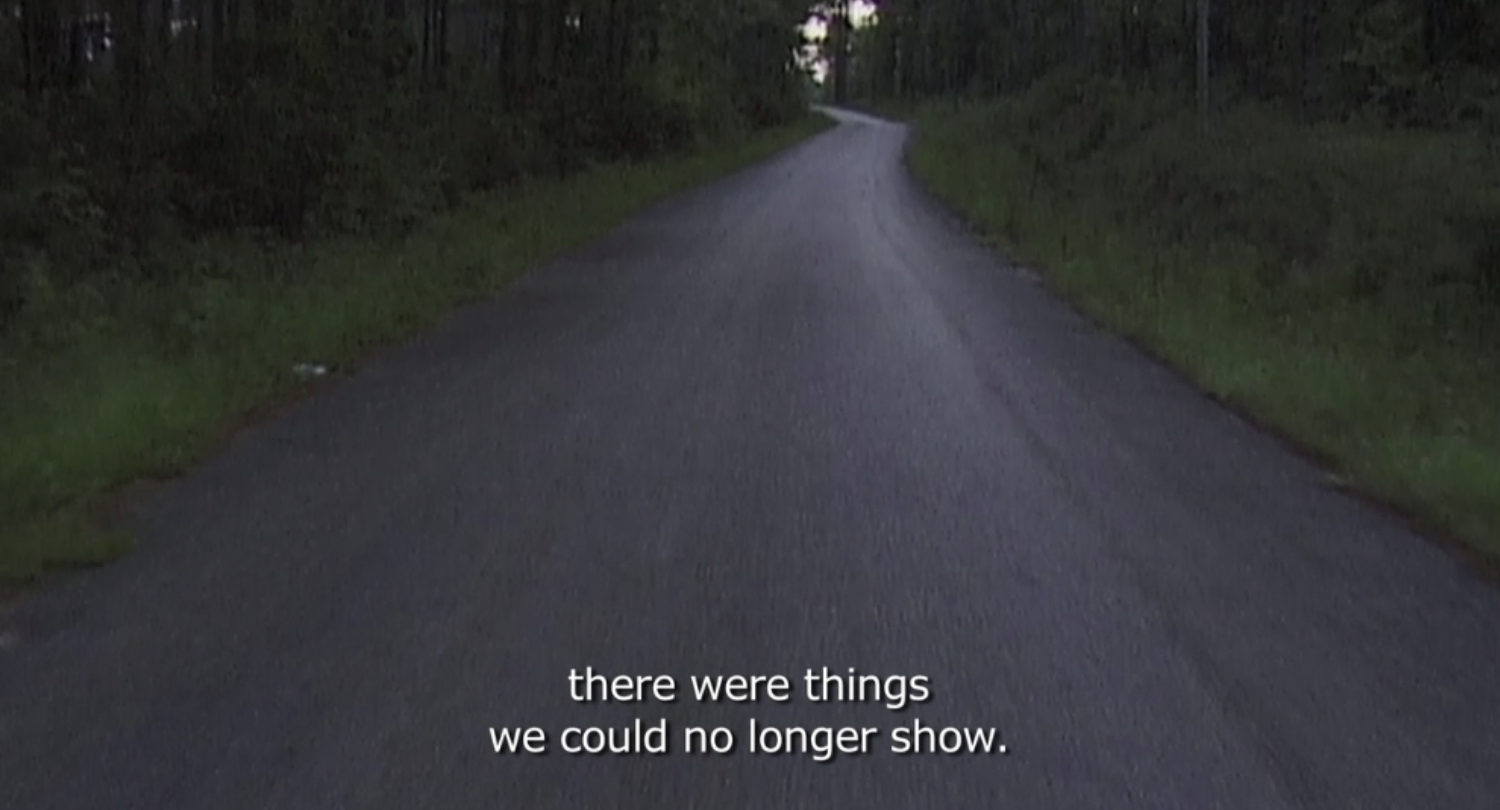

Je reprends la route à bord de mon GMC safari pour offrir une dernière chance au paysage de m’émerveiller malgré tout ce qu’il cache. Je m’efforce alors, comme Akerman, de ne pas dissocier l’image esthétique de celle qui représente le malheur, de les considérer comme liées, voire complémentaires. Je capte alors de longs plans de routes et de paysages, j’essaie de faire « apparaître un autre type d’image, une image optique-sonore pure, l’image entière et sans métaphore, qui fait surgir la chose en elle-même, littéralement, dans son excès d’horreur ou de beauté, dans son caractère radical ou injustifiable, car elle n’a plus à être « justifiée », en bien ou en mal […] » (Deleuze 1985, 32). J’apprends des images-temps de la réalisatrice belge, je pense à ses longs plans fixes d’arbres qui figurent, dans leur immobilité et leur persistance, le corps ballant des pendus qui y furent déjà accrochés, au long travelling de la fin qui parcoure pendant sept minutes une route de campagne, celle où James Byrd Jr. fut traîné jusqu’à ce que mort s’en suive.

Étrangement, ce sont ces images « vides » où l’on ne voit qu’un arbre au milieu d’un champ de coton ou bien les lacets sinueux d’une route qui sont les plus fortes, les plus violentes. C’est la mémoire du récit, celui de l’esclavagisme, celui du meurtre de James Byrd Jr., combinée à l’apparente neutralité des lieux qui suscite l’inconfort, le dégoût du spectateur. Savoir que le pire a eu lieu et que rien n’en subsiste. Savoir que l’injustice a sombré dans le silence et l’oubli pour mieux servir ceux qui la perpétuent. Savoir surtout que ceux qui se souviennent et jamais n’oublieront n’ont plus accès à la banalité d’une route ou à la beauté d’un arbre, mais que leur regard sera toujours saturé par la violence et le sang. Violence que jamais ne verra le voyageur qui passe par là.

Je pense à ces plans qui font de Sud un lieu de mémoire (Liénard 2006, 131‑32), qui « laisse le temps à la mémoire de franchir les espaces ou, selon la formule proustienne, d’éprouver la résistance et la rumeur des distances traversées. » (Liénard 2006, 135) Ce rapport entre le présent et le passé est obtenu, non seulement grâce à la longueur des plans, mais à l’alternance des plans fixes, des plans-séquences et des entrevues. Le montage de ces plans, sans logique chronologique, permet au lecteur-spectateur d’y mettre du sien, d’imaginer ce qui fut, ce qui introduit une part de fiction dans le documentaire. Akerman déclarait justement, à propos de ses oeuvres documentaires : « Après le documentaire tourné et monté, s’il n’ouvre pas une brèche dans l’imaginaire, s’il ne s’y glisse pas de la fiction, alors pour moi, ce n’est pas un documentaire. » (2004, 98) C’est ce pouvoir signifiant de l’image, qui peut être lue, plus qu’observée ou vue, et qui suggère plutôt qu’elle n’affirme implicitement, que je tente de penser.

En filmant, en écrivant, j’adopte ce qu’Akerman nomme sa « stratégie de voyage », ce qui consiste à filmer de l’intérieur de la voiture pour « [mettre] en scène le côté subjectif et fugitif du point de vue. » (Liénard 2006. p. 131-132) Ce caractère fugitif de la route m’est rapidement apparu comme l’un de ses principaux drames : voir toutes ces injustices, vouloir intervenir, mais savoir que je ne suis que de passage, que je ne reviendrai peut-être jamais en ces lieux, observer aussi la beauté fugitive et fragile des lieux qui nous échappe malgré nos tentatives d’en capturer l’image.

Dans mon carnet, j’écris :

Ici, c’est samedi comme ailleurs

mais ce jour ne se distingue plus

d’hier ni de demain

Ce jour est à l’image d’une

dictature sanitaire

Ici comme ailleurs

le temps sort de ses gonds

et samedi ne veut plus rien dire

Il ne me reste plus

Que des pans de murs à fixer

Ma révolution de pacotille : ne rien faire

Rouler, faire défiler le paysage

long travelling de beauté en misère

Ces mêmes mouvements, jour après jour

pour que le temps dure

cesse sa marche funeste vers la fin de nous.