Mais les femmes — peu commodes — ne se raccommodent peut-être pas si facilement que cela, car elles finissent par savoir que le « féminisme » des hommes est l’envers de leur misogynie, qu’ils ne les élèvent, elles, que pour mieux les rabaisser. Et quand elles cesseront d’être leurs complices, elles ne pourront que refuser de leur servir de parapluie, de parafoudre ou de paratonnerre, et a fortiori de fiacre. – Sarah Kofman (1982, 20)

Introduction

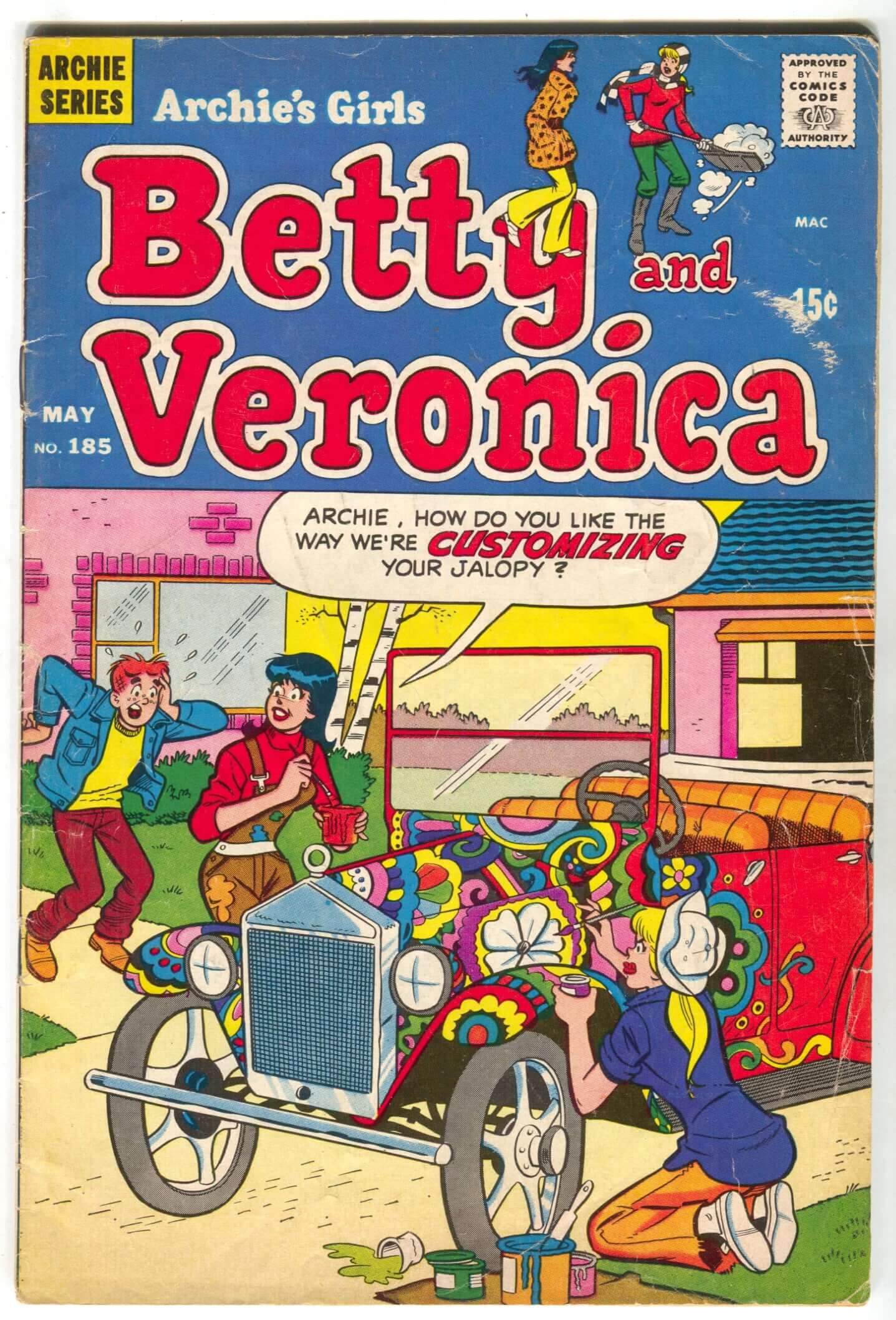

Commençons ce parcours par un souvenir, le souvenir d’une scène que j’ai lue il y a très longtemps, dans une bande dessinée de Archie. Betty est assise dans un diner, elle boit un milkshake, et écoute incognito une conversation entre Jughead et Reggie, au cours de laquelle celui-ci raconte à celui-là une nouvelle rencontre qu’il a récemment faite, la décrivant dans toutes ses qualités inappréciables : elle allume sa cigarette, dit-il, elle l’avertit même quand il doit mettre sa ceinture ! Plus tard, Jughead devant filer, Betty se tourne vers Reggie resté seul et s’exclame : « dis donc, elle a l’air sacrément bien ta nouvelle copine ! », pour s’entendre répondre par un Reggie étonné : « ma copine ? Mais non, je parlais de ma nouvelle voiture ! ». Vingt ans plus tard, au moment d’écrire cet article, c’est cette blague qui me revient spontanément, une blague que je réinvente peut-être, ma mémoire altérant l’anecdote. Cette appropriation par mes souvenirs de la planche de Archie n’est pas plus mal : elle souligne, dans ce qu’il me reste de la scène et dans toute la naturalité anecdotique qu’elle a acquise pour moi quand j’étais petite, justement le lieu commun qui m’intéresse ; celui-là qui sera, j’y reviens, repris et dévoyé dans l’œuvre de Virginie Despentes.

Il faut bien le dire : à tout prendre, ce passage de Archie n’est pas très drôle. Pourquoi s’est-il imprimé dans mes souvenirs jusqu’à être la seule blague que j’aie gardée d’une bande-dessinée que j’ai, pourtant, lue rituellement ? C’est que cette comparaison m’est apparue, sur le coup et par la suite, comme l’énoncé d’une grande évidence : elle venait mettre le doigt avec humour sur un nœud logique qui, faut-il croire, déjà enfant me paraissait sans doute aller de soi : celui qui lie, très naturellement, les femmes et les voitures – et qui, de façon à la fois paradoxale et conséquente, a longtemps exclu les femmes comme conductrices de ces voitures auxquelles elles se confondent. J’aurais pu tout aussi bien prendre un exemple plus élevé : dans sa courte pièce radiophonique Le salon de l’automobile (1953), Eugène Ionesco met en scène, par l’absurde, un homme venu acheter deux automobiles, un mâle et une femelle « pour avoir le couple » (Ionesco 1953, 154), qui repart finalement avec la demoiselle qui travaille à la boutique, décrite comme une « jeune voiture blonde » qui « a de jolis pneus […] de bons coussins […] de très belles jambes [et] une carrosserie toute neuve » (Ionesco 1953, 157) ; le jeune homme décidant qu’il fera, finalement, lui-même l’auto-mâle du couple. Cette association, entre les femmes et les voitures, je l’ai, c’est vrai, moi-même utilisée régulièrement pour la détourner, lui redonner quelque chose de sa violence. Depuis des années, je demande ainsi du tac au tac, avec toute l’ironie que j’y peux mettre, quand j’entends un homme déclarer, se croyant bien inspiré, qu’il « aime les femmes », s’il aime, aussi, les belles voitures. Quelle ne fut pas alors ma surprise lorsque je l’ai retrouvée, « ma » blague, plusieurs années plus tard mais dans un livre qui précédait ma naissance : Les Parleuses, un entretien entre Marguerite Duras et Xavière Gauthier, paru en 1974. Au cours de la discussion, celle-là lance à celle-ci : « Vous voyez des gens qui sont pour la libération de la femme, des gauchistes, anarchistes, enfin…, qui vous disent : ‟j’aime les femmes, j’adore les femmes !” Et je dis “Et les bagnoles ?” ». Évidemment, Duras critique par là un certain rapport au féminisme en posant le ridicule d’une affirmation presque évidente, celle sur laquelle se fonde d’ailleurs la blague de Archie, un « j’aime les femmes » qui n’est pas tant révolutionnaire que fétichiste, plus misogyne que féministe, et qui consisterait à parler d’elles de façon à les faire surgir comme objet d’amour pour les nier comme sujet, les « élever [pour] mieux les rabaisser ». C’est ce que suggère, dans Le respect des femmes, Sarah Kofman citée ici en exergue : les femmes deviennent là ce qu’on adore et qu’on tient à distance (en respect) tout à la fois. Dans ce « j’aime les femmes et les belles bagnoles », Duras met ainsi de l’avant cette portée double du « j’aime », lorsqu’il se fait signe d’une paradoxale adulation et dégradation de l’objet aimé1. Elle pointe aussi, à partir d’une métaphore machinique et routière, et comme le faisait à sa façon Archie, que cette association entre les femmes et les voitures est une évidence conceptuelle : c’est directement grâce à cette évidence que la blague, dans l’un et dans l’autre des cas, peut prendre forme – les femmes et les bagnoles sont éléments d’amour que l’on pourrait confondre.

Les femmes et les bagnoles

Femme-automobile, automobile-femme, où commence l’une, où finit l’autre ? - Gilles Néret et Hervé Poulain, (1989, 59)

Are you excited about buying an electric vehicule, but worried that it could leave you… Unsatisfied ? Then, you could be one of many americans concerned about Premature Electrification - Publicité de Ram Trucks, février 2023

L’association entre femme et bagnole vient de loin , vient, en réalité, des origines de l’automobile. Il n’y a qu’à penser au nom du tout premier modèle en France, « L’obéissante », lancé par Amédée Bollée en 1873, qui pointe déjà dans cette direction2 (Nérêt et Poulain 1989, 7). L’association précède aussi la voiture en tant que telle : elle est héritière d’un rapport entre la femme et la machine (en tant qu’objet, principalement), d’une part, et de celui entre celle-là et l’espace public, de l’autre : substitution et exclusion. Pour caricaturer un male gaze radical (mais peut-être pas tant que ça) si la femme peut se confondre avec une voiture, c’est bien qu’elles sont toutes les deux objet relativement précieux, dont on n’a généralement qu’un exemplaire à la fois (sauf d’être bien riche). Mais ce que cette association genrée vient pointer, ce n’est pas seulement « l’objectification » générale de la femme qui en découle, c’est aussi la sexualisation spécifique dont se charge l’automobile (femme et auto ici se confondraient comme « objets sexuels »). En ce sens, dans ses fameuses Mythologies, Barthes décrit la nouvelle DS (qu’il écrit régulièrement « déesse ») de Citroën en analysant le déplacement dans ce qui caractérisait, dit-il, précédemment le discours sur les automobiles. Si les voitures étaient autrefois magnifiées comme des objets presque magiques, explique Barthes, comme de « nouveau[x] Nautilus » (Barthes 1957, 141), la DS est quant à elle un objet lisse : « on s’intéresse moins en elle à la substance qu’à ses joints » (Barthes 1957, 141). En s’arrimant à un registre du féminin, le texte opère alors une rapide évolution qui, originant d’une description magique de la déesse, dégringole vers une description de plus en plus corporelle de cette dernière, qui la réintègre finalement au foyer. Et alors que la voiture « superlative tenait plutôt du bestiaire de la puissance ; elle devient ici à la fois plus spirituelle et plus objective, […] la voici plus ménagère » (Barthes 1957, 142). Enfin, la description le mène à l’opposé de ce qui était décrit d’entrée de jeu, et dans une forme de pente fatale qui se fait pourtant naturelle pour le lecteur, il souligne finalement l’attrait charnel de l’objet :

Dans les halls d’exposition, la voiture témoin est visitée avec une application intense, amoureuse : c’est la grande phase tactile de la découverte, le moment où le merveilleux visuel va subir l’assaut raisonnant du toucher (car le toucher est le plus démystificateur de tous les sens, au contraire de la vue, qui est le plus magique) : les tôles, les joints sont touchés, les rembourrages palpés, les sièges essayés, les portes caressées, les coussins pelotés ; devant le volant, on mime la conduite avec tout le corps. L’objet est ici totalement prostitué, approprié : partie du ciel de Metropolis, la Déesse est en un quart d’heure médiatisée, accomplissant dans cet exorcisme, le mouvement même de la promotion petite-bourgeoise. (Barthes 1957, 142)

De « parfaitement magique », spirituelle, comparée d’entrée de jeu à une « grand[e] cathédral[e] gothique[e] » (Barthes 1957, 140) ce court texte « humanise » l’objet, le rend organique : « on passe visiblement d’une alchimie de la vitesse à une gourmandise de la conduite » (Barthes 1957, 142) (je souligne la sensualité qui remplace l’abstraction scientifico-magique). Il finira, ultimement, par prostituer la déesse à force d’y ajouter de la chair.

C’est, comme dans la plupart de ses mythologies, une critique de la bourgeoisie que Barthes esquisse, et plus précisément ici de la sexualité bourgeoise. Une critique qui se fait par le truchement de l’analyse du discours entourant l’automobile, elle qui est finalement, comme ses coussins qui sont « pelotés », appropriée, violée : elle qui se fait finalement femme « publique ». Ce que je veux dire, c’est que pour décrire la désacralisation et la charnalisation de la voiture, Barthes semble devoir passer finalement par celle, déjà consacrée, du corps féminin lorsqu’il est prostitué . Le point stable de la comparaison, celui à partir duquel la mythologie est comprise est finalement un certain rapport au corps des femmes (l’un précède l’autre, l’autre est calqué sur l’un).

Cette singulière sexualisation et genrification au féminin de la voiture était déjà présente, avant l’arrivée de la DS, comme en fait déjà foi l’obéissante originale. En 1934, par exemple, alors que le marché voulait s’ouvrir à une consommation plus large en s’ajoutant un public féminin, Citroën décide de publiciser ses modèles « pour femme » non pas en les masculinisant, pour plaire de façon hétérosexuelle (comme la voiture était féminisée pour plaire aux hommes), mais en jouant cette fois sur la portée identificatoire du féminin. Dans une optique toujours clairement hétérosexuelle pourtant, la voiture se fait alors non plus une partenaire, mais cette fois un objet de substition du soi :

Qui ne voit que la femme élégante et l’auto du jour se ressemblent ? Qui ne sait qu’elles ont suivi la même évolution esthétique, ensemble affiné, épuré leur ligne, et que ces concours d’élégance, où femme et voiture passent devant un jury soucieux d’évaluer l’harmonie de leur accord, consacrent un long effort d’accommodation qui a peu à peu modelé la femme et l’auto l’une sur l’autre, l’une pour l’autre ?… (Tel que cité dans Blum (2003), 69, je souligne)

Femmes et voitures, et même lorsqu’il s’agit d’attirer les femmes, sont alors pareillement sexualisées aux yeux des hommes en tant que jury qui les regarde passer. Ici, si la femme devrait vouloir une voiture, ce n’est donc pas parce qu’elle la posséderait, comme on la vend à l’homme, mais plutôt que l’une et l’autre se substituent sous le regard hétérosexuel masculin. Si cela semble contradictoire (la voiture ne devrait-elle pas être toujours un objet « attirant » et partant, dans une logique hétérosexuelle, correspondre au sexe opposé? La voiture n’est-elle pas facile à rendre « virile » ?), ça ne l’est pas tant que cela, si on y pense en termes plus psychanalytique : la voiture devient alors simplement (comme le serait « la » femme), un représentant phallique; à la fois symbole de la virilité et tout à la fois du manque à combler. En ce sens, et pour démêler ces rapports attirance et identification, un bref détour par Jacques Lacan permet de réfléchir plus avant cette étrange substitution entre l’idée (toute sensuelle) de la femme et la voiture. Dans la conférence « La troisième » le psychanalyste étaie à son tour cette forme « d’évidence » sexuelle qui les associerait. L’une et l’autre, explique-t-il, sont bel et bien substituables, mais ne le sont qu’en tant que représentants du phallus comme manque.

il est bien certain qu’on a une automobile comme une fausse femme. On tient absolument à ce que ce soit un phallus, mais ça n’a de rapport avec le phallus que du fait que c’est le phallus qui nous empêche d’avoir un rapport avec quelque chose qui serait notre répondant sexuel, et qui est notre répondant parasexué. C’est notre répondant parasexué, et chacun sait que le « para », ça consiste à ce que chacun reste de son côté, que chacun reste à côté de l’autre. (Lacan 2011, 32)

Là où se rejoignent femme et voiture tiendrait alors d’une part, en suivant Lacan dans sa distinction entre l’ « être » et l’ « avoir » du phallus. Et les différentes publicités, l’imaginaire véhiculé par l’histoire de la voiture, semble en effet aller en ce sens. Le désir de la voiture devient alors substituable à celui d’une mascarade féminine, mascarade qui irait créer une « fausse femme » ; celle-là qui peut être ensuite symbolisée et fétichisée phalliquement au même titre qu’une voiture. Il faut alors bien comprendre Lacan, ici : ce n’est pas la femme, en tant que telle (rappelons d’ailleurs qu’elle n’existe pas dans la logique lacanienne), qui est érotisée comme une voiture, mais bien l’un et l’autre qui deviennent des substituts phalliques.

C’est encore dans ce sens sexuel de la voiture comme phallus que va Jean Baudrillard, dans Le système des objets, sans s’appuyer toutefois directement sur la signification lacanienne :

Pensons à la valeur érotique de la voiture ou de la vitesse : par la levée des tabous sociaux en même temps que de la responsabilité immédiate, la mobilité automobile dénoue tout un système de résistances envers soi et envers les autres : tonus, brio, engouement, audace, tout cela est dû à la gratuité de la situation automobile – d’autre part elle favorise la relation par intercession d’une projection narcissique double dans le même objet phallique (la voiture) ou dans la même fonction phallique objectivée (la vitesse). L’érotisme de la voiture n’est donc pas celui d’une approche sexuelle active, mais celle, passive, d’une séduction narcissique dans le même objet. La valeur érotique joue ici le rôle que joue l’image (réelle ou psychique) dans la masturbation. À ce titre, il est faux de voir dans la voiture un objet-femme. Si toute la publicité en parle comme telle : « souple, racée, confortable, pratique, obéissante, ardente etc. », cela ressortit à la féminisation généralisée des objets dans le monde publicitaire… Mais au fond, comme tout objet fonctionnel mécanique, la voiture est d’abord, – et par tous, hommes, femmes, enfants, vécue comme un phallus. (Baudrillard 1968, 35)

Ici, Baudrillard déplace le « sens-commun » qui ferait de l’imaginaire féminin de la voiture une mise en valeur de la « femme-objet », que j’avais soulevé plus tôt, pour insister plutôt sur la fonction masturbatoire des voitures : elles sont représentant phallique.

La très récente publicité de Ram Trucks citée en exergue (mise en ondes pour le Superbowl 2023) va pleinement dans ce sens : lorsque la voiture semble être virilisée, elle est en fait « phallicisée » comme l’est une femme (et comme l’est une voiture-pensée-comme-femme). En effet, la publicisé, humoristique, veut « rassurer » les hommes face à la voiture électrique de la marque RAM, en se moquant du côté trop féminin de la voiture électrique, et en rassurant les acheteurs sur la virilité de la voiture électrique RAM. La blague, sous forme de métaphore filée, compare directement la puissance de la voiture avec celle de l’érection masculine : les voitures précédentes auraient été coupable, par exemple, d’« électrification précoce ». Elle met en scène des couples dans lesquels les femmes se plaignent du peu « d’endurance » de leur voiture électrique, en laissant suffisament de flou dans leur discours pour que le spectateur comprenne sans aucun doute l’allusion sexuelle : « I’m adventurous, explique l’une d’elle, I like to go… all the way. I don’t want to question if we’re even gonna make it ! It’s a concern. » ou : « Having to stop everytime we get really excited… that wouldn’t work for me. Stop ! Start ! Stop ! Start ! » Ainsi, la publicité joue sur tous les stéréotypes : elle ridiculise les voitures électriques pour leur manque de virilité, tout en rassurant les hommes conducteurs de camion sur leur capacité érectile, et leur possibilité nouvelle de garder leur « gros phallus », de continuer à « durer longtemps », en conduisant le Ram truck, malgré son électrification (laquelle serait féminisante). Toutefois, si on pense l’extrait de Baudrillard avec celui Lacan, la voiture ici n’est pas tant virile que « vécue comme phallus », elle est intrinsèquement liée avec le fait qu’elle est aussi vécue comme femme : la voiture est vue comme une femme justement parce qu’elle est vécue comme représentant du phallus. En ce sens, la masturbation rejoint là où, dans la citation précédente, Lacan insistait non pas tant sur l’équivalence entre le phallus et la voiture (qu’il balaie plutôt comme une évidence presque ennuyeuse), que sur leur équivalence seulement sous le signe du manque : c’est le « non-rapport sexuel » qui structure l’hétérosexualité (le fameux « Il n’y a pas de rapport sexuel » lacanien) que l’association femme/voiture vient isoler : « ça n’a de rapport avec le phallus que du fait que c’est le phallus qui nous empêche d’avoir un rapport avec quelque chose […] chacun reste de son côté ». C’est, enfin, dans un sens similaire que peut être comprise, à son tour, la réplique de Duras : lorsque les femmes sont aimées comme des belles bagnoles, ce n’est pas seulement que les femmes sont pensées comme des objets, mais aussi que, toujours, chacun reste de son côté, face à son propre manque.

Ça vaut plus cher qu’elle!

Cette association entre les femmes et les voitures n’est évidemment pas seulement badine, comme semble l’être la publicité de RAM. Elle n’est pas seulement intellectuelle. Elle porte en elle son indéniable violence, une violence principalement sexuelle, comme l’illustre la chute de la mythologie de Barthes, lorsque la voiture, si elle est comparée à une femme, l’est surtout finalement à une femme violée. C’est surtout de cette violence dont il va être question dans la deuxième partie de cet article. Car en ce qu’elle met en avant un rapport d’appropriation aux femmes (masturbatoire ou objectificatoire), et qui plus est des femmes qui se risquent à l’extérieur, l’association vient aussi répéter qu’une femme, sur la place publique, serait encore ce qui peut être pris comme une voiture (ce qu’on achète et possède, ce qu’on conduit, mais aussi ce dans quoi l’on rentre – et dans quoi l’on peut rentrer de force).

Les femmes, c’est comme les bagnoles : c’est bien ce qui a été rejoué en 2015 à Montréal, lorsque la militante Femen Neda Topaloski conteste l’industrie du sexe florissante à Montréal pendant la fin de semaine du Grand Prix. Dans les vidéos amateurs de la performance militante de Topaloski, on voit la femen qui scande seins nus « Montreal is not a Brothel » s’agenouiller sur une luxueuse voiture de course dont on veut la faire descendre. On entend, surtout, le commentaire du propriétaire de l’auto : « Tu décalisses-tu tabarnak. J’men calice. Ça, [l’auto] ça vaut plus cher qu’elle3 », réaffirmant de façon spectaculaire ce contre quoi la femen militait.

Les femmes, c’est comme les bagnoles : encore en 2022, le chroniqueur Eric Duhaime défendait son idée de la responsabilité des femmes dans les agressions sexuelles qu’elles subissent en expliquant que :

Laisse tes clés dans ta voiture, laisse ta porte débarrée, fais-toi voler ta voiture pis parle à ton assureur pour voir comment qu’il va réagir, pis y’a rien à voir dans la culture du viol. Pis y va t’dire: « regarde mon homme, t’as une responsabilité. Le criminel qui t’a volé ton char va être aussi coupable, pis y va aller en dedans, pis y’avait aucune affaire à te voler ton char, mais toi, parce que t’as pas barré ta porte, il va quand même te sanctionner. » (Cité dans Bérard (2022))

Duhaime reprend ici le lieu commun « les femmes, c’est comme les voitures » et le déploie dans sa violence potentielle. Cette fois, cependant, ce ne sont pas seulement les femmes, mais d’abord directement leur sexualité comme objet-marchandise à préserver (à « assurer » – à quand une assurance-viol ?), c’est par métonymie (mais cette métonymie est centrale), qu’elles sont tout entière ensuite comparables à une voiture – et le viol est comparé au vol de quelque chose, plutôt qu’à une agression physique. En ce sens, ce dont « mon homme » devrait se plaindre à son assureur ici n’est pas une pénétration mais la « perte » d’un objet précieux dont, pour n’avoir pas pris soin, on va « quand même te sanctionner » (on frôle ici jusqu’à la caricature un certain rapport à la castration…). La voiture est alors assimilable à la femme comme objet précieux à garder en sécurité (objet phallique), c’est-à-dire, dans une métaphore filée douteuse, ce qu’on pourrait vérouiller ; alors même qu’on pourrait se rappeler avec Despentes dans King Kong théorie qu’il est « étonnant qu’en 2006, alors que tant de monde se promène avec de minuscules ordinateurs cellulaires en poche […] il n’existe pas le moindre objet qu’on puisse se glisser dans la chatte quand on sort faire un tour dehors, et qui déchiquetterait la queue du premier connard qui s’y glisse » (Despentes 2006, 48). De façon plus étonnante encore, Duhaime spécifie dans sa mise en scène (alors qu’il aurait pu syntaxiquement s’en passer) qu’il parle à « mon homme », comme surajoutant, par un tic de langage, sur ce qui se joue en fait sous son propos : les histoires de viol/vol de voitures seraient ici des histoires qui se passent, finalement entre hommes. La femme n’est pas tant ici sujet violé que propriété endommagée, et Duhaime prête flanc à « l’accusation féministe habituelle selon laquelle les lois concernant le viol et l’adultère représentent, historiquement, moins un souci pour les violations de la personnalité juridique des femmes qu’un intérêt pour la propriété des hommes individuels sur les corps des femmes individuelles » (Brown 2016, 245). C’est d’ailleurs notamment cette accusation féministe qui fait surface chez Despentes : dans la scène suivant le viol de la version cinématographique de Baise-moi, d’une part, et dans King kong théorie, de l’autre : « [un viol] c’est grave, c’est un crime, les hommes qui t’aiment, s’ils le savent, ça va les rendre fou de douleur et de rage » (Despentes 2006, 40).

Les femmes, c’est comme les bagnoles. Ce sont donc ces blagues : dans Archie , dans Les Parleuses, dans Le salon de l’automobile et encore la violente caricature que sont la réaction face à la performance de Topaloski et les propos d’Eric Duhaime, cette association à la fois humoristique et dangereuse entre les femmes et les bagnoles, qui me reviennent, alors que je veux m’interroger sur l’imaginaire de la route d’un point de vue féministe et queer à partir d’une lecture de Virginie Despentes. Ce qui devait être l’introduction d’un article en est finalement devenu une première moitié, car l’association que reprend Despentes, la façon dont elle en joue, n’est pas si simple. Que faire avec cet imaginaire ? C’est cette association, dans sa simplicité mais aussi dans la variété de ses déclinaisons, qu’il me fallait, de prime abord, poser, avant de m’engager plus en avant dans les quelques pistes d’analyse qui suivront ; car il me semble que, justement, c’est un tel imaginaire, celui où sont liées femmes et voitures dans une forme de fétiche sexuel commun, là où elles pourraient se substituer l’une à l’autre, que Despentes investit, pour le faire déraper.

Je m’intéresserai dans la seconde moitié de cet article à ce double mouvement : d’appropriation (jusqu’à la caricature) puis de dérapage dans Baise-moi, roman de Despentes que je mettrai en relation avec l’usage récurrent de la métaphore routière dans King Kong théorie. Je m’arrêterai spécifiquement, dans les deux cas, sur l’imaginaire de la voiture, d’une part, puis celui de l’espace de la route qui est véhiculé parallèlement. Je m’intéresserai à cet imaginaire là où il y a reprise et brouillage dans les frontières de ce lieu commun, celui qui veut que les femmes, ce soit comme les bagnoles ; et de façon concomitante, j’y reviendrai, de celui historique (en évolution évidente, mais continuant, comme nous l’avons vu dans les exemples tirés des dernières années, de nourrir l’imaginaire) qui veut que la route serait l’espace (et qui plus est : sexualisé) du « masculin » : « La ville reste le territoire autorisé, la route est le vrai lieu de l’interdit, du péril : mythologie qui perdure tout au long du XXe siècle » (Blum 2003, 64)4. Ainsi, explique Françoise Blum, « à moins qu’elles ne restent même au volant dans l’ordre qui leur est assigné, c’est-à-dire le foyer ou ce qui a trait à l’élégance, au confort, à la beauté, à l’harmonie des formes, à la futilité et à l’accessoire, les femmes qui conduisent transgressent, contribuent quelque part à la confusion des genres » (Blum 2003, 63‑64). Cette futilité de l’accessoire était centrale à l’époque : c’est surtout grâce à leurs vêtements modernes, plutôt qu’au déplacement en tant que tel, que les chauffeuses sont socialement acceptées. De façon contemporaine, la différence statistique entre l’utilisation masculine / féminine de la voiture s’est évidemment amenuisée, tout comme la commercialisation fortement genrée, laquelle était très marquée pendant presque tout le XXe siècle : « presque dix ans après l’enquête de 1994, les hommes roulent toujours en moyenne plus que les femmes (14 630 km par an contre 12 640) mais les femmes roulent plus qu’eux en ville. Entre 30 et 44 ans, l’âge où on conduit le plus fréquemment, il y a une quasi-équivalence entre les sexes. » (Blum 2003, 73‑74) Dans une étude statistique de l’obtention et de l’usage du permis de conduire au XXe siècle, Blum commente encore que « tous ces chiffres prouvent cependant une chose, l’automobile et le sauf-conduit nécessaire pour en faire usage a d’abord été largement un monde masculin, ne s’ouvrant que peu à peu aux femmes, et ce tout au long du siècle, avec des retours en arrière et des avancées » (Blum 2003, 62). En ce sens, puisqu’il reprendra ces lieux communs avant de montrer comment ils sont repris et déplacés par Despentes, la première partie de ce texte répétera la binarité de cet imaginaire pour éventuellement le déplacer et le critiquer, et j’espère qu’on m’en excusera. Car chez Despentes, l’imaginaire automobile, d’abord montré dans sa potentialité de violence spécifiquement genrée (lieu potentiel du viol) est non seulement investi jusqu’à la caricature, mais éventuellement queerisé, dans l’esquisse (peut-être impossible, après tout) d’un « vrai dérapage » (Despentes 2000, 99), celui-là qui pourrait changer les fixes catégories du lieu commun.

C’est comme une voiture que tu gares dans une cité

Baise-moi, le premier roman de Despentes, paru en 1993 chez Florent Masso, raconte un étrange roadtrip : la cavale de deux femmes, Manu et Nadine qui se rencontrent après avoir chacune vécu une violence spécifique de classe (ou de genre), et commis chacune un meurtre. Au tout début du roman, Manu, actrice dans des films pornographiques, subit un viol, qui sera central dans le reste du récit, bien que jamais il n’en sera question ensuite directement. Peu après le viol, elle tuera, chez lui, un policier, qu’elle juge coupable de la mort de l’un de ses amis. Nadine, prostituée, tue quant à elle, par exaspération, sa colocataire Séverine, elle qui, comme cette belle Citroën passant devant un jury d’hommes en 1934, est « affiné[e], épuré[e] », et « s’entretient […] la personnalité comme elle entretient l’épilation du maillot, car elle sait qu’il faut jouer sur tous les tableaux pour séduire un garçon » (Despentes 2000, 15). Après le meurtre, Nadine rejoint son meilleur ami, Francis, qui se fait la nuit-même abattre par un pharmacien. Cette nuit-là, celle du meurtre du policier, de Sévérine et de Francis, les deux filles se rencontrent sur le quai de la gare : Nadine attendant un train vers Paris qui ne passera plus, si tard dans la nuit. Manu a accès à une voiture, celle de sa mère, mais ne sait pas conduire ; Nadine sait conduire, mais n’a pas de voiture. C’est finalement autour de ce point qu’elles se rejoindront, l’une complétée par l’autre dans la voiture qu’elles ne peuvent « actionner » qu’à deux et qui deviendra alors, en un sens, la coque de leur étrange corps commun, jusqu’à ce que vers la fin du roman elles soient décrites l’une et l’autre ensemble comme « une bête à deux têtes, séduisante au bout du compte » (Despentes 2000, 189). L’imaginaire de la voiture, dès l’abord, et avant même que celui du roadtrip ne fasse son apparition dans le texte, est central dans le roman : il est déjà ce qui lit ensemble les deux personnage sprincipaux.

Manu propose donc à Nadine de l’emmener à Paris pour, finalement, la forcer à fuir vers la Bretagne, voir la mer, ce qui convient bien à une Nadine qui veut partir aussi, aller n’importe où. Suite à cette rencontre, le roman bascule dans une forme de cavale sanglante, il se fait un roadtrip fantastique et violent qui quitte le schème du réel (tout en feignant un hyperréalisme cinématographique). Les deux personnages deviennent ainsi d’étranges fugitives animées par une violence absurde (comparable à celle de personnages de films de série B américains), des fugitives qui ne cherchent pas à sortir du pays comme voulaient le faire, avant elles, les Thelma et Louise du film éponyme auxquelles elles s’apparentent (film sur lequel je reviendrai), mais plutôt à profiter d’un dernier et spectaculaire tour de piste, au cours duquel elles tuent sans distinction, et retournent le stigma du viol. Empruntant de façon appuyée à l’esthétique américaine du road-movie, de la série B et du film pornographique (esthétique qui sera repris dans l’adaptation en film), le livre remet constamment de l’avant un passage vers une représentation du monde cinématographique, et plus spécifiquement d’un cinéma à l’américaine : « — T’es moitié conne, toi ; tu comptes quand même pas griller la cascade en voiture ? » (Despentes 2000, 136). Manu et Nadine passeront le récit à faire de la route, boire de la bière, et tirer à bout portant, hommes, femmes et enfants confondus. Elles se font, en somme, des bad lieutenantes, pour reprendre le titre d’un chapitre de King Kong théorie qui lui-même féminise, francise, et rend collectif celui du film américain Bad lieutenant, dans lequel un policier paumé finit par faire preuve de solidarité envers des garçons qui ont violé une religieuse, en les aidant à fuir la justice. Toutefois pour Nadine et Manu, ces loseuses de la féminité, comme d’ailleurs pour le loser très masculin qu’est le bad lieutenant du film éponyme, il n’y aura pas de fin heureuse possible : Manu se fait finalement fusiller dans une épicerie, et Nadine, après avoir brûlé le corps de son amie, et au moment où elle voudra elle-même mettre fin à ses jours, sera rattrapée in extremis par la police. Ainsi, Baise-moi est construit autour d’une reprise du genre du road-movie américain et de sa caricaturale « virilité », là où « l’emblème d’une certaine Amérique – celle de l’homme blanc de classe moyenne – est l’automobile » (Wroblewski 2019, 99). Plus spécifiquement, c’est l’esthétique générale du film américain, là où ce dernier fait de l’automobile et des « cascades en voiture » un élément central5, qui est mobilisée par Despentes. L’imaginaire automobile surgit aux moments clefs du roman : déjà avec l’incipit du livre qui s’ouvre en présentant le personnage de Nadine regardant et contrôlant une vidéocassette « assise en tailleur face à l’écran, [appuyant] sur “Avance rapide” pour passer le générique [avec] un vieux modèle de magnétoscope, sans télécommande » (Despentes 2000), un incipit dans lequel la posture du personnage présage à la fois le caractère cinématographique à venir du roman (en « avance-rapide »), mais aussi jusqu’à la position de Nadine – celle qu’elle gardera, par ailleurs, c’est-à-dire assise aux commandes (c’est Nadine qui conduira la voiture). Mais aussi, de façon plus nette encore, avec la façon dont Nadine rend son hommage funéraire à Manu – « elle avance son briquet et fait cramer une carte routière » Cet imaginaire automobile qui se déploie est naturellement tressé avec celui de l’Amérique.

Toutefois, cet imaginaire du film américain, tout en gardant la présence graphique de la violence et du sexe, inverse les stéréotypes : « Pour les règles, en fait, ça change rien, c’est toujours au premier qui dégomme l’autre. Sauf que là, on est passées du bon côté du gun. La différence est considérable », lance en ce sens Manu, philosophe (Despentes 2000, 176). Ce trait marqué dans la mise en scène de Baise-moi, c’est-à-dire sa reprise et son détournement de codes esthétiques masculins ou hollywoodien, a évidemment été abordé par la critique6, Shirley Jordan soulignant par exemple que « [l]’auteure construit ses romans “trash” selon un nombre de codes génériques et thématiques bien établis de la culture populaire. Ces codes sont en général associés avec le plaisir masculin et s’adressent traditionnellement aux hommes, mais Despentes tient à se les approprier en les féminisant » (Jordan 2002, 124). Christine Détrez et Anne Simon rappelant pour leur part que le « retournement des pratiques masculines répertoriées des serial killers suggèrent un enfermement inéluctable dans un cadre comportemental machiste que les femmes peuvent certes reprendre à leur compte […] mais malheureusement pas totalement transformer » (Détrez et Anne Simon 2004, 57.). Cette reprise/appropriation (au point où, comme le soulignent Détrez et Simon, le scénario caricatural est déplacé sans être transformé) est bien connue de la critique despentienne. Mais ce ce qui va m’intéresser tient à la façon dont cet imaginaire du roadtrip américain est présent de façon non seulement explicite mais aussi plus souterraine, irriguant Baise-moi l’argumentaire de l’essai King Kong théorie. Car si ces deux textes proposent, bien sûr, d’occuper l’espace routier, ils engagent aussi à le quitter, le transformer, à en penser autrement la frontière. 7

Pour faire suite à la première partie de cet article, je veux m’arrêter d’abord sur un moment spécifique de Baise-moi, qui met de l’avant l’association entre femme et voiture, dont j’ai dressé un rapide portrait plus haut : celui, déjà mentionné, du viol, moment déclencheur de l’action, au tout début du livre. Cette réplique permet aussi de comprendre la façon dont Despentes investi certains imaginaires de l’intérieur pour les déplacer légèrement – une forme ironique particulière à son écriture. Car tout juste après que Karla et Manu soient agressées (et tout juste avant que Karla ne se fasse renverser, justement, par l’automobile des violeurs) Manu, qui s’est pour sa part « laissée faire », dit à Karla que ce viol qu’elles viennent de vivre n’est, après tout, pas si grave que ça. Ainsi, lorsque Karla, choquée, lui demande comment elle peut dire une chose pareille, Manu répond que :

Je peux dire ça parce que j’en ai rien à foutre de leurs pauvres bites de branleurs et que j’en ai pris d’autres dans le ventre et que je les emmerde. C’est comme une voiture que tu gares dans une cité, tu laisses pas des trucs de valeur à l’intérieur parce que tu peux pas empêcher qu’elle soit forcée. Ma chatte, je peux pas empêcher les connards d’y rentrer et j’y ai rien laissé de précieux… (Despentes 2000, 70)

Lorsque Despentes fait lancer à Manu qu’une chatte, « [c]’est comme une voiture », l’autrice reprend évidemment ce qui relève du lieu commun où s’associent les femmes et les voitures au lieu même de la violence sexuelle (celui qu’on a vu). Despentes, toutefois, semble déjouer son potentiel de violence, et s’inscrire alors dans un dialogue avec les politiques queer telles que les décrit Paul Preciado dans le Manifeste contra-sexuel : « [c]e que Derrida (1972) avait prévu et que Judith Butler a investi politiquement, c’est exactement ce que la performativité queer a mis en évidence : la force politique de la citation décontextualisé et du renversement des positions d’énonciation. » (Preciado 2000, 26) Comment cela s’opère-t-il, alors que la tirade de Manu ressemble aussi fort à la métaphore filée d’Eric Duhaime citée plus haut ? Ce sont quelques différences qui déplacent la portée du propos : la voiture n’est pas ici quelque chose de précieux qu’on vole lorsqu’on la laisse débarrée (métaphore qui charrie un rapport au sexe féminin à la fois objectivé et sacralisé, ce qui pourrait être pris, perdu), mais plutôt quelque chose dans quoi on « rentre » et de quoi l’on ne peut justement rien prendre de précieux – c’est le poids d’un rapport à la virginité du sexe féminin dont se déleste ici Manu, et que prenait au contraire tout à son compte Duhaime. La différence entre les deux propos, est alors considérable, car la voiture de la métaphore ici n’est justement plus celle de ce qui se passe entre hommes et dans lequel la femme, comme une voiture, est objet, Regarde, mon homme, mais entièrement appropriée, sortie de la sphère du sacrée Je n’y ai rien laissé de précieux. Enfin, elle déplace la portée de l’association : alors que Duhaime en faisait une question individuelle (ce dont on discute avec son assureur), Despentes lui redonne une portée politique, sociale : la voiture garée dans une cité pourrait se faire voler, que les portes soient verouillées ou pas. Oui, Manu prend à sa charge ce lien fort qui semble subsister entre les femmes et les voitures pour le déplacer, non pas seulement en tant qu’elles sont seulement associées mais en tant qu’elles sont plus spécifiquement interchangeables (comme dans la blague de Archie, comme dans celle de Duras et de Ionesco) ; elle pourrait encore dire, avec Lacan, que justement, dans le viol qui vient de se passer, chacun est resté de son côté, qu’il n’y avait « pas de rapport sexuel8 ».

Et meilleure route

Oui, on avait été dehors, un espace qui n’était pas pour nous. Oui, on avait vécu, au lieu de mourir. Oui, on était en minijupe seules sans un mec avec nous la nuit, oui on avait été connes, et faibles, incapables de leur péter la gueule, faibles comme les filles apprennent à l’être quand on les agresse. Oui, ça nous était arrivé, mais pour la première fois, on comprenait ce qu’on avait fait : on était sorties dans la rue parce que, chez papa-maman, il ne se passait pas grand-chose. On avait pris le risque, on avait payé le prix, et plutôt qu’avoir honte d’être vivantes on pouvait décider de se relever et de s’en remettre le mieux possible. Paglia nous permettait de nous imaginer en guerrières, non plus responsables personnellement de ce qu’elles avaient bien cherché, mais victimes ordinaires de ce qu’il faut s’attendre à endurer si on est femme et qu’on veut s’aventurer à l’extérieur. […] Elle en faisait [du viol] une circonstance politique […]. (Despentes 2006, 43, je souligne)

Si la femme est substituable à la voiture, son usage dans l’espace, sur la route, pour sa part, ne l’est pas. En ce sens, un article de la revue Avantage explique, reconduisant les lieux communs qu’on retrouvait déjà dans la « douceur » de la Citroën de 1934, que les femmes choisissent d’abord leur voiture pour son esthétique, son confort et sa practicabilité intérieure : c’est l’imaginaire domestique qui se déplace ici à l’intérieur de celui de la voiture. Et l’article d’ajouter notamment que « contre toute attente, au moment de choisir leur voiture, les femmes sont de plus en plus nombreuses à opter pour des véhicules hauts comme les 4x4. Le fait d’être rehaussée sur la route rassure notamment les femmes qui font beaucoup de kilomètres. Niveau sécurité, les hommes quant à eux se fient plus généralement au classement Euro NCAP » (Malnis, s. d.), insistant ainsi de façon à peine cachée sur la rationnalité des hommes contre l’irrationnalité des femmes, et leur besoin somme toute symbolique de rassurance sur la route. Si le propos est caricatural, il pointe tout de même deux rapports différents à la sensation de sécurité sur la route : l’un lié à la mécanique de l’objet, et l’autre lié à l’espace routier comme espace possiblement écrasant, dangereux, sur lequel il faudrait avoir un certain surplomb.

Dans Les filles en série, Martine Delvaux explicite à son tour ce lieu commun qui fait de l’espace public un lieu du masculin :

D’aucuns disent que quand les femmes sont dans la rue, c’est pour faire quelque chose ou aller quelque part. Que contrairement aux hommes, elles n’ont pas le « droit » de séjourner dans l’espace public. Du moins, le faire est risqué, et le risque encouru est celui de devenir une « femme publique ». La femme qui ne bouge pas, comme l’explique la sociologue Irene Zeilinger, serait une femme mise à disposition, parce que la rue, au fond, est le territoire des hommes. […] La place des femmes dans l’espace public varie d’un lieu géographique (pays, ville) à un autre, et il serait dangereux de tout confondre […] Néanmoins, une chose demeure, une généralité qui concerne la majorité des femmes : la méfiance qu’on apprend aux filles, dès l’enfance, par rapport à la rue. » (Delvaux 2013, 201‑2)

Non seulement Delvaux rappelle-t-elle l’association bien connue entre espace public et masculin, mais rappelle-t-elle aussi la sexualisation de la route pour la femme, une sexualisation de « risque ». Ce risque est alors mobilisé par Despentes, qui à la fois le défige et le réinvestit, elle qui fait du devenir « femme publique », ou « asphalteuse », autre chose qu’une mise à disposition, mais plutôt une façon de parasiter le territoire, de le terroriser, comme le font Manu et Nadine. C’est encore dans ce mouvement d’appropriation qu’est revendiquée une position pro-sexe, Despentes arguant dans King Kong théorie que « la pute, c’est “l’asphalteuse”, celle qui s’approprie la ville. Elle travaille hors le domestique et la maternité, hors la cellule familiale ».

Là où la voiture, est, dans une forme de lieu commun, « ce » qu’ « on » baise (à travers son association fétichisée au féminin), c’est encore l’endroit « où » on baise. Depuis la calèche de Madame Bovary et sa « fureur de la locomotion [qui] pouss[e] ces individus à ne vouloir point s’arrêter »(Flaubert 1910, 590), jusqu’à Crash, de Cronenberg, qui fait de l’accident de voiture l’excitant sexuel, et de façon plus nette encore dans le plus récent Titane (2021), en passant encore par Titanic, où même sur le pont d’un bateau, la célèbre scène de sexe se déroule dans une voiture (hétérotopie dans l’hétérotopie du vaste navire), l’espace routier est investi d’un caractère sexuel à la fois marginal (hors du foyer) et récurrent. Catherine Blais dans Une route à soi rapporte en ce sens que : « Dans la culture du vingtième siècle, l’automobile supplante fréquemment l’espace privé en tant que lieu où peut s’exprimer plus librement la sexualité ». Dans Baise-moi (et encore dans Thelma et Louise auquel Baise-moi a été régulièrement comparé) cet espace sexuel de la route, se combinant à celui misogyne de substitution entre femme et voiture, devient plus spécifiquement celui sexuel du danger du viol. Dans la version cinématographique, réalisée par Despentes, de Baise-moi, le viol de Manu et Karla se déroule en ce sens dans un garage : Karla est violée sur le capot d’une voiture. Même scène, dans Thelma et Louise : Thelma est agressée dans un parking, appuyée sur une voiture. Ce lien entre le viol et l’imaginaire automobile, on le retrouve bien sûr dans Baise-moi, mais aussi dans l’essai King Kong théorie, où l’autrice raconte avoir été elle-même agressée en faisant du stop, et repense justement cette agression en enjoignant les femmes à continuer à occuper l’espace public grâce à une métaphore routière. Lorsque Despentes revient sur l’agression qu’elle a vécue adolescente, elle utilise d’abord l’aphorisme « j’ai fait du stop, j’ai été violée, j’ai refait du stop » (Despentes 2006, 19) pour esquisser sa position par rapport au viol (une position qui entre en dialogue avec le récit qu’est Baise-moi). C’est donc encore, vingt ans plus tard, à un imaginaire de la route qu’elle se réfère pour penser l’agression, enjoignant à y retourner, à l’habiter en faisant du « stop ». Elle exprime alors en un chiasme l’importance de réinvestir ce lieu historiquement associé aux hommes – le viol étant de façon concomitante investi par Despentes comme la véritable frontière définissant l’opposition sexuelle : « Le viol, c’est le propre de l’homme, non pas la guerre, la chasse, le désir cru, la violence ou la barbarie, mais bien le viol que les femmes – jusqu’à présent – ne se sont jamais approprié » (Despentes 2006, 50).

Dans le même ordre d’idées, si Baise-moi réécrivait un road-movie américain pour se clore sur l’impossibilité d’imaginer réellement une autre route – comme Thelma et Louise qui finiront par lancer la Thunderbird dans le grand Canyon, dans King Kong théorie, Despentes laisse son lecteur sur un appel à continuer cette route : « Sur ce, salut les filles, et meilleure route » (Despentes 2006, 145). Ce « meilleure route », est d’abord métaphore d’une injonction à continuer le combat féministe qui est mené dans tout le livre, celui-là qui impliquerait à la fois les femmes, les hommes et les autres, écrit-elle dans une perspective de plus en plus queer. Il est aussi, dans la logique du livre, une façon de se positionner, de revenir sur le viol qu’elle a raconté plus tôt : souhait que la route, au tout premier sens du terme (l’espace routier) ne soit pas celle du viol qui a été décrit. Ainsi, dans ce « meilleure route », tout comme dans le « j’ai fait du stop, j’ai été violée, j’ai refait du stop », Despentes met en scène l’importance d’un risque : celui de fréquenter cette « route » qui n’en est pas toujours une bonne, et de faire meilleur « chemin » : injonction, donc, à courir le risque d’être dehors ; elle permet aussi de penser l’émergence d’une meilleure « route » cette fois au sens propre, c’est-à-dire un meilleur « espace routier ». En ce sens, les détournements de la posture d’être « une femme comme une voiture » chez Despentes, deviennent une façon de penser une prise de risque sur la route comme prise de parole, appropriation de l’espace public, en tant que chacune vient de façon concomitante avec, justement, un détachement du lieu du symbole dans ce qu’il a de figé. Toutefois, en bougeant autour des différents lieux communs de la voiture (caricature et déplacement), Despentes met bien sûr de l’avant une « injonction au risque » (conduire, sans télécommande et en avance-rapide) mais aussi à conduire mal, à mal prendre les courbes, et inventer, peut-être, à force de dérapages, une nouvelle, une « meilleure route ».

Brûler la carte routière

Les jeux autour de l’imaginaire routier et automobile sont donc d’une part renversement féministe, et de l’autre, appropriation caricaturale du symbole, chez Despentes. Du renversement à la caricature, c’est dans ce mouvement double et contradictoire que semble s’inscrire la démarche despentienne, là où les positions sont à la fois très fortes et pourtant toujours se retournant sur elles-mêmes, instables, déjouées. Baise-moi a été régulièrement comparé au film culte Thelma et Louise, qui lui-même opère un tel mouvement d’appropriation (c’est sur le capot d’une voiture que Thelma est agressée sexuellement, et c’est ensuite une pareille cavale sur les routes américaines que mèneront les deux amies). Toutefois, une différence fondamentale subsiste entre Baise-moi et Thelma et Louise, qui tient à ce rapport d’investissement et de travestissement du genre à partir de celui de l’investissement et travestissement de la culture automobile et américaine. En effet, si Thelma et Louise se « masculinisent » au cours du film (elles sont au départ, et surtout Thelma, maquillées et habillées de façon plus typiquement féminine), si leur apparence changera pour devenir de moins en moins soignée – elles ne se maquillent plus, et troquent la petite robe pour des pantalons jeans et une chemise nouée sur leur ventre – si, donc, à mesure que le film avance, elles empruntent des codes masculins, comme s’androgynisaient les chauffeuses à la Belle époque, elles en deviennent toutefois de plus en plus séduisantes. Cette séduction opère justement par le contraste qui s’établit entre leur habillement (de plus en plus déshabillé), toujours seyant malgré tout, et leur féminité : la virilité de ce premier faisant aussi ressortir cette seconde9. Par la récupération de l’imaginaire du road-movie, Thelma et Louise proposent bien sûr un discours politique d’appropriation, elles sont à la fois réjouissantes dans leur cavale et tragiques dans leur mort finale – mais elles n’ont rien de réellement dérangeant10. Manu et Nadine, et cela marque une différence fondamentale entre Thelma et Louise et Baise-moi, ne suivent pas ce chemin : elles ne viennent pas rassurer l’œil du spectateur, elles ne deviennent pas sexy en s’habillant en homme, et d’ailleurs, elles ne font pas que se masculiniser : elles se maquillent aussi avec excès : « [e]lle s’est badigeonné le visage d’autobronzant, presque un tube dans la matinée. Ça lui donne le teint orange foncé. » (Despentes 2000, 219) ; elles brouillent certaines frontières, notamment en surjouant la caricature féminine « Les femmes font tellement n’importe quoi de leurs corps, on peut se déguiser sans étonner personne. » (Despentes 2000, 168) Et c’est justement à force de surjouer la mascarade du féminin (ma chatte, c’est comme une voiture) tout en déplaçant leur investissement, qu’elles deviennent aussi de moins en moins rassurantes, là où ces costumes se rencontrent, jusqu’à ce que Nadine, se regardant dans le reflet de la voiture, finisse par trouver qu’elle ressemble, sans y avoir pensé, à un homme : « Nadine traîne un peu à se regarder dans les vitres de la voiture. Elle ressemble vraiment à un mec. Et même, un mec avec une certaine classe » (Despentes 2000, 236). Ni tout à fait homme, ni tout à fait femme, et tout à la fois, beaucoup, caricaturalement l’un et l’autre.

Dans une entrevue à Libération, Despentes explique qu’en écrivant le roman, elle avait l’impression d’avoir « une mission à remplir, j’allais dire une mission de vengeance, mais ce n’est pas tout à fait ça. Il faut faire éclater les choses » (Armanet, François et Béatrice Valloeys, citées dans Jordan (2002), 128). Pareillement, elle engage, à la fin de King kong théorie non pas simplement à s’approprier un espace ou à venger un sexe, mais plutôt à « tout foutre en l’air ».

Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing, pas une vague promotion de la fellation ou de l’échangisme, il n’est pas seulement question d’améliorer les salaires d’appoint. Le féminisme est une aventure collective, pour les femmes, pour les hommes, et pour les autres. Une révolution, bien en marche. Une vision du monde, un choix. Il ne s’agit pas d’opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l’air. Sur ce, salut les filles, et meilleure route… (Despentes 2006, 146)

Ainsi, dans Baise-moi, il serait faux de simplement dire que Nadine et Manu « s’approprient » la route comme lieu du masculin, il faut plutôt rappeler qu’elles jouent sur cette frontière où la féminité rencontre, dans son propre excès, un mauvais goût qui peut de façon plus frontale, plus dérangeante, extraire les protagonistes d’une identité récupérable, cartographiable. Une tentative qui est toutefois, finalement, montrée dans son échec pour le destin des héroïnes, mais qui aurait existé le temps du livre, le temps d’une cavale jouant entre l’hyperréalisme et le fantastique. Cette cartographie éclatée, c’est encore celle qu’on retrouve dans l’imaginaire américain qui structure Baise-moi dans la diégèse, d’une part, mais aussi dans les reprises que fait Despentes d’une culture américaine qui, a priori ne devrait pas « être la sienne » – à commencer par le féminisme américain dont elle se fait porte-parole dans King kong théorie. C’est encore cet imaginaire américain qui irrigue la langue de King kong théorie, à commencer, évidemment, par le titre. Et encore : Bad lieutenantes… en francisant un mot anglais déjà lui-même tiré d’un mot français, Despentes crée des effets de déplacement géographique dans lesquels l’origine est toujours incertaine, dans lesquels l’origine renvoie toujours à une autre qui est aussi, finalement, émergente d’elle-même ; elle brouille à la fois l’identité spatiale et genrée. Ainsi, dans Baise-moi, l’imaginaire d’une cartographie américaine s’imprime sur la carte routière d’une France qui ne sera pas quittée, comme finissent par se confondre aussi le masculin et le féminin lorsque Nadine se regarde dans les vitres de la voiture, et comme se brouille, encore, l’idée même du « un » et du « multiple » vers l’émergence d’une « bête à deux têtes, séduisante au bout du compte », réjouissante, angoissante… et plutôt queer, en fin de compte.

Les théories queer provoquent une incessante transgression (au sens géographique du terme) des frontières qui n’est pas sans pertinence politique à un moment où l’on assiste à la décomposition des États-nations traditionnels et une recrudescence des politiques nationalistes. Cette crise du corps national peut être mise en parallèle avec la crise du corps sexuel moderne. Le corps queer remet en question la mythologie naturaliste garante de la filiation et de la différence sexuelle, celle-là même qui permettait d’arrêter les limites corporelles. Dans ce contexte, le mauvais sujet queer génère tout sorte d’angoisses sexuelles et politiques. (Preciado 2003, 82)

Je rappelle alors cette tirade de Manu, celle qui voulait que « sa chatte, c’est comme une voiture que tu gares dans une cité ». Bien sûr, le personnage opère là une désacralisation de son propre sexe (en faisant de lui quelque chose d’inviolable puisqu’il est désinvesti en tant qu’objet précieux), bien sûr, elle reprend jusqu’à la caricature le lieu commun de l’association femme/voiture, notamment dans la violence que porte cette association lors d’un viol, alors qu’une femme est pelotée comme une voiture elle-même pelotée comme une femme. Mais encore, elle déplace aussi ironiquement la portée « phallique » de l’association. Oui, « ma chatte c’est comme une voiture » (je souligne). Si d’une part elle caricature l’interchangeabilité femme/voiture et que de l’autre elle désacralise le viol et lui redonne sa portée politique et sociale, retirant ainsi sa « portée de résonance », c’est en comparant la voiture non pas seulement à elle (les femmes, c’est comme les voitures), mais cette fois à sa chatte ; une chatte qu’elle « phallicise », esquissant la possibilité d’un changement symbolique de l’objet « peloté », empilant les cartographies du corps, dans un brouillage des frontières qui se fait à partir d’une caricature qui n’est, finalement, pas un « simple » renversement.

Il me faut, pour clore, revenir alors à cette image déjà mentionnée, vers la fin de Baise-moi, celle où Nadine fait cramer la carte routière. Car le mouvement qui s’esquisse dans ce roman, tout comme encore il se retrouve dans King Kong théorie et son appel à une « meilleure route », n’en est pas simplement un de l’appropriation de l’espace public, pas seulement celui de la route comme lieu potentiel du viol, mais encore celui de l’appel vers un dérapage, sortie, tentative (peut-être toujours mis en échec par de spectaculaire sortie de route ?) de recréation. Dans Baise-moi, quand Nadine explique à Manu avoir essayé le BDSM et avoir été, en quelque sorte, déçue, elle dit bien que « — C’est décevant à cause du moule, sortir d’un consensus et retomber dans un autre. Pas de dérèglement, pas de vrai dérapage. » Si l’imaginaire routier est, bien sûr, celui de la transition, du déplacement, du mouvement, de la prise de parole ; n’est-il pas aussi celui de la ligne à suivre selon une cartographie déjà délimitée ? Quelle possibilité de réelle subversion peut s’y loger ? Deux façons de penser la route, l’une par rapport à l’autre reviennent, semble-t-il toujours, à quelque moment, chez Despentes : appropriation jusqu’à la caricature (notamment de l’association femme/voiture) et tendance à « tout foutre en l’air », à « déraper », comme le font les personnages de Baise-moi, comme enjoint à le faire l’excipit de King Kong théorie, et comme se clôt Les Chiennes savantes, deuxième roman de Despentes, qui se termine sur un accident de voiture volontaire : « Il y avait ce grand virage, j’ai glissé ma jambe sur la sienne, appuyé sur la pédale de l’accélérateur. […] pied au sol, nous roulions vraiment vite, c’était un grand virage » (Despentes 1999, 250). Peut-être alors qu’on a là l’esquisse d’un vrai dérapage, quelque chose qui permet de penser un ailleurs, dans la mesure d’un grand virage, à prendre un peu vite, dans une phrase qui ne se termine pas tout à fait : prendre un grand virage.

Cet article a grandement bénéficié de la lecture généreuse et attentive de Camille Anctil-Raymond

Bibliographie

Cette double portée que dépeint par exemple Charles Baudelaire dans le poème « À une Madonne » , alors qu’il chante les louanges d’une femme pour mieux l’enfermer : « Je te ferai de mon Respect de beaux Souliers / De satin, par tes pieds divins humiliés / Qui, les emprisonnant dans une molle étreinte / Comme un moule fidèle en garderont l’empreinte », Charles Baudelaire, Les fleurs du mal « À une Madonne »↩︎

En ce sens, Alexandre Buisseret souligne qu’à la Belle Époque, les « qualités socialement établies des femmes sont ici prêtées à une voiture pour évoquer ces dynamiques »(Buisseret 2000, 63).↩︎

La vidéo n’est plus diposnible en ligne. Les propos du propriétaire sont rapportés dans un article de Dominique Scali dans Le Journal de Montréal (Scali 2015).↩︎

Je ne m’étendrai pas sur la démonstration de ce lieu commun. Voir à ce sujet, notamment, Catherine Blais, dans Une route à soi (Blais 2019), qui, en analysant l’émergence des personnages de fugitives (nom qu’elle donne aux cyclistes, automobilistes et aviatrices) dans la littérature de la Belle époque, éclaire magistralement comment l’arrivée de la voiture en France s’est orchestrée autour de la typique opposition entre espace public et espace privé (ainsi qu’entre, notamment l’association entre virilité, technique, et vitesse↩︎

On retrouve une même idée de la caricature du « roman américain », c’est-à-dire roman dans lequel il doit y avoir une voiture (et une actrice porno) dans le récent La disparition de Jim Sullivan, de Tanguy Viel : « C’est dans ce décor-là [à Détroit] qu’on rencontrait Dwayne Koster [le personnage principal du livre] pour la première fois, non pas vraiment sur les rives des grands lacs mais dans les faubourgs de Detroit, au volant d’une vieille Dodge Coronet 1969 […]. C’est la première scène de mon livre, un type arrêté dans une voiture blanche, moteur coupé dans le froid de l’hiver […]. » (Viel 2013, 16)↩︎

Il se situe par ailleurs dans une tradition de femmes représentées comme automobilistes qui n’est pas nouvelle (voir à ce propos notamment Catherine Blais, qui analyse ceux de la Belle Époque).↩︎

Ce que, ultimement, les personnages de Baise-moi se trouvent incapables de faire. En ce sens, Fatima, une jeune arabe qu’elles rencontrent en chemin, sait déjà « qu’on la rattrapera. Même pas forcément la loi, mais sa logique à elle. Elle crèvera comme une chienne, elle peut se démener comme une furie, elle crèvera comme une chienne. Parce qu’elle a ça dans le sang, elle est taillée pour la misère. Sa gueule dans son propre sang et chaque histoire finira mal. » (Despentes 2000, 245) Et le livre se ferme en effet sur un retour à l’ordre après la fuite ratée de Manu et Nadine : « Ces choses qui devaient arriver. On croit pouvoir y échapper » (excipit) (Despentes 2000, 249).↩︎

Pour une analyse complète et détaillée de la tirade de Manu par rapport au viol, voir mon article « “J’ai fait du stop, j’ai été violée, j’ai refait du stop” : retours du viol chez Despentes », MuseMedusa. Revue d’art et de littérature moderne, dossier spécial « Némésis, ou le châtiment inéluctable », Ania Wroblewski (ed.), 2021, https://musemedusa.com/dossier_8/brassard/.↩︎

Un peu comme Yves Saint-Laurent déclarera en 1968 que « En portant un pantalon une femme peut développer son maximum de féminité » (Berthod 1968).↩︎

Pareillement, les chauffeuses au moment de l’invention et de la démocratisation de la voiture, sont associées à une mode vestimentaire. « Pour la chauffeuse de la Belle Époque, le vêtement constitue une préoccupation majeure. Plus encore, il s’agit souvent du seul sujet sur lequel elle a son mot à dire, ce dont rend compte ce passage d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs, qui présente une discussion sur la mode féminine entre Elstir et Albertine : « – Comme j’aimerais être riche pour avoir un yacht ! dit-elle au peintre. […] Et une automobile ! Est-ce que vous trouvez que c’est joli, les modes des femmes pour les automobiles ? — Non, répondait Elstir, mais cela le sera. » (Blais 2019)↩︎