L’exorcisme comme programme d’écriture

Plus d’un homme instruit en est à ignorer que le seul moyen de changer d’idée est de changer d’action. Tous les passionnés exorcisent d’abord les pensées par des pensées, et bien vainement. L’ancien exorcisme, par le geste, était le plus sage. (Émile-Auguste Chartier, Propos de littérature (1934))

Loin de promettre une énième chasse aux sorcières, douteuse ou partiale dans l’apposition de valeurs, l’exorcisme sert à l’écriture présente de méthode d’introspection. Inspirée du titre du manifeste destiné aux sciences humaines de Kittler, Exorciser l’homme des sciences humaines (2017), l’annonce de l’exorcisme est la reprise d’une approche critique radicale des conditions d’émergence des humanités et notamment de la littérature. La traduction du titre de référence (1980) ne peut malheureusement – déplacement de sens dont des graines sont laissées en bord de chemin – transmettre toute l’ironie de la version allemande (Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften) puisque, dans la langue d’origine, les « sciences humaines » sont littéralement appelées « sciences de l’esprit » (Geisteswissenschaften). Ainsi le programme d’exorcisme (austreibung des Geistes ou « exorciser l’esprit »1) comprend non seulement la discussion critique d’une tradition disciplinaire résumant deux siècles de travaux (l’institution de notions par les études philosophiques du XIXe siècle et leurs remises en question par les travaux en psychanalyse, linguistique et ethnologie du XXe siècle), mais surtout une approche diffractive et confrontante des humanités. À titre de théoricien des médias et de la littérature, Kittler adresse le problème des modèles en amont des sciences humaines, de leurs biais, des a priori média-technique[s] vis-à-vis des technologies modernes d’enregistrement et de diffusion des savoirs qui viennent, comme des ombres à l’entendement, empêcher une compréhension des mécanismes d’écriture concrètement à l’œuvre.

Posée en héritage à cette entreprise, l’écriture vise ici en démon les certitudes de maîtrise et d’intention projetées sur l’écriture, de même que les méfiances ou mépris vis-à-vis des réalités techniques de l’écriture qui, loin d’être simplement des compromis passés avec l’environnement, sont les uniques conditions d’émergence du fait littéraire. Inpirée de la forme manifeste du tutoriel2, la réflexion se propose comme un parcours au travers de la question de la déprise de l’écriture dans une époque que l’on dira moderne, qui est celle des nouveaux médias. Plutôt que de proposer des solutions à cette déprise, dont seront présentés les tenants dans un premier temps de l’essai, comme des armes à brandir face à un ennemi de fils et de flous, l’article souhaite repenser les modalités de l’accompagement de l’écriture en interrogeant les frontières entre humain et non-humain, entre intentionnalité et résistance. L’exorcisme en tant que programme épistémologique se déroulera en trois temps : avouer une possession ou plutôt une dépossession de l’écriture par les nouveaux médias ; étudier la solution ou le remède prêché par la pensée des médias de Kittler et envisager une alternative diffractive à cet ultimatum.

L’aveu de dépossession

Wie wir alle wissen und nur nicht sagen, schreibt kein Mensch mehr. (F. A. Kittler 1993)

Comme nous le savons tous, même si nous ne voulons pas nous l’avouer, aucun être humain n’écrit plus. (F. A. Kittler 2015)

Chercheur ayant étudié les implications culturelles des médias, et plus particulièrement les dispositifs d’écriture, de lecture et d’enregistrement des arts, Kittler considère que le passage entre 1800 et 1900 représente un changement de paradigme fondamental pour la société occidentale en ce qu’il impacte toutes les strates qui la constituent : représentations, imaginaires et systèmes. Marqué par le mouvement postructuraliste français, peu connu à son époque en Allemagne, Kittler est convaincu d’une porosité structurante entre les études littéraires et les autres disciplines notamment les expertises informatiques émergeantes. Il reprend donc l’héritage foucaldien pour en offrir une nouvelle orientation que résume le terme d’Aufschreibesystem. Objet de recherche traduit en anglais par Discourse network3, il ne s’agit pas, à l’instar du philosophe français de référence, de penser un système de discursivités en prenant en compte les ordres du discours, mais plutôt d’étudier les conditions concrètes d’émergence des discours, ce qui en détermine le sens pour les contemporains. Dans cet horizon archéologique de la littérature, les nouveaux supports arrivés dans le paysage culturel du début des années 1900 incarnent une déstabilibilisation des systèmes d’inscription, non seulement en résistant à une tradition de l’imprimé (et en remettant en cause une primauté du papier), mais surtout en remettant en perspective l’ensemble des piliers d’une culture de l’écrit. L’étude médiatique de la littérature que produit notamment la recherche de Kittler montre que l’écriture, depuis plusieurs décennies et au fil des dispositifs, s’est progressivement mécanisée, a quitté la main de l’auteur et lui a glissé physiquement entre les doigts. La nouvelle génération des machines émergeantes figure un bouleversement du régime de l’écriture, de la posture d’auteur et ultimement du fait littéraire.

Face à ces mécaniques qui enregistrent les sens du monde, et surtout ce qui nous en échappe, la pensée de Kittler arrive à cette conclusion : nous ne saisissons plus le réel de l’écriture, intellectuellement ou sensoriellement. Nous ne savons plus comment cette dernière émerge dans le réel et ainsi nous ne pouvons plus la sentir ni l’accompagner entre nos doigts. Dans cet assourdissant flot d’informations prises toutes sur le même plan de nouveaux médias, la voix de l’auteur s’estompe, n’est plus l’unique son qui fait sens, mais un bruit parmi d’autres.

L’auteur comme bruit blanc

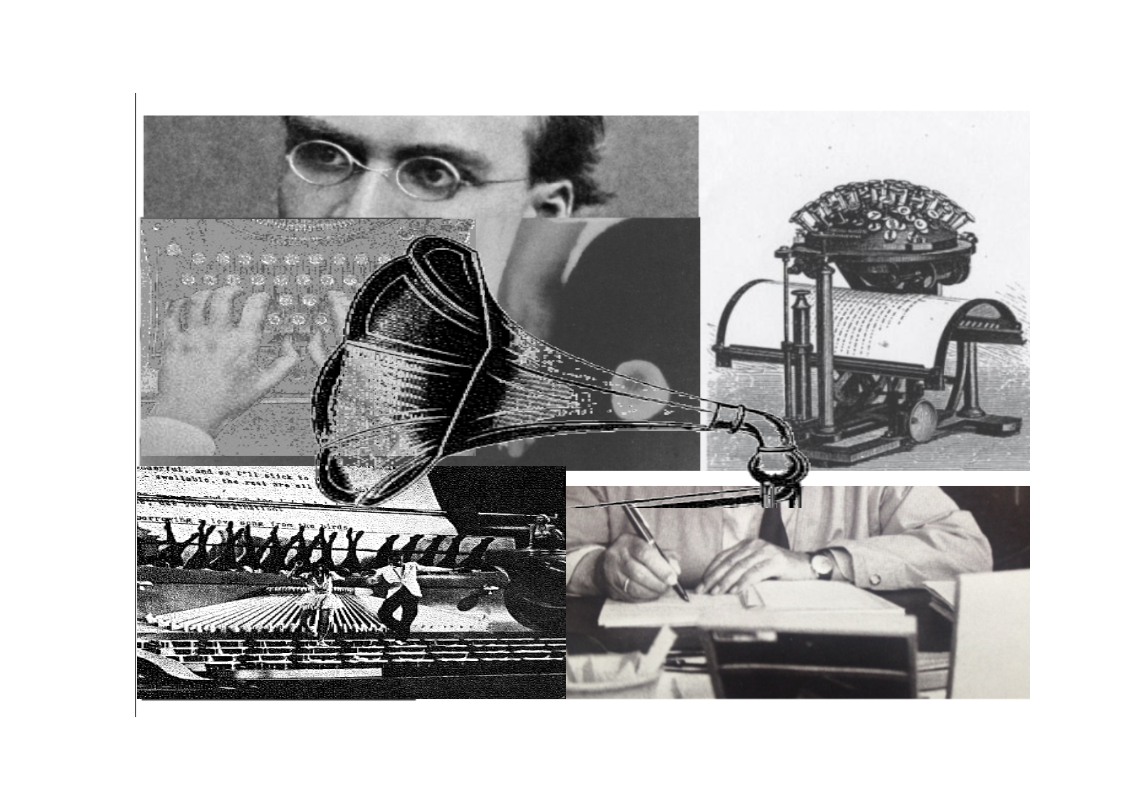

Se référant aux programmes informatiques, l’aveu dévoilé de Kittler est en réalité un écho à une longue tradition médiatique, remontant jusqu’au gramophone en passant par les différentes générations de machines à écrire. La particularité de ces mécaniques réside dans leur capacité à capter la réalité dans ce qui nous échappe de cette dernière, ses particules hors de notre portée, d’enregistrer ce qui fait défaut à la perception humaine.

Si nous n’écrivons plus, c’est parce que les médias techniques, à partir du XIXe siècle, ont pu capter du réel des données qui échappent à la perception humaine : le gramophone enregistrait des oscillations non perceptibles à l’oreille humaine, la machine à écrire, augmentant la vitesse d’écriture, permettait d’automatiser le geste d’écriture et d’extorquer à ce qui était devenue une machine humaine ce que la lente écriture manuscrite ne pouvait lui soutirer, les circuits intégrés de l’ordinateur traitent les données plus rapidement que n’importe lequel ou laquelle des calculateurs et calculatrices humains employés jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. (Guez et Vargoz 2017)

Il y a désormais du bruit dans la définition, et ce bruit crie la sourdité des sciences humaines à saisir les conditions d’émergence de leurs objets d’étude. La prise de conscience de ce nouvel état des médias doit faire office d’épiphanie sur la nature des signes au-delà du signifié.

Das Grammophon entleert die Wörter, indem es Ihr Imaginäres (Signifikate) auf Reales (Stimmphysiologie) hin unterläuft. (F. A. Kittler 1985, 310)

Le gramophone vide les mots de leur sens en détournant leur imaginaire (signifiés) vers leur réalité (physiologie vocale). (traduction personnelle)

L’un des exemples développés par Kittler dans Grammophon, Film, Typewriter (1986) pour figurer le changement de paradigme engendré par les technologies de la modernité est une histoire de bruits et de lettres. Il s’agit de l’anecdote racontée par Salomo Friedländer dans la nouvelle « Goethe parle au phonographe » (1916). Dans cette nouvelle issue d’un recueil explorant le grotesque humain, une femme, Anna Pomke a un rêve : celui d’entendre la voix de Goethe, dont elle vénère les écrits.

Ach, Herr Professor, ich hätte wenigstens so gern Goethes Stimme noch gehört! Er soll ein so schönes Organ gehabt haben, und was er sagte, war so gehaltvoll. Ach, hätte er doch in einen Phonographen sprechen können! Ach! Ach!

Ah, professeur, j’aurais au moins tellement aimé entendre une fois de plus la voix de Goethe ! On dit qu’il avait un si bel organe et que ce qu’il disait était si riche. Ah, s’il avait pu parler au phonographe ! Hélas ! Hélas ! (traduction personnelle)

Anna est en ceci une lectrice issue du système de lecture des début du XIXe siècle, temps où la lecture opère comme un dispositif qui fait entendre la voix de l’auteur entre les lignes. Récit d’un passage d’une époque culturelle à une autre, le dispositif hallucinatoire de lecture ne suffit pas à Anna qui souhaite connaître la voix de son maître hors de la page. L’amant désespéré d’Anna, un professeur et ingénieur nommé Abnossah Pschorr, inventeur de la télécommande, va ainsi entreprendre de ressuciter la voix de Goethe pour séduire l’objet de son propre désir. Intrications d’attentes physiques qui se croisent sans pourtant jamais réellement se rencontrer, la nouvelle de Friedländer expose un imaginaire transhumaniste, équivalent à celui de l’Ève future de Villiers de L’Isle Adam où un Edison fictif conçoit la première andréide (femme mécanique) à l’image de la femme dont est amoureux un Lord. Dans les deux histoires, il s’agit de dépasser la déception du réel par la conception technique très précise d’une nouvelle réalité : entreprise démiurgique qui répond au désir noble d’un homme amoureux dans le cas de l’Ève future ou à celui d’une femme épistémophile et largement présentée avec les marqueurs de l’hystérie (cris, pamoison, agitation, etc.) dans le cas de la nouvelle de Friedländer. En effet pour ramener la voix du philosophe aux oreilles d’Anna, Abnossah va produire un modèle technique sur le modèle de l’organe de Goethe. En se procurant, de manière illégale, un fragment osseux de la gorge du philosophe, Abnossah parvient à une reconstruction décrite comme exacte de ses voies aériennes jusqu’aux cordes vocales et poumons. La création finale de la réssurection, si sa forme demeure floue sous certains aspects, se présente sous la forme d’un mannequin qui est la reconstitution par voie d’air et moulage de larynx, associé à un phonographe pour le conduit sortant. Le rêve technique est détaillé et dans ce songe, la voix est également affaire de disposition et de mise en espace : il ne s’agit pas seulement d’une prouesse technique mais d’une sensibilité archéologique. Pour dépasser le râle que produit dans un premier temps le Goethe méchanique, l’invention doit en effet s’inspirer de l’espace de déclamation posthume de Goethe et inspirer littéralement les derniers fragments de la voix du philosophe. Abnossah et Anna disposent donc à cet effet la machine dans le bureau de Goethe, à Weimar, dans l’idée que cette dernière aspire les vibrations laissées par la voix de Goethe dans la pièce de travail. Élément mystique, la voix déborde de l’auteur, elle appartient aux contemporains et demeure en latence dans l’air tant qu’elle leur fait sens, elle continue de vibrer après la fin du mot, après la mort comme un fragment culturel. C’est là une image autant pour signifier la résonnance des idées au-delà des vies des individus, représenter un regard empreint de mystique et de magie sur les technologies modernes et les perspectives que ces dernières ouvrent sur le monde, que pour figurer le fonctionnement d’une culture qui raisonne par traces. Une fois la voix récupérée, Goethe se met à parler au phonographe. Râle, sifflement rauque, raclement sont d’abord les sons produits et puis finalement la voix du philosophe sort ressucitée par la mécanique de l’ingénieur.

Parce que le larynx du philosophe sert dans l’expérience d’appareil mécanique (mecanischen Apparat), le principe de machine retrouve ici ses origines et notamment une de ses premières typologies, les organa vitruviennes (1986). Le terme Organ utilisé à plusieurs reprises dans la nouvelle pour désigner du larynx de Goethe, particulièrement dans la bouche d’Anna, ne sous-entend pas seulement une partie plus basse du corps du philosophe (et les réactions sonores d’Anna autant que la jalousie d’Abnossah soutiennent cette double lecture), il signe l’idéal, sur lequel se fonde un imaginaire transhumaniste, de parvenir à une union entre corps humain et machinique. Devant servir d’objet de conquête d’Anna, le Goethe parlant au phonographe rate ou excelle dans son fonctionnement puisqu’il sépare encore davantage les deux individus. Anna se trouve hypnotisée par le philosophe retrouvé, obsédée par le souvenir de cette voix réssucitée, au point de ne plus entendre Abnossah qui, de colère et d’aveu, jette son invention sous les roues d’une autre machine de la modernité, le train. C’est en détruisant le nouveau Goethe qu’Abnossah conquiert Anna, qu’il fidélise une nouvelle génération de consommateurs puisque cette dernière, folle de rage, lui demande immédiatement un nouveau larynx de Goethe (einen neuen Kehlkopf Goethes), tout en se jetant dans ses bras, ce à quoi Abnossah répond : »Après les noces, meine Taube!« (Après les noces, ma colombe !).

Par ce geste final, nouant le récit du rêve transhumaniste à un vaudeville, l’ingénieur marque le passage d’une époque culturelle à une autre, de la lecture hallucinatoire à l’hypnose, ce nouveau rapt arrivant avec les nouveaux médias. Débordement de la fiction sur le réel, signe d’une invention littéraire des médias, plusieurs projets contemporains ont entrepris de restituer les voix depuis l’outre-tombe. Que ce soit le projet en 2015 porté par Flavia Montaggio, Patricia Montaggio et Imp Kerr de restitution de la voix de Nietzsche à partir de son génotype, du synthétiseur Text-To-Speech et d’une reconstitution par imprimante 3D de sa trachée et de son larynx ; ou le projet en 2020 d’une équipe de chercheurs de l’Université de Tübingen de restitution de la voix d’une momie égyptienne vielle de 3 000 ans à l’aide de la mesure de l’appareil phonatoire et d’une reproduction aussi par imprimante 3D ; le mode opératoire demeure identique à celui d’Abnossah. Il s’agit de mouler dans l’organe du défunt, d’employer un dispositif phonatoire et de saisir les traces d’une époque culturelle pour que la remédiation fasse sens aux contemporains. L’auteur, statut comme idéal, est dans cette époque des machines restituant les discours une fonction technique de son environnement média-technique (F. A. Kittler 1990).

Dans ces entreprises, ce qui transparaît, ce que concluent Kittler et les commentateurs à sa suite (Vargoz 2012), c’est que si la machine renoue avec l’organe, l’auteur est devenu le bruit blanc d’un média : il grésille, il ronfle, il grince. Les premiers sons de Goethe parle au phonographe relèvent en effet du bruit et si ce qu’il produit ensuite, restitution d’un débat avec un collaborateur, fait sens aux témoins de la scène, cela reste le bruit d’un mécanisme : la machine, constituée d’une part organique, une part d’ingéniérie et une part de mystique de l’aura d’un individu (les vibrations suspendues dans le bureau du philosophe), parle au nom de l’auteur et ainsi l’efface derrière un substitut. Qu’importe Goethe, son corps ou ses mains, pour Anna, seule compte l’effet de présence qui place les témoins comme spectateurs. Le bruit d’une littérature prochaine est donc annoncée comme celui de rouages, de pièces mécaniques, au travers en somme d’une nouvelle réalité technique prenant le dessus sur la voix, la main, l’humain.

Le signe rendu aveugle

Unser Schreibwerzeug schreibt mit an unseren Gedanken. (Lettre à Heinrich Köselitz, fin février 1882 (Montinari 1975))

Nos outils d’écriture écrivent avec nous sur nos pensées. (traduction personnelle)

Écho à l’affirmation de Kittler, le constat de Nietzsche s’inscrit dans un moment de passage pour l’auteur, le passage d’un système d’inscription à un autre où les termes du contrat d’écriture ne sont plus les mêmes. Sujet à des anisocories et à de fortes migraines à répétition, Nietzsche éprouve des difficultés croissantes à écrire à la main, adoptant un style de plus en plus aphorique (Lettre du 5 novembre 1879 (Nietzsche 1986, 461)), il se voit donc contraint d’adopter une machine à écrire. La machine de Nietzsche poursuit une inspiration transhumaniste : il ne s’agit pas, comme pour des auteurs tels que Twain ou Nansen, de pousser une productivité vers une idée de la modernité, de produire plus et plus rapidemment, mais de palier les déficiences physiologiques de son propre corps. Se distinguant de ses contemporains, Nietzsche choisit un type de machine facilement transportable : la Boule de Malling-Hansen est donc préférée au modèle américain plus répandu et plus lourd (Lettre du 5 décembre 1881 (Nietzsche 2008, 146)). La machine est envoyée depuis le Danemark. Par sa disposition, notamment la disposition semi-criculaire des touches, la page est rendue aveugle car cachée sous le clavier rond, les yeux de Nietzsche se sont ainsi plus à l’effort. L’aveuglement, cependant, se déplace.

Un objet ne devient visible qu’en rendant aveugle ce qui l’entoure. (Christin 2009, 13)

Dans cette transition mécanique, retrouver la vue de l’écriture implique s’aveugler à la page, soit au lieu même où émerge la pensée. Constituant une entité propre dans la trinité technologique d’une de ses recherches principales (Gramophone, Film, Typewriter), la machine à écrire constitue pour Kittler un moment important pour l’histoire culturelle de l’écriture en ce qu’elle détrône la main et signe une « croissante dévastation du mot » (Heidegger 2011, 141). S’appuyant notamment sur les travaux d’Heidegger pour expliquer ce passage, Kittler reproduit certainement une perspective logocentrée et plutôt romantique de l’écriture (comme un moment presque spirituel de rencontre avec le monde), mais sa réflexion a le mérite de souligner le bouleversement phénoménologique que cause l’adoption de nouveaux modes d’écriture sur l’émergence du fait littéraire. L’écriture devient un principe de frappe (et Kittler aura à coeur d’y apposer avec force un imaginaire militaire désignant la machine à écrire comme une « mitrailleuse à discours » (2018, 317)) et dans ce nouveau lexique du geste littéraire, la main y perd une souveraineté. Avec la machine à écrire, ce n’est pas tant que Nietzsche est aveuglé à sa propre écriture qu’il n’a en réalité plus besoin de voir. Le principe même de visibilité est rendu caduc dans l’acte d’écriture.

Lors de l’écriture manuscrite, l’œil doit constamment observer la ligne écrite, et uniquement celle-ci. Il doit surveiller la réalisation de chacun des signes écrits, mesurer, diriger, en bref il doit conduire et guider la main lors du tracé de chaque trait. À l’inverse, la machine à écrire produit par une simple pression brève du doigt une lettre complète à l’endroit prévu sur le papier, qui n’est non seulement pas effleuré par la main de l’écrivain mais qui, éloigné de celle-ci, se situe en outre en un tout autre lieu que là où les mains travaillent. (Herbertz 1909, 559)

Ainsi le Nietzsche mécanisé, écrivant à la machine, est une figure de l’auteur dissous dans le fonctionnement média-technique d’un système d’écriture moderne. De l’aphorisme, l’écriture nietzschéenne passe au style télégraphique. « [L]’écriture automatique était inventée » comme le commente Kittler dans sa lecture du parcours nietzschéen puisque l’écriture advient désormais hors du regard, en deçà des yeux du chef des opérations(2018, 335). Découvrant l’efficacité de fonctionnement ainsi que la force imagée d’une nouvelle technologie, Nietzsche va décrire dans sa correspondance l’évolution de son rapport à l’écriture, de son intimité à la pensée, et via cette expérience de la machine, parvenir ainsi au constat, en 1882, que les outils d’écriture ont une part active dans l’émergence de la pensée : ils écrivent et pensent avec/au travers de/entre nos doigts. Cette réalisation annonce en écho les pensées des médias qui déclineront les formulations pour pousser encore un peu plus le cran de la part active. Qu’il s’agisse de la phrase de McLuhan, « Medium is the message » (1964), ou de celle de Kittler, »Medien bestimmen unsere Lage« (1986, 2) (« les médias déterminent notre situation »), il s’agit dans les deux traditions de signifier le rôle ontologique des médias : la pensée nietzschéenne d’après 1882 n’existe pas, n’est pas, sans les caractéristiques physiques de la machine à écrire qui en permet l’émergence.

Le parcours littéraire de Nietzsche est ainsi un cas d’étude qui marque, selon Kittler, non seulement un balancement culturel majeur entre deux époques technologiques, mais surtout le début de la culture littéraire de la machine à écrire, soit en 1882. Illustrant une déprise effective de la main sur l’incarnation des lettres, l’exemple de Nietzsche est déjà en soi l’occasion de rappeler une réalité brute de la littérature : une recherche d’outils autant que de formes poétiques, une errance entre modes d’écriture. L’écriture est alors le cheminement d’un individu qui n’aura de cesse de s’adapter aux failles des différents systèmes d’écriture qu’il tente et collectionne.

L’autre écrivant

Unser Schreibzeug arbeitet nicht nur an unseren Gedanken mit; es »ist ein Ding gleich mir«. Maschinelles und automatisches Schreiben widerruft den Phallogozentrismus klassischer Schreibgriffel. […] So trat Nietzsche würdig neben die christlichen jungen Frauen Remingtons und Mailing Hansens Kopenhagener Setzerinnen. (F. A. Kittler 1986, 299)

Notre outil d’écriture ne participe pas seulement à l’élaboration de nos pensées ; il est « une chose comme moi ». L’écriture mécanisée et automatique remet en cause le phallocentrisme de la plume classique. […] Ainsi Nietzsche prit-il place avec dignité aux côtés des jeunes femmes chrétiennes de Remington et des employées typographes de Malling Hansen à Copenhague. (F. A. Kittler 2018, 342)

Entre les doigts de Nietzsche, ce n’est pas seulement la machine à écrire qui fait son entrée dans le paysage littéraire, mais également le système culturel lié à ces dispositifs. Ce système culturel, pour le cas de la littérature plus particulièrement, est celui où défilent en série les secrétaires, figures d’une émancipation autant que d’un asservissement par l’écriture. Si l’adoption de la machine à écrire illustre le passage d’un système d’inscription à un autre, son abandon et la transition à une autre méthode de transcription sont des étapes d’autant plus significatifs de la portée culturelle de ce système, vu par Kittler comme celui d’un »Prototyp in die Welt« (1986, 310). L’aventure de Nietzsche avec la machine à écrire se termine certainement trop tôt et de manière plutôt tragique. Paradoxalement, si la Boule de Hansen est suffisamment légère pour être transportée au fil des voyages du philosophe, elle est aussi extrêmement délicate (ce qui lui vaudra son surnom dans la correspondance de l’écrivain) : elle se brise donc et ce n’est pas seulement le souci d’une réparation minutieuse, impliquant un renvoi au Danemark, qui marque Nietzsche, mais le sentiment de se trouver dépourvu d’outil d’écriture à nouveau et de réaliser du même coup une dépendance qui est aussi émotionnelle. La sécrétaire, figure plurielle dans le cas de Nietzsche, arrive donc au moment où la machine fait défaut. Le dernier Nietzsche n’est en effet pas celui mécanisé, parlant aux touches, mais celui dictant aux femmes ou collaborant avec elles4.

Textverarbeitung heute ist das Geschäft von Paaren, die miteinander schreiben, statt miteinander zu schlafen. Und wenn sie bei Gelegenheit beides tun, kehrt erst recht keine romantische Liebe wieder. Nur solange Frauen von Diskurstechnologien ausgeschlossen blieben, gab es die Eine als anderes aller Wörter und Drucksachen. Schreibmaschinenfräulein wie Minnie Tipp dagegen lachen über Romantik. Deshalb hat das diktierte Schreibmaschinenschrifttum, moderne Literatur also, entweder keinen oder. Nietzsches Begriff von Liebe. (F. A. Kittler 1986, 310)

Le traitement de texte est aujourd’hui l’affaire de couples, qui écrivent l’un avec l’autre au lieu de coucher l’un avec l’autre. Et lorsqu’à l’occasion ils font les deux, il ne s’agit pas du tout d’un retour à l’amour romantique. La femme ne fut l’autre des mots et des imprimés qu’aussi longtemps qu’elle fut exclue des technologies du discours. Au contraire, les demoiselles machines à écrire comme Minnie Tipp se moquent du romantisme. C’est pour cette raison que la littérature dictée et dactylographiée, c’est-à-dire la littérature moderne, n’a pas de concept d’amour, ou alors celui de Nietzsche. (F. A. Kittler 2018, 352)

Ce système d’écriture associant une voix à deux mains étrangères, comparé par Kittler à un principe de couple qui devient bureaucratique, établi un principe d’émergence du fait littéraire dans lequel l’auteur seul ne suffit plus. Si l’on poursuit la perspective médiale d’une part active des outils et éléments du contexte d’écriture, la secrétaire constitue une composante déterminante : c’est elle qui fait advenir l’inscription de la pensée, c’est elle qui fait advenir la littérature. Les exemples donnés par Kittler servent, en plus de celui de Nietzsche, à décliner la culture d’une désécriture où l’auteur est seulement un des individus d’un duo d’écriture, placé par la postérité au centre, mais en réalité dépendant de la présence de l’autre, de celui qui sous sa dictée, est celui qui écrit véritablement.

Le déplacement du phallocentrisme comme aime le voir Kittler n’est pas complet cependant : si d’autres mains que celles de l’homme ont désormais accès à la plume mécanique de la littérature, cela reste sous les ordres d’une voix et d’un désir masculin. La transfiguration, même transhumaniste, se fait dans les limites d’un schéma qui reste un hétéronormé. Or le principe de servitude manuelle, qui est à la source de l’émergence de bien des œuvres littéraires, n’est pas sans risque en tant que tel puisque ce qui peut être désignée comme « collaboration bureaucratique » tourne parfois aux mauvais mariages.

Einstweilen habe ich die treffliche Frau Röder-Wiederhold im Hause; sie erträgt und duldet »engelhaft« meinen entsetzlichen »Anti-demokratismus« – denn ich diktiere ihr täglich ein paar Stunden meine Gedanken über die Europäer von heute und Morgen; aber zuletzt, fürchte ich, fährt sie mir noch »aus der Haut« und fort von Sils-Maria, getauft wie sie ist, mit dem Blute von 1848. (Lettre de juin 1885 (Nietzsche 2008, 158))

En ce moment, j’ai à la maison l’excellente Madame Röder-Wiederhold ; elle supporte et tolère « comme un ange » mon épouvantable « anti-démocratisme » – car je lui dicte chaque jour, à raison de quelques heures, mes réflexions sur les Européens d’aujourd’hui et de demain ; mais je crains qu’elle ne finisse par « sortir de ses gonds » et s’en aille de Sils-Maria, toute baptisée qu’elle est, du sang de 1848. (traduction personnelle)

Plusieurs noms peuvent être associés à cette aventure nietzschéenne des secrétaires, Resa von Schirnhofer, Meta von Salis, Hélène Druskowitz ou Lou von Salomé, or le nom de Röder-Wiederhold enserre la réalité d’un mariage froid : participant à l’écriture de ce qui deviendra Par-delà le bien et le mal, Louise Röder-Wiederhold n’adhère pas à la pensée nietzschéenne sur bien des points. Que les convictions de cette dernière aient constitué une ombre nécessaire pour que Nietzsche se garde d’exprimer certaines idées, ou les reformule de manières à atténuer leur caractère scandaleux, que certaines des réflexions dictées n’aient pas atteint la transcription sous leurs formes d’origine ou sous aucune autre forme, la participation de la secrétaire ne fait pas office de coquille vide : c’est un espace de résonnance qui reformule les échos, parfois les réduit au silence. Ni muse ni outil creux, l’autre écrivant travaille, de concours avec la machine, à un déplacement de la maîtrise, de la main-mise, de l’auteur sur l’écriture.

L’ultimatum comme remède

Le constat que pose Kittler, d’une dépossession de l’écriture, n’est pas à comprendre comme une condamnation de l’écriture – puisqu’il le formule qui plus est par écrit –, il s’agit au contraire d’une invitation à prendre en compte le changement culturel impactant le fait littéraire qui a lieu entre 1800 et 1900. L’écriture n’est pas morte, c’est le mythe de l’exclusivité de l’écriture humaine qui l’est. Kittler, dans l’ensemble de ses travaux oscillant entre archéologie et enquête, encourage donc les sciences humaines à s’intéresser aux conditions d’émergence de leurs discours, à adresser les fondements des idées. Exorcisme ou désenvoûtement, la perspective est ici de considérer que les discours ne vont pas de soi, que la solution humaine n’est pas non plus suffisante à expliquer leur apparition. Les changements d’ordres du discours sont médiatiques, ils sont donc matériels, ce qui veut dire, parce qu’ils ne sont pas dans les nuées éthérées des dieux, que les conjonctures d’émergence du fait littéraire sont observables, étudiables. Faisant référence précisemment aux programmes informatiques, l’écriture ne se pose plus pour Kittler selon les mêmes modes d’existence : elle est désormais « inscription électrique gravée dans le silicium de nos ordinateurs, c’est-à-dire un différentiel électrique » (Guez et Vargoz 2017). Si les règles ont changé, que nos postures de joueurs ne sont plus celles de l’ancien temps, comment écrire alors ? Si nous ne saisissons plus intellectuellement ou sensoriellement une écriture, la forme d’enregistrement de nos discours comment affirmer autrement que dans le spectre d’une déprise ?

La première réponse qu’offre le médiologue nous ayant proposé le trouble dans l’écriture pourrait apparaître avec autant de clarté que de radicalité :

I can’t imagine that students today would learn only to read and write using the twenty-six letters of the alphabet. They should at least know some arithmetic, the integral function, the sine function… everything about signs and functions. They should also know at least two software languages. […] (Griffin, Herrmann, et Kittler 1996)

Je ne peux pas concevoir que les étudiants aujourd’hui apprennent seulement à lire et à écrire à partir des vingt-six lettres de l’alphabet. Ils devraient au moins connaître quelques notions d’arithmétique, la fonction intégrale, la fonction sinus… tout ce qui concerne les signes et les fonctions. Par ailleurs, ils devraient maîtriser au moins deux langages informatiques. […] (traduction personnelle)

Pour lutter contre la déprise, la solution s’avère être l’apprentissage de ses nouveaux codes du jeu qui nous met en défaut.

Qui ne code pas, n’écrit pas

L’ultimatum du code adressé aux sciences humaines et plus largement à l’humanisme est un discours qui a certainement participé à d’établir le champ actuel appelé les humanités numériques qui émerge du croisement entre des méthodologies, des pratiques et des thématiques issus des sciences informatiques et des arts, lettres et sciences sociales et humaines. La connaissance du code relève pour Kittler autant d’une compétence logique dans la lignée du développement de la culture occidentale, mais également d’une nécessité pour la cohérence et la survie d’un humanisme5 : comme l’explique également Dombroawski dans son approche du code, la connaissance du code par les humanistes est nécessaire parce qu’elle permet de décomposer les outils utilisés et de saisir leurs biais (O’Sullivan 2022). Il ne s’agit pas d’une connaisse intermédiaire de l’écriture, mais de ce qui en permet la compréhension désormais.

[…] Then they’ll be able to say something about what culture is at the moment, in contrast to society. Under society falls much more, such as “how to behave” or “what to wear,” which are also part of culture. I think, however, we understand “culture” in terms of a system of signs. Cultural studies refers to and examines the most important sign systems. (O’Sullivan 2022, pp. 137-145)

[…] Ils seront alors en mesure de dire quelque chose sur ce qu’est la culture à l’heure actuelle, par opposition à la société. La société englobe bien d’autres choses, comme « comment se comporter » ou « comment s’habiller », qui sont aussi des éléments de la culture. Je pense toutefois que la “culture” nous l’entendons comme un système de signes. Les études culturelles se réfèrent aux systèmes de signes les plus importants et les examinent. (traduction personnelle)

Cette dimension de contemporanéité est un élément de l’ultimatum : rester au contact de son temps, comprendre l’actualité d’une culture, dont les phénomènes modernes ne doivent être pris ni comme de simples réactualisations passées ni comme d’absolues révolutions mais comme de reconfigurations en profondeurs qui nouent des principes de continuité et de rupture. L’articulation entre des pratiques numériques d’écriture et un statut d’auteur est désormais inévitable :

J’ai un jour prétendu : « T’es pas codeur, t’es pas auteur. », sous prétexte qu’il faut maîtriser les écritures de son temps pour prétendre être de son temps. (Crouzet 2013)

Il s’agit d’utiliser des outils de son temps pour être de son temps, mais cette maîtrise ne peut suffire pour plusieurs raison : 1. d’abord parce qu’elle présente le risque de tomber dans un conformisme technologique, utiliser tout ce que tout le monde utilise ; 2. parce que la maîtrise d’un outil en terme d’utilisation n’implique pas forcément une connaissance de son fonctionnement. Pour reprendre le conseil de Chartier évoqué en amorce d’écriture, l’exorciste n’implique pas tant de repenser l’esprit des sciences de l’esprit, plutôt d’acter cet esprit, de le mettre en contact avec les matières concrètes de son émergence. Or l’émergence de la pensée, la réalité des écriture, même l’actualité de la culture imprimé ne peuvent aujourd’hui être distingués de la culture numérique, de ses environnements et de ses fonctionnements. Parce qu’il a certainement été parmi les premiers universitaires en humanités à utiliser d’autres médias pour la rédaction, à programmer son écriture ou à utiliser dans le cadre de sa recherche un éditeur de texte par ligne de commande, il n’est pas étonnant que la solution à la déprise que propose Kittler aille dans le sens d’une formation aux nouvelles techniques d’écriture.

« Mr. Kittler, you are wrong »

Once I met a young professor of German literature, who addressed me during a lunch break at a conference. He told me, “Mr. Kittler, you are wrong. You always tell us that in order to understand the computer age one has to be able to program one’s own computer. This is silly,” he said, “Computers are like cars. You don’t have to understand the internal mechanics of a car in order to drive it. Look at me,” he said, “I am a professor of German literature without ever having written a poem.” And I told him that if this was the case, he was no scholar of German literature. (Khayyat et Kittler 2012, 14)

Un jour, j’ai rencontré un jeune professeur de littérature allemande qui s’est approché de moi pendant la pause déjeuner d’une conférence. Il m’a dit : « Monsieur Kittler, vous vous trompez. Vous nous dites toujours que pour comprendre notre monde informatique, il faut être capable de programmer soi-même son ordinateur. C’est absurde », a-t-il ajouté, « Les ordinateurs sont comme les voitures. Il n’est pas nécessaire de comprendre la mécanique interne d’une voiture pour la conduire. Regardez-moi, disait-il, je suis professeur de littérature allemande sans avoir jamais écrit un poème. » Et je lui ai dit que si c’était le cas, il n’était pas un spécialiste de la littérature allemande. (traduction personnelle)

Au-delà de l’analogie entre ordinateurs et voitures, ce qui transparaît de cet échange, certainement romancé par Kittler lui-même dans la cadre de l’entretien, c’est l’importance de l’expérience dans l’expertise : le fait d’avoir pratiqué. Pour être spécialiste de la littérature allemande, il ne s’agit pas d’être un auteur reconnu de cette littérature, mais d’avoir été soi-même au contact de l’expérience d’écriture. Cette perception de la pratique obligée est une posture intellectuelle forte qui renverse un schéma épistémologique dominant : pour reprendre les termes de l’anthropologue britannique Ingold, il ne s’agit plus de making through thinking (où l’expérience fait suite à la réflexion) mais de thinking through making (où la pensée émerge de la pratique) (Pohjoisen kulttuuri-instituutti Institute for Northern Culture 2013). L’écriture et le fait littéraire ne sont alors plus de l’ordre de la projection mais d’une émergence concrète qui est ainsi déterminée par un contexte matériel et médiatique. L’entreprise de l’exorcisme est principalement de rappeler que toute culture détermine sa pérennité par ses modes de production et de diffusion et s’incarne concrètement dans un contexte qui est technologique. Dans cette optique, en ajoutant le fait que la littérature est alors affaire du contexte médiatique contemporain, de la même manière qu’un moniteur d’auto-école doit être au fait du fonctionnement des voitures et de leurs développements, un jeune professeur de littérature allemande doit être au fait d’une culture numérique. La montée en compétences qu’encourage, voire qu’impose le médiologue, est-elle cependant totale ? Si l’on prend son cas en exemple, on peut remarquer que, bien que ses pratiques d’écriture relèvent sans nul doute d’un apprentissage sérieux et inédit pour l’époque en sciences humaines, il reste que le médiologue lui-même ne maîtrisait pas entièrement les langages de la machine selon la tradition orale.

Kittler’s disciple Wolfgang Ernst has said, “Kittler wrote in a ‘polemic style’ of Assembly – You have to know what I’m saying already”. Kittler could not explain all of his code or “retrace his steps”: “it was irreconstructable”. For Kittler, “His assembly writing was so close to subconscious … A kind of ‘automatic programming.’” He described the process: “Kittler always spoke about coding in assembler as a deep psychological and analytical process. He would enter a kind of trance. Afterward, he couldn’t really tell you how he came to write it that way. He would mostly work on it at night”. (Marino 2020)

Le disciple de Kittler, Wolfgang Ernst, a déclaré : « Kittler écrivait dans le style polémique d’assemblage – vous devez déjà savoir ce que je dis ». Kittler ne pouvait pas expliquer tout son code ou en « retracer ses pas » : « C’était irréconstructible ». Pour Kittler, son écriture d’assemblage était très proche du subconscient […], une sorte de « programmation automatique ». Il a décrit le déroulement du processus : « Kittler a toujours parlé du codage d’assemblage comme d’un processus psychologique et analytique profond. Il entrait dans une sorte de transe. Après coup, il ne pouvait pas vraiment vous dire comment il en était arrivé à l’écrire de cette manière. Il y travaillait surtout la nuit ».

Ce qui référé ici comme le langage d’assemblage désigne le plus bas niveau de représentation de langage machine sous une forme humainement lisible. Ce langage demeurait complexe puisque les combinaisons des bits du langage machine d’origine étaient représentés par des symboles mnémotechniques. L’exorcisme, qui avait pour but indirect de déconstruire les romans abstraits de la littérature où le génie produit un texte par le souffle des muses invisibles, se retourne contre l’exorciste qui dans sa propre pratique, sa propre maîtrise a laissé une place à une idéalité de l’écriture. La maîtrise consciente, celle qui peut documenter son processus d’écriture, n’était pas la pratique même du médiologue dont les intrications semblaient le dépasser dans l’expérience d’écriture. Pour reprendre la formulation du médiologue, il semble difficile de concevoir qu’un chercheur ayant décidé d’apprendre quelques notions d’arithmétique, la fonction intégrale, la fonction sinus… tout ce qui concerne les signes et les fonctions, de maîtriser des langages de programmations n’ait pas documenté son processus d’écriture et que ce dernier lui échappe dans ses étapes. Il reste donc dans la maîtrise une part de déprise, une part inhumaine.

L’écriture a toujours été inhumaine

L’aveu de déprise se résume pas seulement à un problème individualiste sur l’écriture (l’auteur n’écrivant jamais totalement seul car d’autres acteurs sont présents pour lui permettent cette activité et la reconnaissance de son travail), mais bien plus à une problématique ontologique : si l’auteur n’écrit pas seul, ce n’est pas seulement par la présence de secrétaires ou d’autres interventions, mais parce qu’écrire implique un ensemble de composants qui entrent en relation, en résistance ou simplement en rapport dans un contexte particulier. Influencé par la french theory et les travaux poststructuralistes, Kittler souhaite ouvrir l’analyse littéraire focalisée sur l’étude des structures du langages et de ses dynamiques intertextuelles aux entrailles de la machines pour en saisir les systèmes techniques et surtout leur implication sur notre conception du texte. Si il cite maintes fois l’article de Foucault « Qu’est ce qu’un auteur ? », c’est pour dépasser la conception du sujet ouverte par cette approche comme « fonction variable et complexe du discours » pour la poser comme composition média-technique du discours. Le fait littéraire émerge ainsi d’une composition de rapports (Deleuze, Gilles 2019) qui dépasse le principe humain, qui sont pour la plupart inhumains. La posture proposée par Kittler tient donc du décentrement : l’intellectuel n’est plus au centre de sa production écrite, il ne l’a jamais été, il l’est peut-être encore moins aujourd’hui. Le terme inhumain est repris de la réflexion de Vitali-Rosati (2020), qui a été préféré à non-humain, pour conserver une dimension morale.

L’écriture fait peur car elle s’échappe de l’humain et cette peur déclenche une résistance : résistance morale à l’aberration de cette force. Le jugement négatif contre l’écriture est justement un jugement moral. Le terme inhumain mantient cette provocation. (Vitali-Rosati 2020)

La provocation de la réalité de l’écriture fait écho au décentrement de Kittler, ou plus largement à la pensée des médias qui avait pour objectif de délivrer l’humain de la « narcose narcissique » (McLuhan 1977), en ce qu’elle s’attaque à l’ego intellectuel : celui qui prétend que la compréhension totale est possible et que donc il y a une vérité ou une approche scientifiquement vraie des choses. Cette prétention place l’humain au centre du monde des idées, et délimite ainsi une frontière nette entre lui et ce qui n’est pas lui. L’approche posthumaine de l’écriture notamment défendue par Vitali-Rosati, mais également avant lui Hayles (1999), revient à au contraire défendre l’idée d’une porosité de la frontière et à un décentrement de l’humain vis-à-vis de l’écriture. C’est notamment dans cette optique que l’on peut comprendre la préférence donnée à inhumain puisque non-humain rappelait par trop une frontière manichéenne. Or l’idée d’inhumanité embrasse en un même mouvement la pratique de Kittler qui parvient à son but sans comprendre son code, il y aura toujours quelque chose qui échappe. Même l’entreprise de maîtrise ne peut totalement résoudre la déprise qui aura toujours eu déjà lieu puisque les choses s’incarne dans des rapports au monde autant pluriels que complexes. Cela étant dit, l’entreprise de compréhension ne doit pas être abandonnée : il faut toujours enquêter sur les environnements qui dont à la source du fait littéraire justement parce que c’est ce qu’écrire désigne, soit écouter le bruit de ce que l’on n’écrit pas. En tant que témoin du réel technique de l’écriture, le bruit est ce qui cristalise autant un rapport d’étrangeté qu’un processus d’étrangisation tel que développé par Šklovskij (2008). Appelée aussi défamiliarisation, l’étrangisation ou désautomisation, le concept de Šklovskij désigne à l’origine un procédé artistique qui vise à susciter un sentiment d’étrangeté face à la création, soit à détruire une approche dite automatique. L’exemple donné par Šklovskij est notamment celui du Cheval de Tolstoï, un récit qui se fonde sur la perspective d’un cheval pour rompre avec les habitudes de la narration littéraire.

Ce que vient ajouter cette perspective à l’exorcisme médiatique réside dans un principe d’intemporalité qui vient adoucir quelque peu le propos de « révolution des nouveaux médias » de Kittler : en effet les règles culturelles de l’écriture entre 1800 et 1900 ont changé, mais l’écriture a toujours été déjà inhumaine. Autrement dit, bien avant le gramophone, le film et la machine à écrire, l’humain n’écrivait plus. Écrire ne se réfère alors plus seulement à un geste d’inscription ou à une activité demandant organisation, mais à une posture interrogative et exploratoire quant aux supports et outils utilisés. Ce qu’a recherché autant le parcours du geste de Michaux, développant l’expression du support au-delà d’une mystique intentionnalité de sa main pour aller à la rencontre avec la matière du trait. Dans son travail, mêlant la lettre ou le tracé, l’art, qu’il soit plastique ou littéraire, est l’affaire d’une recherche phénoménologique de l’inscription dans un principe de mouvement, soit de relation entre un corps et un autre (Mellet 2023). Qu’on le nomme exorcisme, posthumanisme, quête phénoménologique ou défamilisarisation de l’écriture, le procédé qui vise à interroger la posture de l’humain dans un rapport de porosité avec son environnement d’expression renverse l’idéal d’une exclusivité humaine dans une tradition humaniste et sert ainsi d’ouverture vers d’autres modes de pratique d’écriture.

L’alternative de la désécriture

Il me semble que la seule condition nécessaire pour un artiste c’est de maîtriser tous les outils qui peuvent impacter son art, les digérer, puis en user ou pas selon les circonstances. (Crouzet 2013)

Si l’on revient à l’écriture par la pratique d’écriture, en mettant de côté l’idéal de la maîtrise totale, même l’idéal d’être codeur, ce qui reste comme possibilité consiste justement en cet usage de circonstances, en un accompagnement, usage adapté à un besoin, au risque de toucher le mésusage, soit le détournement déjà latent dans l’idée de défamiliarisation. Lire en narrateur un cheval, comme dans la nouvelle de Tolstoï, faire parler Goethe dans le phonographe, accepter une désécriture de la machine ou de la personne en possession de la machine, embrasser une transe du code dont les étapes nous échappent, c’est ce qui décentre. L’écriture émerge dans ce qui extrait un objet d’un processus d’automatisme et de certitude. L’enquête, le détournement d’un outil à d’autres fins, l’exploration des hybridités ou même la multiplication des tentatives qui parviennent à un code fonctionnel sans pouvoir en expliquer la cause, l’ensemble de ces perpectives, si elles ne revêtent pas de prime abor une allure scientifique rigoureuse, relèvent d’une nouvelle pratique de l’écriture qui coïncide avec une recherche de la création. En résulte alors une perspective diffractive sur l’écriture, soit un regard qui appréhende ses multiples strates et réalités (Mellet 2025) en écho tout en sachant qu’il lui-même est un bruit parmi d’autres sons, une dissonance qui interfère.

Bibliographie

La traduction par « Exorciser l’homme des sciences humaines » permet de référer à la pensée de Foucault, dont une étude est présente dans l’ouvrage.↩︎

Cet article n’est pas un acte de colloque, mais émerge néanmoins à la suite d’une présentation dans le cadre du colloque « Accompagner. Limites et possibles » à l’Université de Montréal, 24-26 mai 2023. Le discours d’origine (disponible ici) a été réécrit, reforgé, remodelé sous la forme d’un texte plus développé, certainement augmenté, possiblement plus sérieux ou du moins conventionnel.↩︎

On pourrait traduire en français par système d’inscription en prenant en compte qu’il s’agit autant d’une notion interrogeant les modalités techniques et matérielles que les schémas culturels de l’écriture et de l’information.↩︎

Nietzsche, de ses propres mots, considérait ce système sur le mode du travail collaboratif (« mit mir arbeiten ») et en ce sens, les femmes connues qui ont été ses secrétaires étaient instruites (parfois jusqu’à avoir leurs propres recherches comme Lou von Salomé) et plutôt émancipées.↩︎