La vulnérabilité détruit le mythe selon lequel nous sommes des citoyens immédiatement égaux, rationnels et autonomes ; elle remet en cause l’ordre théorique qui fonde la possibilité d’un discours démocratique sur la politique. (Fabienne Brugère, L’Éthique du care, p. 82)

Tous les locataires se valent rapport à leurs poubelles, dit-elle, et c’est tous des salauds rapport à leur concierge. (Marguerite Duras, Madame Dodin, p. 1048 (pléiade, tome 1))

La notion d’accompagnement est, depuis quelques années, posée en avant-plan des discours politiques, sociaux et universitaires. Si l’intérêt dont elle est l’objet l’a précédée, la pandémie mondiale de COVID-19 a révélé au public à la fois la précarité et l’importance cruciale des soignant·e·s et des travailleur·se·s essentiel·le·s trop souvent marginalisé·e·s. Que ceux et celles-là aient alors été surnommé·e·s des « anges gardiens » par le gouvernement québécois s’inscrit de façon presque caricaturale dans l’imaginaire les auréolant… plus souvent au dépens de la réalité matérielle de qui accompagne. Encore, au Québec, la pénurie d’enseignant·e·s de secondaire et du primaire, les grèves nécessaires et répétées des éducateur·ices des Centres de la Petite Enfance (CPE), et encore la grève générale du Front Commun (réunissant plusieurs syndicats composés majoritairement d’infirmier·ère·s, d’enseignant·e·s, travailleur·e·s sociale, d’éducateur·ice·s, etc.) en 2023, rendent patent le peu d’avantages (sociaux, économiques et symboliques) dont bénéficient ces « anges », accompagnant·e·s de l’enfance, de l’adolescence et des personnes vulnérables. Ainsi, et alors même qu’on voit se dessiner dans l’espace social une prolifération des modes d’accompagnement généralement vue d’un bon œil (mentorat par les pairs, tutorat, normalisation du suivi psychologique et de l’éducation spécialisée, etc.), qu’on assiste par conséquent à une revalorisation symbolique du « prendre soin », cette dernière ne profite pas nécessairement à ceux et celles qui accompagnent (Ibos 2012; Paperman 2013; Tronto 2009; Molinier 2013). Si en 1926, Virginia Woolf écrivait déjà que « [d]e nos jours, la compassion est dispensée surtout par les laissés-pour-compte et les ratés, en majorité des femmes […] qui, ayant décroché de la course, ont du temps à consacrer à des expéditions rocambolesques et peu rentables » (Woolf 1926), force est de constater que plus d’un siècle plus tard, en renversant cette fois la phrase de Woolf, les accompagnant·e·s sont encore « laissés pour compte ». Et si les femmes sont toujours associées majoritairement à la sollicitude, au soin des autres et surtout à celui de leur corps (c’était à plus de 80% des femmes (Delvaux 2023) qui descendaient dans la rue en 2024), c’est plus largement les personnes marginalisées qui sont encore vouées au prendre soin, comme l’ont soulignées les théorie du care : « ce n’est pas le seul genre mais aussi l’appartenance raciale et de classe qui, dans notre culture, permettent d’identifier qui pratique le care et de quelle manière » (Tronto 2009, 156).

Toutefois, cette précarité de l’accompagnant se renverse parfois, soulignant une difficulté à arrêter une définition du terme. En effet, si l’accompagnement peut être d’emblée associé à un « bien » social, doublé d’une vulnérabilité des personnes qui accompagnent, il suscite par ailleurs, dans d’autres sphères, plutôt de la méfiance face à la vulnérabilité cette fois de l’accompagné·e. Cette méfiance est particulièrement aiguë vis-à-vis des professeur·e·s, éditeur·rice·s, médecins et autres « guides », c’est-à-dire lorsque s’y mêle un rapport de force dont on craint que certains ne tirent profit (abus relationnel, d’autorité ou de pouvoir). Par conséquent, tout en étant valorisé d’une part, l’accompagnement est aussi mis sous la loupe : quelles limites peuvent ou ne peuvent pas être franchies par celui qui accompagne ? Comment un·e professeur·e, par exemple, peut-il ou ne peut-il pas guider un·e étudiant·e (Delvaux, Lebrun, et Pelletier 2015; Rivard 2012; Poirier et al. 2013) ? Comment un·e soignant·e fait-il/elle pour prendre ses responsabilités professionnelles tout en laissant un·e malade choisir « pour lui/elle-même » (Pomey et al. 2018; Lefort et Psiuk 2019) ? En d’autres termes, que faire lorsque l’accompagnement devient ambigu au point de le rendre suspect, et de mettre en question la possibilité même « d’accompagner » ? Que penser des tentatives de dématérialisation de l’acte d’accompagner, qui le rationalisent et l’encadrent, mais le déshumanisent aussi : assistances d’intelligence artificielle et diverses applications de soutien, qu’elles soient financières, psychologiques ou de santé ? C’est encore ce « flou » autour du terme d’« accompagner » qui aura encore permis à ce verbe d’être approprié par le discours néolibéral français, alors qu’Emmanuel Macron en faisait l’un des termes phares de ses politiques, jusqu’à ce que le mot finisse par faire signe à un être « avec » qui renverrait plutôt à un « désengagement » qu’à une aide concrète apportée aux citoyen·ne·s : « Accompagner, ce n’est pas aider. Ce n’est pas protéger. Ce n’est pas secourir. Ce n’est pas indexer les salaires sur l’inflation » (Pliskin 2023).

Bref, accompagner, finalement : qu’est-ce que ça veut dire ? N’est-ce pas un terme qui sans cesse se retourne, évolue, change selon le contexte ? L’accompagnement est profondément ambivalent : position de pouvoir ou, au contraire, position subalterne ? Qui dépend de qui, qui est au service de qui, de celui qui accompagne et de celui qui est accompagné ? Où est la vulnérabilité, et où est la dépendance ? Où est le fin mot d’une action qui, s’enroulant sur elle-même, semble toujours relancer le jeu des perspectives de l’un vers l’autre, de l’aidé vers l’aidant, du sujet vers l’objet, de l’accompagnement lui-même en voie d’accompagnement ?

C’est là, dans les livres, que j’ai appris que je n’étais pas seule. J’étais avec moi. (Sylvie Laliberté, Je ne tiens qu’à un fil, mais c’est un très bon fil, p. 54)

L’accompagnement n’est pas qu’une notion sociale, médicale ou politique : elle est aussi au cœur de ce qui irrigue toute pensée, littéraire et philosophique. L’accompagnement peut se faire en lui-même une méthodologie singulière qui tient non pas à la rigueur d’un cadre théorique appliqué comme les lunettes de la justice, mais plutôt à la souplesse des rencontres : rencontres avec l’autre comme avec la littérature. En ce sens, l’accompagnement serait profondément lié aux théories du care telles que les a développées Gilligan (1986) : une forme de lien narratif à l’autre qui se passerait dess échelles stricte de la morale de Kohlberg pour penser d’autres lignes de fuite, d’autres hasards, d’autres liens. Car la pensée elle-même tient sur ce socle qu’est la communauté des textes, et l’écriture sur une forme de plagiat aléatoire, qui trouve son originalité dans le hasard des rencontres et ce qu’elles font émerger. Ces rencontres prennent alors d’autres formes, comme celle de deux livres sur une table de travail, qui se sont trouvés posés l’un à côté de l’autre pour préparer des projets qui n’avaient, pouvait-on penser avant de se retrouver face à leur façon étrange de se répondre, rien à voir, rien à voir du tout l’un avec l’autre. Il s’agit des hasards de ces moments où, bloquée dans une pensée, on trouve un chemin étrange, à partir par exemple d’une conversation dans un café, sur le sujet de la thèse d’une amie, une thèse qui n’avait pourtant rien à voir, non, rien à voir du tout, pouvait-on penser, avec la nôtre. Les hasards qui font encore que, dans un colloque, une conférence, un cours, une discussion, une émission de variétés, quelqu’un nous parle d’un sujet, ou dans une discipline, qui n’avait rien à voir, rien à voir du tout, pensait-on, avec la nôtre, pour finalement poser une question qui, pour une étrange raison, nous permet d’avancer, à force de nous transporter finalement bien ailleurs de là où nous pensions pouvoir aller, bien ailleurs de là où elle allait parfois elle-même. En ce sens, la pensée elle-même serait un cheminement ensemble : émulation, trahison, emprise, méprise ; elle fonctionnerait par la rencontre, elle serait toujours, par définition accompagnée – et cela même dans sa solitude nécessaire, accompagnée, par exemple, par le vers d’oreille que peut devenir une phrase – mais accompagnée, bien sûr, dans toute l’ambivalence, encore, de ces différents termes.

Ces diverses tensions, littéraires, philosophiques, sociologiques, dans la définition même de l’« accompagnement », sont au coeur des questions que pose ce dossier interdisciplinaire : tensions entre la vulnérabilité de la position accompagnante jusqu’aux craintes d’un abus de pouvoir de cette même position, tensions entre l’aide active et le désengagement qui devient parallèlement celle entre le contrôle et le laisser-faire, tensions que Patricia Paperman, dans l’article qu’elle signe dans ce dossier, réfléchit de façon située à partir cette fois de la notion d’ambivalence : « vouloir le soin hospitalier et ne pas vouloir être soumis aux contraintes de la médecine hospitalière ; vouloir l’assistance en cas de déficience fonctionnelle et ne pas vouloir négocier son autonomie ; vouloir la reconnaissance du care domestique et ne pas reconnaître ses propres besoins d’assistance […] ». C’est parce que les questions, tensions, ambivalences que suscitent l’accompagnement s’opposent et se recoupent, fondent tout un rapport au monde, qu’il nous paraissait nécessaire d’interroger de façon intersectorielle la notion d’un « bien accompagner », en s’arrêtant sur ses limites et ses possibles. Peut-on dire que l’accompagnement n’existe finalement que dans le hiatus, celui qui échappe à la contractualisation et qui le rend, aussi, profondément humain (Boutin 2004) ? Au carrefour de ces questions, dont la béance intrigue, voilà donc que les articles qui constituent ce dossier sont autant de pistes lancées plus avant en guise de répliques données à une problématique lourde de réflexions.

Les premiers articles du dossier s’interrogent sur l’accompagnement par la littérature. Ouvrant le dossier, c’est en ce sens que Maïté Snauwaert, dans « Du deuil au care : L’écrivain dans nos vies. Création », s’interroge sur sa « carrière de lectrice » à l’aune des figures d’écrivains qui l’ont jalonnée. « Quelle est cette figure de savoir, de prescience dans nos vies, qui fait que l’écrivain est une figure plutôt qu’une personne, mais dans laquelle nous cherchons aussi la personne, garante d’une vie vécue ? » De « l’écrivain préféré », cet auteur élu comme représentant d’une « expérience qu’il ne nous est pas possible de concevoir seul », Snauwaert s’arrête plus spécifiquement à l’accompagnement du deuil et dans le deuil que permettent certaines œuvres et paroles, notamment celles rapportées par Nick Cave après la mort de son fils. L’expérience du deuil se lit alors non pas à partir de la solitude de la disparition mais, au contraire, de l’accompagnement. Simon Harel aborde l’accompagnement par ses limites et l’impossibilité de son retour dans l’œuvre de Linda Lê. Il propose une lecture de l’œuvre à travers l’exploration de l’excès d’une violence et d’une déraison des rapports humains qui justifie, dans le langage littéraire, la mise en scène d’un « théâtre des sympathies que nous souhaiterions accueillir quand nous allons mal, mais qu’il n’y a personne autour de nous pour partager le secret et les hontes de nos vies ». Pour sa part, Pascale Millot défend en Cixous et sa Méduse des figures de l’accompagnement d’une littérature qui s’ouvre, grâce à elles, à la pensée d’une féminité épuisant les limites du concept et rejouant, de ce fait, l’inlassable renouvellement des possibilités de l’accompagnement. Dans une perspective personnelle, Pascale Millot revisite cette œuvre maintes fois étudiée, en relevant comment cette Méduse, de l’autre côté de l’océan, a pu influencer « quelqus autres langues de vipère royales » au Québec. Car la singularité linguistique de Cixous, cette langue médusienne qui alterne entre souffle et essoufflement, est contagion, et de la langue contagieuse vient peut-être l’accompagnement. Enfin, c’est à travers son panorama littéraire, de l’Antiquité à la modernité, que Catherine Grall, quant à elle, envisage l’accompagnement comme celui de l’humain s’accompagnant soi-même à travers la différence d’époques dont la confrontation permet de « penser autrement le rapport des êtres invisibilisés jusqu’en nous-mêmes ». Alors que cet accompagnement était tout d’abord pensé comme vertical sous l’autorité des textes relevant du sacré ou de la cité, c’est à la Renaissance que s’opère désormais un accompagnement plutôt horizontal, alors que les textes prennent en compte la place de l’individu et la réalisation de son bien-être dans un souci de l’autre. À notre époque moderne, la prolifération des écrits et leur accessibilité par la technologie met en lumière comment « la soif de singularités et le besoin de communautarismes a également compliqué l’idée d’accompagnement du sujet par les littératures ». La littérature accompagne ces singularités en leur donnant voix, et en dépassant ce souci de l’humain pour le transformer en un souci de ce qui nous entoure, autant l’altérité que l’environnement.

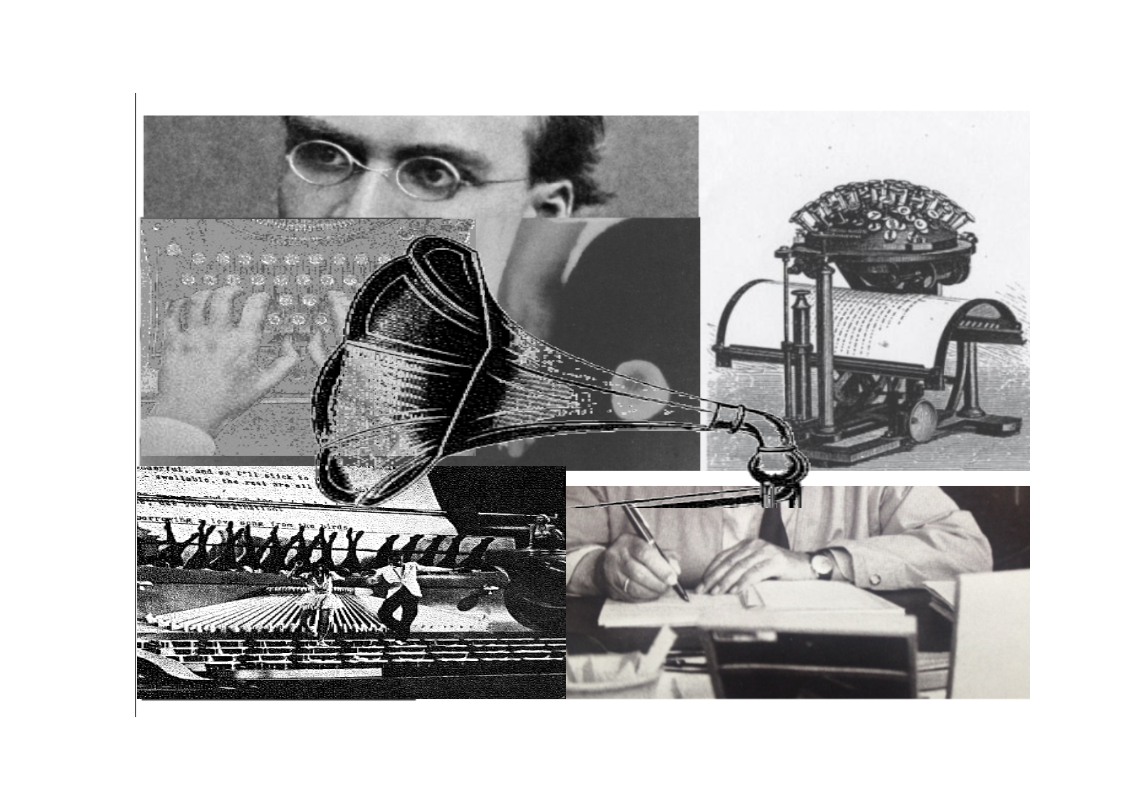

Si les premiers articles du dossier se demandent si et comment la littérature accompagne, les trois suivants se penchent plutôt sur les différents accompagnements en littérature, notamment dans sa production. Entre Alex Viens et Kiev Renaud, l’accompagnement d’une parole et d’une écriture partagées dans les pages de ce numéro se double du travail d’édition lui-même exploré comme un travail de l’accompagnement. Comment accompagner l’autre qui écrit ? Même le trauma et son inévitable singularité se révèlent lieu d’un partage rendu possible par l’entremise du texte et de sa conversation. Benjamin Gagnon Chainey et Philippe Yong se prononcent, en tant que romanciers, sur le pli de l’acte de création tel qu’il pourrait, en soi, accompagner l’écrivain dans la nécessaire solitude de l’écriture. Il s’agit, avec eux, de « prendre la création comme compagne », afin d’avoir, comme l’écrivait Hervé Guibert, « un interlocuteur, quelqu’un avec qui manger et dormir, auprès duquel rêver et cauchemarder, le seul ami présentement tenable ». Dans une autre optique, c’est la matérialité du média qu’explore pour sa part Margot Mellet, dans « Les bruits de la désécriture. Petit exorcisme de la littérature ». Mellet s’inscrit à la suite de Friedrich Kittler qui s’intéressait aux « conditions concrètes d’émergence des discours », et propose à son tour un « exorcisme » de l’écriture moderne à partir de la réalité médiatique actuelle. Mellet analyse d’abord la dépossession de l’écriture de la figure de l’auteur, par exemple dans le rêve transhumaniste qu’est « Goethe parle au phonographe » de Friendländer où, explique Mellet, alors que « la machine renoue avec l’organe, l’auteur est devenu le bruit blanc d’un média : il grésille, il ronfle, il grince ». Mellet démontre finalement que l’écriture ne peut finalement être pensée « seule » comme émergeant du génie solitaire, mais qu’elle s’inscrit dans les différents bruits médiatiques qui la créent, dans les médias qui, loin d’être un simple support, lui permettent d’émerger.

Les articles suivants quittent le domaine littéraire pour réfléchir, chacun singulièrement, aux différentes façons d’accompagner les personnes vulnérables. Dans « Vulnérabilité et dépendance. Variations sur les questions de pouvoir dans l’accompagnement », Patricia Paperman signe une superbe réflexion sur différentes ambivalences intrinsèquement liées à l’accompagnement. Elle prend comme point de départ les études du care dont elle est l’une des instigatrices en France, qui souligne la vulnérabilité essentielle de chaque individu, et la nécessaire interdépendance qui en découle. Dans son article, elle interroge de façon critique cette vulnérabilité commune à tous (comment penser la diversité dans les vulnérabilités ? comment penser celle spécifique des travailleur·euse·s du care ?) et la notion de dépendance lorsqu’elle se confronte aux écueils possibles du capacitisme. Mona Ben M’Rad et Noémie La Haye-Caty parlent toutes deux depuis leur formation médicale. Ainsi, Mona Ben M’Rad partage l’expérience de son équipe à McGill dans le cadre d’un projet-pilote pour les patients traités en hémodialyse. Elle raconte le parcours et les résultats de ces études novatrices dans « Accompagner au cours du vieillissement et des maladies chroniques avec la médecine corps-esprit et la technologie », expliquant notamment les différentes possibilités qu’offrent la méditation pleine conscience, l’hypnose et la réalité virtuelle pour accompagner la douleur chronique. Toujours dans la sphère médicale, Noémie La Haye-Caty s’intéresse aux mots qui entourent les troubles de santé mentale, insistant sur l’accompagnement qu’apporte à la psychiatrie la littérature. Avec son article « Exploration littéraire de la stigmatisation envers les troubles de santé mentale ; quels sont les mots qui font mal ? », elle analyse plus spécifiquement le déploiement de ces mots dans l’espace littéraire pour comprendre la perception qui les entoure, dans le cadre d’une analyse qualitative qui étudie les chemins que prend la stigmatisation dans l’espace littéraire.

On l’aura sans doute compris : la grande majorité des articles du dossier déploie une pensée propre à la recherche-création. Lorsque nous parlons de recherche-création, nous l’entendons dans sa forme essayistique, c’est-à-dire non pas comme deux rapports singuliers au savoir (recherche d’une part, création de l’autre) qu’il faudrait garder séparés ; non pas, donc récits fictifs, romans et poèmes d’un côté ; démonstration claire et méthodologiquement cadrée de l’autre côté, mais là où ils peuvent dialoguer dans un même espace de pensée. En ce sens, les articles du dossier se permettent les écarts nécessaires face à la méthode, accueillent le subjectif, tentent l’aventure hors d’une structure strictement logocentrique. Conjoindre de façon hyride la recherche et la création, nous paraissait nécessaire en tant que, justement, elles s’accompagnent, et parfois jusqu’à brouiller les frontières qui les maintiennent autrement chacune dans leurs petites ornières respectives.

Ce dossier de Sens public fait suite à un colloque de trois jours qui s’est déroulé en mai 2023 à l’Université de Montréal, en partenariat avec l’Organon, la Chaire McConnell-Université de Montréal sur les récits du don et de la vie en contexte de soin, et le Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Domesticités (GRIDOM), le Groupe de recherche interdisciplinaire sur la normativité (GRIN) et le groupe de recherche « La littérature comme espace paradoxal du care » (CRSH). À l’image de ce colloque, le dossier que nous vous proposons est résolument interdisciplinaire, regroupant des perspectives littéraires, médicales, sociologiques, psychiatriques, et philosophiques.

Enfin, ce colloque prenait le parti de penser l’accompagnement non seulement comme notion, mais aussi comme forme concrète de création de pensée et de production du savoir. En ce sens, nous avons encouragé de nombreux·se·s participant·e·s à proposer des conférences doubles (écrites et livrées à deux), et avons organisé différentes tables rondes pour mettre au cœur de l’événement la pensée en tant qu’elle ne se fait jamais seule.

Ces communications en duo, deux tables rondes, et les conférences plénières ont été enregistrées. Elles peuvent être écoutées sur la page des balados du dossier. En plus de ces conférences se trouvent sous ce lien deux entretiens originaux menés par Frédérique Lamoureux dans le cadre du balado orginal « La voix du soin ».

Ce dossier est co-dirigé par Léonore Brassard, Hugo Satre et Clarence Lampron, avec la collaboration, pour la révision des textes, de Francis Desruisseaux.

Les balados « les voix du soins » ont été réalisés par Frédérique Lamoureux.

Les balados tirés du colloque ont été enregistrés par Benjamin Forget et montés par Mathieu Li-Goyette.

Les enregistrements

Conférence d’ouverture : Accompagnement et performance

Avec David Caron (Université du Michigan, Littérature).

Du deuil au care : L’écrivain dans nos vies

Avec Maïté Snauwaert (Université de l’Alberta, Littérature).

Soin de la relation éditorial. Le cas des Pénitences

Avec Kiev Renaud (Université de Sherbrooke, Littérature) et Alex Viens (auteurice).

Pratique de la pensée commune I

Avec Melikah Abdelmoumen (autrice) et Philippe Manevy (auteur) ; Claire Legendre (Université de Montréal, Littérature) et Karianne Trudeau Beaunoyer (Université de Montréal, Littérature) ; Catherine Mavrikakis (Université de Montréal, Littérature) et Eftihia Mihelakis (Université Brandon, Littérature) ; Clara Dupuis-Morency (autrice).

Pratique de la pensée commune II : une « réconciliation batailleuse » (Miron)

Avec Ouanessa Younsi (CIUSSS-du-NIM, Psychiatrie / autrice) et Noémie La Haye-Caty (Université de Montréal, Psychiatrie) ; Marine Noël.

Avec Jean Wilkins (CHU Sainte-Justine, Pédiatrie), Marie-Chantal Fortin (CRCHUM, Néphrologie), Marie-Pierre Gendron (UQAM, Psychologie), Vincent Dumez (Université de Montréal, Faculté de médecine / Patient partenaire) et Hugo Satre (Université de Montréal, Littérature).

Puissances et limites de l’accompagnement en contexte d’extrême vulnérabilité

Avec Charlotte Biron (autrice), Paul Cormier (patient partenaire), Mathieu Leroux (auteur), Julian Menezes (Hôpital Royal Victoria, intervenant en soins spirituels) et Pascale Millot (Université de Montréal, Littérature).

Analysantes finies et infinies

Avec Frédérique Bernier (autrice) et Léonore Brassard (Université du Québec à Trois-Rivières, Lettres).

Balado : Les voix du soin (épisode I)

Avec Jean Wilkins (CHU Sainte-Justine, Pédiatrie), en conversation avec Frédérique Lamoureux (Université de Montréal, Littératures et langues du monde).

Balado : Les voix du soin (épisode II)

Avec Patricia Paperman (Université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis, Sociologie), en conversation avec Frédérique Lamoureux (Université de Montréal, Littératures et langues du monde).