Introduction

1493 œuvres d’art public, produites par 759 artistes (incluant des collectifs) au Québec : voici la base de données, fruit de plusieurs années de travail par l’organisme culturel Maison MONA. Elle sert de point de départ à une exploration des données ouvertes et liées (Linked Open Data ou LOD), c’est-à-dire des données structurées pour être lues par les machines et librement réutilisables. Deux constats motivent cette exploration menée par une équipe interdisciplinaire de la Maison MONA (et autrice de ce texte) en collaboration avec des partenaires universitaires. D’une part, les différents acteurs du milieu culturel (les musées et les galeries d’art certes, mais aussi les institutions municipales et provinciales) s’engagent massivement depuis plusieurs années dans l’ouverture des données, poussés par l’évolution des modalités de participation en ligne, des politiques culturelles et des pratiques documentaires1. Les LOD s’inscrivent dans la continuité de ces préoccupations. Elles sont même au cœur de la promesse de pouvoir connecter ces silos épars de données ouvertes, produites avec plus ou moins de rigueur, au bénéfice des travailleur·se·s, des chercheur·se·s et du public. La perspective d’outils permettant d’exploiter dans tout leur potentiel des masses critiques d’information issues de sources variées est alors aussi séduisante qu’elle reste nébuleuse, faute d’interfaces accessibles et d’applications concrètes (Service Canada 2021). Ce potentiel interpelle d’autre part l’équipe de la Maison MONA puisqu’il permettrait de relever certains défis rencontrés dans le rayonnement de l’art public2 et de ses artistes au Québec. Il est effectivement marquant de constater que le milieu de l’art public constitue un réseau complexe de créateur·rice·s, de commanditaires, de propriétaires et de lieux d’exposition. Les artistes ne bénéficient pas tou·te·s du même rayonnement ou de la même présence en ligne, et mobilisent différents types de médiums et de techniques. Leurs œuvres se retrouvent dans des collections municipales, muséales ou privées; sont produites dans le cadre de la politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement (la politique du 1 %) ou commandés par des organismes (à l’exemple de MU)3 ; et peuvent être exposées aussi bien dans des parcs, sur des façades, dans des espaces publics, que dans des lieux auquel le public n’a pas aisément accès (comme des bureaux municipaux). L’art public au Québec ne fait pas non plus l’objet d’une documentation centralisée qui permettrait une vision d’ensemble propice à l’analyse critique. Les informations sur les œuvres sont lacunaires, les jeux de données éparpillés, les sources difficiles d’accès. En conséquence, ce que nous regroupons sous l’appellation « art public » a tendance à rester insaisissable, élusif dans son ensemble (Krause et Graff 2023).

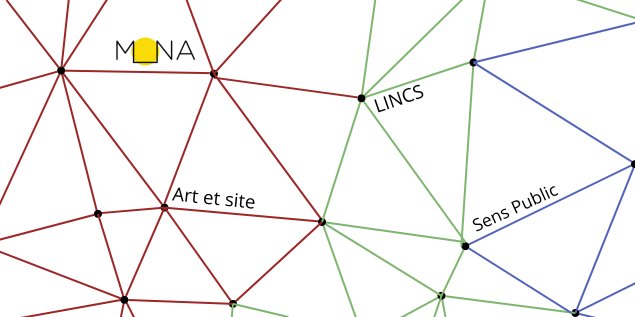

À la lumière de ces constats, un projet mis en place en 2023 entend explorer les usages et les possibilités de ces communs numériques, en identifiant les initiatives actuelles, les besoins et les enjeux propres au secteur de l’art public, les défis spécifiques à la structuration et à l’utilisation de données culturelles, et en sensibilisant les artistes et les travailleur·euse·s culturel·le·s aux bonnes pratiques. Le dossier Vers un commun numérique de l’art public vise à documenter le déroulement de ce projet éponyme. Les articles présentés s’attardent sur chaque grande étape de sa réalisation et alimentent la réflexion entourant l’usage des LOD dans ses multiples ramifications techniques, méthodologiques et éthiques. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut toutefois revenir dans un premier temps sur la genèse et les objectifs de notre initiative. C’est l’objectif de cet article d’introduction, qui présente tout d’abord les principaux acteurs et partenaires, issus du milieu culturel et universitaire, avant d’aborder le point d’ancrage essentiel à la réalisation d’actions concrètes. C’est effectivement par l’entremise d’un programme de rayonnement des artistes de l’art public sur les plateformes Wikidata, Wikimédia Commons et Wikipédia que nous avons souhaité réaliser notre exploration. Nous revenons donc dans la deuxième partie de l’article sur les raisons de ce choix et sur certaines problématiques émergeant de ce croisement entre l’univers Wiki et le milieu de l’art au Québec.

À la découverte des données liées

La Maison MONA, un OSBL fondé en 2020, se consacre à la valorisation de l’art public, du patrimoine et des espaces publics au Québec. Œuvrant au croisement de la culture et de l’informatique, sa principale initiative est le développement de l’application mobile MONA. Créée en 2017, celle-ci permet de découvrir l’art public, le patrimoine ainsi que certains lieux culturels municipaux (bibliothèques et maisons de la culture) au Québec. L’organisme, qui compte parmi son équipe plusieurs chercheur·se·s émergent·e·s, a également évolué en partenariat avec le milieu universitaire. Le groupe Art et site, sous la direction de Suzanne Paquet, professeure au département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal (UdeM), collabore ainsi régulièrement au développement de l’application et aux projets de l’organisme depuis les débuts. La Maison MONA est aussi engagée dans la formation de développeur·se·s en partenariat avec le département d’informatique et de recherche opérationnelle de l’UdeM. Finalement, dans le cadre du présent projet, un partenariat a été établi avec Linked Infrastructure for Networked Cultural Scholarship, une infrastructure de recherche travaillant sur les enjeux de liaison des données scientifiques et culturelles canadiennes, dirigée par Susan Brown, professeure à la School of English and Theatre Studies de l’Université de Guelph (Brown 2021).

La conception et l’enrichissement de l’application MONA depuis cinq ans ont permis à notre équipe de rassembler et de structurer plusieurs jeux de données ouvertes, qui constituent un échantillon précieux sur l’art public au Québec. Ce travail nous a en outre mis face à plusieurs défis touchant aux données culturelles, à leur création et à leur ouverture certes, mais surtout à leur liaison et aux possibilités de leur exploitation. Ainsi nous travaillons avec des données produites par différents organismes et municipalités, qui décrivent chacun à leur manière les objets dans leur collection4. Le manque de standards communs, de ressources, voire de littératie numérique aboutit à un paysage parsemé de jeux de données ouvertes, mais fonctionnant en silo, et difficilement employables. Ces enjeux de réconciliation des données, d’alignement sémantique, et d’interopérabilité entre différents jeux nous ont poussé·e·s à nous pencher sur les potentiels offerts par la liaison des données, c’est-à-dire par leur structuration en un vaste réseau pouvant être compris et exploité par les machines. Les données ouvertes liées constituent un sujet d’intérêt tant pour le monde culturel que dans les milieux de la recherche depuis plusieurs années déjà, étant porteuses de promesses en matière de découvrabilité, de décloisonnement institutionnel et de diffusion des connaissances (Berners-Lee, Hendler, et Lassila 2001). Force est de constater toutefois que les mécanismes de création de données liées et leur utilisation pour le rayonnement et la connaissance des arts demeurent plutôt obscurs pour la majorité des deux milieux (Château-Dutier et al. 2023) . L’utilisation de données ouvertes et liées au Québec et au Canada dans le domaine des arts visuels connaît plus particulièrement un retard par rapport aux initiatives qui peuvent être menées dans le secteur des arts vivants5, malgré les efforts considérables déployés par certaines institutions comme le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), que nous évoquons plus bas. L’absence d’outils, de protocoles et d’applications claires des LOD vient effectivement rebuter bon nombre d’utilisateur·rice·s potentiel·le·s. Le constat de notre propre confusion autour des données liées et du développement du web sémantique est d’ailleurs une motivation centrale à l’élaboration d’un projet mêlant exploration critique et recherche de solutions applicables et accessibles. Notre partenariat avec LINCS nous donne justement accès à une infrastructure collective existante tout en nous donnant l’occasion de nous former aux bonnes pratiques avec un projet leader au Canada. À travers les différents articles de ce dossier, nous reviendrons sur l’importance de développer de telles collaborations et permettre ainsi un enrichissement mutel essentiel au déploiement des LOD.

Grâce à un échantillon déjà constitué de données ouvertes sur l’art public, nous sommes donc en mesure d’explorer les mécanismes de transformation vers des données liées et leur utilisation pour le rayonnement des arts visuels. Deux grands objectifs guident alors ce projet. D’une part, nous prévoyons d’établir un état des connaissances et des initiatives dans le milieu des arts visuels, plus particulièrement dans un contexte québécois et francophone. D’autre part, il s’agit de développer des protocoles et des outils propices aux milieux culturels et universitaires. Nous avons d’ailleurs souhaité dès les premières étapes poser des actions concrètes pour le rayonnement des artistes de l’art public dans le web sémantique, tout en leur donnant accès à des ressources pour contrôler la diffusion des données les concernant. Il nous est alors apparu judicieux de travailler avec les plateformes hébergées par la fondation Wikimédia, dont la plus connue est l’encyclopédie collaborative Wikipédia. Grâce à cet ancrage dans une infrastructure polyvalente et populaire, nous pouvons faire valoir l’intérêt de notre travail auprès des artistes et du milieu, en améliorant leur visibilité auprès des machines et des moteurs de recherche (Wikidata)6 ainsi que directement auprès des publics (Wikimédia Commons et Wikipédia). Il devient dès lors possible de tester la production de LOD tout en proposant à la fois un espace d’engagement avec les artistes et l’intégration de la participation de contributeur·rice·s volontaires. Plusieurs objectifs concrets viennent donc rythmer notre calendrier de réalisation (2023-2024) :

- Créer des identifiants wikidata pour tous·tes les artistes présent·e·s dans MONA ;

- Aligner les données MONA avec l’ontologie CIDOC-CRM (LINCS) ;

- Créer ou enrichir les pages wikidata pour 45 artistes sélectionné·e·s ;

- Verser une sélection d’une centaine de photos d’œuvres d’art public sur Wikimédia Commons ;

- Créer ou enrichir les pages Wikipédia pour une dizaine d’artistes ;

- Proposer des ateliers Wiki à destination des artistes, étudiant·e·s et professionnel·le·s de la culture.

Wiki-quoi ?

Le mouvement Wikimédia et les arts visuels au Québec

Premier projet de ce qui a été appelé le mouvement Wikimédia, l’encyclopédie collaborative Wikipédia, créée par Jimmy Wales et Larry Sangers en 2001, est rejointe au fil des années par plusieurs projets collaboratif, dont la médiathèque sous licence libre Wikimédia Commons (2004) et la base de connaissances Wikidata (2012). Le mouvement Wikimédia est ainsi rapidement devenu un espace d’information et de partage de connaissance indispensable, disponible dans plus de 300 langues (« Mouvement Wikimédia » 2023). Wikipédia plus particulièrement fait partie des sites les plus visités sur le web (« Wikipédia » 2023). Devant sa popularité croissante auprès du grand public, le milieu universitaire et culturel, mais aussi des éditeur·rice·s sans affiliation institutionnelle investissent graduellement les différentes plateformes du mouvement dans le but d’améliorer le rayonnement du contenu francophone. Au Québec, la BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec) agit à titre de précurseur en offrant à Montréal, dès 2014, des ateliers « Mardi, c’est Wiki ! » ouverts à tous·tes (« Wikipédia:BAnQ/Mardi, c’est Wiki ! » 2022). Plusieurs établissements culturels au Québec, majoritairement des bibliothèques et des musées, déterminent également durant ces années leurs politiques d’ouverture des données afin de transformer leurs archives en données ouvertes liées et contribuer aux plateformes Wikimédia. Soutenu par le Plan numérique du Québec, le MNBAQ entame ainsi, en 2018, des chantiers « wiki », qui résultent à la création et à la bonification de 4000 fiches au sein des espaces Wikidata et Wikipédia sur des artistes, mais aussi sur plusieurs acteur·rice·s clés dans le milieu des arts visuels au Québec (Thibault 2020). Mené de front par Nathalie Thibault, conservatrice des archives et responsable de la diffusion numérique des collections, ce projet d’envergure permet alors de lier des données sur des artistes à des fichiers d’autorité (VIAF, ISNI, SUDOC, ULAN, Artistes au Canada, etc.) et des sources fiables reconnues en sciences de l’information ou en histoire de l’art (David 2019a). En 2014, la Cinémathèque québécoise à Montréal coordonne aussi ponctuellement des formations et des édit-a-thons à partir des ressources de sa vaste collection de 480 000 œuvres et documents sur le cinéma québécois présent dans la base de données de la Médiathèque Guy-L.-Côté. À la suite du succès de ces « activités citoyennes », l’initiative des Savoirs Communs du Cinéma est entamée en 2017 afin d’élargir le mandat de patrimonialisation numérique des archives de l’organisme et de « […] favoriser le partage des connaissances et la découvrabilité des œuvres et artistes, pour ainsi, insuffler de nouveaux gestes de création » (« Savoirs communs du Cinéma » 2023).

L’enjeu de la production collaborative des connaissances au cœur du mouvement Wikimédia amène aussi des organismes culturels à contribuer spécifiquement à l’amélioration de la littératie numérique des artistes et des travailleur·euse·s culturel·le·s afin qu’iels génèrent et administrent leur présence sur les différentes plateformes. S’engageant dans cette voie, le Réseau Art Actuel propose des ateliers de formation wiki dédiés aux membres du Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ) de 2019 à 2022. Hélène Brousseau et Isabelle L’Heureux, les médiatrices du projet, expliquent dans un article publié en 2019, que ce type d’alliance est notamment favorisé par une corrélation idéologique entre la plateforme wiki et les centres d’artistes autogérés, puisqu’il s’enracine dans une vision collective de la gestion, une hiérarchie du pouvoir horizontal et une mise en commun des savoirs entre les membres (Brousseau et L’Heureux 2023).

Enjeux de diversité et d’équité

Plusieurs initiatives voient aussi le jour spécifiquement dans l’intention de corriger la faible représentativité, voire l’invisibilité d’artistes issu·e·s de groupes historiquement minorisés. En tête de file, l’organisme Art + Feminism programme, dès 2014, plusieurs édit-a-thons au Canada afin de pallier au manque d’information sur le genre, le féminisme et l’art sur les plateformes Wikipédia, Wikicommons et Wikidata. Opérant dans 27 langues, ce projet activiste et communautaire est une ressource incontournable quant aux questions de notabilité des groupes marginalisés (femmes, LGBTQIA+, BIPOC) (Art + Feminism s. d.). En 2019, un autre projet dédié à la valorisation des diversités débute lorsque l’artiste et commissaire Camille Larivée devient le·a premier·ère wikipédien·ne en résidence de l’organisme Artexte. Iel agit alors à titre de co-fondateur·rice du collectif et festival Les Voix Insoumises|Unceded Voices visant, entre autres, à promouvoir des interventions d’art de rue réalisées par des artistes femmes, LGBTQ, et racisé·e·s à Tiohtià:ke/Montréal. Dans le cadre de cette résidence, le travail de Larivée a comme objet de combler les lacunes sur les femmes autochtones qui développent une pratique de street art (mural, collage, pochoirs, graffiti, art urbain, etc.). L’initiative cible ainsi un autre angle mort du mouvement Wikimédia, soit l’inclusion et la reconnaissance d’artistes ayant des pratiques ex-situs ou alternatives qui se déploient hors du circuit institutionnel (« Camille Larivée @ Artexte » 2019).

Ces enjeux liés à la diversité et à l’équité dans les arts visuels nous interpellent particulièrement, l’art public constituant un riche terrain de réflexion et d’exploration. L’espace urbain a été effectivement soumis historiquement à des stratégies de marginalisation et d’effacement des minorités, aboutissant à des récits qui ont exclu les femmes, les personnes autochtones, racisé·e·s et LGBTQIA+. De nombreux artistes et travailleur·euse·s culturel·le·s assurent pourtant une présence discursive et créative au sein de la métropole, incarnant ainsi Montréal comme lieu de rencontre entre différents peuples et communautés. Cette créativité a donné lieu au fil des années à plusieurs interventions, comme ce fut le cas avec le festival Voix Insoumises. Elle a aussi généré des œuvres d’art public, particulièrement des murales, dont plusieurs explorent les questions liées à la diversité. C’est le cas, entre autres, des œuvres anticoloniales de l’artiste d’origine colombienne Jessica Sabogal, qui porte son regard sur les histoires souvent méconnues des femmes et des communautés LGBTQIA+. Néanmoins, cette richesse artistique n’est pas forcément connue et inventoriée, et manque en conséquence de visibilité. Alors même que l’art public offre une plus grande accessibilité à la culture par sa présence dans l’espace public, il reste paradoxalement marqué par des problèmes de visibilité, de diffusion et de contextualisation, évoqués en introduction. Il est aussi soumis à des cycles spécifiques de préservation et de destruction, qui viennent complexifier le travail de documentation, de valorisation et de prise en compte de ces œuvres dans l’histoire des arts7. Le recours aux outils informatiques pour en garder trace, et l’élaboration d’approches spécifiques pour les étudier se révèle alors d’autant plus pertinent. Notre engagement avec Wikimédia représente l’occasion d’établir un ensemble de bonnes pratiques pour répondre à ces enjeux.

Considérer les biais dans Wikimédia

Il est finalement important de souligner que si un engagement dans le mouvement Wikimédia s’accompagne de bénéfices indéniables, il soulève aussi un certain nombre de questions, d’un point de vue technique autant qu’éthique. Par exemple, l’artiste et wikimédienne Maari Maitreyi met en garde contre les risques d’extractivisme intellectuel associés à l’ouverture de l’information, réutilisée à des fins monétaires par des compagnies comme Google, qui détournent ainsi le travail bénévole de contributeur·rice·s cherchant à documenter et à diffuser leurs histoires et leurs perspectives. Comme elle le souligne, cette ambivalence marque toute participation aux plateformes de Wikimédia : « [W]e are left with the dilemma. If we don’t engage with these peer-production knowledge platforms, our histories, ideas, knowings, get left behind and the erasure continues. When we do, it profits far away multinationals with clandestine workings, bottomless pockets, and unchecked power over peoples’ lives and livelihoods. » (Maitreyi 2023) Plusieurs auteur·rice·s et wikimédien·ne·s ont aussi étudié la reproduction de biais systémiques dans les structures wikimédiennes, à l’instar de l’invisibilité des femmes évoquée précédemment (Zhitomirsky-Geffet et Minster 2023; Berson, Sengul-Jones, et Tamani 2021; Johnston, Julien, et Singh 2022). Deux exemples permettent de mieux saisir ce processus de reproduction des biais : la question de la validation des pages d’une part, et celle de la légitimité des sources d’autre part. Nous souhaitons développer ces deux questions, qui seront transversales à l’ensemble des articles, avant de conclure par une présentation du dossier et de notre équipe de chercheur·euse·s et auteur·rice·s.

La validation des pages

Dès les prémices du projet, la question de la validation des contributions issues de la banque de données de la Maison MONA par la communauté wikipédienne consiste en un point de réflexion prioritaire pour l’équipe. Les mécanismes d’acceptation des pages se caractérisent par leur complexité, puisque les critères de légitimité des artistes et de leurs œuvres varient grandement selon les différentes plateformes, en particulier sur Wikidata et Wikipédia8. Wikidata ne fournit, d’abord, ni de guide ni de lignes directrices qui s’adressent exclusivement au champ des arts visuels. La création d’un identifiant pour un·e ou l’ajout de données se justifient donc en rapport à des enjeux d’ordre technique qui répondent à un « besoin structurel » tel que bonifier ou proposer un lien hypertexte vers une page déjà existante. Dans le cas d’une nouvelle entrée, cette dernière doit se référer à tout prix à une entité matérielle identifiable soutenue par des « sources d’autorité fiables » (Berson, Sengul-Jones, et Tamani 2021). La plateforme Wikipédia suggère, en revanche, plusieurs règles pour définir la notoriété des créateur·rice·s en art visuel. Afin d’assurer son admission sur la plateforme, un·e artiste doit, par exemple, être représenté·e au sein des collections d’un musée reconnu. Ce critère pénalise certains artistes œuvrant majoritairement en art public, puisque ce type de création ex-situ n’est pas toujours intégrée à une collection muséale. Wikipédia accepte, de plus, seulement les artistes ayant au moins deux expositions individuelles documentées ou critiquées par des articles dans des médias nationaux (« Sources fiables » 2023). La question de la couverture médiatique se révèle ici délicate, car, au sein du milieu culturel québécois, plusieurs artistes d’art public ont acquis une reconnaissance significative à l’échelle de la province, sans toutefois atteindre nécessairement une visibilité journalistique similaire dans le reste du Canada. C’est, par exemple, le cas de l’artiste wendat Ludovic Boney dont les installations monumentales ornent plusieurs grandes institutions au Québec (comme le Musée national des Beaux-arts du Québec ou l’École de technologie supérieure de Montréal), mais dont la réception critique dans le reste du pays est encore embryonnaire. Cette réglementation s’avère potentiellement discriminatoire pour les artistes issu·e·s de populations marginalisées touché·e·s d’un phénomène d’invisibilisation médiatique et qui rencontrent historiquement plus de barrières afin d’intégrer la collection d’un musée ou d’être représenté·e par une galerie (Brousseau et L’Heureux 2023).

Sources fiables et références d’autorité

La légitimité des sources textuelles et des références d’autorité des fiches s’avère aussi complexe, puisqu’aucun guide n’établit la nature d’une référence sérieuse selon différents domaines scientifiques. Dans le champ des arts visuels, cela constitue un désavantage évident étant donné l’existence d’un vaste spectre de sources bibliographiques sur les artistes et les œuvres. À ce sujet, les autrices Hélène Brousseau et Isabelle L’Heureux émettent la remarque suivante:

Une réflexion est nécessaire au sein du milieu wikimédien afin d’élargir les types de documentation reconnue pour inclure davantage de sources, dont la littérature grise, soit les documents produits à l’extérieur des réseaux de publications commerciaux ou universitaires, et qui incluent les opuscules et dépliants produits par les centres d’artistes autogérés. (Brousseau et L’Heureux 2023, 41)

Par ailleurs, les sources acceptées par Wikimédia proviennent en grande partie du milieu universitaire occidental et attestent d’un savoir eurocentré (Maitreyi 2023). Un autre point de tension concerne ainsi l’identité des contributeur·rice·s qui assurent de concert le respect des règles citées ci-haut, particulièrement sur Wikipédia. Au sein de la mouture francophone de la plateforme, la plupart des participant·e·s sont d’origine française et belge et n’ont donc pas toujours la littératie nécessaire et les connaissances spécifiques pour juger quelles sources peuvent être qualifiées de fiables quand elles concernent l’art au Québec (Casemajor, s. d.). Finalement la version francophone de la plateforme n’échappe malheureusement pas aux Wikipedia Gender Gap (le biais de genre sur Wikipédia). La majorité des éditeur·rice·s sont effectivement des hommes, un constat qui affecte tant la quantité que la qualité des contenus publiés sur les femmes artistes (« Gender Bias on Wikipedia » 2023).

La structuration d’informations personnelles, voire sensibles (par exemple quand il s’agit de l’orientation sexuelle d’une personne), soulève enfin des questions décisives en ce qui concerne l’autodétermination des artistes et d’identification de leurs œuvres (« Qu’est-ce qu’un renseignement personnel? » 2023). Il est donc important d’explorer les processus possibles d’auto-identification pouvant donner aux artistes les moyens nécessaires pour comprendre et choisir les informations personnelles qu’iels souhaitent rendre publiques, d’une manière dynamique et facilement actualisable. Cette exploration doit nécessairement être accompagnée d’une réflexion critique sur certaines inégalités structurelles imprégnant le web sémantique, qu’elles concernent l’accès aux outils et aux connaissances nécessaires, les vocabulaires employés, la hiérarchisation des informations, la validation des sources, ou encore l’injonction même à l’identification. D’autre part, il s’agit de mettre en commun ces données pour permettre leur accès aux professionnel·le·s de la culture et aux chercheur·euse·s, afin de favoriser la création et la visualisation de connaissances sur la représentativité dans l’art public tout en sensibilisant aux nombreux enjeux qui sont soulevés par le recours aux infrastructures existantes.

Présentation du dossier

Nous avons pensé ce projet dans une démarche de recherche-action, associant un processus d’acquisition des connaissances, une série d’interventations concrètes – par la création de LOD, la contribution à trois plateformes Wikimédia, l’autonomisation des artistes – et une réflexion critique, pouvant toucher à des enjeux techniques, méthodologiques et éthiques. L’interdisciplinarité constitue le deuxième rouage essentiel à ce projet, et vient consolider notre capacité à en mener à bout tant l’aspect ’recherche’ que l’aspect ’action’. L’équipe inclut ainsi :

- Camille Delattre, historienne de l’art et chercheuse en muséologie numérique ;

- Julie Graff, historienne de l’art et muséologue ;

- Simon Janssen, informaticien ;

- Lena Krause, informaticienne et historienne de l’art ;

- Alexia Pinto Ferretti, historienne de l’art et wikimédienne ;

- David Valentine, chercheur en sciences de l’information.

En réunissant des professionel·le·s et des chercheur·euse·s émergent·e·s provenant de plusieurs disciplines, nous visons à reconnecter toute une chaîne allant de l’exploration de solutions à leur transmission aux premiers concerné·e·s (les artistes), tout en favorisant l’échange de connaissances et une participation non hiérarchique au développement de la recherche. Il s’agit dans un premier temps de dépasser des clivages entre disciplines (d’où le choix interdisciplinarité), qui aboutiraient autrement à de vastes différences au niveau des compétences acquises et des méthodes mobilisées. Cette mutualisation de nos expertises respectives permet d’élargir ainsi les connaissances de chacun quant aux approches, aux méthodes et aux outils. Elle favorise aussi la mise en place d’une infrastructure sociale fructueuse tout en précisant de manière critique les possibilités et les limites des processus de recherche et de rayonnement faisant appel aux LOD. Ce parti-pris adresse alors directement les disparités entre les besoins en matière de visibilité, de connaissance et de présence sur le web et les outils numériques proposés, dont certains exigent des ressources substantielles qui ne sont pas toujours à la disposition du milieu artistique. Ces besoins en accessibilité et en employabilité dirigent en outre les modalités de diffusion de nos résultats, de nos réussites autant que de nos échecs. Plusieurs activités de rayonnement sont ainsi prévues :

- des journées de travail ouvertes au public et destinées à l’échange de connaissances au sein de l’équipe ;

- des ateliers pratiques et théoriques Wikimédia pour sensibiliser les artistes et former le milieu culturel ;

- plusieurs formats de publication, comme la création d’une page de projet sur Wikidata, ou encore la publication d’une bibliographie Zotero publique.

Finalement, le dossier Vers un commun numérique de l’art public, publié sur Sens public, vise à documenter notre processus, à explorer les enjeux abordés, et à s’interroger sur les infrastructures avec lesquelles nous travaillons. Complété au fur et à mesure de la réalisation de notre projet, il se concentre autour de trois articles principaux, co-rédigés par notre équipe. Chaque article aborde un volet du projet de recherche, soit respectivement Wikidata, Wikimédia Commons et Wikipédia. D’autres contributions plus individuelles viennent détailler certains aspects particuliers du projet. Plutôt que de publier l’ensemble du dossier une fois complété, nous avons choisi d’adopter une temporalité plus organique, en échelonnant la publication des articles parallèlement à notre calendrier de réalisation.

Bibliographie

En ce qui concerne notamment les politiques culturelles, on peut mentionner, entre autres, les orientations pour les données ouvertes, adoptées en 2018 par le gouvernement du Québec. Un rapport publié en 2017 par l’Observatoire de la culture et des communications du Québec offre un premier état des lieux sur l’usage des métadonnées dans l’ensemble du milieu culturel au Québec, abordant la question de l’ouverture et de la liaison des données (Québec 2017). Plus récemment, ces questions ont été évoqués par les participant·e·s à la table ronde présentée lors la première session de la journée d’étude Ouverture et sémantisation des données culturelles : perspectives transatlantiques, organisée le 10 octobre 2023 par le CIÉCO et le Musée d’art contemporain.↩︎

L’appellation d’art public, désignant l’ensemble des pratiques artistiques dans les espaces publics (c’est-à-dire accessibles au public ou du moins de propriété publique), soulève des questions qui ont être discutées lors du colloque Un art public éthique : perspectives canadiennes. Ethical public art in Canda (2022). À travers les différents articles de ce dossier, nous reviendrons sur l’importance de développer ces relations collaboratives permettant un enrichissement mutuel essentiel au déploiement des LOD.↩︎

MU est un organisme de bienfaisance qui finance la réalisation de murales dans l’espace public montréalais.↩︎

Ces jeux de données sont majoritairement publiés sur le Portail Données Québec, une plateforme qui encourage le principe d’ouverture par défaut des données publiques. Ils peuvent être produit par le ministère, une municipalité, un OBNL… Par exemple, nous avons intégré un jeu de données publié par le Bureau d’Art Public de Montréal. La Ville de Rimouski a mis un jeu de données sur l’art public en ligne à l’occasion d’un Hackathon en 2020. Nous avons aussi collaboré avec Art Public Laval à la diffusion de leurs données (en 2022), et avec AdMare, Centre d’artistes en art actuel des Îles-de-la-Madeleine, à la structuration et à la publication de données ouvertes sur l’art public (en 2023).↩︎

On peut mentionner plus particulièrement les travaux menés par l’association CAPACOA (Canadian association for the performing arts | Association canadienne des organismes artistiques) depuis 2018, qui ont aboutit à la mise en place du graphe de connaissances Artsdata, une base de données ouverte sur le secteur artistique au Canada.↩︎

Par exemple, les informations ajoutées à Wikidata viennent enrichir le Google Knowledge Graph, le graphe de connaissances présenté sous la forme d’un encadré à droite des résultats dans le moteur de recherche Google.↩︎

Par exemple, la murale de Jessica Sabogal créée en 2015, Notre existence ne sera plus jamais silencieuse. Cela nécessite ni explications, ni excuses, ni approbation a été détruite suite à des travaux en 2023. Ce n’est malheureusement pas un cas exceptionnel en ce qui concerne l’art public, surtout les murales. ↩︎

Si la plateforme Wikimédia Commons est bien permissive quant aux critères de notabilité des images et des œuvres, le respect de leurs licences s’avère un point crucial et sera, à ce titre, au cœur des discussions de l’article dédié à cette plateforme. ↩︎