Quel effet la composition d’un « recueil factice » à partir de libelles volants a-t-elle sur leur réception et leur conservation ? Qu’advient-il du dessin sur le papier d’un objet pour un jeu vidéo à son encodage numérique dans des formes les plus économes en espace disque ? Ces problématiques soulèvent la question des media du patrimoine et des opérations qui président à la remédiation de pratiques incorporées dans du papier, de fragments rassemblés en un tout, de dessins dans du code…

Media et remédiation

La notion de remédiation, nous l’avons rencontrée pour la première fois dans un ouvrage de Jay David Bolter et Richard Grusin paru en 1999 : Remediation : Understanding New Media. À l’heure de l’irruption du numérique et d’internet, les deux auteurs souhaitaient prendre très au sérieux l’adage du théoricien des media canadien Marshall McLuhan, selon lequel le contenu d’un medium est toujours un autre medium (McLuhan 1968) – ou bien encore les travaux de l’historien des media allemand Friedrich Kittler qui avait pointé les effets de sens de la matérialité des systèmes d’écriture au sens large : film, gramophone, machine à écrire, mais aussi l’informatique (Kittler 2018). Bolter et Grusin s’intéresseront donc aux nouveaux media – le numérique – comme une remédiation des anciens, i.e. comme la représentation d’un medium dans un autre, comme la traduction d’un medium à un autre avec toutes les altérations que cela implique : ce que l’on gagne en sens ou en communicabilité grâce au nouveau medium, ce qu’immanquablement l’on y perd également, comment cette traduction matérielle modifie les pratiques, conditionne les discours, réorganise les sociabilités…

L’ancrage anglo-saxon du travail de Bolter et Grusin fait écho à d’autres courants, francophones, qui se sont penchés sur ces questions. En effet, depuis les années 1980 en France, la médiologie inaugurée par Régis Debray s’intéresse à la matérialité des formes symboliques (Debray 1994), c’est-à-dire à ce que la culture doit à son substrat matériel et technique, en particulier du point de vue de leur circulation : quels véhicules permettent aux formes symboliques de s’incarner, se transporter, se transmettre, s’hybrider ? Parallèlement, l’école montréalaise de l’intermédialité s’intéresse aux objets et aux dynamiques qui se situent entre les media, donc s’intéresse à ce qui est « entre ce qui est entre » (Larrue 2015) avec, plus récemment, l’intention d’éclairer les zones d’ombres supposées de Bolter et Grusin – les remédiations ratées, les remédiations qui n’ont pas trait au réel – afin de se porter vers l’analyse des résistances et des restes – les « démédiations » (Larrue et Vitali-Rosati 2019)1.

Pour notre propos au croisement de la philosophie, de la théorie des médias et de l’histoire, nous pouvons définir assez généreusement, voire dispendieusement, un medium comme

un dispositif sociotechnique (textuel, schématique, mécanique…) qui insère une chose encore informe dans un régime signifiant (en la rendant lisible, visible, actionnable selon une grammaire textuelle/visuelle ou un ensemble d’opérations prescrites) tout en contraignant les possibilités de signification du fait même de la matérialité et des affordances qui rendent celle-ci possible – ainsi, réciproquement, la pratique d’un medium donné informe en retour le régime signifiant. Ce faisant, les media mettent en relation des altérités autrement sourdes les unes aux autres, c’est là leur fonction « médiale ». Enfin, tout dispositif médial efface son action même : l’appropriation ou l’interprétation de la signification ainsi portée à l’être se fait à travers le medium dont les propriétés matérielles ne peuvent plus être tenues pour pertinentes dans la détermination du sens (Dumas Primbault 2022).

Dans ce cadre théorique, il devient donc intéressant de se pencher sur les opérations de « remédiation », c’est-à-dire aux opérations de traduction linguistique, formelle, matérielle d’une chose depuis un medium vers un autre (un genre vers un autre, un support vers un autre, un code vers un autre…) avec une attention toute particulière pour la matérialité des media et ce que le changement de matérialité fait

- aux discours, pratiques et objets ainsi traduits ;

- aux pratiques de circulation et d’appropriation de ceux-ci ;

- aux publics et à leurs sociabilités ;

- aux réseaux de media (que l’on pourrait appeler dispositifs médiatiques, ou parfois « écologies de media » (Dumas Primbault, Baudry, et Mihailescu 2025)) ;

- aux restes, lost-in-translation, dès lors invisibilisés ;

- aux résistances et autres démédiations.

En 2023 et 2024, au cours de deux journées d’étude, des chercheur·euses associé·es de la BnF et des expert·es en médiation culturelle, conservation, archivistique, bibliothéconomie ou sociologie se sont rencontré·es afin de défricher ces questionnement par le biais d’études de cas sur des collections de la BnF :

- lors d’une conférence publique, qu’est-ce qu’une image projetée (en parallèle d’un discours oral) fait au spectateur de l’époque qui appréhende l’objet présenté au croisement de deux supports ?

- qu’est-ce que cela implique pour l’archive de constituer une base de données iconographique à partir de manuscrits de diverses époques et aires culturelles ?

- quel usage des collections de Gallica les publics qui téléchargent en quantité des fonds coloniaux pour les réordonner et exposer sur des sites privés font-ils ?

- quel espace numérique construire pour disposer visuellement une sélection personnelle de documents extraits de Gallica ?

- comment l’incessante remédiation d’une archive personnelle dans trois langues (pages arrachées et déplacées, coupures de presses, enregistrements, carnets) peut-elle composer une œuvre essentiellement inachevable ?

- par quelles intermédiations entre publics et auteur·ices est-il possible de rendre à des communautés bretonnes les enregistrements sur cylindres des voix de leurs ancêtres ?

- plus généralement, comment faire sortir de la BnF l’archive et le discours sur l’archive en traduisant pour des public divers ?

Au-delà de l’obscurité initiale du terme de « remédiation », tou·tes les chercheur·euses associé·es, conservateur·ices, bibliothécaires et archivistes impliqué·es dans ce projet se sont prêté·es à l’exercice, se sont approprié le syntagme et se sont efforcé·es de voir leur objet et leurs travaux à travers cette perspective. Cette perspective est singulière car elle permet de s’affranchir de certaines catégories traditionnelles de l’analyse – des catégories parfois trop sédimentées, trop propres (par opposition à figurées).

In/visibiliser

À travers nos échanges, l’opération de médiation est toujours apparue comme celle de la mise en visibilité, selon les modalités des media choisis, de nos objets. Médier, c’est donc ouvrir une perspective sur un monde et donner à voir celui-ci selon les contraintes de forme, de matière et de sens imposées par la perspective choisie. Parmi ces contraintes, la plus forte, mais paradoxalement la moins prégnante, est celle du cadrage qui, d’une part, met dans l’ombre ce qui est hors champ et, d’autre part, tait ce qui relève de l’indicible dans le champ donné. Un medium ou un réseau de media dont les filets sont jetés sur le monde fait donc advenir un régime de visibilité qui à la fois donne à voir et occulte. En portant notre attention sur les cadrages qu’opèrent les (re)médiations – celles qu’ont subi nos objets à travers le temps et les espaces autant que celles que l’on fait subir à nos objets en tentant de les saisir –, nous nous dotons des moyens de mieux situer nos objets autant que notre regard sur ceux-ci et les savoirs que l’on produit (Haraway 1988).

La remédiation apparaît dès lors comme un changement de perspective, un recadrage : on donne à voir ce qui n’était pas visible jusque-là. C’est ainsi que Vy Cao a souhaité mettre en lumière, par l’intermédiaire d’une démarche prosopographique et d’histoire publique, les « invisibles » du traitement du dépôt légal colonial indochinois. Sauf à céder à l’illusion ou au fantasme d’une traduction neutre, sans perte, parfaitement fidèle, sauf à croire à l’immatérialité du sens, la remédiation n’est donc pas seulement un choix sociotechnique ; c’est aussi un choix éthique : celui de décentrer la perspective, de se donner un nouveau régime de visibilité afin de montrer ce qui avait été escamoté. Toute opération de remédiation – numérisation, mise en archive, réduction en art… – porte donc en elle une force normative ou prescriptive : « voici ce qu’il faut (sa)voir ». Pour autant, sauf à céder aux sirènes du panoptique, aucun dispositif médiatique ne peut prétendre « voici tout ce qu’il faut (sa)voir ». C’est là l’écueil objectiviste et « exhaustiviste » sur lequel sombre la cécité à la matérialité des media. Par une mise en abyme, il devient donc nécessaire de donner à voir les effets de la (re)médiation par l’interposition de media autres.

Sélectionner, (dé)monter, (dés)assembler

La question de la remédiation favorise donc un retour réflexif heuristique à la fois pour les chercheur·euses, conservateur·ices, archivistes, bibliothécaires, ainsi que pour les institutions. En tant que chercheur·euses associé·es à la BnF, c’est la confrontation à d’autres professions et d’autres compétences que les nôtres qui nous a permis de porter dans nos disciplines respectives un rapport physique, matériel, formel à l’archive qui dépasse la curiosité anthropologique du « goût de l’archive » afin de devenir indice ou élément probant dans l’administration de la preuve. En particulier, c’est une proximité certaine avec les praticien·nes des sciences (dis)qualifiées d’« auxiliaires » – notamment archivistique, codicologie, philologie, iconographie – ainsi que de la conservation et de la bibliothéconomie qui nous ont permis de nous approprier, à des fins de recherche, des savoirs et des savoir-faire normalement circonscrits aux missions d’archivage, préservation, valorisation. Au cours de nos travaux, nombre d’entre nous ont dû réaliser le catalogage d’un fonds et se pencher sur son histoire, construisant ainsi la légitimité d’une perspective matérielle et médiatique sur celui-ci.

Face à l’immensité des fonds, il a aussi toujours été nécessaire de procéder à des sélections afin de constituer des corpus permettant de traiter nos problématiques. Cette opération historiographique majeure qu’est la « fabrique du corpus » (Bardiot, Dehoux, et Ruiz 2022) relève donc aussi de la remédiation, s’agissant de transformer un ou des fonds (unités bibliothéconomiques qui répondent à des missions de conservation et de patrimonialisation) en un corpus (unité de recherche qui répond à une problématique). Un « carottage » (Savinien Capy) qui permet de ne pas céder au fantasme de l’exhaustivité et relève bien d’une sélection raisonnée comme acte inaugural de la posture de recherche, qui itérativement s’étoffe sans jamais prétendre à la complétude. Mettre au jour ces opérations de sélection, (dé)montage, assemblage permettant de construire des corpus de matériaux sources autorise alors une prise de distance réflexive quasi paradoxale qui implique de s’inscrire dans une lignée de remédiations successives et d’historiciser notre position d’énonciation – quel·le chercheur·euse suis-je, à qui m’adressé-je, dans quel but ?

Enfin, se pencher sur les sources et matériaux de la recherche comme des media permet de se questionner sur notre propre production discursive : sur les médiations mobilisées, commentées, produites – quelles sont mes pratiques médiatiques, que puis-je dire grâce à tel medium, quel régime d’(in)visibilité cela produit-il ? En effet, face à la nécessité éthique de décentrer la perspective grâce à la remédiation, beaucoup d’entre nous ont formulé le besoin de croiser, articuler, assembler une diversité de media (formats, formes, matérialités) en un montage kaléidoscopique qui a pu s’exprimer dans des espaces marginaux de la sphère productive académique. Une attention pour les dispositifs de médiation (disposition d’une bibliothèque, espace d’exposition, valorisation sur un blog…) qui, à nouveau, a pu se nourrir d’expertises dont recèlent les bibliothèques, musées et archives.

La fabrique de l’œuvre

Les mêmes opérations qui président à la fabrique du corpus habitent la fabrique de l’œuvre. Faisant apparaître cette dernière comme cristallisation précaire ou « purification » temporaire (Dumas Primbault, Tortosa, et Vailly 2021), la remédiation permet encore de remettre en mouvement toute activité culturelle figée dans une « image dialectique ». La notion d’œuvre s’en trouve bousculée : en amont de celle-ci comme c’est le cas avec le Kaddish de Schwarz-Bart – « texte né de sa propre réécriture » (Keren Mock) –, lors de la réception comme en attestent les pratiques de consultation sur Gallica qui démembrent les œuvres pour en produire de nouvelles, ou bien encore en aval de l’œuvre avec les multiples réemplois et adaptations de comic books en jouets et autres films.

En effet, les opérations successives de remédiation mettent en exergue l’essentiel inachèvement de toute production culturelle – inachèvement qu’il ne faut dès lors plus envisager comme une étape ou un état transitoire dans un processus génétique trop dirigé vers l’horizon d’un aboutissement, mais comme état « normal » résultant du tissage, toujours remis sur le métier, de media divers et toujours traduits, remédiés. Ainsi, c’est l’œuvre elle-même qui devient transitoire : un instantané ou une coupe dans un grand tissu culturel, social, politique, médiatique et matériel traversé de nombreuses forces et dynamiques – au premier rang desquelles l’intermédialité. En conséquence, ce sont également des notions comme l’auctorialité et, plus encore, la documentalité qui s’en trouvent discutées. Il ne s’agit plus de savoir quelle est l’unité documentaire et s’il s’agit d’un authentique, d’un original ou d’une copie, mais bien plutôt quand c’est un document, en prenant acte de la « bâtardise » (Xavier Fournier) de tout document et de mettre au jour les choix d’une communauté, les opérations pratiques ou les habitudes qui ont présidé à son découpage dans un plus vaste tissu.

Patrimonialiser

Ainsi, pour l’institution, cette perspective permet également de considérer la pratique archivistique ou patrimoniale comme remédiation : sélection, description, indexation, signalement, ordonnancement – c’est donc également un régime de visibilité et de lisibilité, présidé par des cadres institutionnel, légal et bibliothéconomique que construit l’institution. La perspective ouverte par la remédiation prend ainsi à rebours, d’une part, le notion d’un patrimoine envisagé comme stable et fixe et, d’autre part, d’institutions patrimoniales perçues comme simples réceptacles passifs d’un extérieur qu’elles ne feraient que conserver de manière neutre et transparente.

On retrouve cette tension dans des problématiques de catalogage rencontrées à la BnF : lors de notre première journée d’étude, une chercheuse associée faisait la démonstration de l’effet « neutralisant » de la classification d’un fonds sur le discours colonial de celui-ci ; la conservatrice du patrimoine responsable de ce fonds arguait en retour que cette « neutralisation » était l’effet recherché par l’institution d’État pour assurer la liberté d’interprétation des chercheur·euses. Le retournement du syntagme de « neutralisation » illustre ici les débats sur le rôle de la BnF en tant qu’institution en regard de ce régime de visibilité : doit-elle seulement recueillir, le plus objectivement possible, un « dehors » mû par des forces extérieures, des tendances qui lui sont exogènes ou bien doit-elle s’engager activement et être actrice de ces tendances, force de prescription dans la mise en visibilité et en lisibilité du patrimoine ?

Voir par le travers

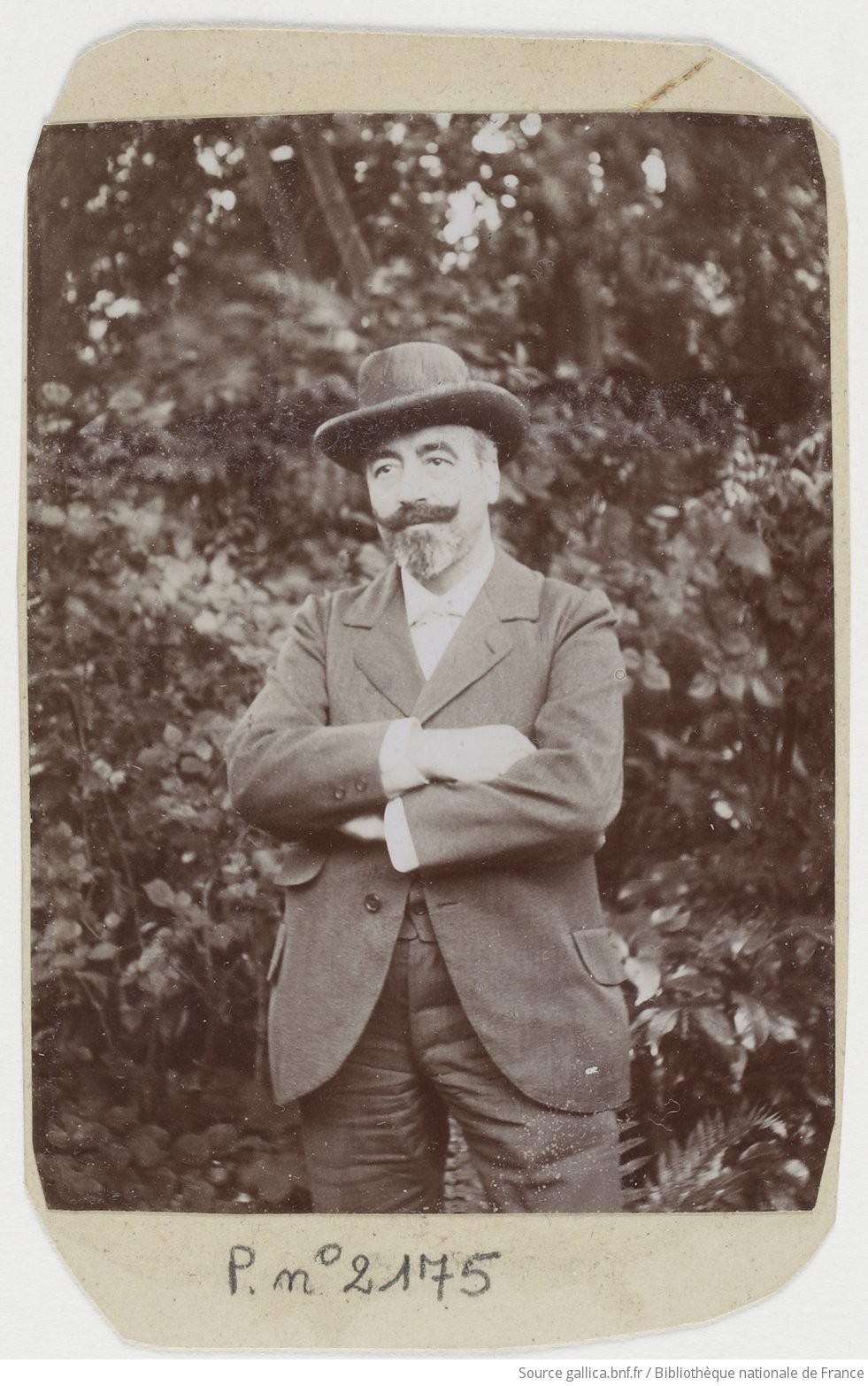

Une des vertus de la prise par la remédiation est donc bien de voir par le travers (Mersch 2018) et de rendre visibles des pratiques et des matérialités tout à la fois culturelles et politiques d’ordinaire invisibilisées par un ordre des savoirs qui cristallise ceux-ci en grandes catégories figées. Apparaissent alors des chaînes de médiation plus ou moins complexes – parfois linéaires, plus souvent enchevêtrées, arborescentes, floues, dynamiques, interrompues – articulant selon des modalités variées des media et supports matériels multiples – texte, dessin, photographie, gravure, vidéo, fragments non discursifs… –, des instruments et appareillages des sens – plume, caméra, appareil photographique, ordinateur, cylindre phonographique… – ainsi que des pratiques médiatiques et des traditions discursives et figuratives diverses – le dessin pittoresque et la photographie documentaire d’Eugène Gallois (Florence Adrover), le montage chez Suzanne Citron (Letizia Goretti) ou André Schwarz-Bart (Keren Mock), la scénographie d’un espace numérique de Gallica (Guillaume Levrier), la narration prosopographique pour raconter les histoires oubliées de répétiteur·ices vietnamien·nes (Vy Cao).

Et, prises dans ces chaînes, des personnes qui jouent également un rôle d’intermédiation : des traducteur·ices de la LSF à l’écrit, du breton ou du vietnamien au français, des médiateur·ices qui transforment des discours savants pour s’adresser à un public plus large, des « go-betweens » qui se déplacent de la métropole vers les colonies ou des répétiteur·ices qui sont déplacé·es des colonies vers la métropole, ainsi que des scientifiques qui remédient en formalisant, par exemple la langue bretonne par la dialectologie, et exercent ainsi une forme de domination culturelle expropriant les locuteurs de leur langue – « l’oral s’est dérobé dans le livre » (Tudi Crequer).

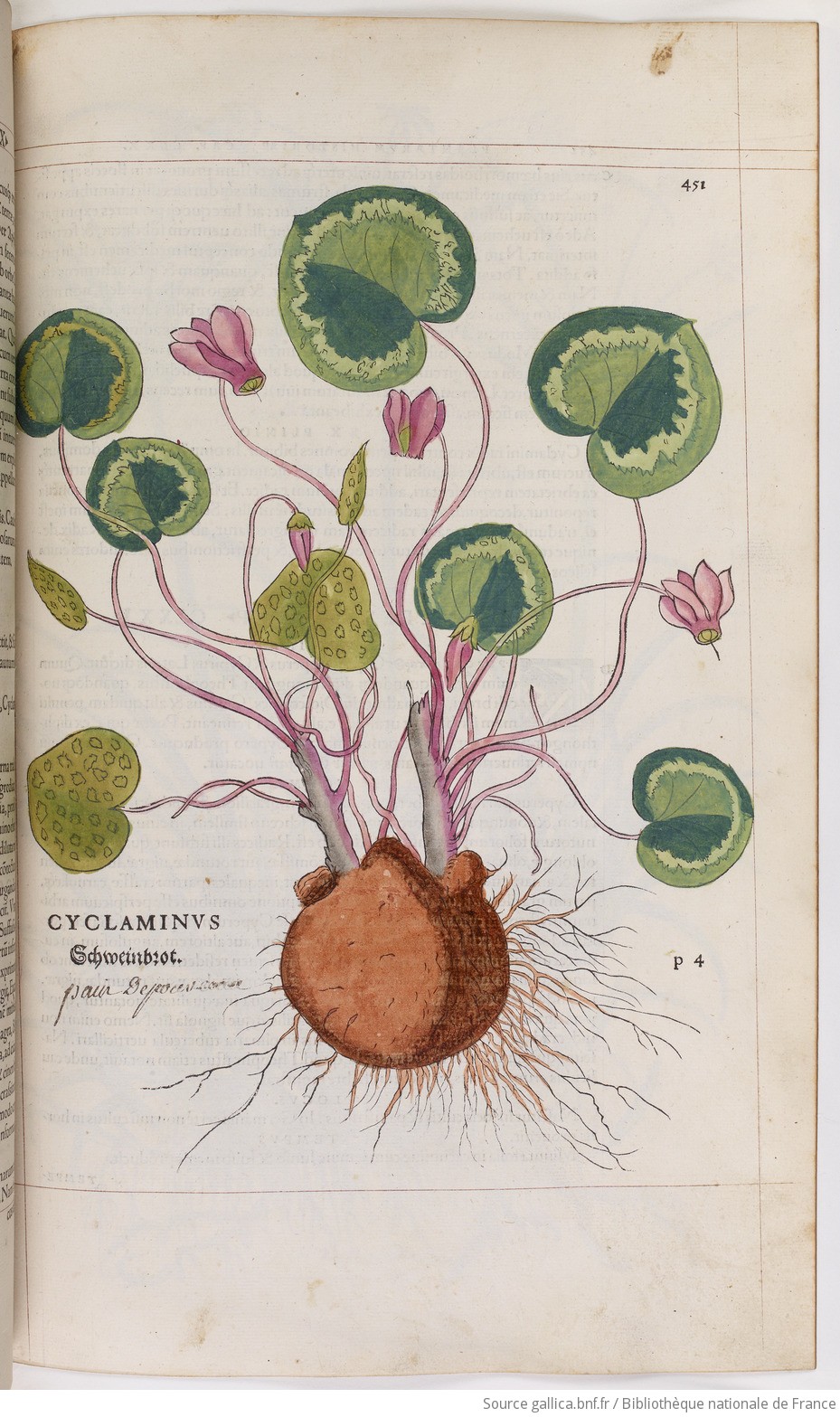

Ainsi, ce que la remédiation donne à voir par le travers, ce sont des régimes de visibilité et de lisibilité tout à la fois sémiotiques, culturels et politiques : un medium à la fois donne à voir quelque chose – l’inscrivant dans un régime signifiant possédant ses propres règles, parfois même un contexte épistémique prescrivant des formes d’objectivité comme c’est le cas avec l’illustration botanique des racines (Tassanee Alleau) –, structure ce qui est donné à voir – par l’imposition d’un format, d’une matérialité, d’un tissage de media qui sont les conditions de possibilité de la visibilité – et efface son action de médiation, escamotant prise à la critique médiatique, jusqu’à parfois occulter tout ou partie du sens de discours autres, de media autres. Cette perspective singulière de la remédiation permet ainsi de prêter attention non seulement à ce qu’un medium peut amplifier – un public plus large, l’accessibilité à une langue étrangère écrite ou visuelle, une structure formelle garante d’une certaine scientificité… – mais également à ce qui est lost-in-translation – ce qui est occulté en rendant visible, jusque dans la patrimonialisation, participant intentionnellement ou non de formes de domination culturelle et d’offuscation du politique. C’est là encore une des vertus du changement de perspective occasionné par la remédiation, c’est de permettre d’aborder des questions politiques en entrant, presque silencieusement, par les dispositifs sociotechniques.

Présentation du numéro

Ce numéro spécial, à paraître au fil de l’eau, rassemble certaines des contributions aux deux journées d’étude organisées en décembre 2023 à la BnF et décembre 2024 au Mucem. À dominante historique ou média-historique (Dumas Primbault 2022), ce programme riche d’une grande diversité d’objets, d’époque, de media et de perspectives sur ceux-ci se découpe en trois parties.

La remédiation des pratiques

Dans Usages, pratiques et valorisation des herbiers numérisés dans la recherche à la BnF, Tassanee Alleau et Luc Menapace se penchent sur la numérisation des herbiers renaissants conservés par la BnF comme une opération de remédiation qui a des conséquences tant sur l’objet patrimonial ainsi conservé et mis à disposition que sur les pratiques de recherche permises et contraintes par une telle opération. Mettant en lumière les pratiques nouvelles permises par une telle remédiation – notamment l’accumulation raisonnée permettant la comparaison – autant que ses limites – en particulier la « toute-puissance de l’image » –, Alleau et Menapace soulignent « quelques similitudes entre usages anciens et nouveaux » dans la longue histoire de la remédiation des collections.

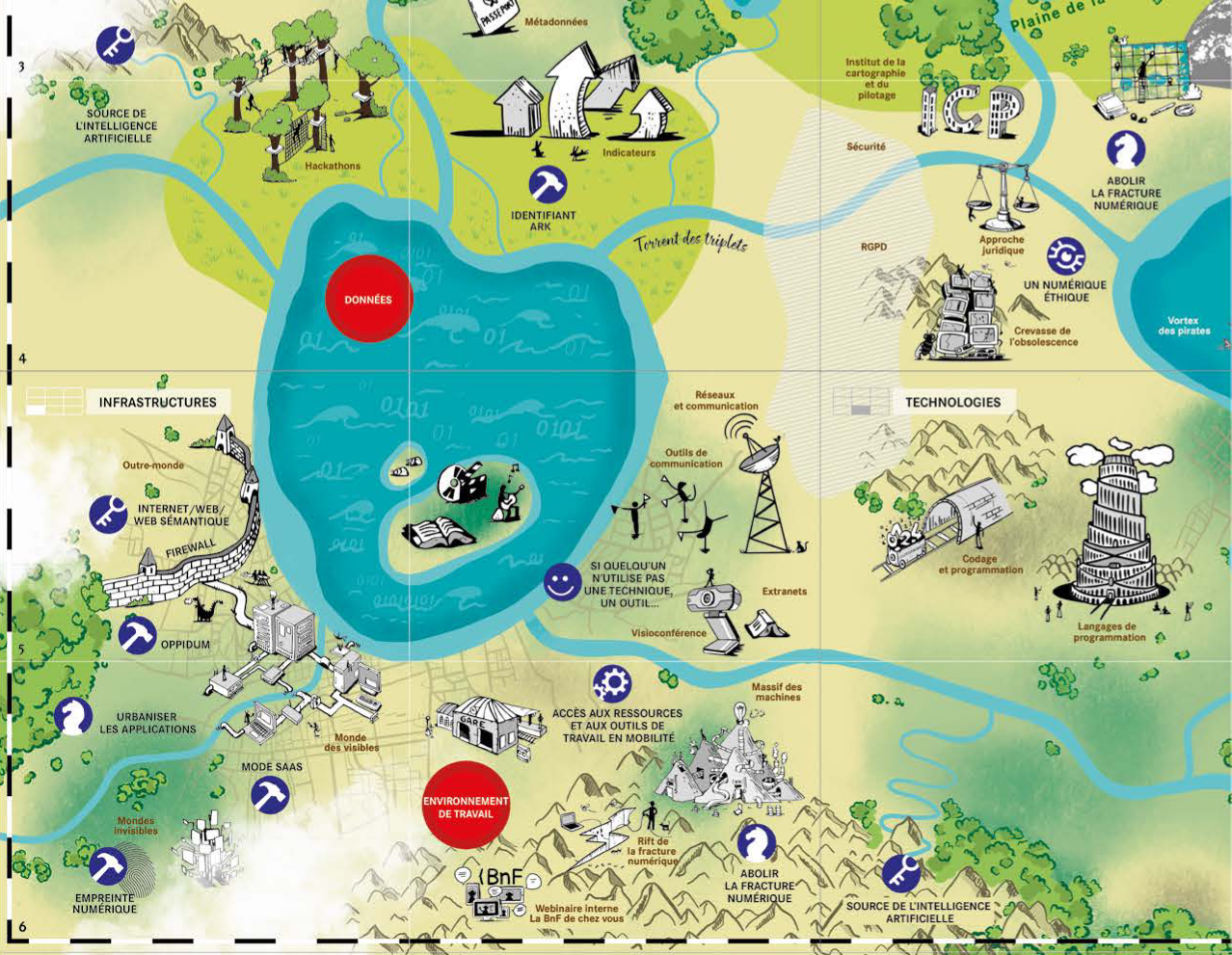

Dans Du Poste de Lecture Assistée par Ordinateur (P.L.A.O.) au schéma numérique, Simon Dumas Primbault se penche sur l’histoire de la numérisation à la BnF, entendue comme re-médiation, non seulement des collections, mais également des services et des espaces de la bibliothèque. Grâce à trois vignettes (le poste de lecture assistée par ordinateur, Gallica et le schéma numérique 2020), il propose de s’intéresser aux ordres du savoir qui émergent de la datafiction de la BnF.

Politiques de la remédiation

Letizia Goretti (à venir) traite d’une éthique de la remédiation dans l’édition posthume d’un ouvrage de Suzanne Citron.

Florence Adrover se penche sur la figure d’Eugène Gallois (1856-1916), voyageur, artiste et écrivain français, dont le fonds composé de dessins, d’aquarelles et de photographie est archivé à la BnF. En regard de l’usage que Gallois faisait de ces formes symboliques par le montage afin de produire un discours sur les colonies, Florence Adrover s’intéresse à la mise en archives (l’« archivation ») et à la patrimonialisation de ce fonds comme remédiation, ainsi qu’à l’effet de l’institution qui conditionne les discours sur celui-ci.

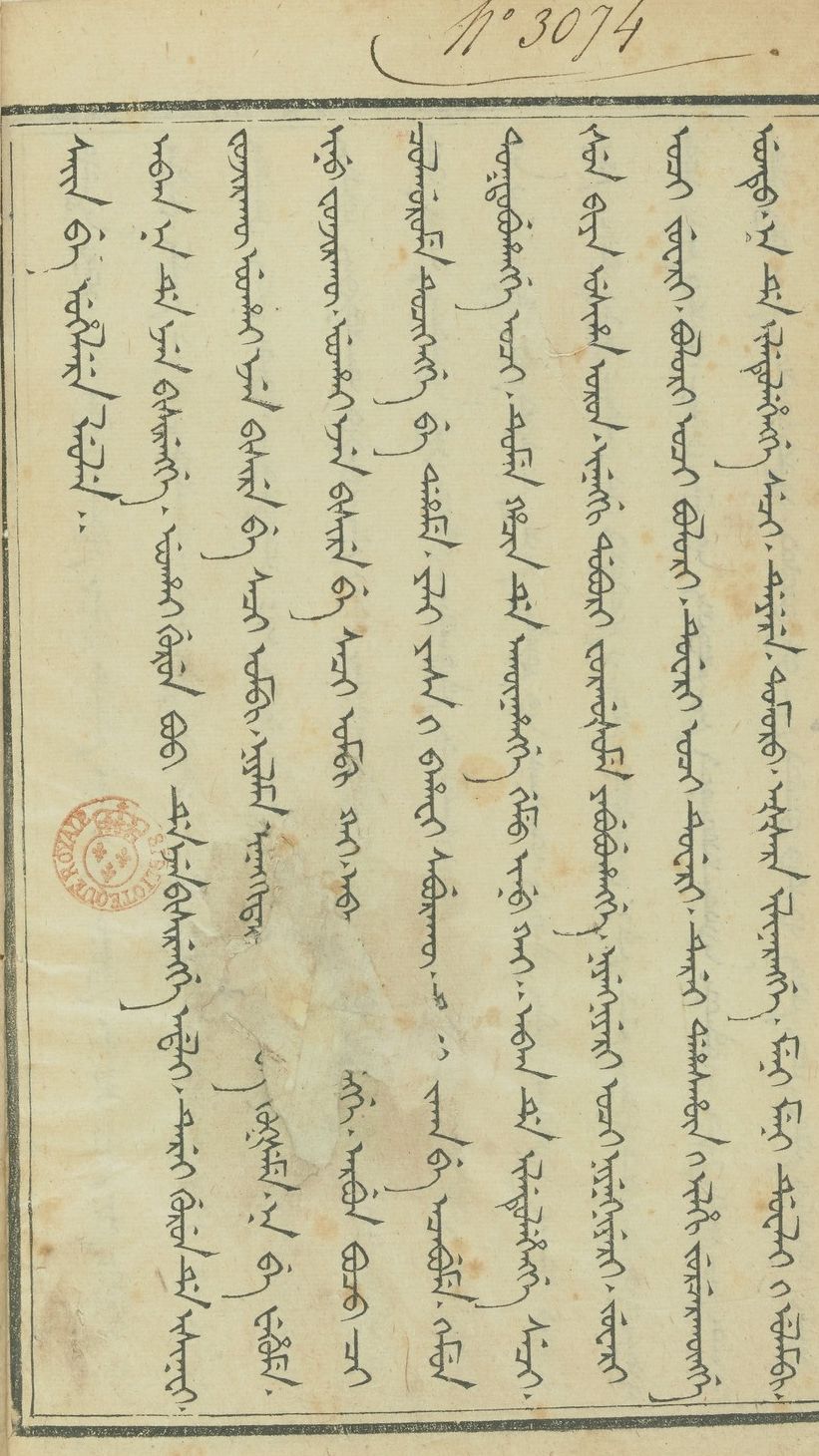

Dans De l’archive manuscrite au corpus numérique des périodiques chrétiens sur la Mandchourie avant le XXe siècle , Anne Dalles Maréchal et Cécile Geoffroy-Oriente explorent la lignée de remédiation successives et la manière d’utiliser des matériaux historiques à des fins ethnographiques, opérant ainsi un détournement de l’archive. Elles touchent de ce fait au croisement entre la remédiation et les opérations histogriographiques que constituent l’analyse interne/externe des sources.

Acteur·ices et publics de la remédiation

Savinien Capy se saisit du fonds de bandes dessinées Marvel conservé à la BnF afin de s’intéresser à la re-médiation de récits et de personnages entre divers media artistique : du comic book à la littérature, au cinéma, au jeu vidéo. En s’intéressant plus spécifiquement au marché de l’adaptation de bandes dessinées sous d’autres formes culturelles, il opère une réflexion sur le contexte économique de la re-médiation et les contraintes que celui-ci exerce sur celle-ci.

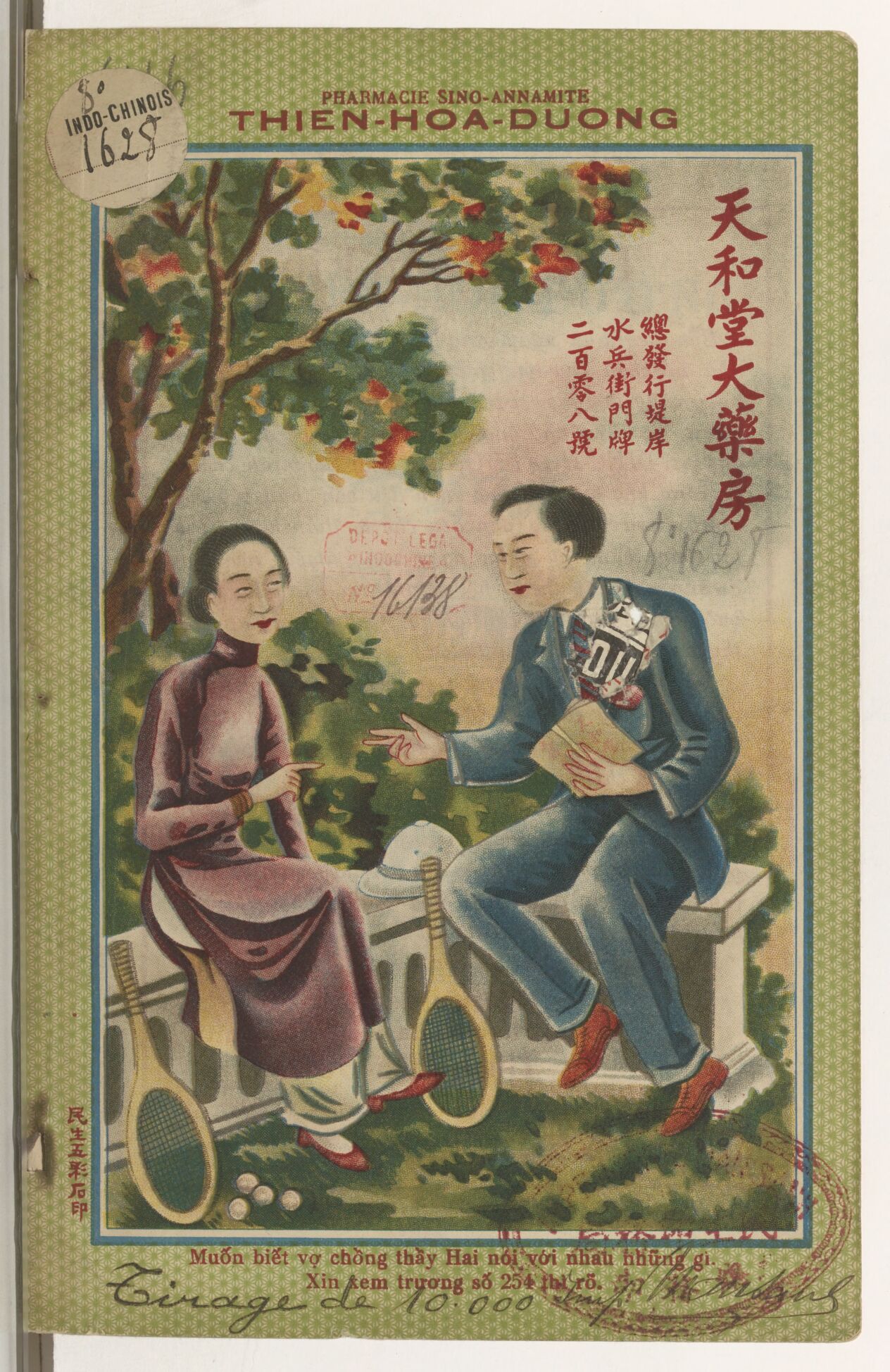

Vy Cao plonge dans le fonds Indochinois de la BnF, constitué par le dépôt légal colonial, afin de mettre en lumière les opérations de re-médiation (collecte, tri, classement, catalogage, numérisation) qui ponctuent à la fois l’histoire et la constitution de cette archive en fonds. Par un biais prosopographique, il explore également les pratiques de médiateur·ices, des go-betweens et des intermédiaires qui abordent le fonds avec leurs compétences et trajectoires singulières. Il s’intéresse ainsi à la volonté dialogique de produire un discours de médiation sur ces personnes autant qu’à l’avenir numérique d’un tel fonds.

Finalement, Sarah Dietz et Charles Riondet (à venir) abordent la fragilité du patrimoine numérique et les questions de conservation qui y sont liées, notamment en ce qui concerne leur médiation pour les publics d’un musée comme le MuCEM.

Bibliographie

Par ailleurs, durant ces mêmes années 1980 en France est apparue en économie des conventions la notion d’« investissement de forme », et qui fera son chemin en sociologie pragmatique dans la rencontre entre Thévenot et Boltanski, permettant d’interroger la création d’espaces d’équivalence standardisés dans lesquels sont transportées et traduites des altérités qui trouvent, au sein de cet espace, une commune mesure – la datafication, par exemple, relève de ce mouvement de remédiation par investissement de forme.↩︎