Le langage est un construit social en plus d’être une matière mouvante, appelée à mourir ou à se transformer. Si notre langue tente de cerner une réalité fuyante et fluide, elle s’enrichit aussi de néologismes, au gré des changements qui bouleversent le monde. Pour appréhender ce dernier, il est souvent nécessaire de doter notre vocabulaire de nouveaux mots et de nouvelles expressions, plus à même de rendre compte de phénomènes émergents avec justesse et précision. C’est ce qui est par exemple arrivé en 1908, lorsqu’un chercheur japonais a fait la découverte d’un cinquième goût, l’umami, celui-ci venant s’ajouter au célèbre quadruplet gustatif formé par le sucré, le salé, l’acide et l’amer. Telle une nouvelle couleur, l’acception du terme au sein du vocabulaire a non seulement cristallisé l’existence de cette saveur unique, mais elle a aussi donné naissance à une perception du monde plus riche, en nous permettant de décrire avec justesse l’arrière-goût durable, doux et savoureux, provoqué par la détection de l’anion carboxyle du glutamate par nos papilles. L’umami, ou « goût savoureux » en japonais, est resté l’umami dans toutes les langues. Et voilà bien le devoir des nouveaux mots : nous aider à mieux cerner et décrire des réalités pour lesquelles aucun vocabulaire approprié n’existait jusqu’alors. Leur acception au sein du langage, loin d’être anodine, légitime l’existence des réalités qu’ils nomment, en les portant à notre conscience. Or, ces mots ne sont jamais neutres. C’est à travers ces derniers que l’on appréhende le réel. Au sein de ceux-ci se dessine donc un discours sociétal foncièrement politique, soit ce qu’il nous est possible de dire et d’exprimer ou non, dans un lieu donné et à un moment précis de l’histoire.

À la lumière des bouleversements technologiques provoqués par l’avènement des médias sociaux, il n’est pas surprenant de constater l’ajout de nombreux mots au langage courant, ceux-ci étant souvent issus de la langue d’échange de facto sur la Toile, l’anglais. Le Québec, nourrissant le désir légitime de protéger sa langue française, a depuis tenté de franciser, quelques fois bien maladroitement, la plupart des néologismes 2.0 issus de ce changement de paradigme. « Hashtag » est ainsi devenu « mot-clic », alors que le saugrenu « gazouillis » est venu se substituer au « tweet ». Cette croisade linguistique a tout récemment trouvé de quoi faire rougir les Québécois, en introduisant le terme « égoportrait » au sein du vocabulaire. Ce régionalisme fallacieux, utilisé pour la première fois par le chroniqueur du journal Le Devoir Fabien Deglise, a d’ailleurs déjà fait son entrée dans Le Petit Larousse illustré. Si le Québec ne doit pas s’enorgueillir d’un tel mot, c’est que ce dernier, inventé pour se substituer au selfie et se targuant de capturer « toute la dimension narcissique » (Lalonde 2015) de cette nouvelle pratique culturelle, est lourd de lieux communs.

En posant le selfie comme égoportrait, Deglise oriente notre conception de la pratique culturelle. Ne pouvant désormais être perçu qu’en fonction de l’ego, une forme d’intériorité qui pointe vers la vanité et l’amour-propre, le selfie est vu comme un geste égocentrique et fondamentalement tourné vers soi. Alors que des mots comme le terme récupéré « queer », utilisé pour désigner le refus de la catégorisation du genre ou des pratiques sexuelles, réussissent à maintenir une ambiguïté fondamentale en son coeur (Nelson 2015, 29), le néologisme québécois vient figer le sens que revêt la pratique culturelle qu’il désigne. Ce faisant, il limite son interprétation et sa portée culturelle, en plus de porter un jugement de valeur. Le mot forgé permet aussi à Deglise de nourrir un discours réducteur et de qualifier la pratique culturelle de « grande absurdité narcissique du présent » (Deglise 2015).

À travers un discours pathologique, le chroniqueur brosse un portrait peu reluisant du selfie, décrit comme un véritable fléau moderne, voire même une épidémie à laquelle il faudrait mettre un terme (il prédit d’ailleurs sa fin dans un article qu’il signe en avril 2015). La maladie que Deglise dépeint à des prédispositions comme « l’urgence d’exister dans l’instant » (Deglise 2015), mais aussi des symptômes. Ainsi, l’internaute qui pratique le selfie, décrit comme une victime qui a « succomb[é] à [l’]appel, un brin pathétique et surtout vertigineux de la surexposition de soi » (Deglise 2015), est taxé de narcissique et d’égocentré.

Ce que le chroniqueur et Le Devoir ignorent cependant, c’est que plusieurs chercheurs ont déjà souligné qu’un discours pathologique tenu à l’égard du selfie, qui lie la pratique à divers états mentaux, (comme le narcissisme), est non seulement boiteux, mais accuse et blâme plus qu’il ne pose de réel diagnostic (Burns 2015, 1716‑33). Ce discours prescrit un comportement souhaitable à adopter et humilie ceux qui divergent des normes qu’il dicte. Véritable contrôle social, il s’assure d’une domination sur ceux qu’il marginalise, bien souvent des individus dont le statut est déjà fragilisé.

Chez Deglise, si le selfie est perçu comme un signe de vanité, il est aussi associé au passage, à l’univers féminin. Ainsi, le chroniqueur précise que sous le vocable qu’il invente se cache en autres « la jeune fille à moitié nue se montrant dans le reflet du miroir de la salle de bain » (Deglise 2015). Dans un article sur les selfies du 16 juin 2015 (Lalonde 2015), Le Devoir ne manque d’ailleurs pas de réitérer le stéréotype sexiste. En tête de l’article, celui-ci publie, en guise d’illustration, la photo peu flatteuse d’une femme qui, esquissant un duck face devant la caméra de son téléphone, fait dos à une peinture. Absorbée non pas par l’art, mais par la consommation de sa propre image, la femme y est représentée comme vaine et vaniteuse. Du slut-shaming made in Québec. En effet, dans le discours populaire, le selfie est perçu non seulement comme une manifestation de vanité, mais aussi comme un phénomène typiquement féminin.

En s’attardant aux mèmes Internet québécois, véritable littérature vernaculaire, on constate rapidement à quel point ce lieu commun s’est enraciné verbalement et visuellement dans le discours québécois. Sur une plateforme de publication en ligne comme Juste une fois au chalet, on peut notamment voir circuler des images macro1 qui réitèrent l’équation associant la prise de selfies à une personnalité vaniteuse, sexualisée et…féminine. Similairement, le site Web Quebecmeme.net propose des articles à contenu viral qui réitèrent de tels lieux communs. Ainsi, en écho direct avec son titre, l’article « Et si les gars se comportaient comme les filles sur Instagram » (Anonyme 2015) liste 17 clichés dits typiquement « féminins », comme le selfie « tenue du jour » ou encore « la photo de groupe entre filles », stéréotypes qui sont tour à tour parodiés et ridiculisés par des sujets masculins. Plus la prétendue masculinité des sujets est mise en évidence par des indices visuels, (pilosité, bedaine de bière, magazines automobiles), plus le caractère factice de la pose affectée est souligné. L’humour, s’il y a, se trouve au sein du décalage entre le selfie et le sentiment qu’il n’est pas « naturel pour un homme » de prendre ce genre de photo. Cette forme de littérature mémétique ridiculise non seulement la prise de selfies, mais naturalise aussi le comportement ridiculisé. S’il n’est toujours que le fruit d’une performance chez l’homme, il apparaît naturel, voire normal, chez la femme. Selon la chercheure de l’université Sheffield Anne Burns, ce discours a l’avantage de perpétuer un cercle vicieux où l’on perçoit simultanément les femmes comme vaniteuses, puisqu’elles prennent des selfies, et les selfies comme signe de vanité, parce que ce sont les femmes qui les prennent (Burns 2015, 1720). Distribuée sur les réseaux sociaux, ce type de littérature visuelle et folksonomique contribue non seulement à perpétuer des lieux communs, mais aussi à cristalliser l’image d’un selfie « narcissique » au sein du discours populaire.

Cette vision oblique trouve d’abord ancrage dans une mésinterprétation de la pratique culturelle. Ainsi, l’historien de l’art Brian Droitcour affirme : « […] that’s just what happens to the selfie when it’s taken out of context » (Droitcour, Brian 2013). Loin de partager la conception d’un selfie a priori narcissique, Droitcour souligne plutôt la nature du celui-ci, soit celle d’une photo destinée à être partagée sur les réseaux sociaux. Sans s’inscrire dans l’Histoire ou prétendre immortaliser un moment marquant, le selfie est éphémère et voué à une consommation immédiate. En fait, s’apparentant à une forme de communication non-verbale et s’arrimant à de nouvelles pratiques conversationnelles, le selfie n’est pas nécessairement tourné vers l’ego, mais plutôt vers l’Autre.

Signalant le corps de celui ou celle qui prend la photo (bras tendu, cou penché, etc.), il établit et maintient la connexion entre plusieurs corps géographiquement éloignés, mais engagés dans une interaction sociale commune. Le chercheur Paul Frosh pense d’ailleurs le phénomène en termes de sociabilité corporelle, qu’il nomme « kinesthetic sociability » (Frosh 2015, 1607‑28). Cette particularité pousse Droitcour à signaler la fonction phatique du selfie. Il écrit : « The selfie is phatic : it’s an image that establishes immediate contact, by introducing gesture and mimicry — both components of face-to-face interactions — to telecommunications » (Droitcour, Brian 2013). C’est aussi une vision du selfie que partagent Theresa M. Senft et Nancy K. Bayn, qui dans l’étude What Does the Selfie Say ?, proposent de considérer le selfie comme une manière de parler, « […] a way of speaking and an object to which actors (both human and nonhuman) respond » (Senft et Baym 2015, 1589). En effet, le destinataire d’un selfie, puisqu’il participe à une interaction, n’a pas le regard passif du voyeur. Ce dernier est plutôt invité à participer, c’est-à-dire à réagir à l’appel-réponse par l’entremise d’un « reaction selfie », d’un like ou encore d’un message texte (Senft et Baym 2015, 1595).

Considérer le selfie comme une forme de communication permet aussi à des chercheurs comme David Nemer et Guo Freeman, dans un essai ayant pour titre Empowering the Marginalized : Rethinking Selfies in the Slums of Brazil, d’avancer que « […] for marginalized users, [selfies] empower the users to exercise free speech, practice self-reflection, express spiritual purity, improve literacy skills, and form strong interpersonal connections » (Senft et Baym 2015, 1593). Ainsi, la reprise et le re-mix de selfies viraux tel que le Ice Bucket Challenge, agissent dans certains cas comme une prise de parole politique. Celle-ci attire l’attention des internautes sur des situations d’inégalités sociales ou économiques. Par exemple, lorsque le défi du Ice Bucket battait son plein, des résidents de Gaza, privés d’eau, ont participé à la campagne virale en diffusant des vidéos où ils renversaient sur leur tête des seaux remplis non pas d’eau, mais de sable, de gravats et de débris (Senft et Baym 2015, 1593). Malheureusement pour Deglise, le terme « égoportrait », sémantiquement pauvre, faillit à encapsuler une telle multiplicité de sens et de pratiques.

Épilogue littéraire

S’il existe un genre littéraire qui s’attache à faire fructifier la tension sémantique au cœur des mots, c’est bien la poésie. Profitant de leur polysémie, la poésie questionne sans cesse la langue. Elle tente de défaire les formes figées et témoigne d’une volonté de conserver, au sein du langage, une part de noirceur, de ce qui nous échappe2. Et c’est précisément ce qu’un mot comme « égoportrait », lourd de préjugés, ne fait pas. Poète moi-même, il m’est impossible d’embrasser un terme aussi univoque que celui dont Deglise se réclame.

Si les poètes se risquent à donner un sens au selfie, quel qu’il soit, celui-ci est souvent multiple, ludique, subversif… mais jamais il n’est réducteur. Le poète américain Steve Roggenbuck trace par exemple un parallèle entre ses selfies et ses poèmes. Lorsqu’il sous-titre son recueil If U Dont Love The Moon Your An Ass Hole de la mention « poems and selfies », le rapprochement qu’il effectue entre poèmes et selfies, (qu’il qualifie d’ailleurs d’art), produit plusieurs effets, dont celui de souligner le travail créateur inhérent aux deux pratiques. Irrévérencieux, celui-ci écrit même : « in history books, do u think they will talk more about my poetry or my selfies ? » (Roggenbuck 2012, 36). Puisque tous deux relèvent d’un travail, Roggenbuck attire l’attention sur le caractère construit des deux objets culturels, mais il insiste aussi sur la part de fiction qu’un texte littéraire ou qu’une représentation de soi donnée aux autres contient invariablement. Bien que des sociologues comme Erving Goffman ont depuis longtemps souligné la théâtralité inhérente aux divers rapports sociaux, le selfie nous invite explicitement à méditer sur une identité plus que jamais fluide et manifestement construite. Paul Frosh dira d’ailleurs des selfies qu’ils invitent à penser l’identité comme étant « […] between the self as an image and as a body, as a constructed effect of representation and as an object and agent of representation » (Frosh 2015, 1621). Quand Rimbaud s’est exclamé, « Je est un autre », dans une lettre adressée à Paul Demeny en 1871, est-ce qu’il parlait du selfie ?

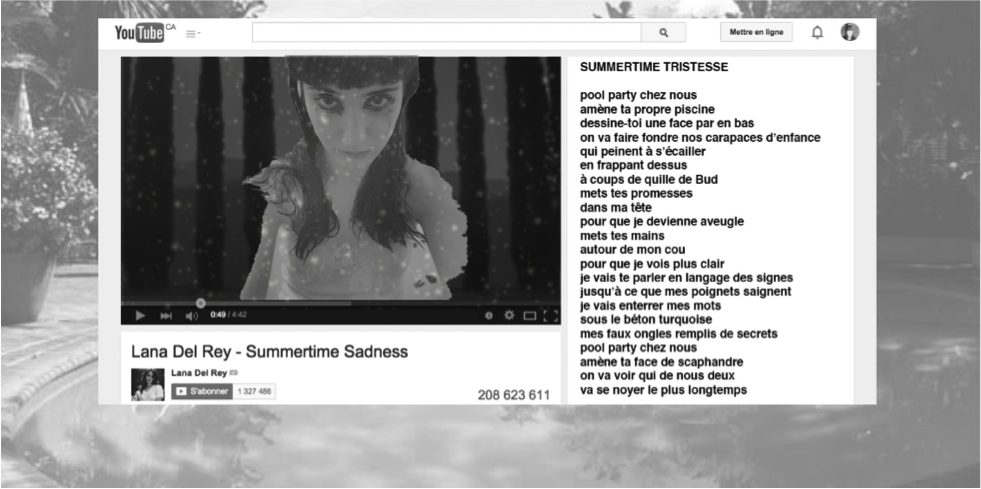

D’autres poètes, comme la poète québécoise Marie Darsigny, utilisent le selfie pour souligner les conditions de production du texte littéraire. Ainsi, dans son poème macro « Summertime tristesse » (Darsigny s. d.), mis en ligne sur la plateforme multimédia NewHive, un selfie de la poète, le visage barbouillé de larmes, se trouve juxtaposé à une fenêtre YouTube. Tandis que Lana entonne son « Summertime Sadness » à elle, le selfie de Darsigny jouxte un texte où le « je » chancelle. « Summertime Tristesse » parle de poignets qui saignent et de noyade dans une piscine turquoise. Le montage audiovisuel donne au poème un caractère autoréférentiel, en ce sens où il renvoie aux conditions et au contexte de création du texte. Fenêtre YouTube, photo webcam de la poète en pleurs… Darsigny nous donne la clé de son atelier d’écrivain, ou littéralement, de son bureau d’ordinateur. Le lecteur se trouve donc propulsé au même endroit où Darsigny tape ses mots, à même son écran, tandis que joue la chanson qui accompagne simultanément le geste d’écriture. Si on peut y voir une forme d’hypermediacy (Bolter 1999), c’est parce que le selfie poétique de Darsigny nous rappelle délibérément le médium et le média utilisé, mais aussi notre soif d’immédiateté. Cette fois, celle-ci est tissée dans notre rapport au texte, qui semble s’écrire sous nous yeux, ainsi que dans la grande proximité que Darsigny instigue entre auteur et lecteur. En illustrant son poème d’un selfie, Darsigny renforce et complexifie l’adéquation entre texte et auteur, générant une impression d’« authenticité ». Les sentiments exprimés par la poète semblent non seulement intimes, mais vrais, des sentiments auxquels l’internaute peut alors s’identifier. Marie Darsigny, tout comme Roggenbuck, sème ses publications de selfies, avec des visées qui me semblent toutefois bien différentes. Si Roggenbuck souligne la facture du « je » poétique, Darsigny use du selfie pour générer un sentiment de proximité avec son lecteur.

Des poètes comme Darsigny et Roggenbuck, s’ils nous aident à mieux cerner une pratique culturelle pour laquelle il n’existait encore de mot, le font sans en réduire la complexité. Ils la questionnent, mais sans jamais se réclamer d’une définition univoque. Et voilà bien le devoir du nouveau mot. Le selfie n’est pas un égoportrait. Il vient plutôt s’ajouter aux nouvelles modalités d’expressions liées à l’apparition des médias sociaux. Situé au carrefour de la pratique conversationnelle et de la représentation de soi, le selfie propose une réflexion sur la mise en récit identitaire et même, lorsqu’utilisé dans un contexte littéraire, sur la création. Le selfie, ou « self », me fait penser aux pronoms réfléchis (me, te, se, etc.), que l’on place devant les verbes pronominaux. Il indique une action, mais aussi un corps. Finalement, que ce corps soit tourné vers soi ou vers l’Autre, sa représentation demeure lacunaire et fondamentalement fragmentaire. C’est ce que le diminutif « ie » du selfie semble dire, en relativisant l’importance de chaque selfie, qui ne pointerait pas vers un véritable « self », mais plutôt vers un fragment, instable et éphémère.

Monsieur Fabien Deglise,

les mots ne sont jamais neutres. Et puisqu’ils façonnent notre compréhension du monde, il est capital de bien les choisir.

Bibliographie

Anonyme. 2015. « Et si les gars se comportaient comme des filles sur Instagram ? » Québec Meme. http://quebecmeme.net/itQoA.

Bolter, J. David. 1999. Remediation: understanding new media. Cambridge, États-Unis: MIT Press.

Burns, Anne. 2015. « Selfies Self(ie)-Discipline: Social Regulation as Enacted Through the Discussion of Photographic Practice ». International Journal of Communication 9 (mai):18. http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3138.

Darsigny, Marie. s. d. « summertime tristesse ». Consulté le 19 mars 2017. http://newhive.com/mmmarie/summertime-tristesse?

Deglise, Fabien. 2015. « La mort de l’égoportrait ». Le Devoir. http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/437768/chroniquefd-la-mort-de-l-egoportrait.

Droitcour, Brian. 2013. « A Selfie Is Not a Portrait ». Culturetwo. https://culturetwo.wordpress.com/2013/10/24/a-selfie-is-not-a-portrait/.

Frosh, Paul. 2015. « Selfies The Gestural Image: The Selfie, Photography Theory, and Kinesthetic Sociability ». International Journal of Communication 9 (mai):22. http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3146.

Lalonde, Catherine. 2015. « Un égoportrait bien de chez nous ». Le Devoir. http://www.ledevoir.com/culture/livres/442839/langue-francaise-un-egoportrait-bien-de-chez-nous.

Nelson, Maggie. 2015. The argonauts. Minneapolis, Minnesota: Graywolf Press.

Roggenbuck, Steve. 2012. If u don’t love the moon, your an ass hole: poems and selfies. Boosthouse.

Senft, Theresa M., et Nancy K. Baym. 2015. « Selfies Introduction ~ What Does the Selfie Say? Investigating a Global Phenomenon ». International Journal of Communication 9 (mai):19. http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4067.