J’appelle dispositif tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. […] Il y a donc deux classes : les êtres vivants (ou les substances) et les dispositifs. Entre les deux, comme tiers, les sujets. J’appelle sujet ce qui résulte de la relation, et pour ainsi dire, du corps à corps entre les vivants et les dispositifs (Agamben 2014, 31‑32).

En juin 2011, la Gaîté Lyrique de Paris, ancien opéra que la ville de Paris dédie aujourd’hui aux cultures électroniques et numériques, accueille en ses murs une soirée singulière. Dès l’entrée, un groupe de « médiateurs », dont on apprendra plus tard qu’il s’agit d’étudiantes et étudiants de l’École Nationale des Arts Décoratifs (ENSAD), invite après dépôt d’une pièce d’identité à revêtir une étrange ceinture de bretelles conçue dans la matière très légère qu’est le tulle. À l’intérieur de celle-ci, sont pourtant intégrées des puces RFID (Radio Frequency Identification) qui désormais ne vous quitteront plus. Ainsi équipé, il est alors possible de pénétrer dans la plus grande salle de concert de l’établissement, dont les murs ont été littéralement convertis en écrans de projection. Au centre de l’espace figure une sorte de scène, occupée par plusieurs personnes et surtout par une armada d’ordinateurs, dont les câbles et connexions clignotent abondamment. L’agencement de l’espace est inhabituel, puisqu’il déjoue le caractère frontal du rituel du concert, isolant habituellement les artistes et le public de part et d’autre d’une estrade surélevée. Ici, on pense plutôt au Ring, plus usuel dans les sports de combat tels que la boxe ou le catch. Mais le duel semble s’y jouer davantage entre des humains et des machines.

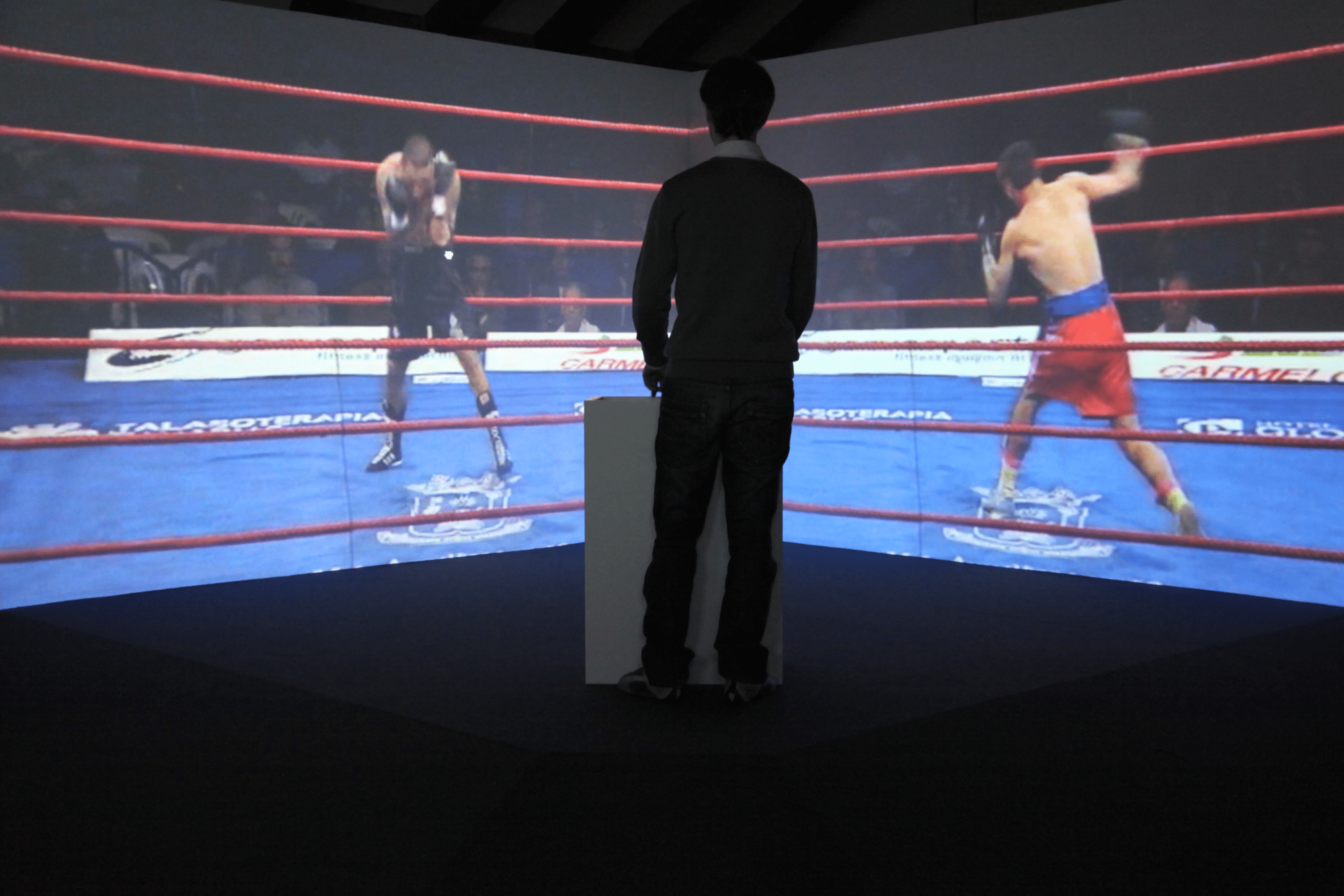

Ce parallèle avec le combat n’est pas tout à fait une coïncidence. Car un rapport agonistique1 à l’image et à la technologie est déjà très présent dans les réalisations antérieures de l’artiste Samuel Bianchini2, maître d’œuvre de cette soirée. En effet, si l’orientation de sa démarche plastique est volontiers celle de concevoir des images interactives, la singularité de son approche réside dans la mise en scène répétée et rituelle d’une confrontation avec le voir3. Plusieurs de ses dispositifs mettent en scène ce rapport agonistique aux images, que l’on peut lire notamment dans la notice de l’œuvre Ta garde :

Dans l’installation Ta garde, deux boxeurs se battent par images interposées. Côte à côte, ces images, en plan fixe, affichent un fond identique et dupliqué du ring. Chacun des boxeurs progresse dans une de ces deux images. L’un évolue subrepticement aussitôt que le spectateur survole l’autre d’un geste sur un socle tactile ou avec une souris. Le curseur positionné à droite de l’écran provoque une action du boxeur situé à gauche et inversement. Cette dynamique, une fois comprise par le spectateur, reste pourtant contrariante car en déphasant le geste et le regard, elle génère de l’inconfort, elle n’est pas ergonomique. (…) Un combat à trois se profile alors. L’injonction initiale, « Ta garde, » donnée à l’adresse d’un boxeur, puis à l’autre, se retourne progressivement vers cette « tierce personne » qu’est le spectateur.

Nul doute qu’il puisse être question ici d’un rapport de force, face auquel on serait en droit de se demander lequel de l’humain ou de la machine est le maître et lequel l’esclave. Et on pourrait repenser à l’échange qu’avait eu au début des années 80 la sociologue Shoshana Zuboff avec le gérant d’une grande usine qui s’interrogeait déjà en ces termes : « allons-nous travailler pour une machine intelligente, ou aurons-nous des personnes intelligentes autour de la machine ? » (2020, 19). Cette tension constitue sans doute le nœud irrésolu de l’expérience qui nous est proposée par Samuel Bianchini dans Discontrol Party. Mais de quoi s’agit-il ? D’une grand-messe technologique à l’image du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas ? D’une démo réservée aux geeks et ingénieurs ? D’un spectacle son et lumière ? D’une fête païenne ? Comment interpréter ce que l’on voit apparaître sur les murs de cette Discontrol Party ? Quel est le sens de ces images composites : diagrammes, graphiques, unités de mesures, nuages de points, tableaux de données ? Peut-on voir dans ces images, qui sont aussi des datas, la volonté d’une représentation totalitaire et la promesse d’une transparence totale de l’expérience humaine ? Doit-on s’en réjouir ? S’en alarmer ?

(Dé)jouer la surveillance par l’image : technique et esthétique opérationnelles

Ce soir-là, l’espace de la Gaîté Lyrique est métamorphosé en salle de contrôle doublement équipée de systèmes de captation et de systèmes d’interactions. L’espace du concert, sa scène centrale, la piste de danse qui l’entoure, ont été aménagés « pour être aussi bien sous les feux des projecteurs que d’un puissant dispositif de contrôle informatisé4 ». D’un côté du ring, les techniques permettent de suivre, d’enregistrer et de traiter chacun des mouvements du public : une imposante machinerie est à cet effet déployée, combinant caméras et projecteurs infrarouges, système de géolocalisation en temps réel et vidéoprojections. De l’autre côté, les corps en mouvements des musiciens et du public, volontiers indisciplinés, semblent vouloir lâcher prise, via l’accomplissement de performances musicales débridées ou en s’adonnant à la frénésie de la danse. A l’origine de Discontrol Party, l’artiste et chercheur Samuel Bianchini dresse le constat d’une troublante similitude entre les technologies d’interaction, désormais très fréquemment utilisées dans la sphère du spectacle vivant (concerts, danse, théâtre, mais aussi installation interactive, arts numériques), et les technologies de contrôle aujourd’hui déployées par l’armée, la police ou le renseignement. Les mêmes outils numériques, volontiers plébiscités dans le premier monde, sont aussi ceux qui sont exploités dans le second, souvent décriés lorsque l’usage qui en est fait parait trop contraignant et liberticide. Ce premier constat en induit un second, celui d’une généralisation de la surveillance dans tous les domaines de la vie publique et privée, depuis l’espace urbain des villes, conjugués aux territoires en réseau d’Internet, jusqu’à la sphère domestique la plus intime. Partout, tout le temps, des « machines de vision » prennent le pas sur l’intimité de nos vies en ligne et sur l’extimité de nos existences publiques et citoyennes.

C’est cet empire de la surveillance, qui opère le plus souvent à visage couvert et à l’insu des personnes surveillées, méconnaissant largement l’étendue des traces collectées et la nature de leur exploitation, qui va constituer le théâtre d’opérations de Discontrol Party.

Les non-humains au centre du jeu

Le dispositif technique imaginé par l’artiste et ses nombreux coéquipiers a évolué et s’est développé dans des contextes variés à l’occasion de trois éditions de la manifestation :

- en 2009, lors du lancement de festival transfrontalier NEXT entre la France et la Belgique, au sein de l’espace Pasolini à Valenciennes, fut développée une première version qui exploitait essentiellement les systèmes de surveillance par caméras (zénithales, infrarouges, 3D) ;

- en 2011, lors de deux soirées organisées à la Gaîté Lyrique de Paris, une deuxième version a permis d’adjoindre aux caméras de surveillance des systèmes de détection RFID (radiofréquence identification) ;

- en 2018, lors de la manifestation « Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être » organisée au sein de l’espace Micadanse à Paris, une troisième version a intégré les smartphones que possède chaque participant.

Ce déploiement progressif des technologies de surveillance et de contrôle permet donc de couvrir un très large spectre de mouvements, captés et enregistrés tout au long des soirées : les positions, les actions et les relations individuelles et collectives des membres du public. Le dispositif est en effet couplé à toute une série de capteurs déployés dans l’espace et sur les individus : face détection identification, Internet des Objets5, traçabilité, géolocalisation indoor, interaction via smartphones, Bluetooth à basse énergie6, etc. Sur le ring, s’opèrent le traitement et le retour (feed-back), visuel et sonore, de ces captations et de leur traitement informatisé. Pour cela, l’équipe technique réunie autour de Samuel Bianchini a développé un environnement logiciel multi-plateforme en java et en Open Source (Licence GPL). Utilisant les ressources du logiciel Processing, cette application baptisée KetchupAddict comprend une librairie de modèles (sketchs) aisément paramétrables sur de multiples écrans et traduisant en visualisations graphiques l’ensemble des données captées en temps réel et localisées sur trois axes (real time location system). L’interface graphique offre par conséquent une représentation vertigineuse de ce que les machines de surveillance sont capables de piloter et de contrôler visuellement : vue tridimensionnelle simplifiée de la salle pour représenter les « altitudes » variables (axe Z) de chacun des capteurs embarqués ; vue des mouvements de cent individus, dans une fraction de temps ; vue des températures des corps du public et de leur évolution dans le temps, vue synthétique de tous les tags avec identifiant, emplacement, niveau de batterie, et dernier chemin parcouru, dernière relation forte (superposition des données collectées pour deux ou plusieurs individus).

Toutefois, contrairement à ce qui est généralement pratiqué en ingénierie des relations homme-machines, l’ensemble de ce dispositif technique ne répondait à aucun objectif prédéfini : aucun conducteur préalablement établi n’y prescrit l’exécution d’une tache précise, ni même ne guide l’activité. L’intention n’est pas pour autant de laisser libre cours au chaos, mais plutôt de favoriser une certaine indétermination, propice à l’émergence de dynamiques collectives inattendues, susceptibles de déjouer les dispositifs de contrôle. Comme l’indiquaient l’artiste et deux de ses partenaires ingénieurs : « les activités relèvent de modalités de construction basées sur des principes intuitifs et abductifs, associés à des phénomènes de coémergence et de coopération » (Mubarak, Bihanic, et Bianchini 2016).

Un « public » acteur et enquêteur : interagir, faire collectif

Une pluralité d’acteurs sont en effet invités à entrer en interaction avec le dispositif et avec ses images composites.

Il y a d’abord les artistes-ingénieurs7, qui occupent une partie du ring, au contact des nombreuses machines. Ces derniers agissent un peu comme des médiateurs humains, au service des machines, dont ils interceptent les opérations. Leur rôle est de prendre soin du dispositif, d’être à l’écoute et de partager avec le public les moments générés par la double situation du concert et de la performance technique.

À leur côté, les artistes-musiciens, présents eux aussi sur le ring, incarnent le principal point de contact humain avec la foule des participants, qu’ils invitent et rejoignent dans une interaction co-localisée, avec et autour des machines. A titre d’exemple, les musiciens invités lors de la troisième édition de Discontrol Party (2018) offraient une bonne représentation des principaux courants du militantisme sur le dancefloor8 : Candie Hank (Berlin) adepte d’une électro mutante et débridée qui flirte avec le punk et le breakcore ; Rebeka Warrior, chanteuse des duos Sexy Sushi et Mansfield ; TYA, présentée comme la prêtresse freak de l’amour, de la révolte et de la décadence ; Retrigger, musicien rock brésilien 8bit et son theremin fulminant ; Front de cadeaux, duo italo-belge adepte de la fête au ralenti, aka New Beat, et des disques joués « à la bonne mauvaise vitesse » ; Mr Marcaille, en Capitaine Cavern des temps modernes, un performer liant death métal et actionnisme ; et enfin WR2OLD, fashionistas naturistes, qui donnaient à cette occasion leur première performance live mondiale.

Enfin, le public, en situation de totale découverte de l’espace ainsi reconfiguré et de ses dispositifs, est invité à s’immerger, écouter, faire et agir. A ce titre, le dispositif d’interaction « main libre », les capteurs embarqués et l’interactivité visuelle ou sonore, favorisent l’immersion et l’instantanéité de la communication des individus, avec et autour des machines. Il est là encore remarquable de noter qu’aucune indication, aucun mode d’emploi ou cartel ne vient expliciter des règles du jeu. Le public qui entre dans la salle, seul ou à plusieurs, est invité à découvrir l’environnement proposé, sans bien savoir comment s’y comporter.

À ce titre, l’observation du public, en situation, révèle une assez grande disparité d’attitudes. Si le dispositif déjoue, dans son infrastructure même, l’agencement habituel des salles de concert, certains vont néanmoins chercher à se comporter en spectateur, faisant face à la scène centrale dans une contemplation et attente plutôt figées. D’autres, au contraire, auront un intérêt manifeste pour les projections et leur caractère d’interactivité. Ce double effet, centrifuge et centripète, du contre-dispositif, est intéressant à bien des égards. Il permet de façon inhabituelle la confrontation de logiques d’actions antagonistes. La mise en suspens des horizons d’attente, pour le public, loin de ne générer qu’un chaos indescriptible, est peut-être ce qui donne forme à la constitution même d’une foule – au sens de l’agrégation d’individus atomisés dont l’action peut présenter une signification ou une cohérence imprévisibles. Discontrol Party instaure de la sorte une accommodation et une coopération pratiques : le contre-dispositif agissant comme embrayeur d’une communauté d’action invitée à s’accorder dans le faire. De cette confrontation et mise en mouvement, pourra naître le débordement des machines.

S’approprier et saborder l’environnement technique

Loin des traditionnels effets de lumières ou autre vijaying (projection d’images vidéo remixées), le public se voit en effet confronté aux multiples visualisations d’un système technique et informatique qui le traque, l’observe et tente de l’analyser. Les positions d’observateur et d’observé y sont ainsi inversées, afin de questionner le contrôle du visible qui est en jeu. En effet, si le public est ici plongé dans une situation de contemplation, face à un flux d’image incessant qui le submerge, il se voit aussi, lui-même, surveillé et vu par des machines.

Pourtant, si les technologies mobilisées s’avèrent en tout point redoutables, par l’étendue et la précision des données qu’elles capturent, un point faible semble pourtant demeurer. L’acte de surveillance s’y avère plus efficace lorsque la cible est singulière. Autrement dit, il est plus aisé de surveiller des individus ou des actions relativement isolées que de couvrir des comportements collectifs désordonnés et des faisceaux de taches plus anarchiques. Les phénomènes de foule présentent ici un caractère trouble et indéterminé qui constitue précisément la faille que Discontrol Party tente d’infiltrer.

Surveillance et fête, si ces mondes paraissent en tous points opposés, ils reposent pourtant tous deux sur des activités de groupe, et même de foule. Mais le premier – le plus souvent à destination d’espaces publics – mise d’abord sur des mouvements de foule organisés : flux de personnes, file ou salle d’attente, quai d’embarquement, etc. Les mouvements rapides, désordonnés et même parfois fusionnels de la fête sont peu compatibles avec le repérage, le suivi et la recherche d’individualisation des dispositifs de surveillance et de contrôle de plus en plus automatisés : reconnaissance de formes, d’individus, de comportements, traçabilité9…

Via la projection multi-écrans, le Discontrol Party met en effet en lumière les coulisses des machines de surveillance, leurs rouages aussi bien que leurs dysfonctionnements, offrant ainsi une possible (re)prise en main du dispositif.

[…] le public est invité à une fête dont le « monitoring » du dispositif sur lequel il agit lui est donné à voir : les cartographies et listing de ses déplacements et comportements, leur tentative d’interprétation, les images brutes des caméras de surveillance, les mêmes transformées pour et par l’analyse automatique, la représentation des activités du système informatique et même, les conséquences de ces activités dans l’espace virtuel de Second Life et l’infiltration réciproque de cet univers dans la soirée10.

Une fois dépassée la fascination liée à la découverte du dispositif, l’expérience propose un corps-à-corps avec les données et les images. Mais ces ombres de soi, qui font le pouvoir d’attraction de l’interactivité, dévoilent également l’étendue de l’emprise des machines et la puissance des algorithmes. Ces instruments de mesure qui captent, enregistrent et exposent tous vos faits et gestes, constituent à la fois un aveu et un pare-feu de l’excès de transparence et de visibilité, ou de leurs dérives et risques potentiels. À ce titre, les images conservent toute leur ambivalence : catalyseurs de fascination et de séduction, elles constituent simultanément le moteur d’une surveillance paroxystique et d’une possible rébellion. Suivant la direction proposée par la philosophe Marie-Josée Mondzain (2002), nous pourrions distinguer ici, des images qui prennent la parole (confisquent le voir) et des images qui au contraire donnent la parole (affûtant le regard).

Discontrol Party déploie en effet des images qui offrent des prises au public : au sens ou, comme le dit l’historien Georges Didi-Huberman, montrer c’est donner le temps de regarder, ouvrir la possibilité d’une mise en relation, d’un travail de contextualisation, d’une pensée, d’un montage ; au sens, aussi et surtout, de l’anthropologie pragmatiste qui observe, au-delà de l’enchantement et du ravissement qu’elles procurent, comment les images inquiètent et alertent, deviennent l’objet de dialogues, voire de conflits. Au-delà de toute prétention ontologique, celles-ci n’acquièrent leur valeur qu’à travers une pratique.

L’image est un choc, un montage dialectique, au sens du dialogue mais aussi du conflit. Voilà pourquoi les images ne sont pas des objets, mais des actes. C’est un champ de bataille. À chaque fois qu’on parle d’une image, on fait de la politique (Didi-Huberman 2012).

De nombreux analystes ont souligné ces dernières années les effets néfastes de la prolifération dans nos espaces publics et privés des artefacts – cartes de crédit ou de transport, téléphones portables, caméras et capteurs de mouvement – qui enregistrent, codifient et communiquent aux plateformes numériques, GAFAM en tête, toutes les traces et données de notre vie quotidienne. Notre dépendance à ces technologies invasives, les services qu’elles nous rendent et le plaisir que l’on ressent à les utiliser est ce qui mine de l’intérieur toute volonté de contrer leurs effets néfastes. Discontrol Party met en scène un contre-dispositif panoptique qui confronte ce monde de la surveillance et du contrôle11 à celui du rituel et des fêtes collectives. Interactives, les images mises en scène par Discontrol Party, sont donc aussi des images opératoires, au sens de ce qu’elles font et font faire au public12. Le cinéaste et théoricien allemand Harun Farocki a qualifié d’« images opératoires » le régime visuel produit par les dispositifs optiques de l’ère numérique, dans lequel le traitement algorithmique des images produit un nouvel agencement de l’œil et de la machine dans l’acte de voir (2003) – un régime visuel ayant pour particularité de pouvoir se dispenser intégralement du regard et de l’interprétation humaine. Une vision-machine13 donc, mais qui sous-tend également un agir : ces images invisibles à l’œil humain étant couplées à une capacité d’action. Discontrol Party configure en ce sens un théâtre d’opération à grande échelle, une sorte de bêta-test14 à l’adresse d’un public invité à déjouer, par l’activité festive, l’efficacité des techniques de surveillance. Deux types de technologies y sont alors mises en tension : d’une part, la musique électronique appelle la danse (peut-être même la transe), quand d’autre part, les caméras de surveillance et autres technologies de contrôle invasives, qui semblent vouloir contenir et maîtriser le public, sont en proie au dysfonctionnement. Entre ces deux logiques d’actions, l’enjeu est autant d’éprouver que de mettre à mal la machinerie du contrôle par la frénésie du mouvement.

Ce contre-dispositif proposé par Samuel Bianchini poursuit en effet une double problématique : faire de l’exposition un lieu d’expérimentation et de recherche15 ; développer et favoriser une relation plus active aux technologies par l’intermédiaire du design (Masure 2017) de médias praticables16. L’œuvre forme un laboratoire d’observation de ces dynamiques d’inférence et d’émergence collectives, d’où peut résulter une meilleure appréhension des moteurs de coordination et d’action. L’enjeu est d’étudier les conditions et modalités du passage d’un stade de concomitance à une concertation d’actions. L’examen des interactions collectives constitue un des domaines de recherche et de création du Large group interaction (ENSAD) au sein duquel Samuel Bianchini conduit ses travaux interdisciplinaires17. Les dispositifs qui y sont développés, à l’instar de Discontrol Party, présentent des voies alternatives d’IHM (Interaction Homme Machine), en testant des « interactions collectives co-localisées qui n’appellent que rarement l’exécution d’une tâche ou d’un objectif énoncé au préalable servant de conducteur à l’activité » (Mubarak, Bihanic, et Bianchini 2016).

[…] Nous avons notamment pu mettre en exergue que ces installations et dispositifs artistiques impliquent généralement simultanément trois modalités d’attention des publics : H/M via l’interface individualisée, H/H en référence à la relation interindividuelle, H/M/H renvoyant à une médiation logicielle rapprochant les personnes entre elles […].(Mubarak, Bihanic, et Bianchini 2016).

Ainsi, Discontrol Party promeut des interactions qui ne visent pas à renforcer l’utilisabilité et l’efficacité des machines. Déjouant l’informatique ubiquitaire, ses concepteurs invitent au contraire à une exploration critique, à faire bugger les systèmes numériques de détection ; et ceci dans une performance jubilatoire, par laquelle les corps résistent aux technologies, refusent d’être traversés pas certaines ondes, congestionnent les systèmes et parasitent l’exécution des algorithmes. Ce dysfonctionnement, cette mise en panne18 du système, sont également l’occasion d’une reprise en main et d’une réflexivité collective. Le mode opératoire est agonistique, instituant un rapport de force, entre humains et machines, qui déjoue la mainmise de ces dernières.

D’un point de vue technique, la ruse consiste à donner à voir et à mettre en partage des opérations habituellement invisibilisées. Il en résulte une esthétique cyberpunk, les flux d’images projetées frôlant la saturation visuelle. Il en est de même pour l’exubérance technologique, rien n’est ici dissimulé, on ne cache pas les câbles, au contraire, tout est visible, est affiché à rebours de l’opacité de la surveillance. En proposant de ré-ouvrir la boite noire numérique, Discontrol Party permet aussi de déjouer le mode protégé (au sens de Kittler, 2015) d’un nouveau type d’images composites, dont la spécificité est d’être le produit de machines de visions qui agrègent une pluralité d’éléments visuels (images, graphiques, diagrammes) à des données informatiques (métadonnées, tag de géolocalisation, unités de mesures et de reconnaissance faciale). En offrant les moyens de ressaisir ces images, qui sont aussi des datas, le dispositif déjoue la volonté d’une représentation totalitaire et la promesse d’une transparence totale de l’expérience humaine. En ce sens, les images composites mises en scènes par le dispositif Discontrol Party sont aussi des images négociées : des images opératoires (au sens de Harun Farocki) comme instruments de mesure et de contrôle, ou autrement, dit de surveillance ; mais aussi, des images auxquelles ont peut encore se confronter, pour en contrecarrer la prolifération, en altérer la circulation, autrement dit, des images sur lesquelles il est encore possible d’agir, avant qu’il ne soit trop tard.

L’action n’est pas sans rappeler le courant des médias tactiques (tactical media, David et Geert 2002, 72‑77) ou celui du design critique (critical design19), qui prennent le contre-pied de la normalisation technique pour concevoir des objets problématiques, susceptibles de générer des débats.

Du côté des humains, technologie et corporalité entrent en dialogue et fusionnent en un mouvement hédoniste. Mais, si l’expérience que propose Discontrol Party se veut délibérément jubilatoire, elle met surtout en scène les risques encourus et alerte son public quant aux excès et dérives des technologies de surveillance, toujours plus invasives. L’ivresse collective n’est pas sans rappeler celle des rave ou free party20, qui incarnent également un rituel cathartique face aux règles et pouvoirs de contrôle, et qui font désormais elles-mêmes l’objet d’une surveillance technologique des terrains et friches industrielles où elles se déroulent généralement21.

Bibliographie

Agamben, Giorgio. 2014. Qu’est-ce qu’un dispositif ? Traduit par Martin Rueff. Paris, France: Rivages poche.

Bianchini, Samuel, et Erik Verhagen, éd. 2018. Practicable. From Participation to Interaction in Contemporary Art. Cambridge/Londres: MIT Press.

Bredekamp, Horst. 2015. Théorie de l’acte d’image. Paris, France: La Découverte.

Crary, Johnathan. 1994. L’Art de l’observateur. Vision et modernité au XIXe siècle. Nîmes, France: Jacqueline Chambon.

David, Garcia, et Lovink Geert. 2002. « ABC des médias tactiques ». In Connexions. Art, réseaux, média, édité par Annick Bureaud et Nathalie Magnan. Paris, France: École nationale des Beaux-Arts.

Deleuze, Gilles. 1990. « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle ». In Pourparlers. 1972-1990. Paris, France: Minuit.

Didi-Huberman, Georges. 2011. « La Condition des images ». In L’Expérience des images. Paris, France: Ina éditions.

Didi-Huberman, Georges. 2012. Télérama 3283, décembre, 4‑8.

Dunne, Anthony. 1999. Hertzian Tales: Electronic Products, Æsthetic experience and Critical Design. Londres, Royaume-Uni: Royal College of Art computer related design research studio.

Dunne, Anthony, et Fiona Raby. 2001. Design Noir: The Secret Life of Electronic Objects. Bâle, Suisse: Birkhäuser Verlag.

During, Elie, Laurent Jeanpierre, Christophe Kihm, et Dork Zabunyan, éd. 2009. In actu – De l’expérimental dans l’art. Dijon, France: Les Presses du réel.

Farocki, Harun. 2003. « War at a Distance ».

Foucault, Michel. 1975. Surveiller et Punir. Naissance de la prison. Paris, France: Gallimard.

Fourmentraux, Jean-Paul. 2005. Art et Internet. Paris, France: CNRS éditions.

Fourmentraux, Jean-Paul. 2011. Artistes de laboratoire. Paris, France: Hermann.

Fourmentraux, Jean-Paul, éd. 2012a. L’Ère post-media. Paris, France: Hermann.

Fourmentraux, Jean-Paul. 2012b. L’Œuvre commune. Dijon, France: Les Presses du réel.

Fourmentraux, Jean-Paul, éd. 2013a. Art et Science. Paris, France: CNRS éditions.

Fourmentraux, Jean-Paul. 2013b. L’Œuvre virale. Net art et culture Hacker. Bruxelles, Belgique: La Lettre volée.

Fourmentraux, Jean-Paul. 2015. Identités numériques. Paris, France: CNRS éditions.

Fourmentraux, Jean-Paul. 2016. Digital Stories. Paris, France: Hermann.

Fourmentraux, Jean-Paul, éd. 2017. Images interactives. Art contemporain, recherche et création numérique. Bruxelles, Belgique: La Lettre volée.

Fourmentraux, Jean-Paul. 2019. « Corrupt machine. Esthétique et politique de la panne ». Techniques et culture, nᵒ 72 « En cas de panne »:204‑23.

Fourmentraux, Jean-Paul. 2020. antiDATA, la désobéissance numérique. Dijon, France: Les Presses du réel.

Fourmentraux, Jean-Paul, et Samuel Bianchini. 2007. « Médias praticables : l’interactivité à l’œuvre ». Sociétés, nᵒ 96:91‑104.

Hebdige, Dick. 2008. Sous-Culture. Le Sens du style. Paris, France: Zones.

Kittler, Friedrich. 2015. Mode protégé. Dijon: Les Presses du réel.

Kosmicki, Guillaume. 2018. Free Party. Une histoire, des histoires. Marseille, France: Le mot et le reste.

Masure, Anthony. 2017. Design et humanités numériques. Paris, France: Éditions B42.

Mondzain, Marie-José. 2002. L’Image peut-elle tuer ? Paris, France: Bayard.

Mouffe, Chantal. 2014. Agonistique. Penser politiquement le monde. Paris, France: Beaux-arts de Paris éditions.

Mubarak, Oussama. s. d. « Représentation-visualisation multi-scalaire de données géo-localisées pour l’interaction collective co-localisée ». Thèse de doctorat.

Mubarak, Oussama, David Bihanic, et Samuel Bianchini. 2016. « Dispositifs & installations artistiques : étude de la topologie des interactions collectives co-localisées ». In. Fribourg, Suisse.

Ramonet, Ignacio. 2015. L’Empire de la surveillance. Paris, France: Galilée.

Tesquet, Olivier. 2019. À la trace. Enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance. Paris, France: Premier parallèle.

Virilio, Paul. 1984. Guerre et Cinéma. Logistique de la perception. Paris, France: Cahiers du Cinéma / Éditions de l’Étoile.

Virilio, Paul. 1988. La Machine de vision. Paris, France: Galilée.

Zuboff, Shoshana. 2020. L’Âge du capitalisme de surveillance. Traduit par Bee Formentelli et Anne-Sylvie Homassel. Paris, France: Zulma.

Voir Chantal Mouffe, Agonistique. Penser politiquement le monde (2014). Cet ouvrage défend une philosophie politique de l’agonistique, mettant l’accent sur les vertus du conflit, plutôt que du consensus, dans la recherche d’une démocratie radicale et plurielle qui octroie à l’art une réelle fonction critique. Une tentative de réhabilitation du dissensus, comme alternative à la démocratie délibérative aujourd’hui largement dominante.↩

Discontrol Party, Un contre-dispositif interactif et festif (2009-2018), est un projet sous la direction de l’artiste Samuel Bianchini, développé dans le cadre d’une recherche sur l’interaction collective (Large Group Interaction) à l’EnsadLab/DRii, laboratoire de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (Paris) avec le soutien du pôle de compétitivité Cap Digital et de la Région Ile-de-France, dans le cadre du programme Futur en Seine 2011 en partenariat avec la Gaîté Lyrique.↩

Notons que c’est aussi le cas dans d’autre dispositifs tels que Sniper, 1999 ; Temps libre, 2004 ; Training center, 2005 ; Tous ensemble, 2007 ; Niform, 2007. Voir le lien.↩

Voir la notice de l’œuvre de Samuel Bianchini (dir.), Discontrol Party #3, 2009-2018, en ligne.↩

L’Internet des objets ou IdO (en anglais (the) Internet of Things ou IoT) est l’interconnexion entre l’Internet et des objets, des lieux et des environnements physiques.↩

Bluetooth à basse consommation ou Bluetooth à basse énergie (en anglais : Bluetooth Low Energy – BLE ou BTLE), connexion Internet sans fil.↩

Plusieurs ingénieurs et artistes ont collaboré à la réalisation informatique de l’environnement visuel : Oussama Mubarak, Tomek Jarolim, Marie-Julie Bourgeois ; ou à l’agencement technique du système captation embarquée RFID-UWB : Xavier Boissarie, Jonathan Tanant (Orbe), avec la technologie et le partenariat de la société Ubisense ; ainsi qu’à l’élaboration du dispositif vidéo : Antoine Villeret, Keyvane Alinaghi, Cyrille Henry, avec le partenariat de Philips.↩

La programmation musicale est confiée à Sylvie Astié, du label Doki doki.↩

Cf. la notice de l’œuvre de Samuel Bianchini (dir), Discontrol Party #3, 2009-2018, en ligne.↩

Voir Samuel Bianchini (dir), Discontrol Party #3.↩

Cf. Michel Foucault, Surveiller et Punir. Naissance de la Prison (1975). Voir aussi, Gilles Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », Pourparlers. 1972-1990 (1990). Et plus récemment, Ignacio Ramonet, L’Empire de la surveillance (2015) et Olivier Tesquet, À la trace. Enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance (2019).↩

Cf. Georges Didi-Huberman, « La Condition des images », In Marc Augé, Georges Didi-Huberman, Umberto Eco, L’expérience des images (2011). Horst Bredekamp, Théorie de l’acte d’image (2015). Jean-Paul Fourmentraux (dir.), Images interactives. Art contemporain, recherche et création numérique (2017).↩

Sur ce thème des « machines de vision », voir également les travaux précurseurs de Paul Virilio, Guerre et cinéma. Logistique de la perception (1984) ; Paul Virilio, La machine de vision (1988). Voir également, Jonathan Crary, L’art de l’observateur. Vision et modernité au XIXe siècle (1994).↩

Un bêta-test désigne la première version d’une interface ou d’un logiciel, en vue de son amélioration par les utilisateurs ou “bêta-testeurs” qui envoient aux développeurs leurs commentaires et leurs suggestions.↩

Sur ce point, voir Elie During, Laurent Jeanpierre, Christophe Kihm, Dork Zabunyan (dir.), In actu – De l’expérimental dans l’art (2009).↩

Pour une définition et un examen des formes et enjeux des médias praticables, voir Jean-Paul Fourmentraux, Samuel Bianchini, « Médias praticables : l’interactivité à l’œuvre » (2007) ; ainsi que le recueil de textes proposé par Samuel Bianchini, Erik Verhagen (dir.), Practicable. From Participation to Interaction in Contemporary Art (2018).↩

Prenant pour objet les « interactions massivement multi-utilisateurs », plusieurs phases de recherche ont été organisées en collaboration avec le laboratoire Calhiste de l’Université de Valenciennes, la Maison européenne des sciences de l’homme et de la société (MESHS-CNRS) de Lille et l’Espace Pasolini – Théâtre international de Valenciennes, au sein du projet de recherche Praticables (ANR-08-CREA-063, 2008-2011) soutenu par l’Agence nationale de la recherche, à base de technologies embarquées, puis pour le projet ANR Cosima (Collaborative Situated Media ANR-13-CORD-0010, 2014-2017), et enfin dans le cadre de la thèse de l’ingénieur Oussama Mubarak : Représentation-visualisation multi-scalaire de données géo-localisées pour l’interaction collective co-localisée, que Samuel Bianchini codirige avec Pierre Cubaud et David Bihanic (s. d.).↩

Cf. Jean-Paul Fourmentraux, « Corrupt machine. Esthétique et politique de la panne » (2019) – et en ligne.↩

Plus que sur leurs fonctionnalités techniques, le design critique se focalise sur les implications sociales, culturelles et éthiques des objets. Il s’agit de produire des objets problématiques et spéculatifs qui génèrent une réflexivité critique sur la fonction et l’usage des technologies. Anthony Dunne et Fiona Raby sont les premiers promoteurs de cette approche : cf. Anthony Dunne, Hertzian Tales: Electronic Products, Æsthetic experience and Critical Design (1999) et Anthony Dunne et Fiona Raby, Design Noir: The Secret Life of Electronic Objects (2001).↩

La rave party désigne un rassemblement « souvent toléré » en pleine nature, ou dans des lieux en friche (entrepôt désaffecté, usines abandonnées, etc.), autour de la musique électronique underground. Guillaume Kosmicki qualifie la free party de branche clandestine et radicale de la rave, issue d’Angleterre et profondément liée à des modes de vie nomades et alternatifs, agencée comme une sous-culture et qui a connu son plus fort développement en France et en Tchéquie dans les années 90 avant sa répression dans les années 2000. Cf. Guillaume Kosmicki, Free Party. Une histoire, des histoires (2018). Voir également, Dick Hebdige, Sous-culture. Le Sens du style (2008).↩

La proposition de loi émanant des Républicains, votée par les sénateurs le 22 octobre 2019 puis amendée par le Sénat, visait notamment à renforcer l’encadrement des rave-parties : obligation d’information des maires pour les rassemblements de moins de 500 personnes, projection d’un dispositif de surveillance des lieux, durcissement des sanctions en cas d’infraction. Voir le site du sénat.↩