Dans les jours qui suivent l’annonce du décès de l’écrivain François Blais, les hommages se succédent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Journalistes, critiques et lecteur·trice·s soulignent la singularité de sa voix, l’intelligence de son humour ou encore le fort sentiment de proximité et de complicité que suscite l’œuvre de cet auteur dont on connaissait, paradoxalement, la grande discrétion. Josée Boileau décrit un « écrivain hors catégorie » (2022) qu’elle avait fait entrer dans sa « famille littéraire » (2022) ; Domnic Tardif, un homme « peu enclin à se donner en représentation ou à jouer le jeu des mondanités littéraires » (2022a), qui n’était pas un « ami personnel » (2022b), mais qu’il « considérai[t] comme tel » (2022b) en raison de l’effet que produisaient sur lui ses livres. On entrevoit, dans les hommages parus en mai 2022, l’image qui semble avoir accompagné Blais au fil de sa carrière littéraire : celle d’un écrivain inclassable et foncièrement marginal, dans sa vie comme dans son écriture.

Cette image, elle prend entres autres racine dans un ancrage territorial singulier : écrivain de la Mauricie, Blais a toujours mis en scène sa région natale, en particulier la ville de Grand-Mère où il a grandit, positionnant ses textes à l’écart d’une géographie littéraire « montréalocentrée » et urbaine1. Même lorsque se manifeste un intérêt pour les fictions se déroulant à l’écart des centres, François Blais se retrouve rarement placé aux côtés d’écrivains comme Samuel Archibald ou William S. Messier, qui seront parmi les figures de proue d’une « nouvelle » territorialité dans les fictions contemporaines. En effet, vers le début des années 2010, la critique littéraire s’intéresse à un « néo-régionalisme », c’est-à-dire un réinvestissement du territoire rural par certain·e·s écrivain·e·s québécois·e·s. Le débat qu’a suscité l’appellation ironique « École de la tchén’ssâ » (Melançon 2012 ; 2013 ; Mercier et Archibald 2015), à laquelle Benoît Melançon donne naissance sur son blogue L’Oreille tendue en 2012, témoigne de l’importance de cet enjeu. Dans un article paru dans Spirale en 2014, Melançon choisit de revenir sur l’étiquette qu’il a créée avec humour plus d’un an auparavant, et qui a depuis connu un étonnant retentissement. Il refuse alors de faire de la « Tchén’ssâ » une véritable « école » littéraire (2014) – celle-ci a, au final, été créée malgré lui –, mais affirme tout de même percevoir, chez certains auteur·e·s contemporain·e·s, un rapport commun à l’espace, qui reposerait notamment sur un retour à un territoire québécois régional :

Il y a chez eux, à des degrés divers et dans des contextes qui ne le sont pas moins, une réflexion particulière sur l’espace, ce que certains ont appelé la régionalité, le néoterroir, le néorégionalisme, la néoruralité, le posterroir, l’antiterroir (Samuel Archibald), la ruralité trash (Mathieu Arsenault) ou le alt-terroir (William S. Messier) : ces romanciers proposent une nouvelle cartographie imaginaire. (2014)

Dans le billet de 2012, Melançon exclut les lieux « non-montréalais » (2012) de François Blais de sa réflexion. Or nous croyons que ce dernier participe à sa manière au renouvellement des « cartographies imaginaires » décrit par Melançon.

Il est vrai que Blais se distingue des écrivains qui ont été associés à la « Tchén’ssâ ». Comme le souligne Archibald, si l’appellation visait juste, c’est qu’elle parvenait à « identifier un effet de communauté réel, au-delà des ressemblances instinctivement remarquées à la lecture des textes » (Mercier et Archibald 2015) qui s’articulait autour de lieux institutionnels : l’UQAM et les maisons d’édition Marchand de feuilles et Le Quartanier. Blais n’a jamais appartenu à cette communauté, mais à travers chacun de ses livres, il a inscrit des lieux réels, excentrés et méconnus sur la mappemonde littéraire. Sans pourtant que cela passe par une langue singulière — ou par une « décrispation linguistique » (2014), pour le dire avec Melançon —, l’œuvre de Blais met en scène et reconfigure un territoire régional particulier. David Bélanger fait d’ailleurs paraître sur son blogue Ils sont partout en 2013 une réflexion sur la « Tchén’ssâ » dans laquelle il inscrit l’œuvre de François Blais. Bélanger perçoit, chez Blais comme chez les écrivain·e·s qui ont été rattaché·e·s au mouvement, « une petite lassitude face à cette pratique littéraire de la modernité qui a amené les œuvres, de plus en plus, à intégrer la ville, et les mêmes rues, et les mêmes thèmes » (Bélanger 2013). Chez Blais, l’urbanité, les centres ou les métropoles disparaissent effectivement au profit de multiples représentations de la périphérie. Profondément ludiques, ses romans revendiquent un imaginaire centré sur les « bas-côtés » de la route, dans une forme de décentrement qui rappelle ce « mouvement littéraire » que Francis Langevin a quant à lui décrit comme une nouvelle « régionalité2 ». Lire François Blais, c’est choisir de quitter l’autoroute pour parcourir la région et les routes secondaires de la Mauricie.

Bien que nous ne souhaitions pas cantonner les livres de Blais à ces étiquettes qui constituent aujourd’hui, disons-le, davantage des vestiges d’un débat que des catégories heuristiques opérantes, nous croyons que ce qu’elles mettent en lumière (la réflexion sur l’espace ou la géographie, le rapport à la région, etc.) a le potentiel d’éclairer non seulement l’œuvre blaisienne en elle-même, mais aussi le rapport entre l’auteur et l’œuvre. Nous nous proposons ainsi, dans le cadre de cet article, de nous intéresser aux inscriptions du territoire chez François Blais. Nous nous pencherons, dans un premier temps, sur la représentation de l’espace dans le roman Sam. Nous porterons une attention particulière au rapport au réel qu’engage la mise en scène du territoire dans ce roman. Dans un deuxième temps, nous verrons comment cette œuvre, de même que les représentations de l’auteur dans les médias et le discours critique qui s’élabore autour de lui, contribuent à inscrire François Blais dans une marge à la fois littéraire et géographique.

La cartographie imaginaire blaisienne : le cas de Sam

Dans son huitième roman Sam (2014), encore plus que dans ses romans précédents, Blais choisit de porter une attention particulière aux villages périphériques et reculés du territoire québécois. Ce récit est raconté par un narrateur anonyme, qui trouve dans une caisse de livres — dans laquelle se trouve aussi un roman de François Blais — le « journal intime d’une fille se désignant elle-même par “S***” » (2014, 16). Il la surnomme aussitôt Sam et en tombe éperdument amoureux. Le roman se présente comme une copie annotée dudit journal, commentée par le narrateur au fur et à mesure qu’il enquête sur l’identité de son auteure, qu’il « ne connaît que par quelques dizaines de milliers de mots » (2014, 9). Il apprend qu’elle réside en Mauricie avec son chien et qu’elle ne travaille pas, préférant disserter sur les livres qu’elle a lus ou sur les trouvailles qu’elle faites sur le web. Les voix narratives de Sam et du narrateur qui relate ses recherches s’alternent donc au fil des pages : « Il y a forcément, quelque part dans son texte, un indice qui me mènera à elle » (2014, 17), croit ce dernier. Il collecte les informations contenues dans le journal de manière à suivre les traces de la jeune femme, ce qui le mènera de Grand-Mère jusqu’à Parent en Haute-Mauricie, en passant par Québec et un certain nombre de villages québécois. Le récit se construit ainsi comme une enquête, sur la route et dans des géographies excentrées.

De Saint-Sévère à Parent, en passant par Yamachiche ou Charrette, les endroits explorés dans le roman Sam se caractérisent par le fait qu’ils sont à l’écart. À l’image d’autres personnages de l’œuvre de l’écrivain grand-mérois – nous pensons notamment aux narrateurs Tess et Jude de Document 1 –, Sam s’intéresse à ce qui est laissé de côté, marginal et dérisoire. Les espaces ordinaires de la région de la Mauricie deviennent les sujets de prédilection de la protagoniste Sam, qui les recense dans son journal, au fil de ses déplacements. La protagoniste parcourt le territoire sans but précis : elle évoque « ses promenades sans but et sans fin dans les champs de blé d’inde » (F. Blais 2014, 22), ou encore une virée visant « à aller vérifier si les cartes ment[ent] » (2014, 89) sur des routes qui finissent en cul-de-sac. Ainsi, au fil du roman, Sam s’engage dans une série de parcours, qui constituent presque tous des expériences « décalées » de la route. Elle ne se déplace pas en voiture, mais à pied ou à vélo, ce qui a pour effet d’ancrer ses trajets dans le proche et dans l’immédiat et de placer son corps en bordure de la route. Ce faisant, le personnage se rapproche de la figure du flâneur, cet observateur « au centre du monde » (1885, 64) que décrit Baudelaire, dont l’émergence est fortement liée à la modernité et à l’urbanité. Or, déplaçant les attentes vis-à-vis de cette figure, Sam choisit de flâner en-dehors du monde, loin des métropoles et de la foule. D’abord établie à Saint-Sévère, Sam écrit qu’elle a l’intention de quitter cet endroit pour aller vivre à Parent, un endroit décrit comme un « village fantôme » (2014, 103) où « la moitié des maisons sont abandonnées » (2014, 103). Si la flâneuse de François Blais cherche à observer, à « voir le monde » (Baudelaire 1885, 64) tout en « jouissant de son incognito » (1885, 64), elle choisit pourtant d’investir des lieux ignorés, inconnus ou abandonnés.

En cela, le roman de Blais refuse aussi d’adhérer à l’imaginaire de la « grand’route », ou à toute forme de grandeur ou d’idéalisation du territoire et de sa traversée. Au fil de ses trajets dans les municipalités avoisinantes, le roman révèle, par le biais de la voix narrative de Sam, la trivialité des espaces parcourus : « C’est laid en ciboire » (2014, 117), écrit Sam à propos de la municipalité de Vanier, qu’elle parcourt à pied en promenant son chien. Allant à l’encontre des représentations glorifiées du voyage, notamment héritées du roadnovel américain, François Blais privilégie la route secondaire, un espace dont il fait ressortir le caractère profondément homogène : « Je te fais grâce du trajet, j’imagine que tu as déjà vu une route de campagne, tu sais de quoi ça a l’air : silo, maison, champ, vache, maison, champ, poteau, silo, champ, tas de fumier, grange, silo, champ, maison […] » (2014, 38), écrit Sam lorsqu’elle relate sa virée à Yamachiche. La protagoniste enchaîne ensuite en soulignant les ressemblances entre les villages des alentours : « je te fais grâce également de mes impressions sur Yamachiche, tu as déjà vu un gros village, imagine Saint-Georges-de-Champlain ou Saint-Boniface » (2014, 38). Ici, c’est une géographie de la répétition que met en scène Blais : l’itinéraire – qui devrait pourtant suggérer le mouvement – semble stagner et s’enliser dans ce territoire qui tient moins du singulier que du même. Avec ce roman de Blais, le lecteur ou la lectrice s’enfonce véritablement dans les bas-côtés de la route, dans des espaces tout à fait ordinaires et familiers. Le roman construit, en ce sens, une forme de cartographie de la banalité, Sam faisant sans cesse ressortir, avec ironie, la laideur des lieux qu’elle traverse : « Yamachiche paraît tout de même mieux que Saint-Boniface (il faut dire que le toponyme complet de Saint-Boniface est Saint-Boniface-de-Shawinigan et tout ce qui est “de-Shawinigan” est forcément inesthétique) » (2014, 38), écrit-elle suite à ce même « périple ». Sam insiste ainsi ressortir sur la trivialité de l’espace rural. Les particularités locales s’effacent au profit d’une indifférenciation des territoires, des municipalités. Si l’ironie de la narratrice crée un rapport de connivence avec le lecteur ou la lectrice, c’est d’ailleurs parce qu’elle repose sur une forme de reconnaissance des lieux. Or cette reconnaissance n’exige pas forcément une expérience préalable de l’endroit. Dans cet espace où tout est confondu dans le même, le lecteur ou la lectrice n’a qu’à puiser dans un répertoire de représentations de la région puisque celle-ci, nous dit Blais, reproduit partout la même banalité. Aussi l’écrivain donne-t-il à voir une régionalité dépourvue de charme, un réel prosaïque.

Pour Yves Baudelle, le toponyme dans la fiction a, d’une part, une « fonction référentielle » et, d’autre part, une « fonction sémantique », c’est-à-dire une « valeur expressive » (2011, 20). Aussi le sens du toponyme repose-t-il sur une « relation entre la mimesis et la semiosis » (2011, 20) : non seulement il établit un rapport avec le réel, mais il signifie, dans l’économie même du texte. Dans le roman de Blais, cette « valeur expressive » du toponyme semble détournée au profit d’un jeu reposant uniquement sur sa fonction référentielle. Dans Sam, les toponymes ancrent le récit dans la réalité du territoire ; ils établissent un lien entre représentation et réalité, entre le monde vécu et celui de la fiction. Les villes traversées par les personnages, de même que les lieux qu’ils fréquentent, ont tous un référent dans le monde réel, que le lecteur ou la lectrice peut à son tour retracer. Omniprésents, les toponymes constituent même une véritable obsession des récits de Blais. En effet, dans Document 1, roman paru deux ans avant Sam, les narrateurs se passionnent pour les toponymes ridicules de villes nord-américaines. Avec La seule chose qui intéresse tout le monde, paru en 2021, on retrouve encore une fois ce goût de Blais pour les toponymes, cette fois dans un univers de science-fiction. Ce roman fait du poète Patrick Brisebois un écrivain reconnu mondialement, dont un grand boulevard de Louiseville porte le nom, dans un futur où cette ville située en Mauricie jouit d’une grande importance. Quant à Jacques Ferron, écrivain né à Louiseville et l’ayant mis en scène dans ses écrits, il semble pour sa part oublié, bien qu’une rue porte encore son nom (F. Blais 2021, 8). Ainsi, dans le monde de ce roman, ce qui est mineur devient illustre, alors que le panthéon littéraire québécois est relégué à l’espace de la route secondaire. Déjà, avec Sam, Blais avait initié ce jeu sur les liens entre la mémoire littéraire et les toponymes, alors que Sam jugeait d’après la longueur des rues qui portaient leur nom, qui du docteur Nérée Beauchemin et d’Antoine Gérin-Lajoie remportait la postérité du village de Yamachiche (F. Blais 2014, 38‑39). Dans le roman de 2014, Blais digresse même plus longuement sur les décisions et choix de la Commission de toponymie du Québec : par le truchement de la voix narrative de Sam, il y discute tantôt de la postérité toponymique de figures littéraires méconnues du XIXe siècle canadien-français – à ceux que nous avons nommés, ajoutons Louis Fréchette ou Laure Conan –, tantôt du statut de paroisse de Saint-Thomas-de-Caxton. Dans ce roman, le toponyme permet donc de plonger dans l’anecdotique, et d’emprunter des détours, faisant du détail le coeur même du récit, dans un basculement entre le primaire et le secondaire tout à fait caractéristique de l’œuvre de Blais. « Où je m’en allais avec ça, déjà ? Nulle part, sans doute » (2014, 54), écrit Sam après avoir souligné longuement l’incapacité de la Commission de toponymie du Québec à fournir des informations sur des noms de lieux.

Or, du côté du narrateur anonyme, les descriptions de lieux et les indications géographiques constituent des indices permettant de suivre les traces de celle dont il est amoureux. Nous l’avons vu, le narrateur, après avoir trouvé le journal de Sam, s’engage dans une série de recherches pour tenter d’identifier les lieux habités et visités par la protagoniste : « À aucun endroit de son récit elle ne nomme son lieu de résidence (elle a la manie des astérisques en ce qui concerne les noms propres), mais ce fut un jeu d’enfant pour moi de reconnaître Saint-Sévère. » (2014, 16) Tant à travers les longs discours historiques de Sam qu’à travers les recherches du narrateur, le toponyme en vient à perdre sa « fonction sémantique », comme si seuls sa valeur informative et son rapport au réel – sa fonction référentielle – importaient. Sam semble par là se jouer de l’expressivité du nom propre, car comme en témoignent les passages cités plus tôt, Blais refuse de conférer aux espaces qu’il décrit quelque valeur poétique. Même les villes littéraires, mythifiées par les écrivains, perdent de leur lustre et ne sont plus que des références. Le toponyme, semble affirmer Blais, appartient au réel.

Si, pour Baudelle, « la fiction obéit à un principe d’équilibre entre le vérifiable et l’invérifiable » (2011, 17), force est de constater que le roman de Blais choisit de pousser à l’extrême l’illusion fictionnelle, puisque tout y est justement « vérifiable ». Parce que les tracés des personnages ne résistent pas à la réalité du territoire – au contraire, ils s’y collent en tous points – la cartographie romanesque, chez Blais, produit un « un stupéfiant effet de vérité » (2011, 111), pour le dire encore une fois avec Baudelle. Or la représentation de l’espace dans Sam ne crée pas uniquement une illusion de contiguïté entre le monde réel et celui de la fiction. Selon Westphal, dès lors que l’on a affaire à ce type de mise en récit de l’espace – qu’il qualifie d’« homotopique » (2007, 172) – « le risque de confusion existe entre le référent et sa représentation » (2007, 112). À notre avis, cette « confusion » est particulièrement féconde chez Blais, puisque l’écrivain s’amuse à transgresser la frontière entre réalité et fiction. Dans Sam, c’est justement sur une confusion entre ces deux univers que repose toute la supercherie du roman. Au moment où les parcours de Sam et du narrateur semblent converger, le fil narratif nous ramène à son point de départ, dans une véritable construction cyclique. Sam reprend et déjoue les formes du roman d’enquête en refusant de faire se rencontrer les deux protagonistes du roman, mais aussi en faisant éclater l’illusion fictionnelle : le journal de Sam ne serait qu’un manuscrit abandonné d’un écrivain grand-mérois du nom de François Blais. Ce dernier met en scène un personnage qui confond véritablement fiction et réalité : « Ainsi, la fille qui occupait toutes mes pensées depuis cinq mois n’était que la création – et encore, une création qu’il qualifiait d’“avorton” – d’un auteur qui devait se sentir visé chaque fois qu’on déplorait dans les médias qu’il se publie trop de livres au Québec » (2014, 185). L’espace fictif et l’espace réel fusionnent donc, à la toute fin du roman, alors que le personnage de Sam devient, d’une certaine manière, l’écrivain François Blais lui-même. « [J]’avais l’impression de me répéter, comme je disais, de pisser du François Blais » (2014, 185), dira d’ailleurs le personnage François Blais au narrateur, pour justifier l’abandon de son manuscrit. Et lorsque ce dernier demande à l’écrivain si le personnage de Sam est inspiré d’une personne réelle, François Blais répond : « Pour paraphraser quelqu’un de connu, disons que Sam, c’est moi » (2014, 186). Sur le plan du récit, c’est une forme de surplace que raconte le roman de Blais. Dans ce roman propulsé par une enquête – la recherche de Sam par le narrateur – qui devient une enquête sur les lieux, tout le dispositif narratif travaille à déployer un imaginaire du trajet, mais en mettant en scène un trajet qui ne mène nulle part, sinon à l’origine même du roman.

Une posture inscrite dans le bas-côté de l’institution littéraire

Cette circularité et la concordance entre l’espace fictif et réel, en plus d’être au coeur de Sam, se retrouvent à travers toute l’oeuvre de Blais. L’action de la plupart de ses textes se déroule en Mauricie, dans

un territoire clairement circonscrit, qui a pour centre Grand-Mère et pour périphérie Trois-Rivières, et qui comprend les routes menant vers Saint-Sévère, Charette, Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Alexis-des-Monts. En dépit des saillies ironiques de l’auteur sur les beautés de sa région natale, ces lieux sont aimés, abritent de petites communautés qui permettent de résister aux devoirs sociaux qu’imposerait la vie urbaine. (M. Blais et Lapointe 2023, 20)

La posture d’auteur de Blais est intimement liée à cette situation géographique et à l’inscription de ses œuvres dans ce territoire précis. Il est d’ailleurs révélateur que son portrait dans la revue Lettres québécoises, paru à l’hiver 2019, soit attenant au dossier Codes régionaux, dédié à l’observation des pratiques littéraires à l’extérieur de Montréal, témoignant d’un certain renouvellement des institutions littéraires régionales et d’une présence plus marquée de maisons d’éditions et d’auteurs et autrices à l’extérieur de Montréal et Québec.

Hormis ce portrait dans Lettres québécoises, près de quinze ans après son premier roman, force est de constater que Blais, de son vivant, se fait rare dans les médias. Cette rareté est d’ailleurs remarquée dans presque tous les articles et entrevues portant sur l’auteur ; on parle de « mystère François Blais » (Daigle 2018), d’un « romancier inhibé » (Tardif 2018), « timide » (Boisvert 2013), qui n’aime pas les salons du livre (Tardif 2012) et qui n’irait jamais en entrevue sur un plateau télévisé. Comme l’explique Jérôme Meizoz,

une posture n’est pas seulement une construction auctoriale, ni une pure émanation du texte, ni une simple inférence d’un lecteur. Elle relève d’un processus interactif : elle est co-construite, à la fois dans le texte et hors de lui, par l’écrivain, les divers médiateurs qui la donnent à lire (journalistes, critiques, biographes, etc.) et les publics. (Meizoz 2009)

En raison de la rareté des interventions de François Blais, qui n’excèdent jamais le sujet de sa production littéraire, c’est en effet principalement par les médias et la critique que se construit la posture d’auteur de celui-ci. Chaque fois que l’on parle de François Blais, c’est paradoxalement en disant qu’il se fait rare, et chaque fois, les journalistes et critiques insistent sur le lien entre l’auteur et sa situation géographique et sédentaire. Presque tous les articles de journaux et de revues à son sujet marquent l’appartenance excentrée de l’auteur à la région de Grand-Mère3 ; d’ailleurs, d’après ce qu’il est possible de comprendre à leur lecture, la plupart des entrevues sont menées au téléphone, ou dans des cafés ou bars de la Mauricie, voire chez l’auteur, liant d’autant plus François Blais et son territoire dont il ne semble jamais s’éloigner. De fait, une seule entrevue vidéo, réalisée par la Fabrique culturelle et menée par l’un de ses amis, Patrick Douville, est accessible sur le web (Daigle 2018) ; on y retrouve tous les topoï de la posture d’auteur de Blais. On peut y voir l’auteur chez lui, avec ses chiens, à l’image de la représentation qu’en fera Lettres québécoises quelques mois plus tard.

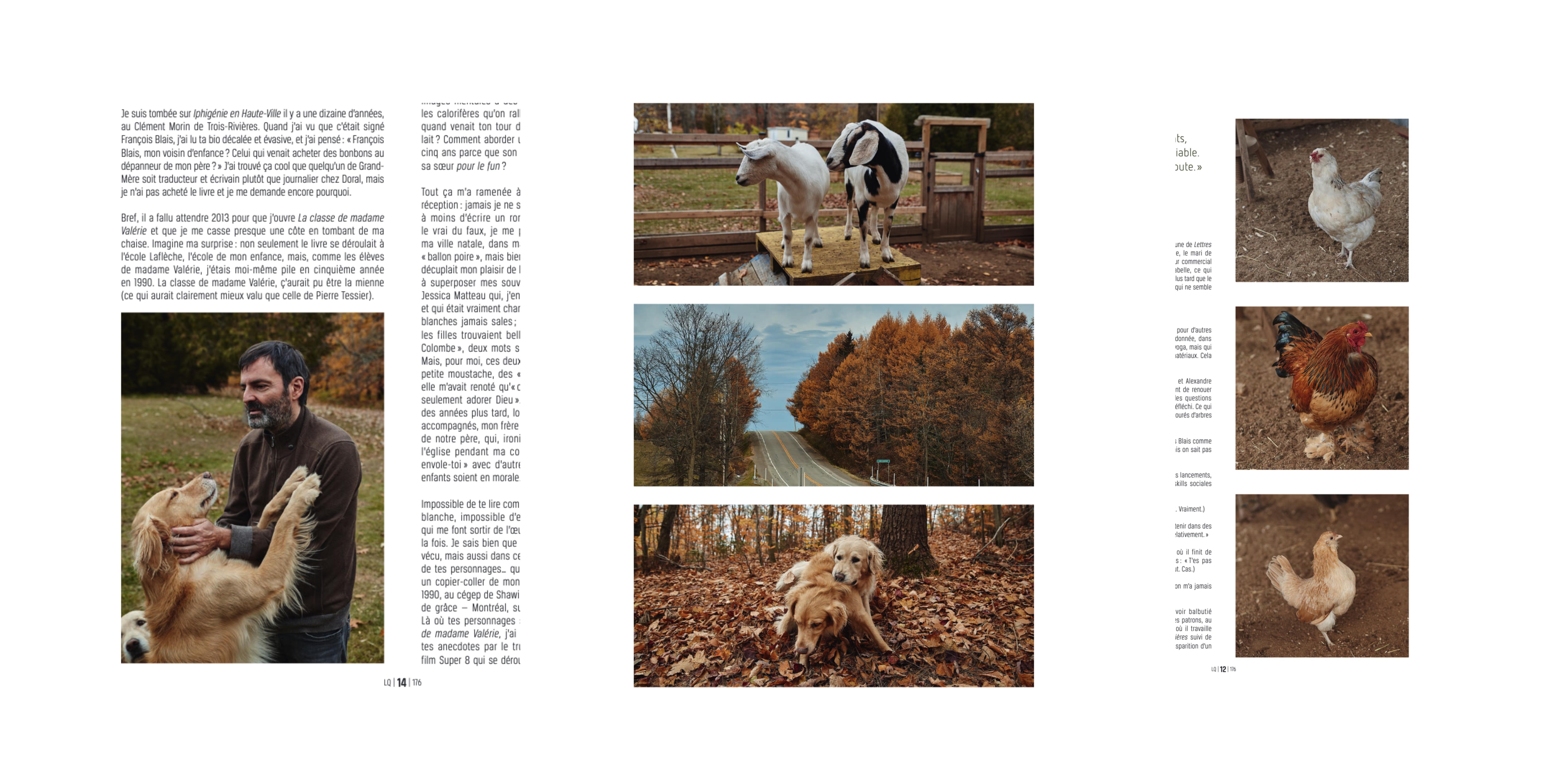

Cette posture d’ermite est d’ailleurs renforcée par la grande présence de ses animaux : outre ses chiens, François Blais est aussi couramment représenté entouré de chèvres et de toute une ménagerie, poules, perruches, chats, qui contribuent à construire une image d’un être plus à l’aise avec les animaux qu’avec les autres humains. Comme on peut le voir sur ces images tirées du numéro de LQ, la critique nourrit l’imaginaire rural lié à la posture d’auteur de Blais.

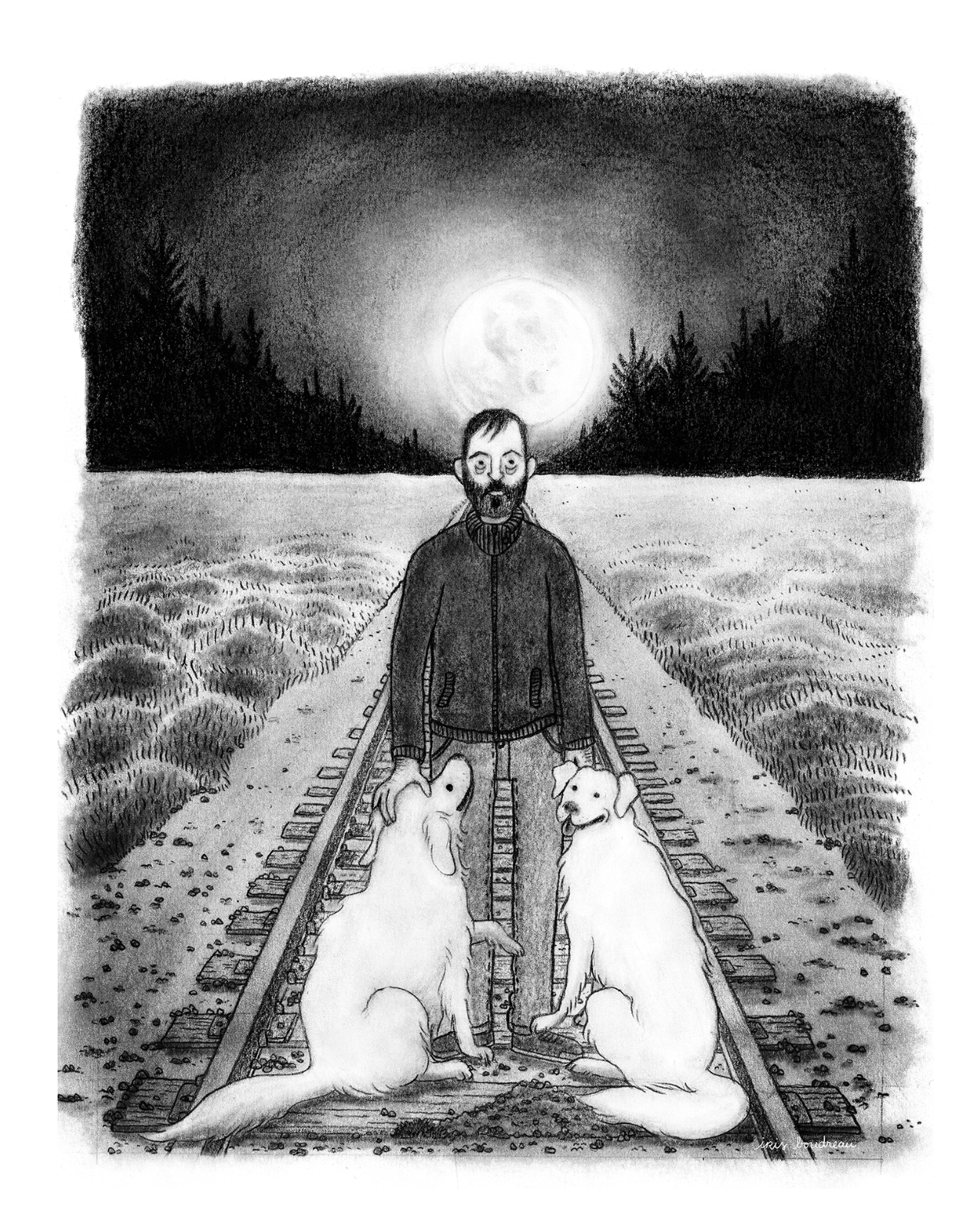

Cet imaginaire est également présent dans l’illustration réalisée par Iris Boudreau pour la couverture du numéro de la revue Voix et Images consacré à Blais. L’artiste, qui a notamment illustré le dernier album de l’auteur Le fantôme qui voulait exister, paru en 2024 (de façon posthume), représente également l’auteur seul, avec ses chiens affectueux. La pleine lune rappelle les couverture de Les Rivières, suivi de Les Montagnes, et de La seule chose qui intéresse tout le monde, tout en conférant une ambiance contemplative et recueillie à l’image, qui reprend par ailleurs certaines codes de la ruralité observés précédemment (forêt, broussailles).

Ces représentations participent à la construction de la posture d’écrivain excentré de Blais, variation sur le topos de l’écrivain retiré (Maingueneau 2004, 70) ; plus qu’un retrait servant à le légitimer symboliquement en tant qu’auteur, son rapport distant avec les institutions et les sociabilités littéraires prendrait davantage sa source dans un éloignement choisi, confortable et mâtiné d’une certaine mésadaptation. C’est d’ailleurs ce que permet de conclure sa mise en scène de lui-même dans Sam. Si Blais est avare de commentaires sur sa personne dans les médias, il s’identifie souvent aux personnages de ses textes (F. Blais 2019, 18), et jamais autant que dans Sam. Insérant dans l’action le personnage de François Blais, auteur mauricien, il va jusqu’à lui faire énoncer « Sam, c’est moi » (2014, 186), se liant de façon explicite à son personnage asocial et apathique. L’apparition du personnage François Blais lui permet aussi d’aborder de front son rapport aux journalistes culturels et à leur participation à la construction de son image :

Puisque vous n’êtes pas journaliste, il est inutile qu’on se rencontre dans un contexte cool, genre au Zénob4 ou dans une ruelle avec des graffitis, ou quelque chose comme ça. Sur le boulevard Sainte-Madeleine, il y a un bar qui s’appelle Le Balcon. C’est un endroit tout à fait minable (je vous rappelle qu’on parle du Cap-de-la-Madeleine), mais c’est à deux pas de chez ma mère. (2014, 180)

Lorsque le narrateur recontre François Blais au bar Le Balcon, il le décrit ensuite comme n’étant « pas vraiment du genre à mettre les gens à l’aise, […] il avait le regard légèrement fuyant et sa conversation ne coulait pas naturellement. »(2014, 183) Il construit lui-même, au sein de son oeuvre, son image d’écrivain un peu asocial, faisant figure de véritable « anomalie » (2014, 15) entre Laure Conan et Honoré Beaugrand. Cette représentation de soi montre bien que ce positionnement dans la marge n’est pas que géographique ; il est aussi emblématique de sa position dans le champ littéraire québécois, comme le remarque Dominic Tardif :

Et nous voilà qui mangeons de la pizza au bacon à la table de François Blais pendant qu’il nous regarde depuis son salon, et il y a là-dedans quelque chose comme une métaphore de son œuvre ou de sa place dans la littérature québécoise. (Tardif 2019, 13)

Sa position en périphérie des institutions littéraires lui permet en effet d’y jeter un regard externe et moqueur ; s’il s’en éloigne, c’est moins dans un rejet catégorique et misanthrope que dans une distance attentive et parfois ironique. Cette ironie lui permet de négocier sa position paradoxale et paratopique (Maingueneau 2004, 72) dans le champ littéraire, notamment lorsqu’il implore les « distingués membres de L’Académie des lettres du Québec » de lui décerner le prix Ringuet dans son avant-propos à Sam. Si cette préface situe son auteur dans le champ littéraire par l’exagération (« il est indubitable que d’ici un siècle on entendra des gens s’exclamer : “Dire que Blais a échappé le Ringuet !” sur l’air de : “Dire que Céline a échappé le Goncourt” ou “Dire que Proust a échappé le Nobel !” » (2014, 5)), elle témoigne aussi de sa connaissance fine du milieu québécois, et lui permet d’envoyer des fleurs à ses contemporain·e·s, notamment Nicolas Dickner et Perrine Leblanc, qui pourraient lui ravir le prix. Si la posture d’auteur de Blais s’écarte, se décentre, comme ses personnages, du « centre culturel montréalais [qui] semble fait de règles factices, rhétoriques avant tout, à côté de l’essence de l’art », (Bélanger 2017, 56), elle n’en représente toutefois pas un rejet catégorique. Elle s’engage davantage dans un jeu moqueur où l’auteur attire avec lui, par connivence, son lecteur dans la marge qu’il occupe.

Car si Blais marque son écart des institutions littéraires de Montréal et de Québec, ce n’est pas pour autant dans le but de s’inscrire au cœur d’une sociabilité littéraire de région, où de tenter de déplacer le centre. Les lieux excentrés sont dépeints comme dépourvus de vie littéraire, ou dotés d’une communauté si dérisoire qu’elle ne peut que faire l’objet de remarques ironiques (par exemple, dans Document 1, la narratrice Tess recense le « panorama littéraire Grand-mérois » (F. Blais 2012, 53) en écorchant Bryan Perro aux côtés de deux auteurs peu connus et du personnage fictif d’écrivain de Sébastien Daoust). En aucun cas, François Blais ne tente de s’y associer, et David Bélanger note que « que les références culturelles – liées aux pratiques culturelles plus précisément – prennent sans cesse en compte un énonciataire montréalais » (Bélanger 2017, 59). C’est donc réellement à un décentrement que Blais invite son·sa lecteur·rice ; celui·celle-ci doit le suivre sur son terrain, et constater avec lui l’écart entre la posture adoptée par l’auteur et les points focaux culturels de la littérature québécoise. Cet écart est emblématique de la paratopie telle que la définit Maingueneau :

Celui qui énonce à l’intérieur d’un discours constituant ne peut se placer ni à l’extérieur ni à l’intérieur de la société : il est voué à nourrir son œuvre du caractère radicalement problématique de sa propre appartenance à cette société. […] Localité paradoxale, paratopie, qui n’est pas l’absence de tout lieu, mais une difficile négociation entre le lieu et le non-lieu, une localisation parasitaire, qui vit de l’impossibilité même de se stabiliser. Sans localisation, il n’y a pas d’institutions permettant de légitimer et de gérer la production et la consommation des œuvres, mais sans délocalisation, il n’y a pas de constituance véritable. (Maingueneau 2004, 52‑53)

Inscrit dans la littérature québécoise (discours constituant), mais s’en positionnant toujours à la marge, François Blais occupe cet espace entre le lieu et le non-lieu, ce bas-côté du discours constituant. Sa localisation excentrée lui permet d’adopter une posture en tension, tension dynamique dans laquelle il entraîne ses lecteurs avec complicité en leur permettant d’expérimenter, eux·elles aussi, cet effet d’instabilité avec un filet de sécurité. Comme la montagne russe permet de vivre la chute tout en étant attaché, la posture d’auteur de Blais nous permet de vivre le décentrement et la marge en n’étant pas seuls, accompagnés de lui et de ses personnages. En effet, hors des institutions dont il se moque, la littérature est pour lui un marqueur de marginalité, à plus forte raison s’il s’agit d’une culture littéraire érudite, comme le souligne David Bélanger ; « […] La culture littéraire, quand bien même elle tapisse un livre de littérature, n’est pas moins traitée comme une culture de la marge, jamais de l’élite » (2019, 16). Une marge, certes, mais pas une marge rock’n’roll, ou élitiste ; une marge aussi économique, portée par des personnages oisifs disposant de peu de moyens. Ses personnages sont les moins cool des marginaux, des érudits sans capital symbolique (l’érudition n’étant associée à aucun prestige, au contraire) travaillant au Subway et passant leur temps à jouer à des jeux vidéos, à l’image de l’auteur qui travaille à l’entretien d’un centre d’achats pour s’éviter le stress de la vie de pigiste en traduction (Tardif 2018). Les obsessions érudites de Blais se fixent sur des objets pointus, nichés, parfois rébarbatifs, comme en témoigne la construction de son recueil de nouvelles Cataonie (2015) autour d’Angéline de Montbrun de Laure Conan. Si ses derniers livres semblent témoigner d’une volonté de diversifier son écriture, ils représentent davantage une variation générique sur les thématiques intéressant l’écrivain – Les Rivières suivi de Les Montagnes : deux histoires de fantômes et Le garçon aux pieds à l’envers s’inscrivent dans le fantastique, tandis que La seule chose qui intéresse tout le monde relève de la science-fiction. Ces inscursions dans la littérature dite de genre comportent les mêmes éléments associant Blais à son territoire et à une érudition marginale.

Son inscription dans une géographie littéraire excentrée se voit aussi dans sa contribution à une publication périodique ; au lieu de publier des textes dans une des revues littéraires québécoises rassemblant la communauté littéraire et universitaire du Québec, Blais écrit plutôt des chroniques dans le magazine Protégez-vous – un magazine de consommation produisant des tests de divers électroménagers, assurances, etc. – , apparaissant résolument là où on ne l’attend pas, faisant advenir des réflexions sur Dostoïevski après un article sur des réfrigérateurs5.

De la même façon, il a écrit au cours des dernières années de sa vie plusieurs albums et livres jeunesse6, par lesquels il atteint des honneurs institutionnels plus importants. C’est donc par une littérature souvent considérée mineure par l’institution qu’il est reconnu par celle-ci. S’il a remporté le Prix de création littéraire Bibliothèque de Québec-Salon international du livre de Québec en 2013 pour Document 1, il s’agit de la seule accolade pour ses livres destinés à un public adulte (il a aussi été finaliste du Prix des Libraires à trois reprises, mais jamais lauréat), alors qu’il obtient l’important prix du Gouverneur général dans la catégorie littérature jeunesse de langue française en 2020 (pour Lac Adélard), ainsi que le prix jeunesse des libraires – à deux occasions – et le prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal7. François Blais s’inscrit donc dans ce que l’on pourrait appeler un bas-côté de l’institution littéraire québécoise, loin des voies rapides et des chemins tracés d’avance, à la fois thématiquement et géographiquement. Reste maintenant à observer comment se déploiera sa postérité, déjà soulignée par une journée d’études, « La classe de Monsieur François », suivie d’un numéro (n°145) de la revue Voix et images.

Emblématique d’un décentrement littéraire, l’écriture de François Blais se crée un chemin singulier dans les lettres québécoises, sans emprunter l’autoroute ou le trajet panoramique. Suivant des pistes parfois surprenantes, son œuvre participe cependant à la création d’une posture toujours renforcée par le discours critique qui identifie fortement l’auteur au territoire mauricien. Cependant, si Blais s’ancre dans un territoire, ses lecteurs et lectrices sont encore loin d’en avoir fait le tour ; si Sam se conçoit comme un parcours, il s’agit bien d’un parcours circulaire, dans un détournement d’une forme littéraire caractéristique de l’écriture de Blais – les formes du récit d’enquête et du roman de la route. C’est précisément la circularité et la référentialité fine des oeuvres de Blais qui permettent de renouveler sans cesse les potentialités esthétiques de la cartographie blaisienne. La fin du texte porte son origine, invitant à revenir sur nos pas et à épuiser le potentiel heuristique du parcours. Mais le surplace n’est pas que narratif ; il est aussi géographique, et ce sont par les mêmes chemins que repasse le lecteur ou la lectrice sur les traces de Sam, mais aussi de l’écrivain François Blais tel qu’il apparaît dans le récit. Car la référentialité des toponymes et des routes, conjuguée à l’humour de l’écriture de Blais, crée une connivence entre l’auteur et son lecteur ou sa lectrice, qui souhaite irrésistiblement partir aux trousses de l’auteur, pour mieux, à son tour, s’engager dans sa géographie excentrée.

Bibliographie

Il nous paraît opportun de rappeler que c’est principalement la ville de Montréal qui, dans les années 1980 et 1990, attire l’attention de la critique savante. En témoigne la création du projet de recherche « Montréal imaginaire » à l’Université de Montréal, duquel font partie Pierre Nepveu et Gilles Marcotte, et qui porte sur les représentations de la ville de Montréal dans les textes littéraires québécois. « Il est évident que, sans Montréal, la littérature québécoise n’existe pas », écriront Nepveu et Marcotte dans l’introduction de l’ouvrage issu de cette recherche. (Nepveu et Marcotte 1992, 7)↩︎

Francis Langevin identifie, dans les fictions contemporaines, des « valeurs associées à la régionalité » (la filiation, le rapport au territoire, le rapport à langue, l’opposition entre la ville et la campagne) qui sont reprises, retravaillées, et souvent détournées dans les œuvres contemporaines. La régionalité, comme l’explique Langevin, ne correspond donc pas à un retour au « régionalisme », qui est « [p]lus proprement et clairement idéologique et qui « renvoie pour sa part à une certaine vision euphorique de la régionalité ». La régionalité correspond quant à elle à une « topique », un ensemble de représentations et de topoï ; elle est « un état ou un réseau de valeurs résultant de l’interprétation ». (Langevin 2013)↩︎

Notons que François Blais a cependant passé plusieurs années à Québec. Cette ville apparaît dans certaines de ses œuvres, mais toujours comme celle qu’on quitte, trop chère (Nous autres ça compte pas, Iphigénie en Haute-Ville), ou que des parents plus fortunés habitent (Sam). Elle reste un espace périphérique dans la géographie de Blais.↩︎

Café-bar littéraire du centre-ville de Trois-Rivières, décrit comme un « monument culturel », Houde (2022).↩︎

Ce sujet a fait l’objet d’une communication par Charlotte Biron lors du colloque « La classe de Monsieur François », tenu au Musée Pop de Trois-Rivières en mars 2023, intitulée « “J’ai toujours eu de l’affection pour les perdants”. Les chroniques de François Blais dans Protégez-vous » (Biron 2023b). Cette communication a ensuite donné lieu à un article, Biron (2023a).↩︎

Citons notamment 752 lapins (2016), Le livre où la poule meurt à la fin (2017), L’horoscope (2020) et, posthume, Le fantôme qui voulait exister (2024).↩︎

Ce prix, remporté pour Le garçon aux pieds à l’envers, clôt d’ailleurs une controverse médiatique, la seule à laquelle Blais ait été mêlé (Baillargeon 2023). Si cette controverse ne relève pas de la posture d’auteur excentrée de Blais, elle est néanmoins révélatrice de la confusion persistante entre les conduites privées des auteur·e·s et le contenu de leurs oeuvres, confusion à l’origine d’autres controverses récentes dans le milieu littéraire québécois (pensons à l’affaire Yvan Godbout, de plus grande ampleur). Publié quelques mois après que Blais se soit donné la mort, Le garçon aux pieds à l’envers (le livre est sous-titré Les chroniques de Saint-Sévère : le pluriel laisse supposer l’intention d’en faire le premier volet d’une possible série jeunesse se déroulant sur ce territoire) a fait l’objet d’une mise en garde du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui craignait que « le contenu du livre en lui seul constitue un facteur de risque d’un passage à l’acte suicidaire chez un jeune vulnérable » (2023). Or, le livre ne dépeint pas de suicide – seul un jeune personnage trouve la mort après avoir bu une substance dont il ignorait la nocivité. Les proches de Blais, son éditeur (2023) et des universitaires (Lalonde 2023) déplorent la lecture du ministère, qui exercerait une censure.↩︎