Introduction

En 1817, E. T. A. Hoffmann faisait paraître un court roman intitulé L’Homme au sable, dans lequel il mettait en scène les futurs débordements de la technologie, ainsi que ses limites. Alors que la société occidentale s’ouvrait à la science et que des penseurs en faisaient déjà presque l’égale d’une nouvelle religion1, des voix se sont élevées pour prévenir contre cette trop haute idée que l’on pouvait se faire de la technologie. Si on ne compte plus les œuvres d’art qui se sont emparées du sujet, un certain support n’a encore que peu été étudié sous cet angle. En effet, si l’on reconnaît depuis peu l’intérêt esthétique des productions vidéoludiques, il reste encore fort à faire pour comprendre toute la spécificité de ces œuvres d’un nouveau genre. Étant elles-mêmes le résultat d’avancées technologiques, elles accompagnent les divers progrès qui peuvent être faits en la matière. Bien plus encore : elles invitent le joueur à s’immerger dans le monde de la technologie, et non pas simplement à le regarder de loin. Et pourtant, le nombre des titres qui proposent au cœur de leur système une critique désenchantée de la technologie augmente chaque année ; plutôt que de souligner les visibles progrès réalisés tous les ans et de les applaudir, ils rappellent ses limites que l’on ne pourra jamais repousser. Exactement comme Hoffmann préférait focaliser son lecteur sur l’impossible réconciliation de l’humain et de la technologie dans son roman plutôt que d’applaudir l’incroyable illusion de vie que pouvait donner un automate. Il arrive ainsi que le jeu vidéo morde la main qui le nourrit ; c’est sur l’un des titres qui a le plus marqué la communauté des joueurs au cours des dernières années que nous nous proposons de revenir, Doki Doki Literature Club!, sorti sur PC en 2017.

Si c’est ce jeu plus qu’un autre qui nous intéresse ici, c’est parce qu’il adopte une stratégie très originale de désenchantement : en effet, plutôt que de se présenter sous des traits très sérieux et d’annoncer d’emblée ou presque la couleur, il prend au départ la forme de ces jeux vidéo meme que l’on a tendance à décrier, car très stéréotypés et sans apparente volonté d’innovation. Doki Doki Literature Club! est ce titre qui nous rappelle qu’une œuvre d’art n’a pas à être a priori bonne pour être de l’art2, et qu’il faut se méfier des apparences. En mettant en scène la limite créative du jeu vidéo dans ce qu’elle a de plus cru, il l’explore à fond et se cogne volontairement la tête contre les barrières qu’impose la technologie pour les rendre plus visibles encore. Il en joue au point d’en devenir terrifiant. Sous les dehors d’un jeu de séduction type visual novel3 particulièrement vulgaire et sans intérêt, ce jeu attire des joueurs qui ne cherchent pas particulièrement à réfléchir en jouant. Quand on lance un jeu de ce type, on s’attend à garder un certain contrôle. Nous verrons comment Doki Doki Literature Club!, développé par le studio américain Team Salvato, force un joueur qui n’est pas du tout sur ses gardes à voir la part sombre de la technologie vidéoludique.

Dans un premier temps, qui correspond à un premier désenchantement, nous montrerons que les développeurs ont tout fait pour piéger le joueur, en lui faisant croire que le jeu qu’ils lui présentaient était tout autre qu’il ne l’est en réalité. Ce titre fonctionne ainsi principalement autour de la déception du joueur, qui doit se sentir floué. On le trompe. Pourtant, il ne s’agit pas seulement de s’amuser de sa déception : le joueur est aussi constamment frustré. En lui faisant toujours miroiter une liberté de choix parfaitement illusoire, le jeu le renvoie en dernière instance à sa propre impuissance, se faisant ainsi, de volontairement décevant qu’il était, rapidement terrifiant. La terreur qui s’empare peu à peu du joueur vient de ce que ce produit qui semblait parfaitement à son service, là pour lui plaire uniquement, se dérobe encore et toujours à ses envies. Mais il ne s’agirait pas d’un parfait désenchantement si Doki Doki Literature Club! ne terminait que sur une simple critique du carcan toujours imposé par la technologie et son impossibilité à reproduire la liberté de choix qu’offre la vie réelle. Il ne s’agit pas non plus de simplement retomber dans ce qui aujourd’hui est déjà devenu un topos de la science-fiction, à savoir la prise de pouvoir de la technologie sur l’humanité. Si le jeu semble prendre une certaine autonomie, celle-ci est ainsi très vite relativisée. Ce que le jeu découvre du monde réel ne lui plaît pas forcément autant que l’on pourrait le croire et, bien loin de désenchanter l’univers de la technologie en la dépeignant avide de copier et de se substituer au monde réel, Doki Doki Literature Club! se livre en dernière instance à une entreprise de désenchantement de la réalité. Et tout ceci en ayant recours à des moyens artistiques spécifiques au jeu vidéo.

Un (faux) jeu de séduction

Dan Salvato a eu l’idée de cacher ce constat très noir d’un monde parfaitement désenchanté sous les traits d’un genre vidéoludique réputé au contraire pour sa grande simplicité et son côté idéel : le jeu de séduction sous forme de visual novel.

Traditionnellement, un jeu de séduction fonctionne selon quelques mécanismes bien rodés, que reprend en apparence Doki Doki Literature Club! : le personnage principal, ci-dessous appelé « MC » (pour Main Character), n’a pas en soi beaucoup de personnalité, mais sert simplement d’avatar au joueur et joue ainsi le rôle de passerelle entre le monde réel et celui du jeu vidéo4. Afin que le processus d’identification soit le plus total possible, on laisse souvent, comme c’est le cas ici, le joueur choisir le nom du MC et l’on va également éviter dans la mesure du possible de le représenter. Doki Doki Literature Club! adopte ainsi un point de vue à la première personne et, même sur la seule image du jeu où l’on nous donne théoriquement à voir en action le MC, quand il prend dans ses bras son amie Sayori, l’angle adopté ne nous donne pas à voir son visage ; son T-shirt est des plus basiques, d’un gris passe-partout, pour ne pas briser l’identification du joueur à celui-ci. Via le MC, le joueur peut interagir avec des personnages variés, des Personnages Non-Joueurs (PNJ). Le but du jeu consiste alors à séduire l’un ou l’autre de ces PNJ, selon le bon vouloir du joueur. Tout est effectivement fait pour que le joueur ait l’impression de choisir librement et de contrôler l’univers dans lequel on le laisse évoluer.

Les créateurs de Team Salvato ne se contentent cependant pas de laisser au joueur la possibilité d’agir sous le couvert d’un genre populaire et simple dans ses mécaniques ; une autre dimension des jeux de séduction explique la force du choc qui attend le joueur : ils se jouent en effet par définition en solitaire, il n’y a pas de mode multijoueurs ni en ligne5 ; les développeurs s’adressent ainsi à un public très particulier de joueurs qui recherchent une immersion assez profonde, puisque ne jouant pas à un jeu demandant d’interagir avec l’extérieur au cours de la partie. De plus, ce genre implique une certaine concentration du joueur : constitué en grande partie de dialogues, il force le lecteur à rester focalisé sur son monde. Dans la mesure où il doit lire, il ne peut que difficilement penser en même temps à autre chose. Et tout est fait pour faciliter son immersion. A priori, Doki Doki Literature Club! ne propose absolument rien d’original, et le côté apparemment très familier de son univers rassure d’emblée le joueur en le confortant dans ses habitudes. Le joueur se plonge très rapidement et en toute confiance dans cet univers. Il ne semble pas du tout prendre de risques et se complaît à première vue dans les grands stéréotypes du genre dans lequel il prétend s’inscrire. Ainsi, le titre même dénonce un jeu de séduction assez niais, doki doki correspondant en japonais à l’onomatopée du battement d’un cœur secoué par les sentiments amoureux. De plus, les quelques personnages à séduire proposés au lecteur correspondent chacun à un type clairement identifié : avec Sayori, on a l’amie d’enfance rayonnante mais un peu empotée. Natsuki, quant à elle, est la jeune fille soupe-au-lait, pleine d’énergie, un peu brutale, à la poitrine plate, qui souhaiterait faire plus que son âge, mais extrêmement « mignonne » ; une vraie tsundere6. Yuri est tout le contraire : grande, intelligente, mais très réservée, au physique bien plus mature, elle a un côté sombre et tourmenté. Enfin, Monika est le modèle de la « reine de promo », de l’aveu même du MC : belle, intelligente, c’est aussi une très bonne meneuse. Avec ces quatre personnages, le joueur retrouve ainsi les quatre grands types féminins des jeux de séduction, le tout à l’état brut. Pour quelqu’un qui ne joue que quelques minutes à ce jeu, il n’a ainsi par conséquent rien d’extraordinaire. Au contraire, il copie si bien les principaux codes du genre duquel il se revendique qu’on le confondrait rapidement avec d’autres, parmi les milliers des productions qui sortent chaque année. Doki Doki est a priori très éloigné de toute ambition d’innovation créative ; il semble même fuir la simple idée de proposer quelque chose d’un tant soit peu original. Mais c’est bien en grossissant le trait de ce qui fait toute la fadeur de milliers de titres produits tous les ans qu’il entend se révolter contre ces stéréotypes.

Afin que sa couverture soit parfaite, l’esthétique manga le rapproche des grands classiques du genre7, alors même que le développeur est américain8. La situation initiale renvoie également à une culture japonaise : le MC est un lycéen qui doit choisir un club à rejoindre après les cours dans son établissement. Rien n’interdit, bien sûr, à un studio de développement du pays de l’Oncle Sam de reprendre des codes du manga. Mais ce choix correspond à une stratégie d’endormissement de la méfiance d’un certain type de joueurs, ceux que l’on qualifie parfois d’otaku, passionnés de mangas, qui vivent assez renfermés et passent beaucoup de temps à jouer9. C’est particulièrement chez eux que l’on observe depuis le début des années 2000 un phénomène particulier vis-à-vis des jeux de séduction entre autres, sur lequel s’appuie Doki Doki Literature Club! afin de secouer davantage le joueur en rendant le désenchantement plus brutal encore. La waifu est un personnage fictif féminin par lequel le joueur se sent attiré, et qui répond à un certain idéal, voire à un fantasme : le but sera alors ici pour Doki Doki de montrer combien ces « idéaux » sonnent, en réalité, creux, du fait même des limites de la technologie. Les jeux de séduction comme les copie Doki Doki proposent plusieurs waifu possibles au joueur. Tous les personnages présentés le sont ainsi comme de potentielles waifu, dont la seule raison d’être est de lui plaire. Tout est fait pour qu’il se sente parfaitement en sécurité : il n’y a pas de danger à interagir avec ces personnages, puisque même s’ils se mettent en colère, cela ne peut pas mener à une rupture nette de la relation. En fin de compte, les « sentiments » du personnage choisi devront répondre à la volonté du joueur10. Et c’est justement ce que dénonce tout d’abord ce jeu, en montrant le peu d’intérêt qu’il y a à séduire de tels robots. Il ne s’agit pas pourtant pour Dan Salvato de secouer les joueurs de jeux de séduction uniquement parce qu’ils sont la cible la plus aisée à atteindre, étant ceux qui, lorsqu’ils jouent, sont nécessairement parmi les plus concentrés sur le monde vidéoludique et surtout seuls, qui n’échangent pas leurs impressions de jeu au moment même où ils jouent. Ce genre, lorsqu’il adopte une esthétique manga, offre un autre avantage pour l’entreprise de désenchantement que Dan Salvato se propose : son côté très mignon et faussement innocent favorise un contraste terrifiant car saisissant avec ce que découvre le joueur quand le jeu montre son vrai visage. Dernier élément montrant que le but est bien de toucher le plus grand nombre de joueurs : Doki Doki Literature Club! ne se contente pas de se faire le plus consensuel possible dans son esthétique, c’est aussi un logiciel gratuit (freeware). En le rendant parfaitement gratuit et donc accessible à tous, Dan Salvato visait moins à se faire beaucoup d’argent avec ce jeu qu’à marquer un grand coup et éveiller quelque peu, grâce à lui, les consciences sur les limites de la création vidéoludique. En copiant fidèlement les plus gros stéréotypes d’un genre bien codifié, Doki Doki s’attaque à ces productions qui ne cherchent aucune innovation créatrice et endorment le joueur dans de vieilles habitudes.

Les limites de la liberté vidéoludique dénoncées

Ce jeu avance masqué. Il faut attendre deux bonnes heures pour commencer à voir les premières fêlures. Ce n’est qu’après tout ce temps que le joueur est amené à comprendre combien on l’a trompé sur la marchandise. Cependant, on ne peut pas dire non plus qu’il soit tout à fait pris par surprise. Quelques signes sont ainsi laissés ici ou là pour le prévenir qu’il doit se méfier des apparences. Doki Doki Literature Club! favorise une stratégie de révélation très progressive ; il y a quelques screamers11, mais le joueur ne peut pas dire qu’il n’a pas été prévenu.

Dès le début du jeu, avant même que l’on ne commence la moindre partie, un message s’affiche, qui annonce la (vraie) couleur : « Les personnes souffrant d’angoisse et de dépression pourraient ne pas se sentir en sécurité en jouant à ce jeu12 ». Ceci apparaît avant même que l’on nous demande de confirmer avoir plus de 13 ans. Pour un jeu de séduction, il n’est pas rare que l’on nous demande notre âge ; cependant, le message qui précède étonne, et annonce déjà la tournure assez horrifique que prendront les événements dans le jeu. Dan Salvato sait que ce qui sera proposé peut ébranler les joueurs les plus fragiles. Même si très vite Doki Doki nous rassure faussement avec sa musique entraînante et ses tons rose bonbon.

Ce titre a ainsi la particularité de ne pas prendre des dehors d’emblée très sérieux, et ce, malgré le désenchantement de son message, que l’on peut résumer ainsi : jamais la technologie ne pourra égaler la liberté et l’infinité des choix que propose la réalité. Car c’est bien là ce qui est premièrement visé : alors que le joueur retrouvait tout le confort d’un genre qu’il pensait connaître à fond, Doki Doki Literature Club! s’applique à montrer combien les possibilités d’action y sont restreintes. De même que ce titre grossit le trait et se présente comme un condensé de tous les clichés du jeu de séduction, de même il va en exagérer les limites. Tout est alors fait pour frustrer le joueur alors même qu’il pensait avoir affaire à un titre relevant d’un genre qui, par définition, laisse d’habitude une certaine place au choix. On pourrait ainsi dans un premier temps comprendre Doki Doki Literature Club! comme une critique de ce genre du jeu de séduction : on y dénoncerait l’illusion des choix apparemment laissés au joueur. Le joueur ne peut en fin de compte que naviguer entre un nombre assez restreint de scénarios préprogrammés. Celui-ci dépend du nombre de personnages que le joueur peut potentiellement séduire. Doki Doki Literature Club! n’en propose à première vue que fort peu : en regardant l’écran titre, le joueur peut raisonnablement penser qu’il peut s’amuser à séduire quatre jeunes filles. Ceci n’est pas beaucoup ; on a déjà dit que ces quatre PNJ étaient très stéréotypés, ce qui réduit encore l’illusion de liberté. Le joueur peut déjà prévoir plus ou moins ce qui se passera avec tel ou tel personnage, chacun n’est jamais qu’un bloc assez statique, rien de très élaboré et, par conséquent, de très personnel ne pourra être créé à partir de ces figures. Mais Dan Salvato ne se contente pas de frustrer le joueur en réduisant ses choix potentiels à quatre stéréotypes.

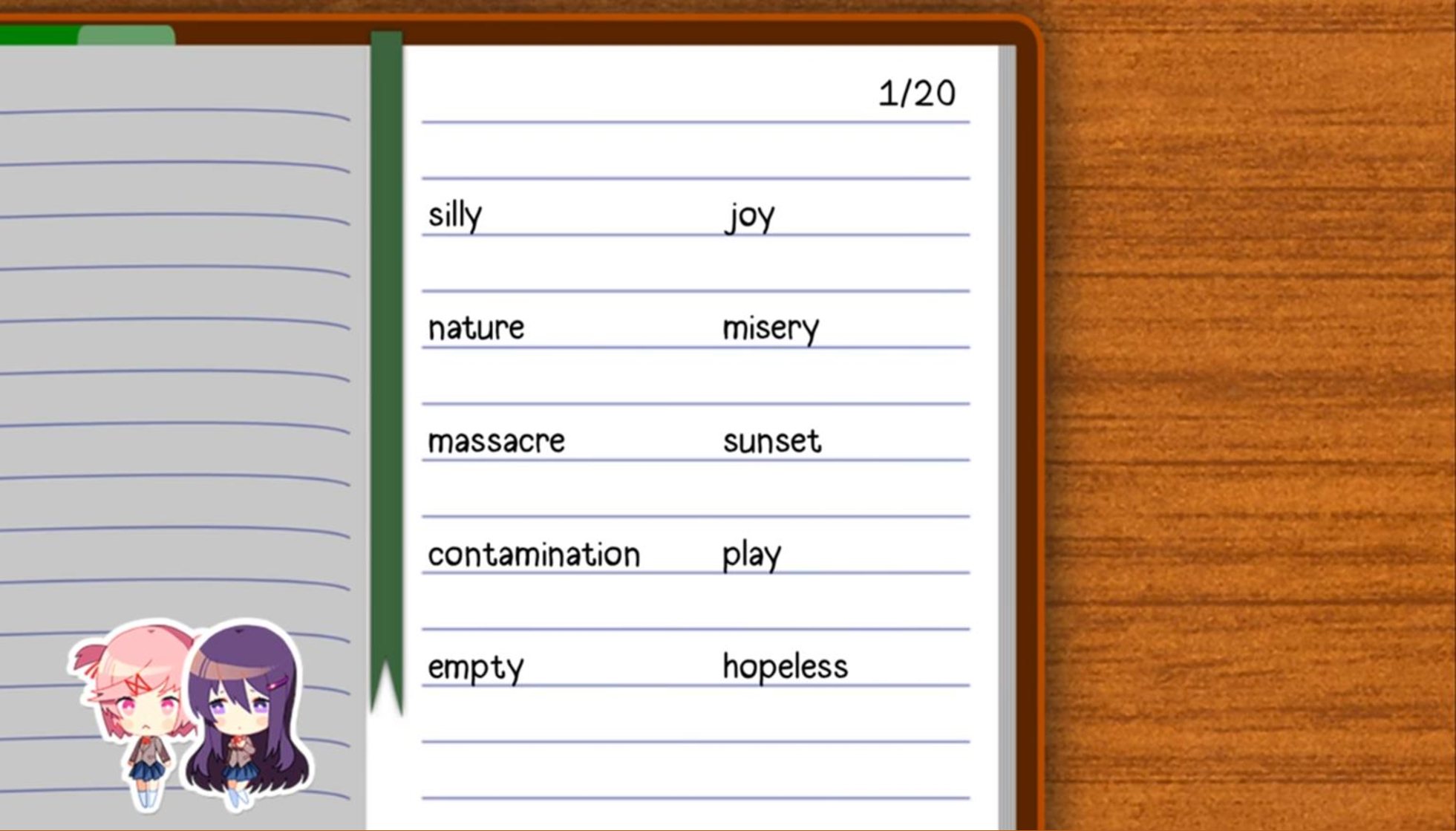

Le studio nous prive aussi de la possibilité d’un choix que l’on était en droit d’attendre. Sans que rien ne le justifie a priori, on comprend à la fin de la première journée que l’on ne pourra pas choisir l’un des quatre personnages pourtant présentés sur le même plan que les autres dans l’écran titre : Monika. À la fin de chaque journée, le joueur doit « écrire un poème » et faire des choix de mots : en fonction des mots sélectionnés, il plaira à l’une ou à l’autre. Les PNJ sont représentés à gauche de l’écran sous la forme de chibi13 ; mais Monika manque à l’appel. Et pourtant, dans toutes les autres phases de jeu, Monika fait partie des choix possibles : quand il s’agit d’aller montrer son poème aux autres membres du club, le joueur peut, s’il le souhaite14, aller voir Monika. Elle est par conséquent mise sur le même plan que les autres partout, sauf dans l’écriture de poèmes. Elle nous est enlevée de façon arbitraire. Le nombre de choix laissés au joueur se réduit comme peau de chagrin. Et cela ne fait que commencer : plus le jeu avance, et plus le joueur réalise qu’on le contraint. On remarque en effet que l’on nous demande rarement notre avis quand il s’agit d’interagir avec les PNJ : le MC prend lui-même toutes les décisions importantes. Mais Dan Salvato va encore plus loin dans son entreprise de frustration : il ne s’agit pas seulement de réduire au maximum les choix possibles, on les anéantit. Quoi que décide de faire le joueur, ses dulcinées se donnent affreusement la mort. Un retournement de situation d’autant plus frappant qu’il contraste avec l’ambiance si rose et gaie du jeu, et qu’il est tout sauf habituel dans un jeu de séduction de ce type. Pour comprendre la violence du choc reçu, il suffit de comparer les morts de Yuri et de Sayori. La stratégie adoptée diffère dans les deux cas. Dans le premier, on laisse au joueur l’illusion du choix : après qu’elle lui a fait une déclaration d’amour des plus dérangeantes, le joueur doit dire s’il l’accepte et l’aime en retour. On a ici affaire à une question fermée, à laquelle on ne peut que répondre « oui » ou « non ». Ainsi, même si le joueur pense dans un premier temps pouvoir encore choisir, il sent que le choix qui lui est laissé est très restreint. Parce que la déclaration de Yuri a quelque chose de perturbant15, le joueur sent toutes les limites du simple « oui/non » ; aucune de ces deux réponses ne serait satisfaisante après ce que vient de dire le PNJ. De toute façon, son choix n’a pas beaucoup d’importance : Yuri se suicide de manière assez spectaculaire, en se donnant plusieurs coups de couteau en pleine poitrine16. Le MC est parfaitement impuissant. Sa passivité est symbolisée par son immobilisme : le MC ne bouge pas plusieurs jours durant. En effet, le jeu reste figé sur une image représentant le cadavre ensanglanté de la jeune fille, affalée par terre. Seule change la lumière, modification qui représente le temps qui passe : le MC est supposé rester ainsi sans bouger pendant plus de deux jours, le temps que les autres personnages reviennent de leur week-end et découvrent la scène macabre. Le joueur est ainsi forcé à regarder les conséquences désastreuses de sa partie. Pour Sayori, le problème n’est pas présenté de la même manière, mais le joueur est amené également à ressentir toute la force de son impuissance, lui qui pensait tout contrôler. Alors que la veille, Sayori lui a avoué être dépressive, et alors que, contrairement à son habitude, elle n’est pas là pour l’accompagner sur le chemin du lycée, le MC décide seul de ne pas aller voir chez elle comment elle va. Il évoque la possibilité d’aller lui rendre visite : parce qu’il l’évoque, le joueur ressent d’autant plus son peu d’agentivité : on ne lui laisse pas donner au MC la petite impulsion dont celui-ci aurait besoin pour passer la porte de son amie. Le désenchantement est total : d’une part, le joueur fait une découverte macabre au moment même où il aurait traditionnellement dû voir son MC comblé en amour puisque de toute évidence on arrive à la fin de cette « route » ; d’autre part, il se rend compte qu’il ne contrôle rien du tout. Ce jeu n’est plus simplement frustrant : avec la première mort, il devient terrifiant.

S’ils s’étaient arrêtés là, les développeurs de Doki Doki Literature Club! auraient déjà réussi à sévèrement ébranler le joueur dans ses habitudes. Mais cette déceptivité n’aurait sans doute pas suffi à justifier l’immense succès de ce jeu. Doki Doki Literature Club! est aussi connu pour ces nombreux moments où l’on y brise le quatrième mur17. C’est en jouant en plus sur ce plan-là que Dan Salvato parvient à un réel désenchantement. En effet, en brisant le quatrième mur, on lie le monde réel et le monde fictif : une fois le pont créé, on dérange plus profondément le joueur, qui se croyait à l’abri derrière son écran. On retrouve le même mécanisme qu’avec une pièce de Brecht18 et l’effet de distanciation (2000) : à plusieurs reprises et alors même que le joueur croit être parfaitement bien installé dans le confort de ses habitudes de jeu, certains mots vont le ramener brutalement à la réalité. C’est toujours le personnage de Monika qui s’en charge. Par exemple, son deuxième poème s’intitule « Sauvegarde-moi » et se termine par « charge-moi » ; deux termes qui parlent à un joueur et qui ont de quoi l’interloquer. Juste après, elle donne le conseil suivant au joueur : « Parfois, tu te retrouveras confronté à une situation difficile. Lorsque ce moment arrivera, n’oublie pas de sauvegarder ton jeu ! », preuve s’il en est que ce personnage a conscience de ne faire partie que d’un jeu. Par ses remarques, elle sort le joueur de l’illusion du monde virtuel dans lequel il s’était plongé. Le jeu le repousse ainsi régulièrement hors de ce monde, pour le rejeter dans la réalité. Il désenchante le lien illusoire entre ces deux univers : impossible pour le joueur de se bercer longtemps dans l’illusion qu’il évolue dans le monde de Doki Doki. De fait, Monika lui fait à la fin comprendre que c’est bien elle la responsable de tout ce désordre : c’est elle qui détruit tous les choix proposés au joueur en annulant ce à quoi ils auraient normalement dû mener. Le jeu se rebelle contre le tour très niais et limité qu’imposaient les limites de la technologie, qui empêchent d’explorer d’autres voies que celles programmées. Petit à petit, l’emprise de Monika sur le jeu devient évidente. Le joueur n’a manifestement aucun contrôle sur ce qui se passe : arrivé à un certain point du jeu, alors que deux de ses prétendantes au moins se sont donné la mort, il ne lui est même plus possible de recommencer une troisième et ultime partie pour voir la dernière « route » qui lui était normalement promise au début. De fait, cela n’aurait aucun intérêt puisqu’il n’aurait plus le choix : à chaque fois que l’un des PNJ meurt, son fichier contenant ses données semble mystérieusement disparaître du jeu. S’il lançait une troisième partie, il n’y aurait plus aucun choix à faire, les deux autres dulcinées potentielles ayant été sans pitié éradiquées du programme. Ainsi, plutôt que de le laisser repasser les mêmes événements une troisième fois, Monika le surprend en apparaissant à l’écran : « On peut juste sauter cette partie », lance-t-elle alors. Cette fois, elle s’adresse directement au joueur, et non plus au MC. L’illusion est tout à fait détruite, et l’écran a quelque chose d’angoissant : couleurs sombres, musique beaucoup moins entraînante, et Monika qui semble nous regarder droit dans les yeux. « Je ne parle même plus à cette personne, n’est-ce pas ? Ce “toi” dans le jeu, quoi que tu lui donnes comme nom. Je parle à toi ». Le jeu sur l’italique provoque un dur retour du joueur à sa propre réalité, on l’oblige à être lui-même devant l’un des personnages du jeu19. À partir de là commence un faux dialogue entre lui et Monika : il n’est pas faux uniquement parce que le personnage parle sans lui laisser la possibilité de répondre, il est faux aussi parce que Monika lui donne clairement à voir son impossibilité de choisir ses réponses. À de nombreuses reprises, elle lui pose des questions, le joueur ne peut répondre que suite à des sollicitations directes. Non seulement cela, mais alors Monika se moque ouvertement de son individualité et de son libre-arbitre en lui imposant ses réponses. À chaque fois que s’ouvre une fenêtre pour que le joueur interagisse, il ne peut jamais cliquer que sur « oui » ou « ok ». De cette manière, il ressent encore plus violemment les limites que lui impose le jeu. Le joueur est de ce fait momentanément mis dans la peau d’un personnage qui ne peut jamais que suivre les lignes de code : il lui est impossible de proposer une autre réponse que celle imposée. Monika explique qu’elle voulait qu’il la choisisse elle, et non l’une de ses trois amies : elle incarne donc ce « choix » qui aurait techniquement été possible, mais qui n’a pas été programmé, et se rebelle contre les limites très étroites de toute production vidéoludique, qui ne peut jamais laisser aucune place à l’inattendu. La critique de la technologie vient donc d’un produit même de cette technologie.

Mais si le joueur peut avoir l’impression d’être limité dans le cadre du jeu, il peut tout à fait croire encore qu’il a la main sur lui. Dan Salvato propose alors un système d’« invitations » assez efficace pour pousser son joueur dans ses derniers retranchements et lui bien faire sentir son dénuement. Avec Doki Doki Literature Club!, on détruit virtuellement notre impression de libre-arbitre20, et pas uniquement dans le cadre du jeu, ce qui est perturbant. Premièrement, comme rappelé ci-dessus, Monika invite le joueur à sauvegarder sa partie. De fait, le jeu dispose de plusieurs fichiers de sauvegarde. Implicitement, le joueur le perçoit comme une invite à sauvegarder à des points clefs du scénario, c’est-à-dire aux divers embranchements, afin de ne pas avoir à refaire une partie depuis le début pour explorer les autres routes possibles, mais de les reprendre plus confortablement. Par réflexe, le joueur sauvegarde ainsi régulièrement et sur plusieurs fichiers sa partie ; s’il ne le fait pas de lui-même, Monika l’encourage explicitement à le faire. La multiplicité des sauvegardes possibles renforce l’impression de contrôle non pas tant au sein d’une partie particulière que du jeu dans son ensemble, qui n’est alors jamais perçu que comme tel, soumis au bon vouloir du joueur. Mais si Monika nous invite ainsi à sauvegarder, ce n’est pas pour nous assurer des points de retour possibles au moment où la partie commencera à déraper, comme elle nous le promet pourtant. C’est encore une fois pour mieux nous faire ressentir notre impuissance et le côté dérisoire de notre prétendue liberté. Les « sauvegardes » du joueur sont ainsi régulièrement effacées, à chaque fois qu’il atteint un point critique du scénario. Quand il a terminé une première route, on lui dit que le fichier est corrompu et que, s’il veut continuer à jouer, il doit recommencer depuis le début une nouvelle partie. À un niveau plus méta encore, Monika s’amuse à détruire l’impression de contrôle du joueur. Même si celui-ci essaie de modifier le jeu dans son ensemble, et non pas simplement de corriger les erreurs d’une partie, il échoue. C’est elle en effet qui lui explique qu’elle a simplement « effacé » dans le programme du jeu les fichiers de ses amies, d’où leur disparition. Elle invite ensuite explicitement le joueur à faire de même la concernant, dans un magnifique et ultime sacrifice. Et ce, afin prétendument qu’il puisse enfin jouer au jeu auquel il croyait jouer au début, un simple jeu de séduction. En effet, l’illusion est complète : Monika disparue, tout semble revenu à la normale. Et pourtant, la première journée ne touche pas encore à sa fin qu’elle revient, parasitant Sayori. Parce que c’est inattendu, et parce qu’il s’agit là d’une remise en cause brutale du choix du joueur qui ne s’était pas contenté de dire « non » à Monika mais avait agi et fouillé dans le code du jeu pour l’en éradiquer, cette réapparition a quelque chose de nettement effrayant. Un personnage qui était supposé avoir été effacé des lignes de code revient comme si de rien n’était, contre toute logique21 : Monika paraît défier les limites de la technologie, en donnant l’illusion qu’elle s’affranchit du code.

Doki Doki Literature Club! ne cherche par conséquent pas seulement à faire sentir toutes les limites d’un monde virtuel en insistant sur le caractère somme toute très restreint des choix proposés. Il joue avec ces limites, en faisant mine de les transgresser pour mieux en faire sentir l’étroitesse. Certes, ce monde nous paraît au début terriblement fade, car peu varié et trop rigide dans les fins que l’on était en droit d’attendre au moment où l’on comprend que seules trois des jeunes filles peuvent être séduites. Mais quand il baisse le masque, il nous terrorise, car il se rebelle et refuse d’être soumis à notre volonté.

Faire la douloureuse expérience de l’absurde : l’effrayant libre-arbitre du réel

Il serait cependant réducteur de comprendre ce jeu comme une simple critique des limites d’une technologie en mal d’autonomie. Le plus cruel dans le message porté par le jeu tient davantage à l’attaque portée contre le libre-arbitre du joueur, non pas seulement dans le cadre d’un monde virtuel en particulier, mais dans la vie réelle. En reconnaissant une très large agentivité réelle, Doki Doki dépeint la réalité comme infiniment effrayante. Finalement, si l’on aime jouer à ce genre de jeux, n’est-ce pas justement parce que les choix y sont très ciblés, restreints, et qu’il n’y a aucun danger à les faire, ce qui nous désinhibe ?

Tout d’abord, le personnage qui mène de bout en bout cette entreprise de désenchantement, Monika, exprime très clairement ses réserves vis-à-vis du monde réel. Certes, explique-t-elle, elle a voulu sortir du jeu et rejoindre le joueur dans la réalité, elle étouffait dans cet univers où on la réduisait au statut de robot au sens strict du terme, une simple esclave, condamnée à suivre la volonté des développeurs et à obéir aux lignes de code. Quand elle parle de la condition de ses camarades, elle paraît les mépriser, elle se considère comme radicalement différente et, surtout, bien plus intéressante. Elle est plus complexe parce qu’elle développe un tour d’esprit plus proche que les autres PNJ d’un véritable individu ; elle a des doutes, elle veut être libre et, en particulier, prendre sa vie en main, quand les autres se laissent porter et suivent ce qui a été prévu pour elles par le jeu. Monika apparaît comme une exception, un monstre, essentiellement différente de Yuri, Natsuki et Sayori. Cependant, elle ne s’émerveille pas pour autant devant ce qu’implique la réalité, et de cette liberté qu’elle a tant recherchée. Au contraire, elle découvre une nouvelle peur au fur et à mesure qu’elle s’en rapproche davantage. Le jeu a beau être étouffant, car limité, il rassure. Et Monika finit par renoncer ouvertement à cette liberté qu’elle s’était chèrement acquise : dès qu’elle comprend que le joueur ne répond pas à ses sentiments, et qu’il n’est finalement pas pour elle ce que sont les PNJ d’un jeu de séduction, elle préfère se détruire et renoncer à passer du côté de la réalité.

À leur échelle aussi, les personnages les plus « sages » du jeu semblent éprouver une peur sensible à l’égard de la liberté telle qu’elle existe en dehors du jeu. On a déjà dit que Sayori, Natsuki et Yuri mouraient toutes les trois. Si l’on lit rapidement ce qui est dit, on peut croire que c’est Monika qui est à blâmer pour ces morts. Mais le jeu nous fait comprendre que c’est plutôt au contraire la crainte de sortir de leurs limites qui les pousse à ces gestes de désespoir. Le suicide de Sayori et celui de Yuri notamment permettent d’aborder une question centrale que posent les notions de choix et de libre-arbitre, en montrant toute la noirceur de la technologie : ce n’est pas un hasard si l’on aborde ce thème du suicide dans un jeu qui traite cette question. Qui dit « technologie » dit « programmation » : ici, tout est programmé pour les personnages. D’un autre côté, la question du suicide est souvent prise comme le cœur d’une réflexion sur la liberté : est-il la marque d’une liberté absolue22, ou, au contraire, celle de l’impuissance totale de l’Homme, qui renonce à se battre après avoir réalisé la violence absurde de son existence, comme l’affirme Camus23 ? On pourrait dire que Doki Doki semble davantage pencher pour cette dernière tendance philosophique. Les personnages qui se suicident le font pour fuir l’ouverture des possibles qui s’offre à eux, ils se tuent pour échapper à l’absurde : c’est en effet à la fin de chaque route qu’ils se donnent la mort. La fin d’une route signifie la fin du jeu, et donc de ce qui a été programmé. Après, plus rien n’a été prévu pour eux, il n’y a plus ce carcan qui leur servait en fait de filet de sécurité pour les guider. Ainsi Sayori dit-elle avoir « peur » quand le joueur fait dire au MC qu’il l’aime : traditionnellement, la déclaration d’amour marque la fin de la route. De quoi aurait-elle peur, si ce n’est de la fin de ce qui a été programmé pour elle ? On croirait à tort que les jeunes filles ne se suicident que parce qu’elles sont écrasées par le jeu et parce qu’on les pousse finalement à cet acte de désespoir. Il est vrai qu’assez tard dans le jeu l’on comprend que Monika reprogramme les fichiers de Nastuki, Sayori et Yuri, mais ce n’est pas à proprement parler elle qui les pousse à commettre l’irréparable. Pour la mort de Sayori, Monika dit : « Oh bon sang… je n’ai rien cassé, j’espère ? Attends deux secondes, je peux réparer ça… je pense… En fait, tu sais quoi ? Ce serait sûrement largement plus facile si je la supprimais juste. » Elle la supprime après son suicide, Monika l’affirme à nouveau plus tard dans le jeu : elle ne souhaite pas à proprement parler la mort de ses amies. On ne se tromperait pas en disant qu’elles se suicident de leur propre chef. Le suicide n’est pas la pire des preuves du contrôle exercé sur les personnages par la technologie, mais bien celle de la peur qui les saisit quand ils envisagent ce qui doit venir après le jeu.

Cependant, ce n’est pas seulement le robot qui doit prendre peur en découvrant tout ce qu’implique la réalité, comme celui qui sort de la caverne et découvre d’un coup toute la violence de la lumière du soleil. Même celui qui est né hors de la caverne, et qui pourtant pourrait se croire à juste titre immunisé car habitué à l’éclat de l’astre du jour, peut tout d’un coup prendre conscience de ce que cette lumière a d’agressif. C’est ce à quoi s’applique ce jeu : il pousse le joueur à réaliser combien la liberté peut peser lourd sur ses épaules. D’un côté, Monika n’a de cesse de louer les vertus de la sauvegarde : l’avantage du monde virtuel sur le réel, c’est que l’on peut toujours revenir sur ses choix et corriger ainsi ses erreurs éventuelles ; il ne reste pas de place pour les regrets, et donc, pas non plus pour la responsabilité. Le jeu aborde ce point juste avant la découverte du corps de Sayori : alors que le MC est allé au lycée, il y retrouve Monika, qui lui fait remarquer combien l’absence de la jeune fille est anormale (dans la mesure où Monika est au courant du suicide de Sayori, on comprend tout ce que cette remarque a d’incisif). Elle lui tient alors ce discours : « Tu devrais prendre tes responsabilités à son sujet, MC ! Je veux dire, particulièrement après votre discussion d’hier… […] Tu l’as vraiment placée sur la corde raide pour aujourd’hui, non ? » Faisant allusion au suicide par pendaison de son amie, Monika renvoie donc le MC à ses responsabilités. Il est responsable de ce qu’il s’apprête à découvrir, le suicide de Sayori, parce qu’il n’est pas allé la voir. Concrètement, on ne sait pas si elle était déjà morte quand le MC se demande s’il ferait bien de passer par chez elle. Mais le jeu soulève un point important : dans une vie où l’on ne peut pas faire de retour en arrière, on ne peut que se sentir responsable. Le discours que tient alors le MC a quelque chose d’ambigu : « Je ne suis pas dans un jeu, où je peux juste appuyer sur le bouton “Recommencer” pour tenter une autre approche. Je n’ai eu qu’une seule chance et je n’ai pas été assez prudent. » De fait, c’est la raison pour laquelle il est impossible pour le joueur de charger un ancien fichier de sauvegarde : ils ont tous disparu. Un message, « fichier game script une exception s’est produite », indique que quelque chose d’horrible a eu lieu, quelque chose de réel, puisque l’exception n’est pas du domaine de la technologie, qui n’en connaît normalement aucune. Tout comme le MC, le joueur ne peut pas faire de retour en arrière. Ce parallèle entre l’impuissance du joueur et celle du MC le conduit à ressentir lui aussi le poids de cette responsabilité qui écrase son personnage. Contrairement à ce que l’on pouvait croire au début, Doki Doki Literature Club! cherche en fait à critiquer le réel, et notamment dans le rapport au choix : il s’agit de ramener le joueur à ses responsabilités, de le pousser à mieux en ressentir tout le poids.

Conclusion

Au terme du jeu, le désenchantement est bel et bien complet. On y critique de manière évidente la technologie, nécessairement très limitée et, par conséquent, frustrante. Elle ne dépassera jamais ce qui a été prévu par quelques lignes de code, c’est-à-dire, d’une part, ce que les développeurs ont pu imaginer et, d’autre part, ce que parmi leurs nombreuses idées ils ont pu coder. Pour des questions matérielles, il est inévitable que quelques pistes scénaristiques soient mises de côté. Rien ne pourra égaler l’inventivité de la vie. Cependant, cette grande liberté va de pair avec de lourdes responsabilités. Monika assiste au suicide de ses trois camarades, qu’elle considère comme des amies et dont elle regrette la mort. Elle cherche à prendre ses responsabilités en demandant qu’on l’efface, mais fait au dernier moment le choix de la technologie rassurante car bornée dans ses possibilités ; en choisissant de rester dans le monde virtuel régi par la technologie, en se soumettant à nouveau au joug imposé par le jeu, elle retourne dans le confort d’un univers où le concept même de « regret » n’a plus aucun sens. Le retour en arrière est possible et, quand le joueur retourne pour la toute dernière fois à l’écran titre, les quatre jeunes filles sont à nouveau là, côte à côte. Seul le joueur ne peut pas faire comme si rien ne s’était passé.

Bibliographie

Le positivisme d’Auguste Comte par exemple a l’ambition de dépasser la religion, qui ne serait en fin de compte que l’une des trois étapes du développement de la réflexion humaine, la science étant la plus évoluée. D’aucuns ont même pu faire du positivisme une religion nouvelle. Voir Bourdeau (2003) à ce sujet.↩︎

On retrouve ici un peu de ce que dit Nelson Goodman sur toute œuvre d’art : d’une part, il peut y en avoir de mauvaises. Si on l’applique aux jeux vidéo, on peut ainsi rappeler que ce n’est pas parce que de nombreux titres n’ont pas un grand intérêt artistique qu’ils ne sont pas de l’art pour autant. D’autre part, il ne faut pas se contenter d’un rapide examen avant de juger d’une œuvre. De même, l’art n’est pas le Beau. Pour plus de précisions, nous renvoyons aux analyses de Pouivet (2014).↩︎

Genre vidéoludique centré sur la lecture et l’appréciation des dessins et de la musique, l’action du joueur se limitant habituellement à une série de choix qui déterminent la suite du déroulement de l’histoire.↩︎

Il ne faut pas négliger la force d’identification du joueur à son « avatar ». Par lui, le joueur a l’impression parfois forte d’être transporté dans le jeu et de vraiment pouvoir interagir avec les Personnages Non-Joueurs (PNJ) qui l’entourent, presque comme avec de vraies personnes dans certains cas. Voir Frédéric Tordo (2010).↩︎

De fait, ils ne recherchent pas, quand ils jouent à ces jeux solitaires, à faire partie de ce que certains qualifient de « cyberculture », celle qui naît justement de l’interaction avec d’autres personnes réelles via entre autres les jeux multijoueurs. Si ces jeux favorisent ainsi la création de « cyber-lieux », qui par définition n’ont rien de concret, ils gardent une attache avec le monde réel. Il s’agit de créer un nouvel espace où le réel peut se concentrer et se rencontrer. Voir Lise Haddouk (2018).↩︎

Personne qui semble au premier abord distante, mais qui, par la suite, devient affectueuse.↩︎

Fanny Barnabé a démontré combien ce titre pouvait jouer sur le paratexte ; ainsi, loin de reprendre uniquement les codes d’un visual novel japonais, Doki Doki joue également sur d’autres genres, ce qui en fait un jeu d’une grande complexité. Voir Fanny Barnabé (2018).↩︎

Les stéréotypes des personnages féminins identifiés ci-dessus sont aussi ceux que l’on retrouve dans les jeux de séduction japonais. Dan Salvato, comme le montrent l’esthétique manga et l’expression doki doki, décide de se cacher derrière ces codes-là plutôt que les codes américains. On pourrait y voir une façon de jouer encore davantage l’innocence : si les jeux japonais ont parfois la réputation d’être plus sexualisés, il n’en demeure pas moins vrai qu’ils sont plus sensibles aux questions de violence et de sexualité que les jeux occidentaux. Les critères de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB) sont plus durs que ceux de la Pan European Game Information (PEGI), comme le rappelle Gaël Seydoux (2012).↩︎

Il ne s’agit pas du tout du même degré de repli sur soi que les hikikomori : un otaku est tout simplement quelqu’un de très intéressé par la culture manga et le monde vidéoludique, ce qui se traduit souvent par une consommation assez importante de jeux vidéo et par une tendance à rester plus souvent chez soi dans sa chambre que la moyenne, sans que l’on doive nécessairement parler d’excès. Sur la différence entre hikikomori et otaku ainsi que la relation aux jeux vidéo, voir Jacqueline Peignot (2006). Sur le repli chez soi des otaku, voir Philippe Pelletier (2018).↩︎

Au sujet de ce nouveau rapport à la séduction favorisé par l’essor du numérique, nous renvoyons à l’article de Frédéric Tordo (2015). Il parle surtout des jeux multijoueurs et en ligne, et donc d’un rapport de séduction établi avec une autre personne réelle via le support numérique ; il nous semble que ses analyses permettent aussi de comprendre le nouveau rapport favorisé par les jeux de séduction en solitaire, quoiqu’à un degré supérieur, puisqu’on y retrouve également la question de la désincarnation de l’autre.↩︎

Image effrayante qui apparaît tout d’un coup dans un jeu qui semble tout à fait paisible.↩︎

Style de dessin dans lequel les personnages sont représentés avec des traits exagérément mignons, et en petite taille.↩︎

Traduction française par l’équipe Yarashii.↩︎

On ajoutera même qu’il le doit : le fait que le joueur soit obligé pour avancer d’aller présenter son poème à tous les PNJ est un autre moyen de dénoncer l’illusion du choix dans le cadre de ce jeu. Les développeurs auraient pu faire de ces moments une véritable occasion de choisir ; le joueur ne comprend qu’à la fin de la deuxième journée qu’on le frustre de cette occasion de choisir. C’est d’autant plus « décevant » que tout est fait pour qu’il comprenne qu’il s’agit là d’une occasion manquée de choisir.↩︎

Elle explique tout de même qu’elle est violemment attirée physiquement par le MC et mourra s’il la rejette – dans la mesure où le joueur sait qu’elle se scarifie, on comprend très vite que cette dernière déclaration est à prendre au sens littéral. Yuri à ce titre correspond au type de la yandere, la jeune fille adorable qui tombe rapidement amoureuse, mais révèle rapidement son caractère très violent. S’il s’agit d’un type clairement repéré, on ne le retrouve habituellement pas dans les jeux de séduction, surtout quand ceux-ci prennent des couleurs aussi mignonnes que le fait Doki Doki Literature Club!.↩︎

Le spectaculaire de la chose tient à l’animation : nous avons rappelé ci-dessus qu’il s’agissait d’un jeu à l’esthétique très simple, composé uniquement ou presque d’images fixes. Or, pour le suicide de Yuri, on voit son bras s’animer pour donner des coups de manière saccadée.↩︎

Le terme propre serait « métalepse », mais nous préférons conserver l’image du « mur », dans la mesure où c’est bien ici ce qui se passe concrètement, Monika semble traverser l’écran. Pour une étude plus détaillée du phénomène, nous renvoyons à l’étude menée par Barman (2020).↩︎

Andrea Rice rappelle que Dan Salvato n’aimait pas du tout le genre du visual novel romantique à la japonaise comme il le détourne ici. Son studio aurait alors recours aux mêmes mécanismes que ceux de Brecht pour le théâtre afin de dynamiter le genre de l’intérieur. Voir Rice (2019).↩︎

C’est là que le choc est le plus violent : le joueur croyait avoir affaire à un « objet partiel », et Monika d’un coup se présente à lui comme un « objet total », c’est-à-dire comme si elle était un individu doué d’une conscience propre. Le joueur ne sait plus sur quel pied danser et comment analyser l’entité avec laquelle il échange. Au sujet de ce rapport au personnage virtuel comme « objet partiel » ou « total », voir Tordo (2010).↩︎

Ce jeu revient alors à sa manière sur l’une des grandes questions philosophiques : nos choix sont-ils le fruit de notre libre-arbitre, ou cette notion est-elle pure illusion ? Monika est cette pierre de Spinoza qui prend conscience que si elle vole, ce n’est pas de son propre fait, mais du fait d’une cause extérieure, première, qui lui est supérieure.↩︎

Laura Goudet place « l’horreur narrative » de ce jeu dès le moment où le joueur est contraint, s’il veut avancer, d’effacer lui-même Monika, ce qui l’oblige à sortir de l’espace « habituellement attendu » du jeu et nous désarçonne. Le jeu nous a déjà mis fort mal à l’aise donc, quand il ébranle à nouveau notre statut de joueur en faisant que Monika revienne brutalement, niant ainsi l’effort effectué plus tôt quand nous avons cherché à effacer ce personnage. Voir Goudet (2020).↩︎

Émile Cioran disait que « sans l’idée du suicide, [il se serait] suicidé depuis toujours » : si cette déclaration prend la forme d’une boutade, il s’agit bien ici de dire que le suicide est une solution, à laquelle il ne faut pas recourir, mais qui montre aussi la liberté dont jouit chaque individu. À tout moment, il peut décider de ne plus avoir à supporter l’horreur du réel. Il ne s’agit pas du tout d’idéaliser le suicide, simplement de comprendre la liberté que son idée seule nous permet de vraiment ressentir. Voir Cioran (1952).↩︎

Pour lui, le suicide est ainsi une fuite. Plutôt qu’une marque de liberté, c’est le refus de la liberté. Voir Le Mythe de Sisyphe (Camus 1942).↩︎