Introduction

D’aucuns disent que notre rapport au temps a changé. Le new management, dans les entreprises et les administrations, entraînerait un sentiment d’urgence toujours plus important et plus stressant. Le « syndrome FOMO » (fear of missing out), cette anxiété de ratage face au flux d’informations et à l’accès qui s’impose à tout moment aux récits (ou en tous cas aux stories) des autres, est un phénomène foncièrement associé à l’environnement numérique. La crise de la Covid-19 a sans doute accentué cette tendance, avec l’injonction d’être toujours plus connecté (en premier lieu aux plateformes de médias sociaux et de visioconférence) et de répondre immédiatement et en tout temps aux sollicitations et notifications numériques. Les formes de récit semblent toujours en prise avec l’histoire culturelle et sociale de leur époque. Aujourd’hui, de nouveaux modes de travail et d’organisation de la société (mettant de plus en plus l’accent sur les notions de réseau et de collaboration) et un nouveau rapport à la temporalité (accélération du temps, immédiateté, mode de vie événementiel) sont-ils susceptibles d’entraîner d’autres formes de récits (Bouchardon 2019) ?

Pour Paul Ricœur (1983), « un récit est significatif dans la mesure où il dessine les traits de l’expérience temporelle »1. Le récit est, selon cette perspective, notre outil principal pour se situer dans le temps – et pour situer le temps en nous. Par ailleurs, le numérique peut être caractérisé comme un « outil de déconstruction phénoménale de la temporalité » (Bachimont 2010). Il se traduit en effet par deux tendances : le calcul temps réel, donnant l’impression d’immédiateté ; l’universalité de l’accès, donnant l’impression de la disponibilité. Le numérique, dans sa disponibilité et son immédiateté, aboutirait ainsi à un présent permanent, sans écoulement temporel (Bachimont 2010).

Que se passe-t-il donc lorsque le numérique rencontre le récit, lorsqu’on combine cette technologie et ce mode de discours qui se révèlent être en tension ? Que se passe-t-il lorsqu’on exploite les particularités du « média programmable » (pour reprendre le terme de John Cayley (2018)), par nature détemporalisant selon Bruno Bachimont, pour raconter une histoire, que l’on conçoit traditionnellement comme structurée par une temporalité interne et associée à une temporalité externe ? Récit numérique semblerait ainsi n’être rien moins qu’un oxymore.

Pourtant celui-ci existe et prolifère même, sous des formes et approches multiples. Quelles expériences temporelles ces nouvelles formes de récits numériques construisent-elles alors, et comment sont-elles construites ? Et vice versa, quelles nouvelles formes de récit, ou même quel nouveau concept de récit, ces nouvelles expériences temporelles construites à l’aide du numérique proposent-elles ? Les enjeux concernent la manière dont le récit, repensé par et pour l’outil et l’environnement numériques, peut permettre d’une part de faire face à la déconstruction du temps induite par ce même outil et environnement, et d’autre part de réfléchir à notre rapport au temps et à la place du récit en tant que mode de discours dans notre culture et nos façons d’interpréter le monde.

Nous nous pencherons sur trois types de récits numériques très différents pour analyser les potentialités divergentes de ce rapport entre numérique, temporalité et récit. Il s’agira d’une part de deux créations artistiques, et d’autre part d’un dispositif à usage courant, les stories, proposé par des plateformes de réseaux sociaux.

Nous nous intéresserons d’abord à une fiction pour smartphone2 (téléchargeable depuis une plateforme d’applications) basée sur des notifications, c’est-à-dire dans laquelle le personnage fictionnel envoie régulièrement des notifications à l’utilisateur. Ce type de récit repose sur un jeu sur la temporalité avec l’intrusion du temps réel du lecteur.

Nous étudierons également un récit fondé sur un flux de données en temps réel (Chambefort 2020). La contrainte imposée au récit par ce type de dispositif est que l’enchaînement causal se trouve remplacé par la séquentialité d’événements réels. Mais cette spécificité technique qu’est l’adossement à un flux de données en temps réel peut faire entrer la contingence de la vie dans le récit et aboutir à une « pure expérience du temps » (Chambefort 2020).

Enfin, changeant de champ et de direction, nous examinerons le phénomène des stories proposées notamment pas Instagram et Facebook qui permettent de mettre en avant, pour une durée limitée par défaut à 24h, une courte vidéo, une image animée ou statique, un texte et/ou même une mini-enquête qui sera elle-même temporalisée, présentée aux utilisateurs avec une durée associée de 15 secondes, à la suite de laquelle le dispositif passe automatiquement à la prochaine story disponible dans le fil d’actualité de l’utilisateur.

Ces trois exemples ont donc chacun une approche différente par rapport à la notion de temporalité et l’usage du temps dans le « récit » numérique : il s’agira d’abord de l’entrecroisement du temps réel du lecteur et de sa lecture avec le temps du récit – et donc avec la fiction – ; ensuite d’un temps diégétique déterminé par le flux de données qui devient ainsi l’axe temporel de l’œuvre ; et enfin de la temporalité imposée par le dispositif de la plateforme de publication qui est présentée comme constitutive d’une « histoire » (story), et que le contenu proposé par l’utilisateur adopte et intègre.

Numérique, temps et récit

Si le support numérique est, comme l’analyse Bruno Bachimont (2010), dans son principe un support de détemporalisation, il permet néanmoins, dans l’interaction qu’il propose à un utilisateur, de jouer le temps. Si l’on compare les différentes façons de jouer le temps selon le support, on pourrait avancer que l’audiovisuel – aussi appelé time-based media en anglais – est très prescriptif : la durée du film coïncide avec le flux de conscience du spectateur (Stiegler 1998), même si les dispositifs à usage individuel permettent l’interruption, le retour, le saut ou l’accélération qui modifient la temporalité de base inscrite dans l’œuvre. À l’opposé, le texte imprimé est très peu prescriptif (le lecteur joue le temps de sa lecture, entre interruptions et lecture cursive). Le numérique, en tant que « métamédium » (Manovich 2001) capable de reproduire tous les types de médias précédents sans leur matérialité, peut jouer sur les deux dimensions. Il peut aussi en proposer d’autres grâce à l’interactivité et le fait d’être relié à un réseau et à des ressources externes dans la temporalité desquelles il peut puiser et qu’il peut manipuler. Un récit numérique peut ainsi jouer le temps de l’utilisateur localement, et par ailleurs déléguer à celui-ci ou à un agent tiers présent dans le réseau le déclenchement voire la réalisation d’actions temporelles.

Roberto Simanowski (2011) considère que, sous l’angle de la temporalité, le rapport de la littérature numérique à la littérature numérisée est analogue à celui du film à la photographie. La comparaison ne semble qu’en partie pertinente, dans la mesure où les récits numériques jouent de toute la gamme de possibles entre prise en charge (comme dans un film) et contrôle par le lecteur (comme dans un livre) de la temporalité de la lecture.

Il faut ici mettre en avant une notion importante : celle de performance. Jerome Fletcher considère qu’il faudrait avoir de la notion de « performance » – à mettre en rapport avec celle de performativité – une acception très large dans la littérature numérique. La performance pourrait ainsi permettre d’articuler des dimensions différentes, comme le fait remarquer J. Fletcher dans son argumentaire pour le séminaire « Digital Textuality with/in Performance » en mai 2012 à l’Université de Falmouth (Grande-Bretagne) :

Tout en continuant à étudier les performances live, nous chercherons à élargir le champ pour y inclure l’interactivité, le geste performatif de la main et des doigts (texte numérique) sur l’interface, la performativité du langage lui-même à l’écran, la performance sociale ou encore comment les textes numériques nous jouent , la performance des codes et du scripting, et la performance de la machine elle-même. En d’autres termes, que veut dire l’ingénieur quand il parle de performance ?3.

Ce qui est intéressant ici dans la notion de performance, c’est l’idée qu’un processus est à l’œuvre, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un événement plus que d’un objet. C’est ce que Ian Bogost qualifie de « procedural representation » :

La représentation procédurale explique les processus avec d’autres processus. La représentation procédurale est une forme d’expression symbolique qui utilise le processus plutôt que le langage. […] La représentation procédurale nécessite une inscription dans un support qui met en œuvre des processus plutôt que de les décrire. […] La représentation procédurale est très différente de la représentation textuelle, visuelle et plastique. Même si d’autres techniques d’inscription peuvent être partiellement ou totalement motivées par le désir de représenter des processus humains ou matériels, seuls les systèmes procéduraux tels que les logiciels représentent réellement le processus par le processus. C’est là que réside le pouvoir particulier de la création procédurale, dans sa capacité intrinsèque à représenter des processus4. (Bogost 2007, pp. 9-14)

Le récit numérique, en tant qu’il est événement et processus performé et par la machine et par le lecteur, peut (ré)introduire de la temporalité, une temporalité qui entrecroise l’activité de l’ordinateur avec celle du lecteur-joueur-utilisateur. Cette manière (inter)active de vivre une expérience temporelle, il est important de la distinguer ici de l’expérience du temps que tout récit construit selon Ricœur. Il y a donc, d’une part, l’expérience temporelle que le récit par nature, selon son acception traditionnelle en tant que discours construisant une chronologie et une causalité, permet de formuler et de faire exister, et d’autre part, l’expérience temporelle performée par le lecteur-utilisateur, basée sur un processus se déroulant dans un temps plus ou moins mani(pul)able, dans un cadre et dans des limites prévus par le logiciel.

Dans les récits numériques, si le dispositif d’écriture/lecture tend à spatialiser, la façon dont le support non seulement joue le temps mais également transforme la manifestation à l’écran ainsi que la lecture en performance, tend aussi à temporaliser et à proposer une expérience temporelle. Ces productions seraient ainsi également un questionnement de la temporalité. Mais dans quelle mesure les formes les plus récentes de récit numérique introduisent et/ou incarnent-elles un autre rapport au temps ?

Les jeux narratifs sur smartphone : smartfictions reposant sur des notifications

Selon Bruno Bachimont (2021), le récit peut être abordé comme articulation causale d’actants, dans un flux d’événements conçus comme ce qui arrive, ce qui m’arrive, ce qui nous arrive. L’incohérence du flux est reconstruite de manière cohérente par le récit qui confère une intelligibilité causale aux événements. Or le numérique se traduit par un flux qui devient encore plus débordant et qui se manifeste notamment par des événements sous forme d’injonctions et de notifications. Comment certains récits numériques mettent-ils en scène ce flux qui nous arrive pour lui donner une cohérence ?

Sur les plateformes d’applications pour smartphones (Google Play et App Store), on trouve de plus en plus de récits interactifs pour smartphones, des « smartfictions » (Picard 2021). Ces fictions reposent sur les pratiques ordinaires et quotidiennes avec un smartphone, par exemple la discussion instantanée, mais aussi les notifications. Quel est le principe de ces smartfictions fondées sur des notifications ?

Prenons l’exemple d’Enterre-moi, mon amour5 (ARTE France et The Pixel Hunt 2017). Ce jeu narratif publié en 2017 est le fruit d’une collaboration entre le studio The Pixel Hunt et la chaîne de télévision Arte France. Le point de départ de cette création fut un récit témoignage publié par le journal Le Monde en 2016 et intitulé Le Journal d’une migrante6. Ce journal est constitué par le fil Whatsapp d’une jeune syrienne migrant vers l’Allemagne. Ce récit témoignage fut dans un second temps transformé en fiction interactive, Enterre-moi, mon amour7.

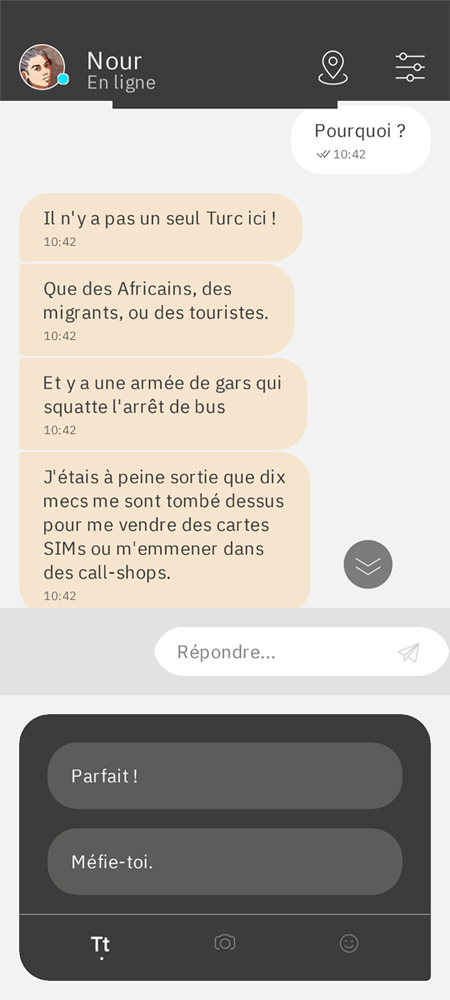

Dans cette fiction interactive, le lecteur incarne le personnage de Majd, le mari de Nour, jeune femme syrienne tentant de rejoindre l’Europe. Il échange avec Nour via une messagerie instantanée et essaie de la conseiller et de la soutenir moralement.

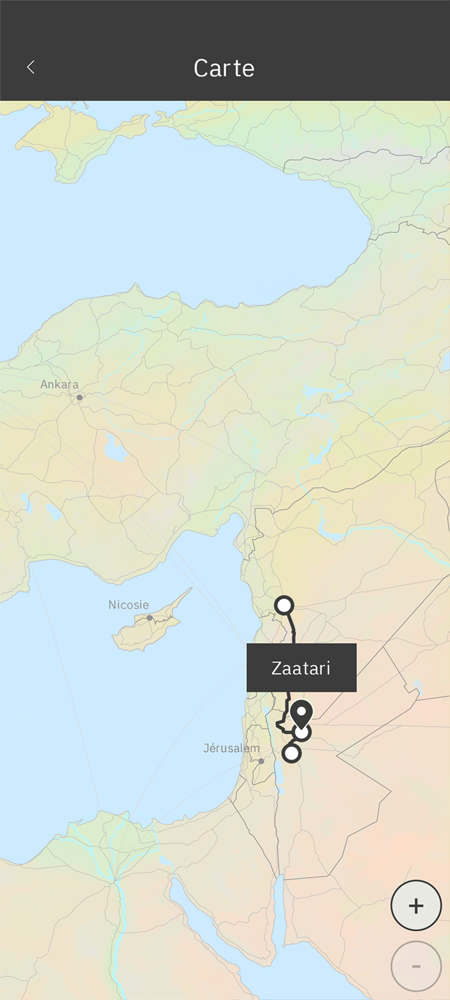

Le voyage entre la Syrie et l’Europe n’a pas de durée définie. Le périple peut durer plusieurs jours. Le jeu sur la chronologie et la temporalité se conjugue avec un jeu sur la cartographie et la spatialité. Le lecteur peut accéder à la progression du périple de Nour via une balise de géolocalisation, située en haut à droite de l’espace de discussion instantanée. Il peut ainsi visualiser la progression du personnage en temps réel sur une carte. Cette temporalité est aussi une indication de la progression du lecteur dans le récit. Plus Nour se rapproche de l’un des pays d’Europe, plus le lecteur se rapproche de la fin de son expérience de lecture. Il s’agit donc d’un repère à la fois spatial et temporel de la progression du personnage comme de celle du lecteur dans son parcours de lecture.

Au fil de chaque parcours (il y a 19 fins différentes), un compteur indique les jours qui passent. La frontière peut être temporairement fermée, Nour peut avoir rendez-vous avec une connaissance qui n’arrive pas… Dans ce cas, faut-il patienter ou reconsidérer les plans ?

Vos communications se feront en pseudo temps réel : si Nour doit accomplir une action censée lui prendre quelques heures, vous ne pourrez pas la joindre pendant ce laps de temps. À son retour, une notification vous signale qu’elle est à nouveau disponible – et qu’elle a peut-être besoin de vous. (ARTE France et The Pixel Hunt 2017)

C’est ce mode « temps réel » qui nous intéresse ici. A noter que le lecteur peut s’il le souhaite désactiver les notifications en « temps réel », mode activé par défaut.

Il y a un jeu sur la temporalité avec l’intrusion du réel, du « temps réel » du lecteur (et du personnage fictionnel). Le rapport au temps de lecture est ainsi différent avec l’intrusion des notifications : lorsqu’il reçoit une notification de Nour, parmi d’autres notifications, l’utilisateur est incité à se replonger dans la fiction pour dialoguer avec le personnage. D’un point de vue phénoménologique, il y a une interruption avec l’injonction de la notification. Les fictions reposant sur des notifications8 vont ainsi assez loin dans la perturbation du temps de l’utilisateur, mais – dans le même temps – réintroduisent le « temps réel » de celui-ci dans le cadre fictionnel. De même que les récits géolocalisés (locative narratives)9 jouent sur la frontière entre espace fictionnel et espace réel du lecteur, l’incitant à se déplacer physiquement dans un lieu donné pour faire avancer le récit, les récits fondés sur des notifications jouent sur la frontière entre le temps de la fiction et le temps réel du lecteur.

Qu’apportent ces smartfictions qui font intervenir des notifications ? Elles nous donnent l’impression d’une co-présence. En tant que lecteurs/acteurs de la smartfiction, quand nous faisons un choix, nous rendons d’une certaine façon le personnage fictionnel présent par nos actions. Mais cette notion de présence est encore renforcée quand nous répondons à l’appel du personnage via une notification. Nous faisons advenir le temps de l’autre (ainsi que celui de la fiction). La temporalité du personnage (et des événements) coïncide, via les notifications, avec la temporalité du lecteur, qui s’approprie alors pleinement la durée de l’histoire. A noter que pour certaines lectrices et certains lecteurs, le fait de devoir quitter le récit pour attendre une notification peut être facteur de décrochage par rapport au récit (il est toujours possible dans ce cas de désactiver les notifications).

Ce jeu repose notamment sur le fait que le dispositif smartphone est notre dispositif pour des pratiques de communication et d’écriture quotidiennes. Le brouillage entre réalité et fiction est d’autant plus efficace que c’est le même dispositif qui nous sert à communiquer au quotidien et à lire/agir une fiction10. Si ceci confère à la fiction un effet de réalité, nous percevons également, à travers les notifications fictionnelles qui viennent brouiller le réel, que le smartphone est d’une certaine façon lui-même un support de déréalisation : il construit une couche de fiction hors du monde réel. Grâce à ces fictions, nous comprenons que le dispositif smartphone est déjà un support de fiction (et de narration) introduisant un nouveau rapport à la temporalité (et nous rappelant sans doute également que la distinction fiction/réalité doit être dans ce cas dépassée).

Les récits fondés sur des flux de données en temps réel

Si le numérique, nous l’avons dit, se traduit par un flux de plus en plus débordant, il produit également ce flux selon une logique calculatoire, où le temps justement n’est plus présent comme tel (horizon d’attente et d’anticipation) puisqu’on a affaire à des résultats, et non des survenances (Bachimont 2021). Dans le numérique, le calcul entraîne la suppression de l’attente et de l’à-venir, car ceux-ci sont remplacés par les conséquences calculatoires du monde compris comme données d’entrée. A partir de ces résultats calculés, est-il possible de réintroduire une expérience temporelle, notamment la puissance de l’attente ?

Dans The Language of New Media (2001), Lev Manovich avait avancé l’expression de « database narratives ». Depuis, on peut mesurer « l’impact de plus en plus grand des bases de données sur les stratégies de mise en récit » (Baroni et Gunti 2020, 42). Parmi les récits fondés sur des données, intéressons-nous à ceux qui sont fondés sur des flux de données en temps réel.

Dans quelle mesure le récit de fiction peut-il s’appuyer sur un flux en temps réel ? La plus grande limite imposée au récit par ce type de dispositif est que l’enchaînement causal se trouve remplacé par la séquentialité d’événements réels (Chambefort 2020), dans notre exemple ci-après sans aucune médiation narrative. Or selon certaines définitions (Schmid 2005; Revaz 2009), le lien causal entre les événements serait une condition sine qua non de la narrativité ; ce serait même ce qui la constitue. Une simple séquence d’événements ou de données ne ferait donc pas récit sans une conscience et une représentation qui crée un lien entre eux ou elles. En même temps, cette spécificité technique qu’est l’adossement à un flux de données en temps réel fait entrer la contingence de la vie dans le récit (Chambefort 2020).

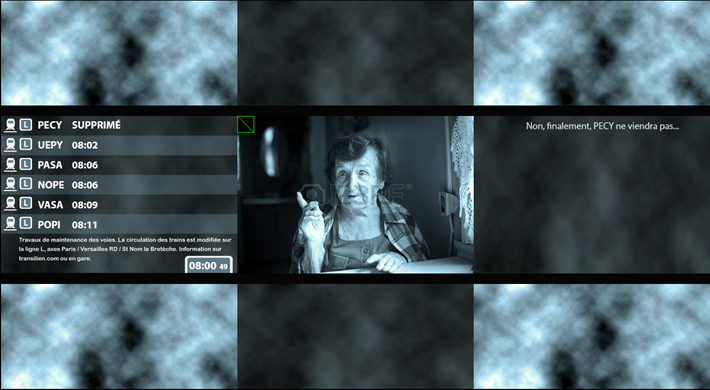

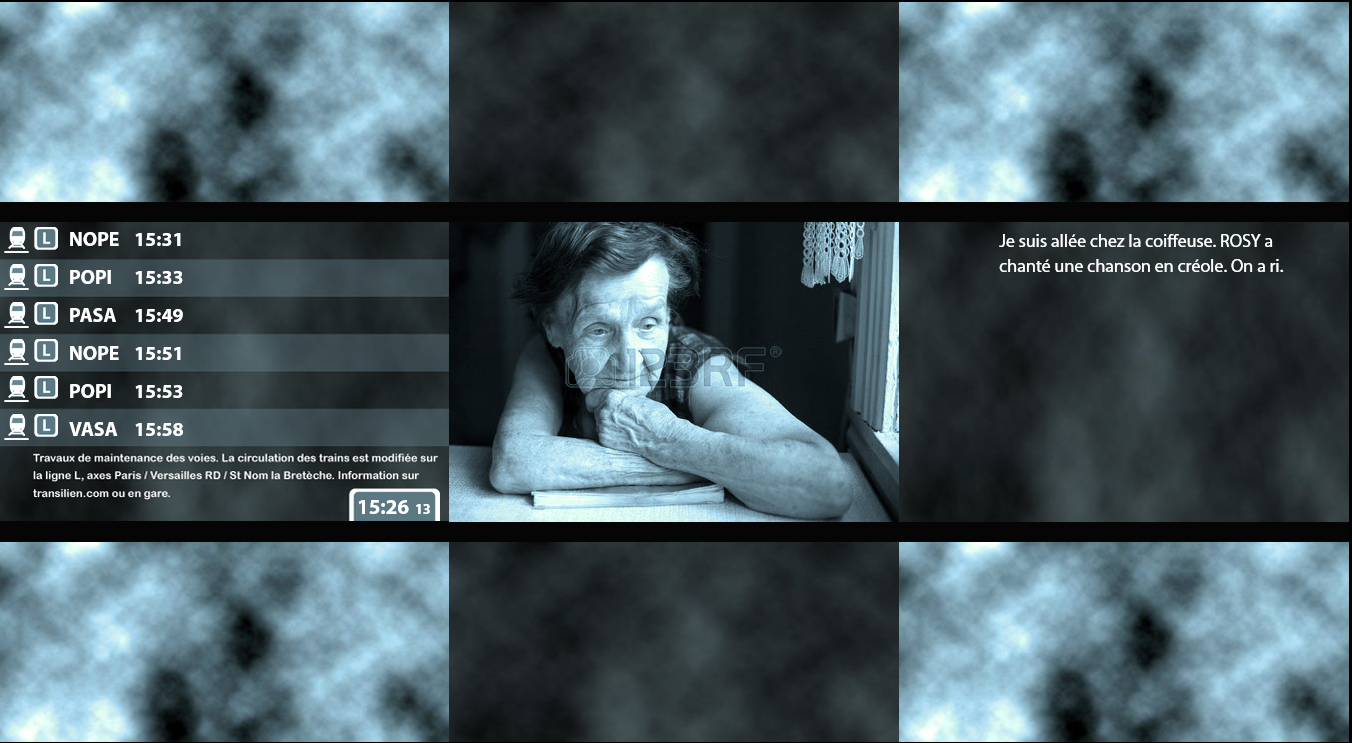

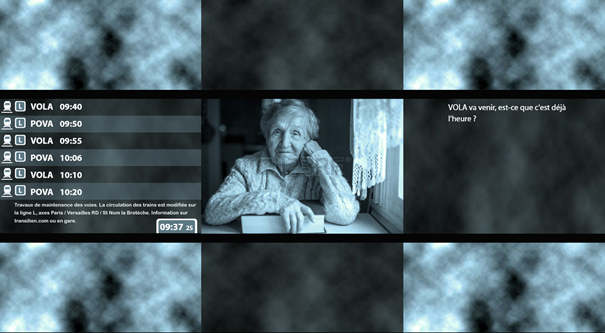

Penchons-nous sur un exemple en particulier, Lucette, gare de Clichy, un récit sur le web de Françoise Chambefort fondé sur un flux de données en temps réel (2017).

Lucette habite juste en face de la gare de Clichy-Levallois. De sa fenêtre, elle voit les voyageurs qui passent et lui amènent, ou pas, des visites. Ces trains, avec leurs petits noms étranges et familiers, sont autant de personnages qui viennent rendre visite à Lucette. Il y a des moments pleins de vie et des moments de solitude (Chambefort 2017, paratexte de la création).

Cette création est connectée en temps réel avec les données du réseau ferroviaire de la région parisienne (ligne L du transilien). L’interface se présente comme un triptyque. A gauche sont affichés les horaires de train (les trains peuvent avoir du retard, ou encore être supprimés), au milieu défilent des photographies du personnage fictionnel de Lucette, et à droite se succèdent les pensées de Lucette (qui peuvent être plus ou moins positives selon le temps d’attente jusqu’au prochain train).

L’attention de l’internaute oscille entre le pôle réel et le pôle fictionnel de l’œuvre. S’il entre en empathie avec le personnage, l’internaute vivra une expérience temporelle inédite. Il ressentira la vulnérabilité d’une personne âgée qui n’a pas de prise sur sa vie (Chambefort 2020). Le temps calculé des horaires de train devient un temps existentiel, une attente qui se charge de sens.

Le fait que cette création soit non-interactive renforce l’expérience temporelle. L’autrice met en avant la non-interactivité de cette création comme permettant de mieux inciter l’utilisateur à agir dans le monde physique, auprès des personnes âgées souffrant de solitude. La création Lucette, gare de Clichy (Chambefort 2017), si elle repose bien sur du temps calculé, sur un flux de données en temps réel, est bien en même temps une « pure expérience du temps » fondée sur l’expérience temporelle du personnage (Chambefort 2020).

Françoise Chambefort qualifie sa création de « récit ». Si l’on peut parler de récit, ce sont avant tout les mots attribués à Lucette, ses pensées et la force unifiante de sa perspective (et de sa vie qu’elle nous raconte par ce biais) qui fait récit. Mais sans doute est-on aux frontières entre jeu et récit, comme dans l’étude de cas précédente (Enterre-moi, mon amour étant qualifié de « jeu narratif »). Cette œuvre permet justement de se demander jusqu’où, avec le numérique, on peut pousser le récit sans qu’il cesse d’en être un.

En chargeant les flux de données en temps réel de signification, les récits numériques fondés sur de tels flux pourraient-ils nous permettre de mieux accepter les flux de données numériques du quotidien, voire de construire un autre rapport au flux et à la temporalité qui accompagne celui-ci ?

Après le storytelling, le storyshowing : les stories sur les réseaux sociaux

Notre troisième cas d’étude se penche sur la fonction « story » proposée par Instagram et Facebook. Ce dispositif permet de mettre en avant un contenu pour une durée limitée, par défaut, à 24h, qui disparaît ensuite11. Le contenu d’une story peut prendre toutes les formes que les autres publications permettent – vidéo ou photo, de préférence, avec ou sans l’ajout d’un commentaire textuel, ou simplement un texte –, et le dispositif propose des fonctionnalités supplémentaires pour enrichir les médias avec des filtres statiques ou animés, des options de mise en page, ou même une interaction telle qu’un sondage. Qu’il s’agisse d’un média temporel/animé (vidéo, gif) ou statique (photo, texte), cependant, la durée de la story est également limitée : les vidéos ne doivent pas dépasser les 15 secondes, et les photos ou autres médias statiques sont également présentés pendant 15 secondes lors du visionnage, à la suite desquelles le dispositif passe automatiquement à la story suivante dans ce que l’on pourrait appeler la « storyline » du/de la visionneur·se (on peut également passer à la story suivante sans attendre la fin de celle en cours de visionnage). Il est possible de créer des séquences de photos, vidéos, textes, etc., mais elles seront toujours présentées comme une collection de fragments plutôt que montées en une seule vidéo continue.

Le dispositif dans lequel s’inscrivent les stories crée donc comme un défilement continu dans le temps d’une séquence fragmentée qui, une fois lancé, enchaîne les stories jusqu’à ce qu’on l’interrompe – à la différence du fil d’actualité, qui exige de l’utilisateur de répéter un geste interactif pour faire défiler les publications sur l’écran. Ainsi chaque story doit, d’une part, s’adapter à une forte contrainte temporelle (et donc formelle), et d’autre part, accepter d’être ainsi intégrée dans l’enchaînement des stories créé par les algorithmes. La story sort du fil des autres publications de son auteur, c’est-à-dire de ce qui pourrait constituer le contexte de ce moment, fragment, ou information dans sa vie. Facebook présente les stories en effet comme « un support visuel idéal pour partager des moments authentiques »12, explicitement et délibérément vouées donc à rester des fragments13. En même temps, l’intégration de ces fragments dans l’enchaînement des stories du réseau d’amis construit une continuité artificielle entre les stories des différentes personnes (et pages publicitaires). Pas de lien causal, mais un panorama de moments de vies sans lien (autre que le lien d’« amitié » avec l’utilisateur) plus ou moins simultanés. Plutôt que d’une « identité narrative »14 de chacun·e, on a donc affaire à une sorte d’identité numérique d’un réseau, qui est à la fois un flux continu d’informations visuelles et une image pixélisée construite par simple juxtaposition algorithmique, toujours dans et pour le moment présent15.

L’individualisme de l’auto-représentation et de l’auto-promotion qui semble motiver les utilisateurs à s’emparer de la fonction story pour partager des moments de leur vie se révèle ainsi paradoxalement contribuer à une désindividualisation qui passe effectivement par la détemporalisation – par le détour d’une temporalisation minimale de médias non-temporels –, où le rôle de chacun se limite à enrichir le réseau, dans tous les sens du terme. Chaque personne et chaque story sont, pour reprendre la chanson de Pink Floyd, « just another brick in the (others’ digital) wall ».

Le discours officiel de Facebook souligne également l’importance de combiner le visuel avec la vitesse pour une captation optimale de l’attention :

Accélérez le rythme pour retenir l’attention de votre audience : le contenu des stories se regarde bien plus rapidement que celui des autres médias. Nous vous suggérons de créer des publicités qui captent l’attention de leur audience dès la première image et de conserver cette attention en jouant sur la vitesse (Meta, s. d.).

Les plateformes proposent une multitude de modèles et filtres qui matérialisent cette visée et facilitent le travail des créateurs de story dans cet esprit.

La micro-temporalité, la préférence pour un « show, don’t

tell », et le rythme accéléré propre aux stories sont

donc en grande partie motivés par leur but communicationnel – la

promotion, les fameux « 15 minutes seconds of

fame ».Inciter à l’« engagement » (dans le sens anglais

du terme), à la participation active, aurait en effet été le but

principal lors du premier lancement des stories sur Snapchat en 201316 (Fedewa 2021).

Selon les narratologies classique et cognitive17, le récit, dans le sens traditionnel, suscite une réaction en faisant appel aux émotions et aux autres fonctions cognitives par la présentation d’expériences humaines qu’il permet d’interpréter et d’intégrer dans l’expérience de vie du récepteur. Cette capacité du récit est directement liée au fait qu’il établit des liens temporels et causaux. Or nous assistons ici à une logique tout autre, qui vise l’impact émotionnel simple et immédiat en s’adressant aux sens (vue, ouïe) et au désir de divertissement et de joie intenses et immédiats18.

Non seulement la story n’impose donc aucun critère de narrativité, mais la narrativité semble même perçue comme une entrave à son efficacité immédiate. Tout en exploitant le succès historique du concept de récit et des pratiques associées en leur empruntant son nom, la story, telle qu’elle est conçue et pratiquée dans les réseaux sociaux, ne s’appuie donc en rien sur le sens traditionnel du récit.

La tendance à la brièveté, la simplicité et la représentation visuelle ne sont bien sûr pas nouvelles ; les stories ne font que pousser cette logique à leur extrême. Le dispositif story, dans sa conception comme dans sa construction et usages proposés, est inséparable de son environnement numérique, non pas tant parce que cet environnement serait par définition et par nature détemporalisant, mais parce que le calcul – dans les deux sens du terme, mathématique comme économico-stratégique – qui le sous-tend est ici investi par une logique commerciale plutôt que sociale et culturelle. La story ne fait ainsi qu’exacerber la logique du storytelling, en tirant profit du potentiel d’impact émotionnel de la forme, ici entièrement vidée de son histoire (là aussi dans les deux sens…) et de son esprit, puisque la temporalité n’est utile dans ce contexte que dans la mesure où elle permet de reconstituer des évolutions de comportement d’utilisateurs – et même dans ce cas, ce n’est que le résultat qui compte. Le problème n’est donc pas le fait que le calcul atemporel soit la base du fonctionnement du numérique, mais que ses usages soient dominés par les pouvoirs économiques qui seuls ont la capacité – les ressources et le savoir-faire accumulés – d’inventer et de mettre en place des dispositifs à proposer aux utilisateurs, ou même de les leur imposer, en s’appuyant, certes, sur des désirs et pulsions trop humains. Cela n’empêche pas l’émergence de pratiques créatives – nous en avons déjà vu quelques exemples, tels que les micro-booktrailers proposés par le New York Public Library sur Instagram, pour n’en citer qu’un (2018).

Ouverture

Dans l’environnement numérique actuel, pratiquer le récit dans le sens classique qui prend son temps pour se construire et se transmettre, ou bien dans des formes expérimentales qui questionnent ses limites sans proposer une satisfaction immédiate, suppose de nager contre le courant alimenté par les dispositifs mis en place par les réseaux sociaux propriétaires dominant nos communications. Nous avons présenté deux créations qui proposent, chacune à sa manière, un tel questionnement en s’appuyant sur deux phénomènes courants de notre vie numérique et qui n’ont pas encore de place bien établie dans le discours narratif : les notifications et le flux de données. Le premier permet d’introduire et d’intégrer le temps de la fiction dans le temps réel du lecteur, tandis que le deuxième utilise le temps réel d’événements en cours pour structurer une fiction, donner ainsi un sens au flux d’informations et transformer celui-ci en expérience humaine. Ces deux exemples montrent également que l’interactivité et le flux de données posent la question de la temporalité en l’entrelaçant inévitablement avec celle de la fictionnalité et de ses frontières, invitant justement à repenser ces frontières et la distinction traditionnellement binaire entre fiction et réalité19. Si le récit classique vise et encourage l’immersion du lecteur-spectateur par un mouvement de l’espace-temps réel vers un espace-temps fictionnel, il s’agit dans et par ces récits (aussi) de laisser l’espace-temps de la fiction émerger dans et par l’espace-temps réel, par un mouvement qui non seulement traverse mais aussi déconstruit leurs frontières.

Si ces créations interrogent les relations entre récit, temporalité et environnement numérique, notre troisième exemple montre que ce dernier invite actuellement à une remise en question totale du concept de récit tel que la narratologie classique et post-classique le définissent, en s’emparant du terme pour désigner un dispositif et des pratiques entièrement autres. Cette altérité radicale s’exprime notamment dans le rapport au temps – à la fois celui du dispositif, des contenus proposés par son biais, et de ses utilisateurs. Nous avons vu comment le temps des stories individuelles est doublement limité par les réseaux, à une durée interne de quelques secondes et à une durée de vie d’une journée. Nous sommes dans le moment(ané) et l’éphémère qui n’est pas voué à constituer une mémoire, ou en tout cas à faire partie des archives, mais qui veut quand même (se) montrer, avoir une existence double (grâce à une représentation) et un peu prolongée, mais toujours en tant que moment. La fonction de ces stories n’est plus d’établir des liens temporels ou causaux entre des événements, mais simplement de les faire entrer dans ce que l’on pourrait appeler « la vie du/des réseau(x) », cette énorme vitrine pixélisée en transformation constante dont la cohésion n’est assurée que par les liens d’« amitié » – ce terme ayant aussi subi une évolution depuis sa reprise par les réseaux pour désigner les liens entre ses membres.

Sans doute ne faut-il pas essentialiser le temps, mais penser également en termes d’« espace numérique » (Vitali-Rosati 2020). Marcello Vitali-Rosati nous invite ainsi à penser les récits davantage en rapport à la spatialité qu’à la temporalité : la temporalité est linéaire (avant-après), alors qu’il y aurait sur internet avant tout des « rapports de distance et de proximité, de visibilité et d’invisibilité, d’accessibilité et d’inaccessibilité, de position centrale ou périphérique », c’est-à-dire la production d’un espace. Sur internet, nous produisons notamment notre identité collective grâce à des interactions spatiales, et la notion d’« éditorialisation » est elle-même définie par Vitali-Rosati comme « l’ensemble des dynamiques qui produisent l’espace numérique ». C’est précisément dans cet espace numérique que prennent forme également les stories : l’enchaînement des moments, sans autre lien que leur juxtaposition par un algorithme et (d’après ce que l’on voit) sans considération aucune pour les contenus, est présenté dans l’espace, avec les cadres alignés de chacune des stories disponibles au moment de la consultation, jusqu’à ce que l’utilisateur lance le visionnage et suive leur enchaînement temporel. Plutôt qu’une séquence narrative construite par une personne, l’utilisateur reçoit une séquence compilée par l’algorithme : le moment ou le contenu éditorialisé par la personne qui l’a vécu ou créé intègre un deuxième processus, cette fois algorithmique et opaque, qui performe sa mise en séquence avec d’autres moments et contenus créés par d’autres personnes. Il y a donc processus (procedure) et performance plus que récit dans le sens ricœurien : une construction temporelle qui ne fait pas sens, qui ne travaille pas (avec) le sens mais remplit néanmoins un/le/notre temps et espace numérique.

Paul Ricœur constate en 1985 que « de nouvelles formes narratives, que nous ne savons pas encore nommer, sont déjà en train de naître, qui attesteront que la fonction narrative peut se métamorphoser, mais non pas mourir » (1983). La question se pose aujourd’hui de savoir jusqu’où cette métamorphose peut aller, et jusqu’à quel point on peut pousser la « fonction narrative » sans qu’elle perde son sens – le sens en tous cas que Ricœur lui attribue. Est-ce qu’on assiste aujourd’hui à une transformation fondamentale de ce que l’on appelle récit ? Est-ce que notre désir et besoin de récit à l’ancienne20 sont suffisamment forts pour résister à la marée planétaire des stories, et au pouvoir de redéfinition des réseaux et des processus algorithmiques ? Et est-ce qu’il faut avoir peur de la possibilité d’une telle évolution ? Ne pourrait-elle pas s’inscrire dans la longue histoire des civilisations humaines qui ont vu tant de transformations – y compris sans doute la naissance – du récit tel qu’on le connaît encore aujourd’hui ?

Ces questions suggèrent que l’enjeu n’est plus simplement ce que devient le récit, mais ce que nous deviendrions, nous, sans récit dans le sens classique, et comment nous pourrions fonctionner sans lui. Autrement dit, dans quelle mesure notre conscience et faculté de pensée sont-elles vraiment dépendantes du récit, et dans quelle mesure pouvons-nous envisager des modes de fonctionnement alternatifs21 ? Une véritable pensée de et par le réseau comme structure serait-elle possible, par exemple, où la cohésion des moments et fragments serait assurée par leurs connexions autres que temporelles et/ou causales ? Il ne s’agit peut-être pas d’une disparition totale et définitive des récits, mais d’une relativisation de leur place dans notre culture, histoire et constructions théoriques, et d’une multiplication des modes de représentation et de performance du temps.

Force est cependant de reconnaître que pour le moment, nous sommes encore situés à l’intérieur de ce régime de pensée où le récit semble non seulement indispensable mais fortement dominant, et dans l’impossibilité de penser à un éventuel au-delà. Le récit comme cadre d’intelligibilité fait dans ce sens partie de ces « grands récits » dont Lyotard a annoncé la fin (1979) mais qui continue à structurer notre perception du monde – présent, passé et à venir. Lorsqu’on raconte l’histoire du récit et de l’évolution des stories sur les réseaux, avec leur défi au récit à l’ancienne, celui-ci se défend, soutenu par le poids de son histoire, et nous posons trop facilement les nouveaux venus dans le rôle du méchant – entrant ainsi à notre tour dans la logique polarisante du storytelling. Ce n’est, au contraire, qu’en ouvrant nos esprits à l’idée que d’autres voies sont possibles que l’on peut engager une réflexion sérieuse et nuancée sur l’évolution de notre rapport au récit, au temps et à la technologie.

Bibliographie

« Le temps devient temps humain dans la mesure où il est articulé de manière narrative ; en retour le récit est significatif dans la mesure où il dessine les traits de l’expérience temporelle » (Ricoeur 1983).↩︎

Enterre-moi mon amour (Bury me my love), The Pixel Hunt et ARTE France, 2017 : https://enterremoimonamour.arte.tv/.↩︎

Traduction des auteur·ice·s. Original : « While continuing the investigation of live performance, we will be seeking to broaden the scope to include: interactivity; the performative gesture of the hand and fingers (digital text) on the interface; the performativity of language itself on the screen; social performance, or how digital texts “perform” us; the performance of codes and scripting; and the performance of the machine itself, i.e., what does an engineer mean when s/he talks about performance?. »↩︎

Traduction des auteur·ice·s. Original : Procedural representation explains processes with other processes. Procedural representation is a form of symbolic expression that uses process rather than language. […] Procedural representation itself requires inscription in a medium that actually enacts processes rather than merely describe them. […] Procedural representation is significantly different from textual, visual, and plastic representation. Even though other inscription techniques may be partly or wholly driven by a desire to represent human or material processes, only procedural systems like computer software actually represent process with process. This is where the particular power of procedural authorship lies, in its native ability to depict processes.↩︎

En arabe, « Enterre-moi, mon amour » signifie « prends soin de toi », « ne t’avise surtout pas de mourir avant moi ».↩︎

https://www.lemonde.fr/international/visuel/2015/12/18/dans-le-telephone-d-une-migrante-syrienne_4834834_3210.html↩︎

Le prologue interactif est jouable ici : http://enterremoimonamour.arte.tv/prologue.↩︎

Citons notamment Lifeline (2015) ou encore Somewhere (2017).↩︎

Par exemple The Cartographer’s Confession (2017), de James Attlee, qui se déroule à Londres.↩︎

On retrouve ce brouillage dans toutes les smartfictions du type Lost Phone (A Normal Lost Phone, Another Lost Phone, Ana the Game…), dans lesquelles l’utilisateur est censé avoir trouvé un téléphone dans lequel il peut fouiller (messagerie, photos, agenda…) pour comprendre l’histoire du personnage.↩︎

La disparition prévue peut être évitée sur Instagram par l’ajout de la story en « highlight » cf. https://help.instagram.com/1660923094227526/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Instagram%20Help&bc%5b1%5d=Instagram%20Features. Facebook garde une archive visible seulement par l’auteur.↩︎

Voir les pages d’aide pour les entreprises : https://www.facebook.com/business/help/304846896685564 ?id=2331035843782460 (c’est nous qui soulignons).↩︎

Nous avons mentionné l’option de proposer une séquence de moments mais, comme nous avons également vu, cela n’empêche pas que la logique de la fragmentation prévale. Facebook propose également une archive pour ses propres stories, mais elle est accessible seulement à l’autrice elle-même ou l’auteur lui-même.↩︎

Mayer et Bouchardon (2017) font l’hypothèse d’une « identité poétique », reposant sur un recueil d’instantanés, de moments et d’impressions fugaces, qui coexisterait avec « l’identité narrative » de Ricœur et serait renforcée par les réseaux sociaux.↩︎

Il est intéressant d’observer que les plateformes et/ou leurs utilisateurs présentent cela comme une approche qui viserait justement la pureté des constructions narratives, identitaires et/ou visuelles des profils (et/ou des pages commerciales) : « Instagram’s Story is a great way to share events as they happen without clogging up your carefully curated feed with dozens of throwaway images. Your friends and followers might be interested to see what’s going on in your life or get a behind-the-scenes view of what you’re working on, but they probably want to be able to opt-in rather than have it just appear in their feed. It’s part of Instagram’s move to be a more complete social network, rather than just a place for pretty pictures. » (Fedewa 2021).↩︎

Une autre analyse souligne aussi la visée commerciale du dispositif : « It manages to build a more lasting narrative, which provides much better opportunities for brand use in terms of doing things like advertisements, offers and marketing campaigns, too » (Etherington 2013).↩︎

Voir la théorie déjà citée de Ricœur, ainsi que les travaux de Monika Fludernik (2009), David Herman (2013), Nancy Easterlin (2012) et Lisa Zunshine (2006), entre autres.↩︎

Voir la profession de foi de TikTok : « inspire creativity and bring joy » (2021). Dernier réseau en date et le plus populaire auprès des jeunes, TikTok ne fait qu’exacerber une potentialité et un aspect présents dans les réseaux précédents, aux dépens – et/ou « sans le fardeau » – d’une communication et une sociabilité plus soutenues, de même que les publicités en général ne font qu’exacerber l’exploitation des potentialités des dispositifs par leur compétition féroce pour être les plus captivantes, réussies, fructueuses… Il n’empêche que construire un profil ou une campagne réussis sur TikTok exige une réflexion sérieuse sur le meilleur usage des quelques secondes disponibles pour capter l’attention qui surfe sur le flux. Dans le même temps, des vidéos peuvent devenir virales sans qu’elles soient particulièrement travaillées ou promues, si elles captent un moment unique, original, particulièrement divertissant, etc.↩︎

Voir à ce sujet notamment « Virtual Mirrors: Reflexivity in Digital Literature » d’Erika Fülöp (2021).↩︎

Le succès toujours grandissant des séries (notamment sur des plateformes telles que Netflix ou Amazon Prime Video) pourrait constituer un indice de la vitalité de tels récits.↩︎

Galen Strawson, dans un article fameux (2008), avance déjà qu’«’il existe des personnes profondément non-narratives et qu’il existe de bonnes façons de vivre qui sont profondément non-narratives » (« There are deeply non-Narrative people and there are good ways to live that are deeply non-Narrative »).↩︎