Je ne sais pas trop quoi faire des nouvelles d’André Belleau.

L’essayiste me passionne depuis des années, pour ses travaux sur la langue (Melançon 1991, 2020), pour sa pratique de diariste (Melançon 2016), pour son investissement dans le cinéma (Melançon 2024), pour la figure d’intellectuel qu’il incarne. Je tiens pour essentiels à toute réflexion sur la langue au Québec des articles comme « L’effet Derome » (Belleau 1980a) et, surtout, « Langue et nationalisme » (1983a). Je vois bien qu’il accordait lui-même beaucoup d’importance à l’écriture de fiction. De même, il est possible, sans trop de mal, de relier à plusieurs autres de ses publications les courts textes de fiction qu’il a signés de 1950 à 1984, qu’il s’agisse de productions radiophoniques ou de publications en revues, d’abord et avant tout pour Liberté, ou en collectifs1. Pourtant, je n’arrive pas à saisir le projet de Belleau nouvelliste, sauf peut-être dans « Le fragment de Batiscan » (1983b). Que faire de cette passion de la fiction chez Belleau ? Je n’ai pas de réponse.

À l’exception de Gérald Cousineau (1989, 46‑52), les commentateurs de son œuvre paraissent partager mon malaise. Lors du colloque « André Belleau et le multiple », en 2015, aucune communication n’a porté sur Belleau nouvelliste, et presque aucune discussion (André Belleau I : relire l’essayiste 2016; André Belleau II : le texte multiple 2017). Michel Lacroix, dans sa notice du Dictionnaire des intellectuel.les au Québec, n’en parle pas plus (2017). Micheline Cambron, étudiant quelques émissions radiophoniques conçues par Belleau, n’aborde que leur dimension théorique (sur le statut de la critique littéraire), alors que Belleau a signé de très nombreuses dramatiques radiophoniques (2017). Son ami Gilles Marcotte aime ses nouvelles, mais pour mieux passer à autre chose : « André Belleau a écrit quelques très bonnes nouvelles – celles qu’il a publiées ces dernières années étaient particulièrement savoureuses – mais ce n’est pas surtout à cause de ces textes qu’il doit être reconnu comme un des meilleurs écrivains de son époque » (1987, 45).

Pourtant, Belleau tenait à la fiction.

Le non-romancier

Le premier texte qu’il a publié, « vers 1950 », est une nouvelle, « Scandale sur la rue Saint-Denis… » (1950) En 1983, en date du 24 décembre, André Carpentier note ceci dans son journal :

André Belleau, pour quelques années, veut produire moins d’essais et plus de fiction, en particulier des nouvelles. La nouvelle, dit-il par opposition au roman, permet de renouveler souvent les sujets, les thèmes, les motifs. (1988, 77)

Quelques mois plus tard, le 9 mars 1984, Belleau émet le même souhait dans ses cahiers de lecture :

Il faut maintenant que je n’accepte que les choses qui m’intéressent vraiment ! Tant pis si mon dossier professionnel s’amincit ! Le temps est passé où il faut chercher à se faire valoir. Je me ferai rare. Et j’aurai plus de temps pour ce recueil de nouvelles que je désire publier le plus tôt possible ! (1963/1986)

S’il fallait un autre signe de cet attachement, on en verrait la trace dans plusieurs dossiers des archives que Belleau a méticuleusement rassemblées et déposées à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’université où il a enseigné durant toute sa carrière de professeur2.

La question du roman a particulièrement taraudé Belleau. Dans un bref journal intime des années 1953-1954, il s’interroge sur son avenir. Il a abandonné des études universitaires de pychologie, puis de philosophie.

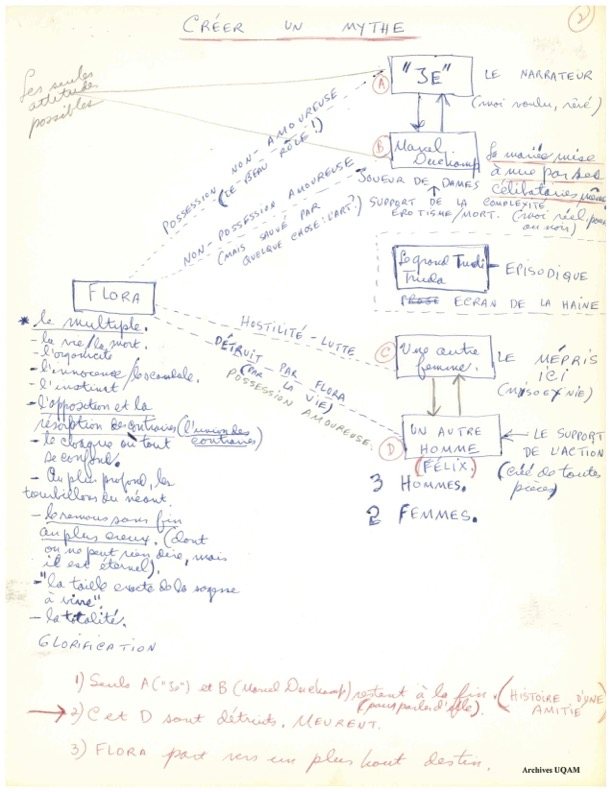

Que deviendra-t-il ? Il nourrit « l’espoir » de s’« adonner un jour librement à la littérature (roman ou poésie) » (Belleau 1953/1954, entrée du 15 décembre 1953). En 1967, se décrivant comme « pigiste », il demande une « Bourse de travail libre » au Conseil des arts du Canada « afin de [se] consacrer à la conception et la rédaction d’un roman » : il obtient la bourse, mais aucun roman ne paraîtra sous sa plume (1967/1986). De même, il existe une copie d’un contrat signé avec les Éditions L’Actuelle en 1970 en vue de la parution d’un roman, Marcel Duchamp attendait la mort3 (1970a). Pour des raisons de confidentialité, on ne peut consulter ce contrat, mais une chose est sûre : ce roman n’a jamais paru. Pas plus de publication à la fin des années 1970, même s’il écrit, dans un ses « Cahiers de lecture », le 17 juillet 1979, qu’il a réussi à « rédiger l’avant-propos de [son] premier roman » (1963/1986, « Cahier de lecture II »).

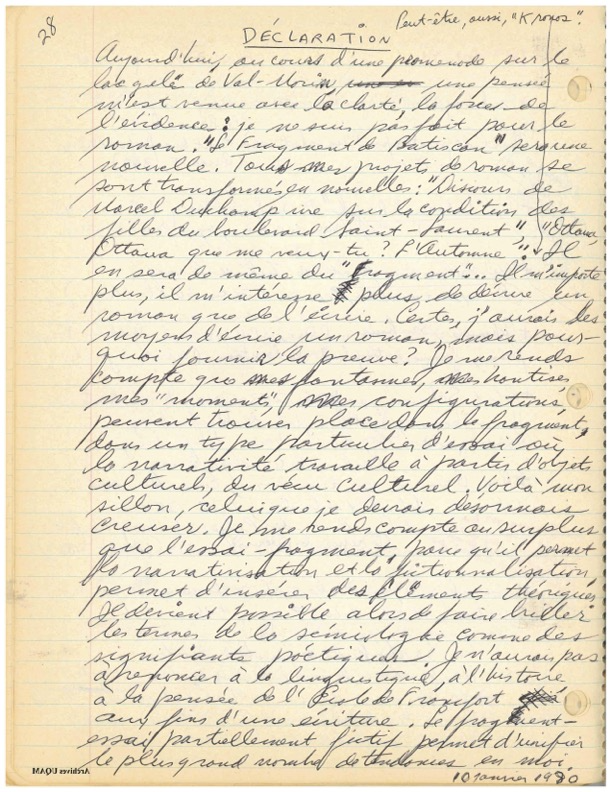

Dans un cahier d’écolier, Belleau a conservé des « Plans — Notes — Ébauches », rédigés de 1969 à 1984 ; la question de l’écriture de fiction y revient à plusieurs reprises. Des projets de nouvelles et de recueils de nouvelles sont formulés, mêlant création et souvenirs. On y trouve, insérés, un document intitulé « 2e roman — Notes » et un « Projet de roman : Skeena ». Surtout, dans une longue « Déclaration » datée du 10 janvier 1980, Belleau fait ses adieux au genre.

Aujourd’hui, au cours d’une promenade sur le lac gelé de Val-Morin, une pensée m’est venue avec la clarté, la force de l’évidence : je ne suis pas fait pour le roman. […] Tous mes projets de roman se sont transformés en nouvelles. […] Il m’importe plus, il m’intéresse plus de décrire un roman que de l’écrire. Certes, j’aurais les moyens d’écrire un roman, mais pourquoi fournir la preuve ? (1969/1984)

Suit une réflexion sur « un type particulier d’essai » : « Le fragment-essai partiellement fictif permet d’unifier le plus grand nombre de tendances en moi. » Les familiers de Belleau auront reconnu le projet qu’il développera en 1983 dans un de ses textes les plus fréquemment repris, « Petite essayistique » (Belleau 1983c).

Le nouvelliste

S’il n’est pas parvenu à publier de recueil de nouvelles ou de roman, ce n’est pas faute d’avoir travaillé dans la durée. Ainsi, il a réécrit des textes à quelques années de distance. La nouvelle « Ce jour-là à Deception Bay » (Belleau 1963b) reprend des passages de sa dramatique radiophonique « Magie noire » (1958). « Sous le pont de l’Est » (1963b) s’inspire de « Suite urbaine » (1959), cette nouvelle se transformant elle-même en « Mon cœur est une ville » (1963a). Belleau a un personnage récurrent, une mystérieuse Flora, dont la présence (érotique) se fait sentir dans six textes4. La même phrase peut se lire dans des écrits (plus ou moins) éloignés dans le temps : « L’eau coule sous la neige et le square est tranquille » (1959, 409; 1970b, 42) ; « Cette rue [la rue Saint-Denis] m’est douce et je la sais par cœur » (1959, 403; 1963a, 330 et 331).

Entre ses premiers textes de potache, « Scandale sur la rue Saint-Denis… » (1950) et « Un grand ancêtre ignoré de la poésie moderne : Édouard-Robert Messins (1827-1878) » (1952), et « Des roses pour Candy Bar » (1984b), sa dernière nouvelle publiée deux ans avant sa mort, deux registres semblent surtout avoir attiré Belleau : le réaliste, le fantastique. Dans l’un comme dans l’autre, les liens sont nombreux avec son travail scientifique et essayistique. Cela suffit-il à les inscrire dans ce qui serait son œuvre ?

Un auteur réaliste

Dans la 16e livraison des Écrits du Canada français, Belleau publie trois nouvelles : « Sous le pont de l’Est », « Ce jour-là à Deception Bay », « Liguori » (1963b). Quand il en rend compte dans le quotidien La Presse, Gilles Marcotte souligne le réalisme des textes :

Ce que j’aime, chez André Belleau, c’est qu’il n’a pas peur de la réalité. Les lieux, les choses, existent pour lui. Il ne se réfugie pas dans le no man’s land de l’imaginaire. […] Cela est tout à fait neuf dans notre littérature d’imagination, et je compte que Belleau saura tirer de sa connaissance et de son amour du milieu populaire canadien-français le roman qu’on attend de lui. (1963)

Le souhait final de Gilles Marcotte étonne – André Belleau, en 1963, n’a presque rien publié en matière de fiction ; laissons-le côté. Demandons-nous plutôt de quoi serait faite cette « réalité » dont Belleau n’aurait pas « peur ».

Même si d’autres lieux sont décrits (l’Arctique, Ottawa), c’est d’abord à la géographie montréalaise que revient Belleau. Son projet de roman s’ouvrait d’ailleurs sur cette phrase : « J’ai besoin de Montréal. Absolument essentiel » (1969/1984, « 2e roman — Notes »). Il parcourt surtout l’Est de la ville, ses rues et avenues5 et ses hauts lieux6. Dans « Suite urbaine », le fleuve Saint-Laurent joue un rôle important (1959, 403‑7). Rarement, on se déplace vers le nord (Ahuntsic, Laval) ou vers l’ouest, où les choses sont nommées presque toujours en anglais (pont Victoria, hôtel Regency, restaurant Time Square, Bamboo Paradise, Time Lounge, Rockhead Paradise, Trafalgar Square). Réfléchissant à ses « appartenances », l’essayiste écrit, en 1980 : « Je suis Montréalais, je suis né et j’ai grandi en plein centre de Montréal, j’ai joué dans ses ruelles, je reconnais en lui le lieu de tous mes signes » (1980f, 5). Le narrateur de la nouvelle « Le pianiste de Prague », dix-huit ans plus tôt, disait-il autre chose ?

Je ne menais pas une vie très régulière, mes heures de travail n’étant guère fixes, ce qui m’obligeait à me déplacer tard le soir. À la faveur de ces circonstances, je contractai une amitié durable avec la ville dont j’aimais particulièrement l’envahissante marée nocturne. Je me sentais alors comme miraculeusement libéré avec je ne sais quel sentiment de chaude confiance. (Belleau 1962, 219)

L’actualité montréalaise se fait entendre : dans « Un automne comme les autres » (1970c), il s’agit de la Crise d’Octobre 1970. Beaucoup des personnages sont des stéréotypes : prostituées et danseuses au grand cœur, gens de peu (livreur, apprenti-boucher, manœuvre, chauffeur de taxi, « rappeure » [emballeur]), musiciens déclassés, petits voyous, modestes employés, rédacteurs sportifs7, etc. Ils fréquentent des gargotes (Potitètos, Chez Rita), des boîtes de nuit (Le Grelot, la salle Luxor, le café Casino) et des salles de spectacle (le Chanteclerc, le Roxy) ; ils boivent beaucoup8. Ils essaient de parler une langue populaire, mais, comme j’ai essayé de le démontrer ailleurs (Melançon 1991), cela ne va pas sans difficulté pour les narrateurs et les personnages9, englués encore souvent dans un purisme dont Belleau ne se départira que dans les années 1970, après sa découverte des travaux du critique littéraire russe Mikhaïl Bakhtine.

Cette veine domine l’écriture de fiction de Belleau. Elle n’est pas sans écho avec des textes contemporains, par exemple le roman Morel, de Maxime Raymond Bock : on rapprocherait avec profit leur description du pont Jacques-Cartier (Belleau 1963b, 191; Raymond Bock 2021, 152). « Suite urbaine », difficile à classer sur le plan générique – déambulation, dialogue, narration, description –, se distingue des nouvelles décrivant en termes guère originaux les milieux populaires. À mes yeux, toutefois, cette veine n’est pas la plus intéressante chez Belleau nouvelliste.

Un auteur fantastique

On l’a vu : il n’existe guère de réflexion développée sur le travail fictionnel d’André Belleau. Le seul texte qui a véritablement intéressé plus d’un critique a paru en 1983 dans le collectif Dix contes et nouvelles fantastiques par dix auteurs québécois, sous la direction d’André Carpentier. Maurice Émond, en 2003, a résumé l’opinion de la critique devant ce recueil : « Malgré les préférences très variables d’un commentateur à l’autre concernant la qualité de chacun des contes, tous s’entendent cependant pour vanter le récit de Belleau » (Émond 2003, 258). « Le fragment de Batiscan », la nouvelle la plus longue qu’il ait jamais publiée, exploite des thèmes déjà présents chez Belleau, mais il les inscrit dans un nouvel univers. Selon Gérald Cousineau, ce serait sa « meilleure » nouvelle (Cousineau 1989, 50).

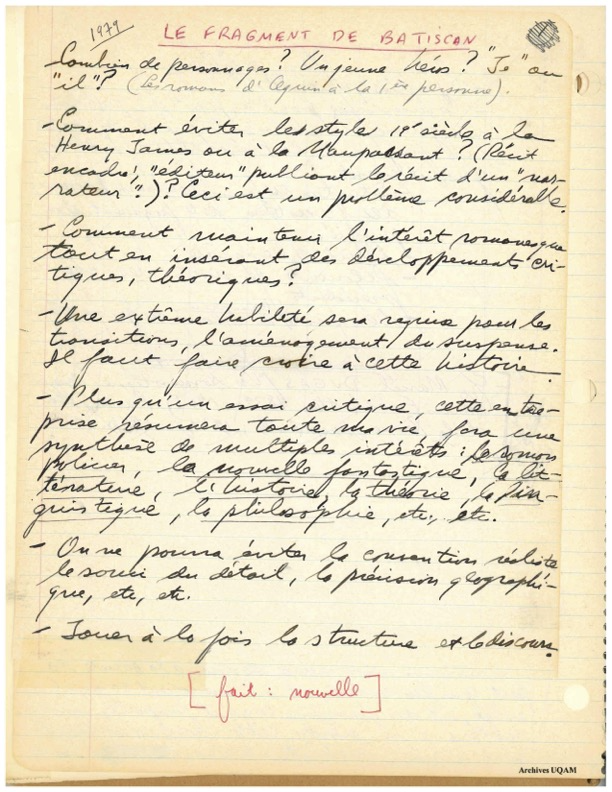

Elle a occupé André Belleau pendant plusieurs années. Il en est question, dans un recueil de notes et de projets, en 1970, en 1977, en 1979, en 1980 et en 1983 (1969/1984). Belleau l’annonçait sept ans avant sa parution dans une note de bas de page à la fin de la nouvelle « Ottawa, Ottawa, que me veux-tu ? L’automne » : « Voir “le Fragment de Batiscan” (à paraître) » (Belleau 1976b, 30 n.). Cette note suit une mention de Louis Fréchette, de Flora et de Batiscan ; ces trois noms propres seront dans la nouvelle de 1983. Surtout, Belleau lui accorde, en 1979, un place capitale dans son parcours :

Plus qu’un essai critique, cette entreprise résumera toute ma vie, fera une synthèse de multiples intérêts : le roman policier, la nouvelle fantastique, la littérature, l’histoire, la théorie, la linguistique, la philosophie, etc., etc.10 (1969/1984)

« Le fragment de Batiscan » relève d’un genre largement pratiqué, notamment dans le monde anglo-saxon, la campus fiction. En outre, elle renoue avec une thématique présente dès « Un grand ancêtre ignoré de la poésie moderne : Édouard-Robert Messins (1827-1878) », que publie Belleau en 1952, soit l’invention de corpus littéraires. Voici comment Maurice Émond en décrit l’intrigue :

Le narrateur vient de découvrir dans la maison Hamel le cadavre de son ami, le jeune professeur Gérard Émond-Brault. Lorsqu’il reçoit par la poste une lettre avec les noms des chercheurs qui se sont intéressés au fragment manquant d’un poème de Louis Fréchette et qui ont tous trouvé une mort mystérieuse, il comprend subitement qu’il est la prochaine victime, appelée par Le Mot, pris au piège à son tour par « des graphèmes sanglants », comme l’est d’ailleurs le lecteur lui-même. (Émond 2003, 258)

On reconnaît les ingrédients convenus : des chercheurs universitaires, un poème mystérieux, des morts inattendues et inéluctables11.

Au moment de la mort de Belleau, Wilfrid Lemoine, qui avait souvent travaillé avec lui à Radio-Canada, se souvient de cette nouvelle :

Il y avait eu aussi cette émission sur le fantastique littéraire (qu’il enseignait à l’université). Il cerna fort habilement le genre en commençant par signaler tout ce qu’il n’était pas, puis il remonta aux constantes du genre, à ses méthodes. Or dans un recueil de nouvelles fantastiques québécoises, paru aux éditions Quinze, je trouvai plus tard une fiction de lui intitulé le Fragment de Batiscan où, à chaque tournant de page, je voyais se préciser une stricte illustration de ses analyses et propos sur le fantastique, ce qui m’amusa beaucoup. Lorsque peu après je pris un malin plaisir à le lui faire remarquer, il observa une sorte de grave minute de silence, puis il chuchota: « Ne le dis surtout pas, je n’aimerais pas qu’on s’en rende compte. » Cette feinte naïveté eut pour effet de nous faire éclater de rire et, nous étions à table, augmenta son généreux appétit d’un autre cran. (Lemoine 1987, 80)

Lemoine a vu juste : un texte comme « Le fragment de Batiscan » s’inscrit dans un ensemble de réflexions sur le genre fantastique, dont Belleau était manifestement friand.

À l’Université du Québec à Montréal, il a donné un cours sur la littérature fantastique au début des années 1970 (Belleau 1976a, 10‑11; 1982c, 36‑37), dont il espérait tirer un livre (1969/1984)12 . En 1972, dans un article sur « L’automate comme personnage de roman », il s’appuie sur un corpus de textes dont quelques-uns relèvent de ce genre. Quatre ans plus tard, il est l’invité d’une émission de Radio-Canada intitulée « Le fantastique dans la littérature » ; c’est à elle que fait allusion Lemoine. Il a écrit sur le fantastique chez Carlos Castaneda (1982a), chez André Carpentier (1984a) et chez Rabelais (1990, 36‑37). Il signe, en 1980, la préface du dossier de la revue La Nouvelle Barre du jour intitulé « Le fantastique » (1980c), puis, en 1982, celle du recueil Du pain des oiseaux d’André Carpentier (1982b). « Le fragment de Bastiscan » est précédé d’une courte définition générique :

Ce qui ne peut être ni dit ni aperçu (chaque personne, chaque société a son point aveugle), le fantastique le marque en creux au centre de son discours. Il ne peut que parler autour de ce lieu vide. C’est pourquoi les effets qu’il imagine et agence doivent être d’autant plus intenses que leur cause demeure inaccessible, « brillant » pour ainsi par son absence. (1983b, 65)

À la lumière de ces textes et de quelques autres brèves allusions, qu’est-ce que le fantastique pour André Belleau ?

Certains traits énonciatifs peuvent paraître anecdotiques. « Est-ce un hasard si le récit fantastique met très fréquemment en scène un monde d’écrivains, de professeurs où le livre et la culture en général tiennent un grand rôle ? » se demande Belleau au détour d’une parenthèse dans Le romancier fictif (1980b, 36). Il y a cependant, sur le même plan, une chose bien plus déterminante : « en général c’est un narrateur qui dit “je”, ça permet de s’identifier à quelqu’un » (1976a, 11).

Quand il réfléchit à la nature du fantastique, Belleau procède par comparaisons. En quoi ce genre se distingue-t-il du récit réaliste, du roman policier, de la science-fiction et du merveilleux ? Sa réponse à ces questions repose sur un mot, fréquemment repris : dans le fantastique, l’inexplicable doit absolument rester inexplicable.

La dernière caractéristique du fantastique selon Belleau ne relève ni de l’énonciation ni du cadre événementiel. Il s’agit d’une dimension à la fois individuelle et collective : le fantastique « semble entretenir quelque connivence avec les périodes de crise d’identité » (1980c, 6). Il a valeur de révélateur.

« Le fragment de Batiscan » colle parfaitement, ainsi que l’a noté Wilfrid Lemoine, à cette triple définition.

Le narrateur est un vieux professeur d’université et il dit je. Sous sa plume, les références littéraires foisonnent : Fréchette, Josephine Tey, Racine, Stendhal, Rabelais, Olegario Andrade, Hugo, Andrès Bello (!), Jacques Delille, Jacques Ferron, E.T.A. Hoffmann13. Belleau aime saupoudrer ses textes de création de noms propres, presque toujours prestigieux, d’Homère à Debussy ; il lui arrive aussi, beaucoup plus rarement, d’évoquer la culture populaire (les écrivains derrière la signature de Ellery Queen, l’artiste de burlesque Manda Parent). « Le fragment de Batiscan » ne fait pas exception.

Les événements rapportés – la mort de Gérard Émond-Brault, la mort de quatre spécialistes de Fréchette, la mort annoncée du narrateur – resteront inexpliqués. Émond-Brault s’est-il suicidé ? Qui a envoyé un (faux) télégramme à son sujet à son employeur ? S’intéressait-il vraiment à la littérature québécoise du dix-neuvième siècle ? D’où vient l’odeur de lilas deux fois sentie par le narrateur ? Pourquoi disparaît-on quand on travaille sur un poème qui aurait été retiré de la « Troisième époque » de La légende d’un peuple de Fréchette (1887) ? Qui a envoyé des documents autour de cet auteur au narrateur ? Celui-ci n’accepte-t-il pas bien trop facilement son sort ? Ses recherches en archives et en bibliothèques donneront-elles des résultats ? Qui est Flora ? Tout cela est irrésolu.

La dimension identitaire de la nouvelle est cristallisée en une date : elle se termine le 20 mai 1980, jour du premier référendum sur l’indépendance politique du Québec. Quand on sait l’importance qu’a eue ce référendum perdu dans la réflexion de Belleau – voir, entre autres textes, « L’esthétique du “oui” » (Belleau 1980e) et « On ne meurt pas de mourir » (Belleau 1980f) –, le choix de cette date est fortement connoté. « Chaque personne, chaque société a son point aveugle », écrivait Belleau en tête de la nouvelle (1983b, 65). Quelque chose, en 1980, est mort : voilà « un peuple intérieurement dé-fait, colonisé dans l’esprit, désormais impuissant à trouver la forme en lui-même ou dans une tradition cassée, et condamné de ce fait à l’informe de toutes les formes » (1983b, 72). Le narrateur et le « peuple » sont également affectés.

Belleau arrive-t-il néanmoins à proposer un texte qui dépasse l’illustration de sa propre définition générique ? En quoi cette nouvelle se distinguerait-elle ?

Proche de la personne qu’a été Belleau, le narrateur fait preuve d’humour, en employant par exemple des formules grandiloquentes comme « acrostiche de sang » ou « graphèmes sanglants » (1983b, 88). Au début de la nouvelle, il satirise les tenants d’une nouvelle conception de la critique, de la théorie et de la recherche littéraires, celle des professeurs qu’il appelait les « littératurologues » (1980d), ces chercheurs qui demandent des « subventions numériques pour des recherches digitales (et vice versa) » (1985). Dans « Ottawa, Ottawa, que me veux-tu ? », on croisait des « Agents d’administration grade 2 », des « Inspecteurs de Chaudières classe 3 », un « Économiste grade 9 » (Belleau 1976b, 26‑27)14. Dans « Le fragment de Batiscan », on rencontre un « narratologue classe 2 » et un « professeur-lecteur […] classe 5 » (1983b, 68‑69). Que font-ils ? Le citation est longue, mais elle en vaut la chandelle. Ici, le nouvelliste, qui rejoint le critique caustique de sa discipline, brille.

Ceux qui n’ont pas suivi l’évolution de l’université depuis une dizaine d’années seraient étonnés d’apprendre qu’on y a profondément modifié l’organisation de l’enseignement et de la recherche. À titre de narratologue classe 2 (j’avais obtenu, par dérogation aux règles, qu’on lui fasse sauter la classe 1), Gérard était considéré comme un technicien alors que l’âge et l’expérience aidant, je comptais parmi les six ou sept personnes du Département parvenues au grade de professeur-lecteur (classe 5 dans mon cas). La séparation des attributions et des compétences entre les deux était très nette. Les narratologues, quelles que fussent leurs classes, n’étaient pas autorisés à toucher à la question de la signification des textes sauf lorsqu’il y avait urgence et encore cela exigeait-il une approbation spéciale (rarement accordée). Ce genre de problèmes était réservé aux professeurs-lecteurs (classes 1 à 5), seuls habilités à prendre des vues d’ensemble des œuvres, seuls aptes à formuler des hypothèses d’ordre général. En pratique, la nouvelle répartition fonctionnait à peu près comme ceci : chaque année, on choisissait un corpus bien délimité, par exemple les romans naturalistes français du dix-neuvième siècle. La tâche des narratologues consistait principalement à passer ces textes à la moulinette analytique (c’est ainsi qu’on désigne l’ordinateur). Selon les besoins, il en sortait des structures actantielles, des isotopies, des anagrammes enfilées comme des perles, des végétations de prolepses, analepses et syllepses, des dispositifs de focalisation, des convois de fonctions narratives, des sacs de descripteurs, des chaînes anaphoriques, bref, une quantité prodigieuse d’éléments de toutes catégories qu’il nous fallait, nous les professeurs-lecteurs, remettre dans les textes pour une saisie globale. Quant à l’enseignement, il était assuré par d’autres machines et des chargés de cours. (1983b, 70‑71)

Il n’est pas interdit de penser que le sarcasme de ce morceau de bravoure fait encore mouche aujourd’hui (organisation de la recherche, place du numérique, statut de l’enseignement, etc.). Cela étant, une fois ce passage clos, l’esprit de sérieux et les lieux communs redeviennent dominants sous la plume du narrateur.

* * *

Les projets de fiction dont rêvait André Belleau (recueil de nouvelles, roman) n’ont pas abouti. Pour essayer de leur donner cohérence, j’ai eu besoin de m’appuyer sur des masses d’autres textes qu’il a archivés, publiés ou diffusés, comme si la lecture des nouvelles, à l’exception du « Fragment de Batiscan », n’arrivait pas à se suffire à elle-même. Ce n’est probablement pas la meilleure façon de défendre son œuvre de nouvelliste. C’est malheureusement la seule que je connaisse.

Annexe. Liste préliminaire des textes de fiction d’André Belleau

J’indique ci-dessous les textes de création radiophonique que j’ai repérés – la liste exhaustive des contributions de Belleau à la radio de Radio-Canada reste à établir –, ainsi que l’ensemble des textes de fiction qu’il a publiés. Je n’ai pas retenu des notes de recherche et une très brève esquisse pour une nouvelle qui se serait intitulée « Les guidounes de Strasbourg » (1972/1986), non plus que des notes de recherche pour le projet de la nouvelle « La vie atropique » et que le pastiche du romancier Michel Tremblay paru dans la revue Liberté en 1983 (« Ginette et Yvon rue Gilford » 1983). Pour la bibliographie de l’ensemble des textes de Belleau, voir Melançon (2014) et Melançon (2017).

« Scandale sur la rue Saint-Denis… », Fantasia, [1950], p. 22-23. Ce texte se trouve dans les archives de Belleau à l’UQAM, avec, de la main de Belleau, cette indication : « Paru dans Fantasia vers 1950. » (Belleau 1950)

« Un grand ancêtre ignoré de la poésie moderne : Édouard-Robert Messins (1827-1878) », Fantasia, janvier 1952, p. 13-18. Sous la signature de Jacques Lorrain. (Belleau 1952)

« Le mystère de la ville » et « Le pianiste de Varsovie », dans la série de trois émissions « Nouveautés radiophoniques », radio de Radio-Canada, 1957-1958. Réalisateur : Jean-Guy Pilon. (Pilon 1957a, 1957b)

« Magie noire », s.l., s.é., 22 juin 1958, 13 p. Émission « Nouveautés dramatiques » de Radio-Canada. Réalisateur : Jean-Guy Pilon. (Pilon 1958)

« La rue s’allume », série de six textes dramatiques, radio de Radio-Canada, 1959. Réalisateur : Jean-Guy Pilon. (Pilon 1959)

« Suite urbaine », Liberté, 1, 6, novembre-décembre 1959, p. 402-410. Repris sous le titre « Mon cœur est une ville » (1963). (Belleau 1959)

« Du côté de l’ombre », série de onze textes dramatiques, radio de Radio-Canada, 1960. Réalisateur : Jean-Guy Pilon. (Pilon 1960)

« Le pianiste de Prague », Liberté, 22, avril 1962, p. 218-224. (Belleau 1962)

« Trois nouvelles », Écrits du Canada français, 16, 1963, p. 190-217. [« Sous le pont de l’Est » (p. 191-202), « Ce jour-là à Deception Bay » (p. 203-210), « Liguori » (p. 211-217)] (Belleau 1963b)

« Pour Flora », Liberté, 26, mars-avril 1963, p. 148-150. (Belleau 1963c)

« Mon cœur est une ville », Liberté, 28, juillet-août 1963, p. 330-338. Reprise de «Suite urbaine» (1959). (Belleau 1963a)

« Les dieux », Liberté, 29-30, janvier-février 1964, p. 46-48. (Belleau 1964b)

« Chapitre VI » [d’un roman collectif], Liberté, 33, mai-juin 1964, p. 204-207. (Belleau 1964a)

« Kronos », Liberté, 68, mars-avril 1970, p. 39-42. (Belleau 1970b)

« Un automne comme les autres », Liberté, 12, 5-6, septembre-décembre 1970, p. 12-14. (Belleau 1970c)

« Discours de Marcel Duchamp ivre sur la condition des filles du boulevard Saint-Laurent », Liberté, 76-77, décembre 1971, p. 5-10. (Belleau 1971)

« Ottawa, Ottawa, que me veux-tu ? L’automne », Liberté, 104, mars-avril 1976, p. 23-30. (Belleau 1976b)

« Le fragment de Batiscan », dans Dix contes et nouvelles fantastiques par dix auteurs québécois, Montréal, Quinze, 1983, p. 65-88. (Belleau 1983b)

« Des roses pour Candy Bar », dans André Carpentier (dir.), Dix nouvelles humoristiques par dix auteurs québécois, Montréal, Quinze, 1984, p. 79-89. (Belleau 1984b)

Remerciements

Gabriel Pilon (Service des archives et de gestion des documents de, Université du Québec à Montréal) m’a guidé dans les archives d’André Belleau. Pascal Belleau m’a donné la permission de reproduire les textes de son père. Merci.

Bibliographie

Je n’aborde ici que les textes publiés, pas les textes radiophoniques, dont l’accès est difficile. On trouvera en annexe une liste préliminaire des textes de fiction de Belleau.↩︎

Belleau était un amateur de nouvelles, ainsi que l’attestent ses cahiers de lecture (1963/1986).↩︎

« Discours de Marcel Duchamp ivre sur la condition des filles du boulevard Saint-Laurent », qui paraît l’année suivante, est présenté comme « Extrait d’un roman en préparation » (Belleau 1971, 10).↩︎

Dans sa préface au recueil de nouvelles d’André Carpentier Du pain des oiseaux, Belleau aborde l’œuvre d’Henry James : « Le Tour d’écrou tient dans cette seule question : est-ce que les deux enfants, Miles et Flora, voyaient les revenants ? » (1982b, 10) Le personnage de Flora est au cœur du projet de roman dont les archives de Belleau contiennent plusieurs éléments (1969/1984, « 2e Roman — Notes », 13 feuilles volantes).↩︎

Saint-Denis, Mont-Royal, Rachel, Cherrier, Ontario, Sainte-Catherine, Saint-Laurent, Papineau, Frontenac, d’Iberville, Gosford, Laval, Sherbrooke, Marie-Anne, Viau, Amherst, de Lanaudière, de Lorimier, Fabre.↩︎

Le clocher de l’église Saint-Jacques, l’Institut des sourds et muets, le marché Bonsecours, le parc Lafontaine, la bibliothèque Saint-Sulpice, le square Saint-Louis, le centre Immaculée-Conception.↩︎

« Nous les rédacteurs sportifs sommes les derniers poètes épiques de l’espèce. Nous seuls savons encore employer le superlatif et l’hyperbole avec sincérité, sans faire semblant. Nul besoin d’intoxication préalable. Nous ne sommes pas tous des imbéciles, quoi-qu’on [sic] en pense. Nous connaissons le sens des mots. Nous savons ce qu’est l’enthousiasme. Nous sommes curieux de records, de performances et pour nous, l’adresse, la ruse, la force, le courage sont des vertus inestimables comme pour Homère. Qui d’autre que nous, aujourd’hui, peut traiter son sujet comme nous traitons le nôtre, c’est-à-dire avec majesté ? […] Quand je pense à tous ces marginaux de la culture qui nous méprisent, eux qui en sont réduits à l’emploi du mot “formidable”, je me mets en colère… » (Belleau 1962, 218‑19)↩︎

C’est évidemment le cas du « Discours de Marcel Duchamp ivre sur la condition des filles du boulevard Saint-Laurent » (1971), mais aussi de « Kronos » (1970b). L’alcool trouble les esprits, malheureusement dans le second cas, agréablement dans le premier : « Que chacune d’entre vous, belles assembleuses, soit le sujet rayonnant de tous les prédicats présents et à venir ! Que les arbres de Montréal se changent en palmiers ! » (1971, 10).↩︎

Jean, le personnage principal de « Sous le pont de l’Est », parle à sa petite amie au… passé simple : « Lorsque nous eûmes dix-sept ans, nous étions prêts » (1963b, 197). C’est la même chose pour le personnage éponyme de « Liguori » (1963b, 212‑13).↩︎

Dans certains cas, Belleau parle de ce texte comme d’un roman ; dans d’autres, comme d’une nouvelle.↩︎

C’est à cette dimension du texte de Belleau que s’est brièvement intéressée Simone Grossman dans « Rupture et discontinuité dans le fantastique québécois moderne » (Grossman 2002).↩︎

Dans ce document, Belleau dit aussi avoir voulu écrire une « étude critique » sur « Louis Fréchette, conteur fantastique : utiliser ici ma pratique et ma “théorie” du fantastique ».↩︎

Cette présence de la culture allemande n’étonnera aucun lecteur de Belleau ; comme l’a plusieurs fois démontré Robert Dion, cette culture est omniprésente chez lui (Dion 2004a, 2004b, 2007, 2017), notamment dans les textes consacrés au fantastique. Le nom d’un « J. Ferron » apparaît dans la nouvelle, mais dans une lettre datée du 12 décembre 1866 (1983b, 80 et 82). Il ne saurait donc s’agir de l’auteur des Contes du pays incertain (1962), encore que…↩︎

En juin 1979, Belleau commente ce texte : « J’ai écrit mon premier “beau” texte à 46 ans : “Ottawa, Ottawa”… » (1969/1984)↩︎