Il vivait sur lui-même, se nourrissait de sa propre substance, pareil à ces bêtes engourdies, tapies dans un trou, pendant l’hiver ; la solitude avait agi sur son cerveau, de même qu’un narcotique. Après l’avoir tout d’abord énervé et tendu, elle amenait une torpeur hantée de songeries vagues ; elle annihilait ses desseins, brisait ses volontés, guidait un défilé de rêves qu’il subissait, passivement, sans même essayer de s’y soustraire.

Joris-Karl Huysmans, À Rebours

Introduction. Deux premiers romans, une première rencontre

Philippe : Benjamin et moi avons, dans nos premiers romans respectifs, exploré des univers qu’il pourrait sembler hasardeux de rapprocher. La course folle de Candy et Mathurin, couple diablement amoureux et meurtrier du conte queer Candy, m’a très vite évoqué les Mickey et Mallory du film culte d’Oliver Stone, l’ultra-violent Natural Born Killers. Sur le plan littéraire, le rythme effréné de la langue superbement décadente du roman de Benjamin a éveillé en moi des souvenirs du Barbey d’Aurevilly d’Une vieille maîtresse, et du Joris-Karl Huysmans d’À Rebours, deux textes radicalement précieux, dont les styles excessifs ont confondu les critiques de leur temps respectif. Lorsque Barbey se justifie, dans la préface de l’édition de 1874, des excès reprochés à son roman dès sa parution, en 1851, il a ces mots : « oui, c’est abominable et affreux, mais c’est beau de vérité humaine, profondément, cruellement, effroyablement beau » (Barbey d’Aurevilly 1851). Il m’a semblé, dans la démarche et l’écriture de Benjamin, trouver un écho à cette recherche de l’abominablement beau. Et quand Barbey évoque le pacte de sang conclu entre Vellini et Ryno dans la première partie du roman : « Un flot d’un pourpre profond inonda son bras bistré. — Tiens ! bois ! me dit-elle. Et je bus à cette coupe vivante qui frémissait sous mes lèvres. Il me semblait que c’était du feu liquide, ce que je buvais ! » (Barbey d’Aurevilly 1851, x), j’y lis un parfait écho à l’union jusqu’au-boutiste de Candy et Mathurin, dans le deuxième chapitre du roman de Benjamin, où le couple anti-héros se taillade la langue avec un bistouri, pour faire communier leur sang dans une coupe de crystal dont ils verseront le contenu, en coulisse de la salle à manger d’un cabaret où ils travaillent, sur les plats d’agneaux qui seront servis à des spectateurs de la haute-bourgeoisie. On semble bien loin, donc, de la quête lente et attentiste d’Alvare, le rêveur de mon Hors-sol, perdu dans ses temples végétaux construits sur le terrain contaminé du champ des possibles, au cœur du Mile-End montréalais.

Et pourtant, il y a entre Candy et Hors-Sol, nos deux propositions romanesques, et dans l’expérience d’écriture qui les a fait naître, bien moins de distance qu’il n’y paraît. L’épopée hallucinée de Candy dérègle les sens, déroute l’acte de lecture, entraîne dans une course folle à travers des lieux interlopes – des cabarets et leurs coulisses, la morgue d’un hôpital devenant lieu d’évasion, deux cellules de la Prison de la Santé, à Paris, la cale mortuaire d’un navire transatlantique… Le mouvement spatiotemporel du roman, chaotique, excessif, crée une réalité augmentée dont le tyrannique auteur refuse qu’on s’extraie. Candy est un livre sans repos, dont la lecture devient, à proprement parler, l’expérience sensorielle d’un espace-temps déconcertant, d’une hétérotopie incarnée. Lorsque nous nous sommes rencontrés, c’est une des premières questions – banales – que j’ai posées à Benjamin : avait-il écrit dans une sorte de continuité hallucinée, comment avait-il tenu le fil de cette intensité déroutante traversant tout son texte ?

Benjamin : J’ai rencontré Philippe en même temps que son premier roman, Hors-sol, à l’automne 2022. Je venais de soutenir ma thèse en littérature, sur l’esthétique et la phénoménologie queers dans les œuvres d’Hervé Guibert et de Joris-Karl Huysmans. Chez Huysmans, je m’étais concentré sur son roman culte À Rebours (1884), mettant en scène le confinement excentrique du Duc Jean Floressas des Esseintes : un esthète névrosé et misanthrope, vaguement syphilitique, qui désire fuir la sottise de son temps vers des ailleurs merveilleux, peuplés d’êtres hors normes, extraordinaires. J’assume à présent mon inactualité. À mesure que je vieillis, mon rapport à la littérature et à la création littéraire s’aligne de plus en plus avec celui de Des Esseintes. Non pas que je sois absolument misanthrope – même si l’actualité m’invite souvent à l’être – mais plutôt car j’aspire, à travers les sensations que me procurent la littérature et la création, à échapper à mon présent. Je recherche une compagnie esthétique et anachronique dans la littérature et la création : une compagnie qui désoriente ma subjectivité, éclate mon identité. La littérature et la création ne sont pas des endroits où je cherche à me stabiliser dans une compagnie réconfortante, mais des expériences sensibles où mon moi vole en éclats, se déconcerte en se démultipliant parmi les altérités.

Cette volonté de m’isoler pour mieux me perdre – hors de moi, du monde, du temps – au gré d’une expérience où la multitude naît de la solitude, d’un état agissant à rebours du désir commun d’être accompagné, conforté dans un ici et maintenant rassurant, je l’ai sentie émerger assez vite dans ma lecture de Hors-sol, le roman de Philippe. En effet, à maints endroits du texte, et même si l’action du roman se passe dans un Québec et une Islande contemporain·e·s, j’ai trouvé des similitudes anachroniques étonnantes entre Des Esseintes et Alvare, le personnage principal de Hors-sol, un « agronome portugais exilé en France, […] [cherchant] un paradis hors du monde » (Yong 2022, 5), et qui « débarque à Montréal, où il croit trouver cet Eden dans une serre hydroponique au champ des possibles, dans le Mile-End » (Yong 2022, 5).

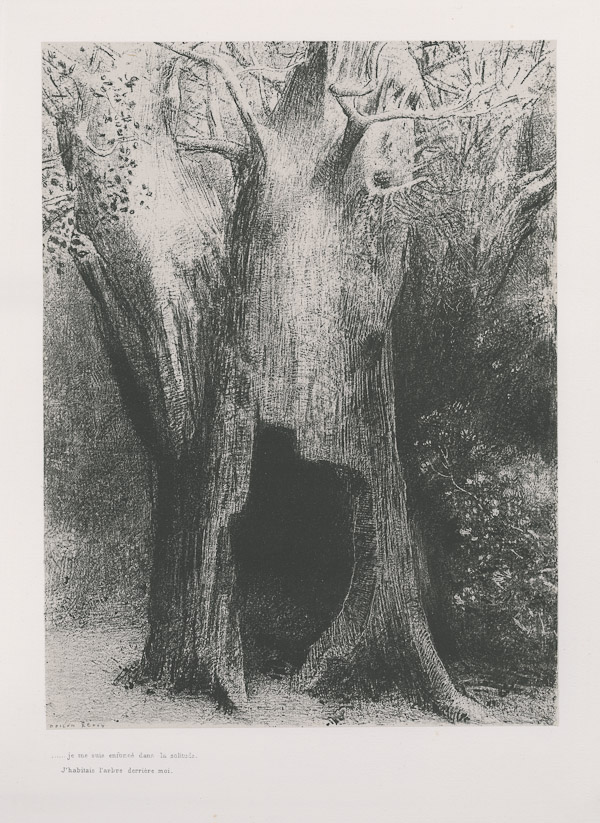

Par exemple, tandis que Des Esseintes, dans À Rebours, « rêvait à une thébaïde raffinée, à un désert confortable, à une arche immobile et tiède où il se réfugierait loin de l’incessant déluge de la sottise humaine » (Huysmans [1884] 1999, 77), Alvare, dans Hors-sol, semble avoir trouvé cette thébaïde raffinée convoitée par Des Esseintes, alors qu’il se retrouve, au début du roman, dans sa serre :

Alvare se sentait élu, parvenu en un lieu de refuge dont on l’aurait fait roi. Comme si des mois d’errance désorientée s’étaient achevés là, dans la tiédeur de ce vase clos, au milieu de plantes luxuriantes et muettes, bienveillantes. Il les effleurait en passant et lorsque, chargées de fruits, leurs branches dodelinaient, elles semblaient lui offrir un discret salut, un geste d’allégeance. (Yong 2022, 14)

Dans À Rebours comme dans Hors-sol, ce n’est pas la compagnie humaine qui inspire à Des Esseintes et Alvare leurs sentiments de plénitude physique et morale ou, du moins, un certain plaisir à être ici et maintenant, mais bien de se retrouver « enfin ! seul ! » (Baudelaire 2004, 208), comme le clame le poète baudelairien du Spleen de Paris, et plus précisément du poème « Any where out of the world – N’importe où hors du monde ». Ce poème en prose est, de fait, adulé par Des Esseintes qui l’expose, entre les poèmes « La Mort des amants » et « L’Ennemi », au milieu d’« un merveilleux canon d’église, aux trois compartiments séparés, ouvragés comme une dentelle » (Huysmans [1884] 1999, 88‑89), placé sur la robe de la cheminée de son salon, comme sur un autel où reposerait un missel de plain-chant sacré. Plus que le monde présent et encore plus que la compagnie de ses contemporains, c’est la solitude que Des Esseintes érige au rang de la plus inspirante et créatrice compagne. Grâce à elle, l’esthète à rebours de son époque devient apte à voyager, sur les rayons de ses sens déréglés par son isolement radical, « n’importe où hors du monde ». L’expérience esthétique de la solitude ouvre le corps sensible de Des Esseintes à des espèces d’hétérotopies créatrices, à ces « espaces absolument autres » (Foucault 2012, 25) que Michel Foucault tente de théoriser dans sa conférence intitulée « Les Hétérotopies », et prononcée le 14 mars 1967 au Cercle d’études architecturales de Paris. Au seuil de cette conférence, Foucault affirme que nous ne vivons pas dans un espace-temps stable et unidimensionnel, mais plutôt, dans un espace-temps pluriel, divers dans sa (dé)composition, d’une grande densité dynamique. Foucault écrit :

On ne vit pas dans un espace neutre et blanc ; on ne vit pas, on ne meurt pas, on n’aime pas dans le rectangle d’une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé avec des zones claires et sombres, des différences de niveaux, des marches d’escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d’autres friables, pénétrables et poreuses. (Foucault 2012, 23‑24)

C’est suite à ce constat que Foucault risque une définition, certes parcellaire, de ce que seraient les hétérotopies, soit des lieux « absolument différents : […] qui s’opposent à tous les autres, qui sont destinés en quelque sorte à les effacer, à les neutraliser ou à les purifier. Ce sont en quelque sorte des contre-espaces1 » (Foucault 2012, 24).

Ce que mes lectures croisées d’À Rebours et Hors-sol m’inspirent n’est donc pas de considérer la création littéraire comme une action rendue possible par le nécessaire accompagnement, commun et classique, d’une autre présence humaine, mais plutôt comme l’expérience incorporée d’une hétérotopie : la compagnie sensorielle d’un espace absolument autre, solitaire au moment où il advient mais (sur)peuplé de sensations déroutantes, résolument silencieux mais mouvementé par de multiples voix, et dont les possibles – pluriels comme ceux du champ du Mile-End ouvrant Hors-sol – mettent à mal la primauté du moi dans l’expérience de la vie vécue, balancent le présent sens-dessus-dessous, et dans la foulée, transforment l’actualité en force centrifuge et hétérochronique.

Benjamin et Philippe : Dans le texte qui suit, nous proposons de fondre nos voix pour réfléchir, ensemble, à ce que serait l’expérience d’un accompagnement non pas par une présence humaine, mais par la création littéraire elle-même, en tant qu’ouverture solitaire aux altérités. Certes, notre propos n’aura aucune prétention à l’exhaustivité théorique et conceptuelle – la retraite créatrice en solitaire étant aussi vieille, sans doute, que la littérature – et se construira parmi les échos intertextuels de différent·e·s auteur·ice·s, qui résonneront de manière non pas préméditée et organisée, mais impromptue et libre, à l’image, peut-être, de la démarche créatrice à laquelle nous aspirons.

Prendre la création comme compagne

« Accompagner » renvoie étymologiquement à cette action de « prendre (quelqu’un) comme compagnon2 ». Verbe transitif, accompagner implique donc un objet direct qui, dans le sens le plus communément accepté, renvoie à une présence humaine. Cependant, pour l’écrivain·e en train d’écrire, est-il possible de penser et d’expérimenter, à la fois psychiquement et physiquement, une forme d’accompagnement in absentia qui, d’une part, n’impliquerait pas d’autre présence humaine, et d’autre part, dont l’objet direct serait la personne même de l’écrivain·e ? En d’autres termes, peut-on penser l’instant de la création littéraire comme une expérience fondamentalement solitaire mais qui, en elle-même, accompagne l’écrivain·e qui tente de la mettre en forme ?

Comment l’écrivain·e arrive-t-il/elle à devenir à la fois le sujet et l’objet de son accompagnement littéraire : à se mettre en état de faire advenir un « espace-temps autre » dans lequel il/elle pourra à la fois accompagner sa création naissante et être accompagnée par elle ? Comment l’écrivain·e parvient-il/elle à transformer la grande solitude de ses séances d’écriture en expériences sensorielles quasi démiurgiques, c’est-à-dire, en des moments où l’absence réelle et effective qui l’entoure se transforme en une présence phénoménologique, mémorielle et affective : un être-au-monde solitaire, mais dont les sensations, les souvenirs et les émotions émergeant de l’écriture accompagnent celui ou celle qui les crée ?

L’idée serait donc, peut-être, de penser au plus près du corps créateur – voire depuis et dans celui-ci – pour explorer comment l’écriture est une action, une expérience qui accompagne en elle-même : un accompagnement paradoxal doublement in absentia, car dépourvu de la présence physique d’un·e autre, et sans être nécessairement destiné à un autre sujet/objet non plus (un futur lectorat, par exemple.)

Hervé Guibert ou la compagnie paradoxale de la création, à la fois isolante et manipulatrice

Dans son journal intime, Le Mausolée des amants, Guibert écrit :

Il est pratiquement impossible de photographier à deux, car la photo, comme l’écriture, est isolante. Elle est incompréhensible au moment où elle se fait, elle est une gesticulation absurde et prétentieuse, elle est une coupure d’avec le monde au lieu d’un rapprochement, elle est une marque d’orgueil. (Guibert 2001, 91)

Si Guibert a raison quand il affirme que l’écriture, à l’instar de la photographie, est isolante, qu’elle éloigne plutôt qu’elle ne rapproche du monde, il parvient néanmoins à la transformer, dans certains cas, en créatrice de compagnon, en l’occurrence son livre, lequel agira comme une présence équivoque qui prendra soin de lui autant qu’il le mènera dans des contrées inédites, imprévues. Au début d’À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie, son premier « roman du sida » qui l’a rendu célèbre, Guibert affirme qu’il « [entreprend] un nouveau livre pour avoir un compagnon, un interlocuteur, quelqu’un avec qui manger et dormir, auprès duquel rêver et cauchemarder, le seul ami présentement tenable » (Guibert 1990, 12).

Cependant, le livre que Guibert se propose de créer pour lui tenir compagnie, À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie, n’est pas un compagnon aussi docile et sain qu’il ne l’aurait cru. Bien vite, l’écrivain se voit manipulé, voire attaqué par la compagnie pharmakonique – à la fois remède et poison – du livre qu’il est en train de se créer. Il relate à son tout début :

Mon livre, mon compagnon, à l’origine, dans sa préméditation si rigoureux, a déjà commencé à me mener par le bout du nez, bien qu’apparemment je sois le seul maître absolu dans cette navigation à vue. Un diable s’est glissé dans mes soutes : T. B. Je me suis arrêté de le lire pour stopper l’empoisonnement. On dit que chaque réinjection du virus du sida par fluides, le sang, le sperme ou les larmes, réattaque le malade déjà contaminé. On prétend peut-être cela pour limiter les dégâts. (Guibert 1990, 12)

T. B. ne réfère pas ici à la tuberculose, infection mycobactérienne chronique et évolutive, mais bien à Thomas Bernhard – cela est très bien connu de la critique guibertienne – auteur autrichien que Guibert vénère, et dont la lecture vient contaminer l’écriture d’À l’Ami, tel un virus intertextuel. Dans cette citation, la présence de l’autre n’est pas littérale, mais littéraire : elle se matérialise dans le geste de création du livre-compagnon de Guibert, elle prend corps à travers l’écriture lui donnant à la fois vie et forme, et ce, malgré l’absence de l’être auquel elle renvoie.

Ainsi, à la lumière de l’expérience guibertienne durant la crise du sida, contexte d’écriture d’À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie, l’accompagnement par la création littéraire performe de manière doublement in absentia. D’une part, puisque la présence des autres êtres humains, même les plus proches et chers à Guibert, agit sur lui suivant une performativité délétère qui ne parvient pas à le délester de sa souffrance, mais plutôt, qui ajoute à son fardeau anxiogène, Guibert tente de trouver refuge dans la solitude de l’écriture, qu’il considère comme la seule compagnie soutenable. D’autre part, cette compagnie in absentia par la création littéraire se révèle à son tour paradoxale, puisqu’à travers elle, le compagnon que l’écrivain se crée peut à son tour se retourner contre lui, et l’entraîner malgré lui, par la performativité virale de sa mise en forme intertextuelle, vers le fin fond des fonds qu’il tentait de fuir.

L’accompagnement par la création littéraire fait ainsi advenir une présence paradoxale qui, même si elle est créée par le sujet écrivant en solitaire, a le pouvoir de s’émanciper de sa volonté, et de l’entraîner dans des contrées qu’il ne projetait pas visiter au départ. Chez Guibert, l’intertextualité bernhardienne agit comme un virus qui transforme l’acte d’écriture solitaire en pharmakon pluriel : alors qu’il recherchait une solitude à la fois remède et refuge dans son acte d’écriture, Guibert se retrouve plutôt entraîné dans une multitude à la fois poison et transfuge.

Proust, de Kerangal, Rimbaud : quitter la conversation pour faire advenir le contact

Proust postule, comme condition nécessaire à la création littéraire, la nécessité de se détacher de toute voix humaine, de toute conversation. Dans Le Temps retrouvé, dernier tome de La Recherche, le narrateur affirme :

Plus que tout j’écarterais ces paroles que les lèvres plutôt que l’esprit choisissent, ces paroles pleines d’humour, comme on en dit dans la conversation, et qu’après une longue conversation avec les autres on continue à s’adresser facticement à soi-même et qui nous remplissent l’esprit de mensonges, ces paroles toutes physiques qu’accompagne chez l’écrivain qui s’abaisse à les transcrire le petit sourire, la petite grimace qui altère à tout moment, par exemple, la phrase parlée d’un Sainte-Beuve, tandis que les vrais livres doivent être les enfants non du grand jour et de la causerie mais de l’obscurité et du silence. (Proust 1999, 2286)

Selon Proust, le moment de la création ne pourrait donc advenir qu’à condition de faire taire toute voix et laisser place à une solitude que seul l’acte d’écrire viendra habiter. Une fois ces conditions établies, celles d’une solitude silencieuse et enténébrée, l’espace-temps de l’écriture peut se déployer, et avec lui les hétérotopies romanesques, car l’écrivain·e entre, comme l’écrit Maylis de Kerangal, en contact avec le monde qu’il/elle entend créer. Dans son recueil de textes disparates intitulé Un archipel, publié en 2022, de Kerangal parle de l’« [é]criture de contact3 » en ces termes :

C’est pourquoi écrire les lieux, saisir les espaces, inscrire la géographie demande aussitôt de décrire. Autrement dit d’élaborer une écriture de contact et de captation, une écriture qui induit de toucher, d’éprouver, une écriture qui prend immédiatement dimension d’expérience. La langue qui prend corps n’a rien à voir avec l’examen minutieux d’un décor, n’a rien à voir avec la mimésis du réel qu’elle parcourt : son enjeu n’est pas le réel justement mais l’expérience du réel, autrement dit la vie même. (Kerangal 2022, 66)

Ce contact qu’évoque la romancière, c’est avant tout l’auteur·ice qui en fait l’expérience. Expérience alors proprement sensorielle, totale, phénoménologique dont l’origine est l’acte d’écrire lui-même. Le processus, autocentré à l’extrême, suppose que l’auteur·ice devienne tout à la fois le concepteur et le cobaye de son expérience d’écriture. De Kerangal poursuit ainsi :

Le désir que j’ai d’écrire n’est jamais celui de traiter un sujet – écrire sur l’adolescence, un chantier ou la transplantation cardiaque – ni celui de déplier une idée mais d’en manifester la matérialité. Cette approche phénoménologique tendue vers une écriture incarnée engage toutes mes perceptions et place l’expérience sensorielle, la synesthésie, au cœur de la pratique littéraire. Il s’agit d’halluciner le texte. (Kerangal 2022, 66)

De Kerangal formule ici la nécessité d’un dérèglement menant, à proprement parler, à une réalité ou une dimension alternative. Il s’agirait, pour écrire, de s’extraire du réel quotidien – de la bête conversation humaine que fuit Proust – et de parvenir à un état hallucinatoire – que convoite de Kerangal – qui n’est pas sans rappeler le très célèbre « dérèglement de tous les sens4 » (Rimbaud 1960, 344) invoqué par Arthur Rimbaud dans sa lettre à Georges Izambard, datée du 13 mai 1871, où le poète affirme travailler « à [se] rendre voyant5 » (Rimbaud 1960, 343). Une fois de plus, l’expérience phénoménologique proprement hallucinatoire de l’écriture, convoquée par de Kerangal en écho à Rimbaud, résonne dans l’ascèse de Des Esseintes qui, lui aussi, entend dérouter sa sensibilité dans les hallucinations, afin d’être accompagné, dans son corps et sa psyché, par des rêves qui prendront le pas sur sa triste réalité. Dans un passage d’À Rebours, Des Esseintes songe ainsi à une forme d’accompagnement visionnaire par les hallucinations :

Le tout est de savoir s’y prendre, de savoir concentrer son esprit sur un seul point, de savoir s’abstraire suffisamment pour amener l’hallucination et pouvoir substituer le rêve de la réalité à la réalité même. Au reste, l’artifice paraissait à des Esseintes la marque distinctive du génie de l’homme. (Huysmans [1884] 1999, 96)

L’accompagnement que la création littéraire et artistique permet, qu’elle soit actée ou contemplée, renvoie ici à une ascèse hallucinatoire in absentia. Par la solitude du corps, la concentration de l’esprit et le dérèglement corollaire des sensations corporelles qu’elle induit, cette ascèse permet aux rêves de se matérialiser dans le présent de la solitude : d’émerger performativement du silence obscur de l’être qui (se) crée, que ce soit à travers son acte d’écriture, de lecture ou de concentration contemplative. L’hallucination, dès lors, devient à la fois la contestation de l’espace-temps présent, et la manifestation d’une présence qui tient compagnie artificiellement au sujet, tout en le recréant obliquement dans le monde. L’hallucination permet au sujet créateur de s’accompagner lui-même, voire de devenir l’objet de sa propre création. Le rapport actantiel est renversé, et le pouvoir créatif du sujet créateur se voit paradoxalement décuplé par cette aliénation, cette perte de contrôle de soi sur soi. Et les échos rimbaldiens de résonner de nouveau, de manière anachronique, à travers notre démarche « contemporaine » de création. Tandis que le poète soutient, toujours dans sa lettre à Izambard, que « [c’]est faux de dire : Je pense. On devrait dire : On me pense » (Rimbaud 1960, 344), nous oserions soutenir à notre tour que c’est faux de dire : Je crée. On devrait plutôt dire : ma création me crée. Cette compagnie artificielle est cependant loin d’être superficielle : elle est éminemment profonde, à la fois sur les plans corporels et spatiotemporels, et ce, tel que les hétérotopies, ces espaces absolument différents des autres, permettent de l’expérimenter. Foucault écrit à ce sujet que le caractère le plus essentiel des hétérotopies est qu’elles « sont la contestation de tous les autres espaces, une contestation qu’elles peuvent exercer de deux manières : […], en créant une illusion qui dénonce tout le reste de la réalité comme illusion, ou bien, au contraire, en créant réellement un autre espace réel aussi parfait, aussi méticuleux, aussi arrangé que le nôtre est désordonné, mal agencé, brouillon » (Foucault 2012, 33‑34).

Plonger dans des espaces-temps autres à travers le processus d’écriture et de relecture

Un des signes que l’écriture est advenue, outre son résultat tangible – la phrase, le paragraphe, la page – est une altération totale de notre perception du temps. Il nous est impossible de chiffrer d’instinct le nombre d’heures consacré à une séance d’écriture, sorte de vortex doté d’une temporalité qui n’appartient qu’à elle. Maylis de Kerangal évoque elle aussi cette nécessité. Pour qu’il y ait écriture, il doit s’opérer, selon l’autrice, « cette première sécession vers une durée forcément dissidente, réfractaire, désynchronisée des horloges terrestres » (Kerangal 2022, 80), qui préexiste à toute « possibilité de la littérature » (Kerangal 2022, 80). De Kerangal rejoint ici l’hétérotopie foucaldienne et sa création d’un espace-temps autre, doté de ses propres règles, et perçu par nous comme tel.

Quid de l’espace ? L’activité d’écriture prend place, pour notre part, toujours au même endroit, dans un silence qui ne sera rompu, au début du travail, que par des musiques choisies selon le passage à écrire. L’espace est donc codifié, restreint, assez pur – nous devons faire sortir de notre champ visuel tout objet pouvant nous extraire de la page. Dans un mouvement paradoxal, celui-ci va à la fois se réduire à l’extrême – l’invitation permanente du curseur qui clignote, l’espace de la page qui se remplit peu à peu – et s’ouvrir à l’infini puisque nous devenons, presque plus que des auteurs, lecteurs du texte en train de s’écrire. Celui-ci n’a de valeur ou de réalité, ici les deux termes s’équivalent, qu’à la condition expresse que nous fassions l’expérience du lieu décrit, de la conversation, de la déambulation ou du flux de pensée de notre personnage. Maylis de Kerangal, dans une masterclass littéraire donnée à la BnF le 6 juin 2017, évoque la « chambre d’écriture » qui concentre l’essentiel de son activité littéraire. Ce lieu, le même depuis vingt ans, est défini par l’autrice comme un lieu de vie où, dit-elle, « Je lis, je me lis ». C’est aussi « une chambre forte » où personne ne pénètre, un lieu distinct de l’ordre du quotidien. Une hétérotopie en soi, qui donne naissance aux hétérotopies romanesques, où l’on « est à poste », en sentinelle attendant que le texte se manifeste.

Le lieu de l’écriture est donc déjà un lieu qui se soustrait aux règles, et c’est dans ce refus du monde quotidien que pourra se manifester et se déployer la compagnie de l’espace romanesque. L’écrivain français Julien Gracq, célèbre pour son essai en lisant en écrivant6, publié en 1980, soutient dans cet esprit, dans l’un de ses entretiens publiés en 2002 :

Quand j’ai commencé à écrire, il me semble que ce que je cherchais, c’était à matérialiser l’espace, la profondeur d’une certaine effervescence imaginative débordante, un peu comme on crie dans l’obscurité d’une caverne pour en mesurer les dimensions d’après l’écho. (Gracq 2002, 144)

Écho produit par le texte lui-même, et reçu par son auteur, qui peut ensuite mesurer l’espace romanesque qu’il est en train de créer… Il nous semble que la métaphore de l’écho qui, entendu, permet de mesurer et rendre tangible un espace touche ici à une vérité fondamentale de l’acte d’écrire – du moins pour nous : écrire un roman est voir, par la vertu de l’écriture, se dessiner une forme dont la compagnie est une expérience sensorielle. Dans ce processus, l’exercice par lequel commence et s’achève pour nous toute séance d’écriture est toujours le même : nous nous lisons quand nous écrivons. Nous avons le sentiment de lire – à voix haute, mais chuchotée – ce que nous avons précédemment écrit pour que le texte existe : « existe pour moi-même en le lisant pour moi » (Mailys de Kerangal, En lisant, en écrivant, masterclass littéraire, BnF, 6 juin 2017). Il s’agit donc bien, ici, d’être à la fois le sujet et l’objet, qui s’accompagne lui-même dans l’acte d’écrire.

Il y a, dans cet acte de lecture du texte qui s’écrit, un effet cumulatif, qu’évoque Julien Gracq : « Le romancier qui termine un roman doit composer avec un lecteur qui a engrangé beaucoup au cours de sa lecture, à qui on en fait accroire de moins en moins, tout comme le taureau de la corrida devient de moins en moins maniable à la fin » (Gracq 2002, 59). Ce lecteur, le romancier lui-même, est donc tout à la fois un lecteur premier et un lecteur critique. Il accompagne l’acte d’écriture et en devient l’expert incontesté, compagnon alors moins docile car témoin de ses errements et de ses imperfections, qui aura accompagné l’ensemble du processus créatif.

La figure du lecteur à venir peut sembler bien absente de notre réflexion. Mais la solitude nécessaire si longuement évoquée ici ne rend pas impossible le partage. Elle en est même la condition pour que le texte devienne membrane, et qu’à travers lui le particulier atteigne au général.

Bibliographie

En italiques dans le texte.↩︎

Étymologie d’accompagner : https://www.cnrtl.fr/etymologie/accompagner.↩︎

En italiques dans le texte.↩︎

En italiques dans le texte.↩︎

En italiques dans le texte.↩︎

Le titre de l’essai de Gracq s’écrit sans virgule ni majuscules, et en italiques uniquement pour « en écrivant » : « en lisant en écrivant ».↩︎