Introduction

« What’s on your mind » (Qu’est-ce que vous avez à l’esprit) ? Cette formule interrogative adressée à l’usagèr·e anglophone de Facebook apparaît en haut de l’espace de saisie blanc réservé aux contributions, illustrant le fait que certains dispositifs1 de création et de publication numériques font explicitement appel à la notion d’« esprit humain ». Beaucoup d’autres dispositifs essaient également d’anticiper, de façon plus implicite, de par leurs fonctionnalités, sur ce que l’auteur·e a possiblement à l’esprit lorsqu’il ou elle écrit, mobilisant dans leur structure des modélisations de processus perceptifs et cognitifs.

C’est d’abord par divers menus et boutons que les outils-logiciels et plateformes tentent de répondre à la multiplicité d’envies et d’attentes concernant la mise en forme et en espace de la matière textuelle et graphique. Par là même, ils cadrent les possibilités expressives. Les modélisations rendent service, facilitant les processus d’éditorialisation et de publication, mais gare à celles et ceux qui tenteraient d’échapper aux prescriptions : sur les plateformes sociales notamment, il est quasiment impossible de ne pas adopter les mises en forme et en espace préfigurées ; les tentatives de dépassement (par le glitch, par exemple) se trouvent sanctionnées, menant dans certains cas jusqu’à la suppression du profil « déviant ».

Dans la filiation du concept de « dispositif » défini par Michel Foucault, Yves Jeanneret et Emmanuel Souchier (2005) ont forgé le concept d’« architexte » pour désigner l’interface hautement structurée et contrainte des outils-logiciels et plateformes d’écriture. L’architexte impose de multiples contraintes au processus de création. La poétique de la littérature numérique créée à l’aide d’outils-logiciels, ne peut à mon avis être caractérisée sans prendre en compte le dialogue complexe et tensif entre des auteur·es et des lecteur·ices qui créent, actionnent et interprètent des contenus et des codes à l’écran, et un programme polyphonique qui fait résonner, parallèlement à la voix de l’auteur·e, celle des ingénieur·es et fabriquant·es de dispositifs encodée dans l’architexte des outils-logiciels2.

Plus récemment, le processus de formatage du texte a pris un nouveau tournant pour lequel j’ai forgé le concept de « computexte » (Saemmer 2020). L’architexte impose une forme au contenu médiatique ; le computexte, quant à lui, anticipe sur son écriture même, et parfois écrit à la place de l’auteur·e. Des générateurs de texte prédictifs comme Smart Compose dans la messagerie Gmail (rattachée à l’entreprise Google) recourent à des « réseaux de neurones » artificiels qui prédisent, sur la base de calculs statistiques, ce que l’auteur·e a probablement à l’esprit lorsqu’il ou elle écrit. Quand je réponds au mail d’une collègue, j’ai donc juste à commencer la rédaction pour que le dispositif se lance à la compléter automatiquement : « Chère Alice, j’espère que… tu vas bien. Excuse… le retard de ma réponse… ». Ces suggestions sont calculées par des algorithmes qui détectent les expressions le plus souvent utilisées par tous les usagèr·es de Gmail tout en les pondérant avec les réflexes d’écriture de l’usagèr·e individuel·le.

Les développeurs de Smart Compose expliquent que le calcul d’une suite probable est effectué pour chaque phrase que l’usagèr·e est en train d’écrire (Chen et al. 2019). Si l’usagèr·e n’est pas confronté·e à tous les résultats de ce processus calculatoire, c’est parce que le dispositif est bridé : Google a constaté la forte fréquence de stéréotypes racistes et sexistes dans les phrases auto-complétées. Ces stéréotypes ne sont bien évidemment pas encodés dans le dispositif par les fabricant·es et ingénieur·es, ils sont juste statistiquement probables. Un exemple non censuré dans Google Translate, autre outil développé par l’entreprise, permet de cerner le problème de la génération automatique de stéréotypes à partir des usages courants : lorsque je propose l’énoncé « the nurse and the surgeon » à l’outil de traduction, « nurse » est en principe un terme grammaticalement neutre en anglais, qui pourrait se traduire par « infirmier » ou « infirmière » ; le traducteur propose pourtant « infirmière » comme seule option de traduction3.

Lorsque Gmail complète l’écrit de l’usagèr·e par des éléments que celui ou celle-ci a probablement à l’esprit, le résultat reflète d’une part une représentation de l’esprit comme réseau de connections hautement routinisé, matérialisant l’idée d’un sens commun statistiquement calculé qu’il s’agirait de conforter encore. Comme le formulent Rossana de Angelis et Matilde Gonçalves (2020), certes, tous les outils d’auto-complétion ne se contentent pas de la proposition d’une seule alternative ; mais quand c’est le cas, comme dans l’outil de messagerie hautement populaire Gmail, « l’absence de proposition alternative constitue une sorte de sanction préalable : si le mot n’est pas proposé, c’est peut-être qu’il ne m’appartient pas, ou qu’il n’est pas convenable, donc pourquoi l’utiliserais-je ? ».

À travers le bridage préventif de certains résultats dans Gmail, le processus d’auto-complétion reflète par ailleurs ce que l’entreprise Google souhaite imposer comme standards expressifs supplémentaires à sa communauté d’usagèr·es, selon une vision du monde qui, tout en s’appuyant sur des valeurs présentées comme universelles car prônant en outre un langage non-discriminant, cautionne la censure. Les propos de Yann Le Cun, ingénieur chez Facebook, illustrent la forte conviction des cadres de l’entreprise de savoir distinguer « le bien du mal », et de savoir l’apprendre aux ordinateurs « pour que leurs valeurs soient alignées sur les nôtres et que nous puissions interagir agréablement avec eux » (2019, 213).

Loin d’être des intermédiaires neutres de la création, des dispositifs comme Word, Power Point, Facebook, Instagram ou Gmail matérialisent donc les modèles de l’esprit chers à leurs créateurs et propriétaires. Des premières œuvres de Net art4 jusqu’aux œuvres de « troisième génération » (Leonardo 2019) de la littérature numérique qui s’écrivent sur les plateformes sociales, comment les auteur·es se sont-ils et elles confronté·es à ces modèles ? Je discuterai dans ce qui suit des exemples puisés dans l’histoire de la littérature numérique et dans ma propre pratique de recherche et création, et je mobiliserai pour ce faire une méthodologie techno-sémiotique qui, comme le formulent Emmanuël Souchier, Gustavo Gomez-Mejia et autres, « se refuse à couper l’interprétation des textes de leurs conditions effectives de production et d’usage » (2019, 9).

Don’t touch me – écrire avec le modèle du flux linéaire

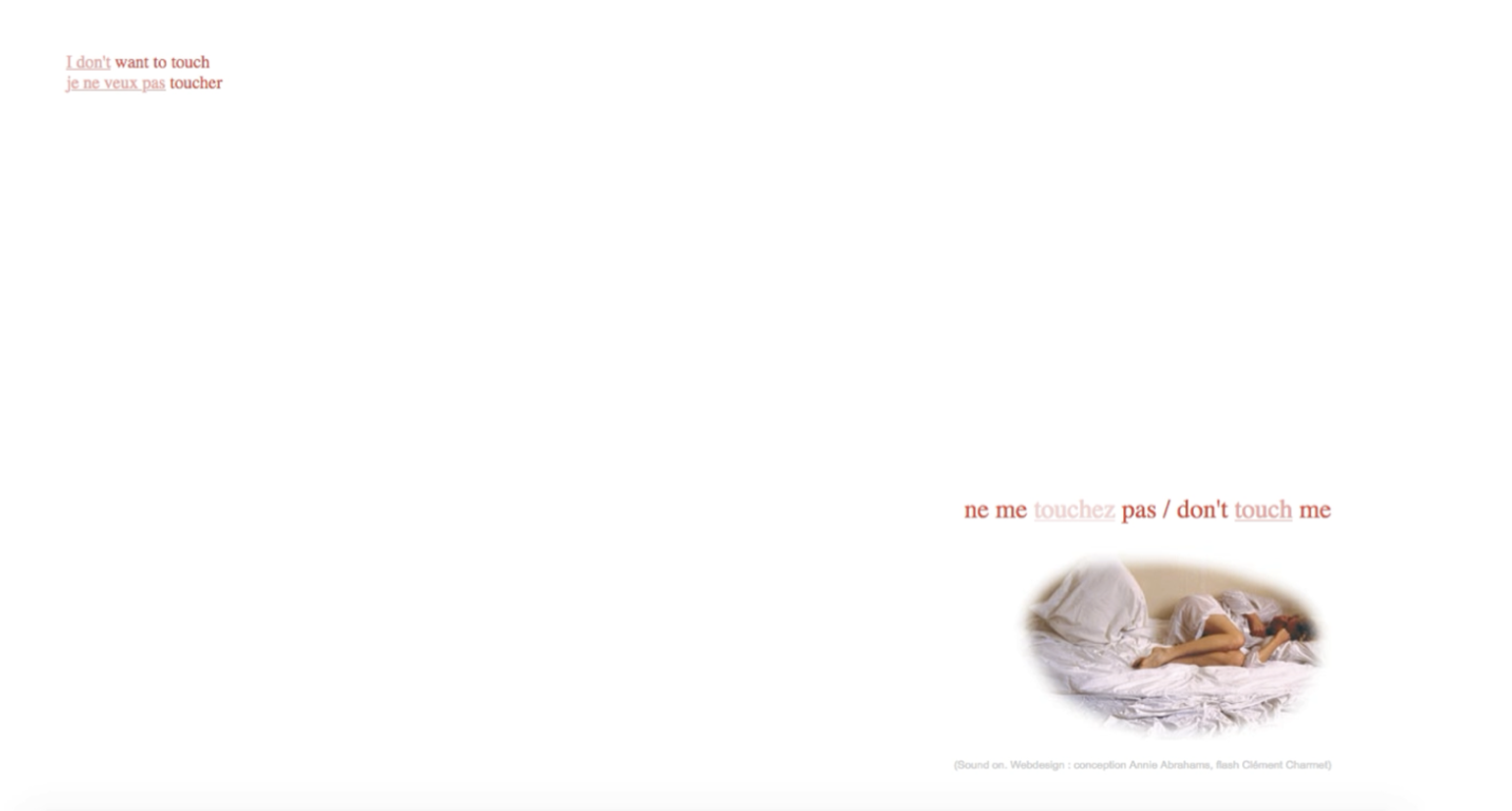

Don’t touch me, une œuvre d’Annie Abrahams publiée sur le site de l’auteure en 2003, illustre les multiples répercussions des modèles de l’esprit encodés dans les dispositifs sur la pratique d’écriture et de lecture de la littérature numérique. Jusqu’en 2020, lorsque les lecteur·ices consultaient l’œuvre, une page d’écran blanche s’ouvrait avec, en bas à droite, une animation interactive représentant une femme couchée dans des draps. Quand le lecteur approchait le curseur de l’image, la femme se retournait comme si cette interaction l’avait dérangée dans son repos. Parallèlement se lançait une bande-son sur laquelle une voix féminine – celle de l’auteure Annie Abrahams – racontait un souvenir d’enfance. Ce récit s’interrompait à chaque fois que le curseur s’approchait de trop près de l’animation, et se relançait imperturbablement depuis le début. Les interactions du lecteur se trouvaient sanctionnées par l’injonction de plus en plus insistante « ne me touchez pas ! » surimprimée à l’animation visuelle (voir image ci-dessous).

Avec Serge Bouchardon (Saemmer 2011a; Bouchardon 2011), nous avons analysé les figures rhétoriques de la littérature numérique suivant l’hypothèse que l’animation et l’interaction physique avec le texte donnaient lieu à la création de nouvelles figures, comme les « métaphores animées » ou des « métalepses interactives ». Contrairement aux personnages de romans ou films qui parfois interpellent les spectateur·ices et lecteur·ices sans que celles et ceux-ci ne puissent réellement leur prêter main forte, la « métalepse interactive » n’est pas qu’une transgression feinte de la barrière entre l’univers de la fiction et le monde des spectateur·ices et lecteur·ices. Dans l’œuvre d’Annie Abrahams, ces dernier·es peuvent réellement influer sur l’actualisation physique des contenus par leur geste de manipulation.

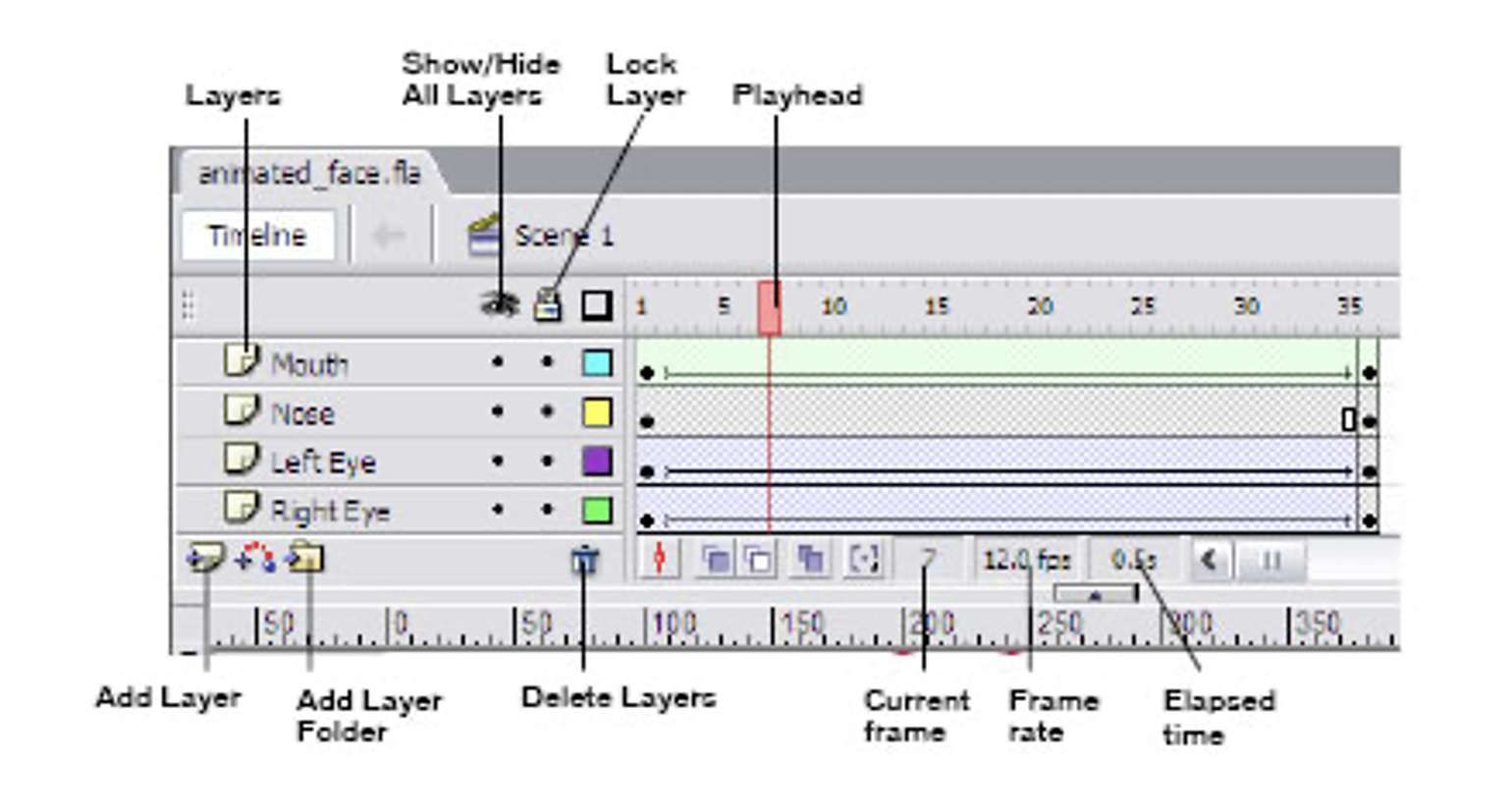

Dans Don’t touch me, il semble même impossible de résister à la manipulation de l’animation, quitte à ne jamais aller au bout du récit du souvenir d’enfance. Très tôt, cette œuvre thématise ainsi la difficulté de maintenir une trame narrative dans les environnements numériques. Pourtant, et c’est cela qui retient mon attention aujourd’hui, cette trame narrative reste complète, intacte au sein l’architexte de l’œuvre (la maquette du logiciel Flash avec lequel elle a été créée, voir illustration 2), et ce quoique les lecteur·ices tentent de faire en manipulant l’œuvre à l’écran. Cette inertie structurelle s’explique par le fait que le modèle encodé dans les fonctionnalités de l’architexte de Flash est celui du flux, monté image par image sur un axe de temps linéaire (la bien-nommée timeline – voir capture d’écran de l’architexte du logiciel dans l’image suivante). Les interruptions de la bande-son par l’interaction des lecteur·ices sont certes scriptées comme des possibles, mais n’affectent pas l’intégrité de la bande-son dans le programme de l’œuvre, ne la fragmentent pas réellement. Le fait que la bande-son reboucle à chaque interaction soutient le discours de l’œuvre, mais s’explique également par une contrainte liée au modèle de l’esprit encodé dans ce logiciel.

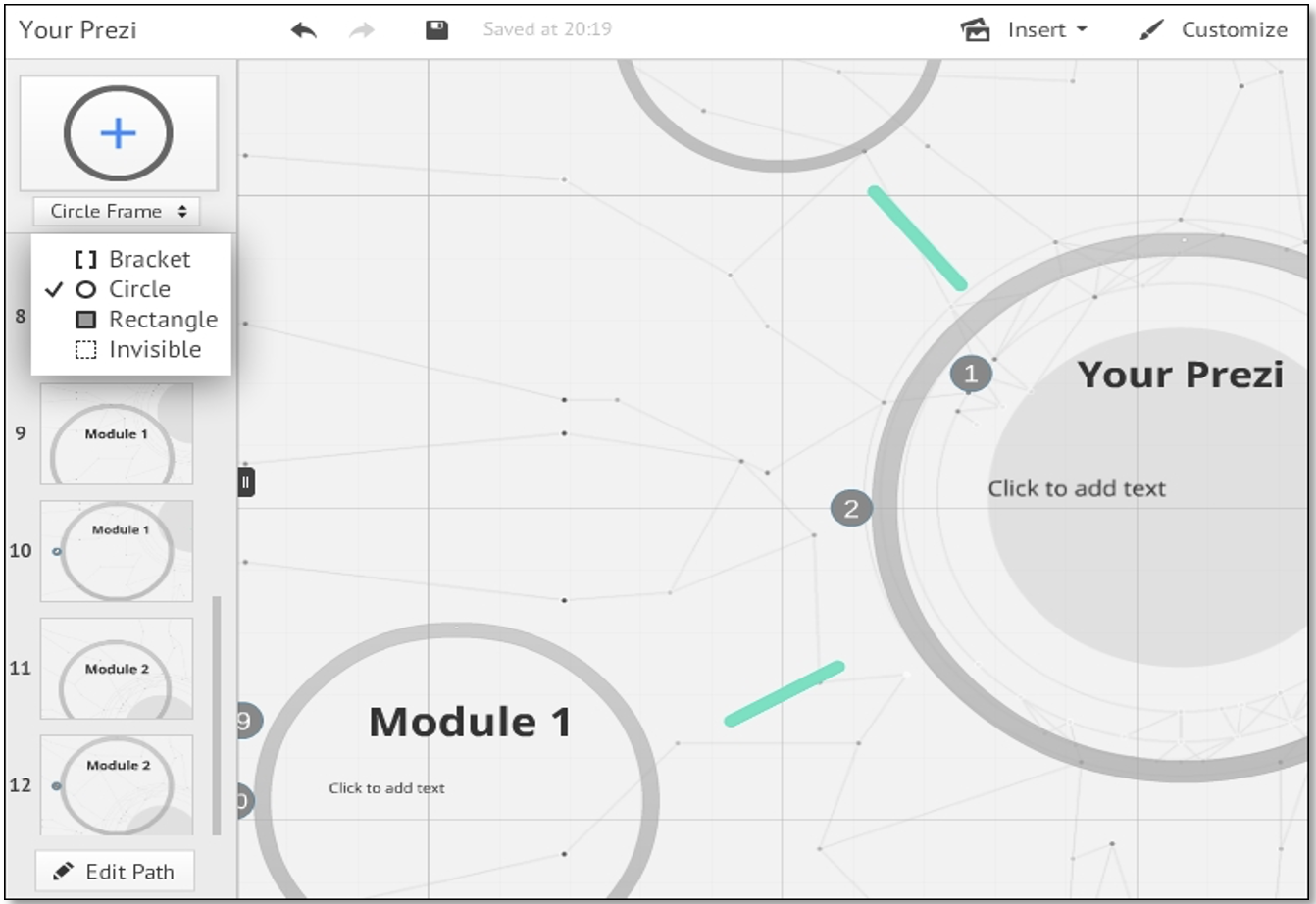

Ce sont les successeurs de Flash, comme l’outil de présentation Prezi ou l’outil de création numérique Processing, qui ont introduit la représentation des contenus sous forme de patchs disposés non plus sur une ligne de temps unifiante, mais sur une sorte de carte conceptuelle : un modèle de l’esprit qui n’emprunte plus au flux, mais à une modélisation vulgarisée des réseaux de neurones, rendant possible une scénarisation des contenus détachés d’une flèche de temps ordonnatrice (voir illustration 3).

Dans mon œuvre Böhmische Dörfer (Saemmer 2011b) qui thématise la mémoire fragmentaire des marches de la mort du peuple sudète à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’utilisation de Prezi m’a permis de placer les « pièces détachées » de cette mémoire dans l’espace de saisie puis, lors de performances live de l’œuvre, de naviguer librement entre ces pièces, recréant de nouveaux fils narratifs à chaque actualisation tout en reprenant certains chemins déjà rodés.

L’auteur·e de littérature numérique crée un dialogue avec ces modèles changeants de l’esprit et de la mémoire encodés dans les outils-logiciels. La promesse faite dans les discours d’accompagnement du logiciel Prezi de rendre les présentations plus « mémorables » grâce à des modèles empruntés aux neurosciences5, est cependant réduite à l’absurde par l’expérience de lecture de Böhmische Dörfer, qui creuse l’impossibilité de se souvenir des marches de la mort sudètes. Une mémoire déjà défaillante se trouve davantage abîmée par le fonctionnement techno-sémiotique de l’outil-logiciel propriétaire Prezi, prenant au pied de la lettre un crédo neuro-scientifique encapsulé dans le dispositif : « La mémoire n’a rien à voir avec le passé » (Dehaene, Le Cun, et Girardon 2020, 126).

Pour approfondir ce début d’analyse des rapports de pouvoir entre l’œuvre, l’auteur·e, les lecteur·ices et le dispositif de création, il me faut à présent mentionner la désactivation du FlashPlayer nécessaire pour consulter les œuvres créées avec ce logiciel, qui a eu lieu fin 2020 : décision industrielle qui ouvre une piste d’interprétation complémentaire de Don’t touch me. À l’heure actuelle, comme l’exprime l’entreprise Adobe sur son site (2021), le software Flash est arrivé « en fin de vie » et l’œuvre d’Annie Abrahams, comme tant d’autres œuvres de cette génération, est devenue inaccessible. Ce n’est donc plus seulement l’impatience des lecteur·ices qui altère le déroulement du fil narratif de Don’t touch me, c’est la décision industrielle de l’entreprise propriétaire qui rend impossible l’accès au souvenir d’enfance (voir illustration 4). Je considère que les deux versions, celle avant 2021 et celle après, sont constitutives de l’œuvre, même si seulement l’une d’entre elles est sans doute fidèle aux intentionnalités de l’auteure. L’inaccessibilité actuelle de Don’t touch me démontre que non seulement l’auteure a créé l’œuvre en dialogue avec un modèle de l’esprit encodé dans l’architexte ; elle a aussi littéralement créé chez quelqu’un, elle a confié son souvenir d’enfance à une structure propriétaire qui peut en faire ce qu’elle veut.

Beaucoup d’œuvres numériques sont créées avec des outils-logiciels industriels. En saisissant des contenus dans l’architexte, l’auteur·e dialogue avec des prescriptions dont la portée peut rapidement lui échapper : comme l’écrit Gustavo Gomez-Mejia, « il s’agit là, pour la première fois de toute l’histoire de l’écriture, d’une intrusion explicite d’énonciateurs économiques au sein de nos pratiques d’écriture quotidiennes » (2016). L’auteur·e de littérature numérique crée en dialogue avec les modèles changeants de l’esprit et de la mémoire encodés dans les outils-logiciels industriels, et certains forcent l’œuvre de littérature numérique à littéralement marcher au pas de l’industrie, comme le formule l’artiste Emmanuel Guez (2016).

Profils de fiction – collaborer avec un narrateur artificiel tapi dans l’ombre du dispositif

Jean-Pierre Balpe (2021a) a été parmi les premièr·es à écrire de la littérature numérique avec des outils-logiciels industriels, et il a également initié en France une forme que je considère comme un nouveau genre littéraire à part entière : le « profil de fiction » sur les réseaux sociaux numériques. Depuis de nombreuses années, l’auteur entretient des profils de fiction sur Facebook qu’il a nommé « Germaine Proust », « Antoine Elstir », « Maurice Roman », parmi d’autres. Le plus actif est « Rachel Charlus », un profil féminin au patronyme proustien qui quasiment tous les jours publie des proverbes automatiquement générés, des bouts de récits de vie, des photos d’œuvres d’art et autres contributions mettant en scène sa vie de châtelaine contemporaine.

Je définis le « profil de fiction » comme une narration qui s’insère dans le flux quotidien des publications sur les fils d’actualité des plateformes sociales. Le profil de fiction raconte son histoire à travers son existence performée sur le réseau social, et diffractée par les « bulles de filtre » individuelles qui engendrent pour chaque utilisateur une hiérarchisation individuelle des posts – fonctionnement techno-sémiotique qui a de nombreuses conséquences sur la réception de l’œuvre. Comme l’explique Raphaël Baroni (2017), quand les lecteur·ices sont immergé·es dans une fiction publiée sur papier, ils et elles sont à la fois impliqué·es dans le monde actualisé à travers l’acte de lecture et exclu·es de ce monde. Dans le cas du « profil de fiction », les lecteur·ices peuvent contacter un personnage de fiction et espérer recevoir une réponse. « Rachel Charlus » fait d’ailleurs preuve d’une réactivité exceptionnelle qui témoigne de la disponibilité de son auteur à maintenir « en vie » son œuvre.

Pour créer un profil (de fiction), l’auteur·e commence par remplir l’« architexte » de la plateforme qui, à partir d’informations concernant la date et le lieu de naissance, les centres d’intérêt, la formation, la profession et le lieu de résidence déclarés, génère d’une part la page profil, et d’autre part propose de premières mises de contact avec d’autres profils inscrits au réseau social. Puis, l’auteur·e fait « vivre » son personnage en répondant à la question « What’s on your mind » surimprimée à l’espace de saisie blanc accueillant les publications. Celles-ci apparaissent sur le fil d’actualité personnel du profil, mais seront également dispatchées sur les fils des profils « amis » suivant un calcul algorithmique sophistiqué qui prend en compte les affinités exprimées dans le passé par des loves, likes et commentaires, et en fonction des intérêts économiques de l’entreprise Facebook et de ses partenaires. Le profil de fiction répond enfin, comme tout profil sur un réseau social, aux réactions et commente les publications des profils « amis ».

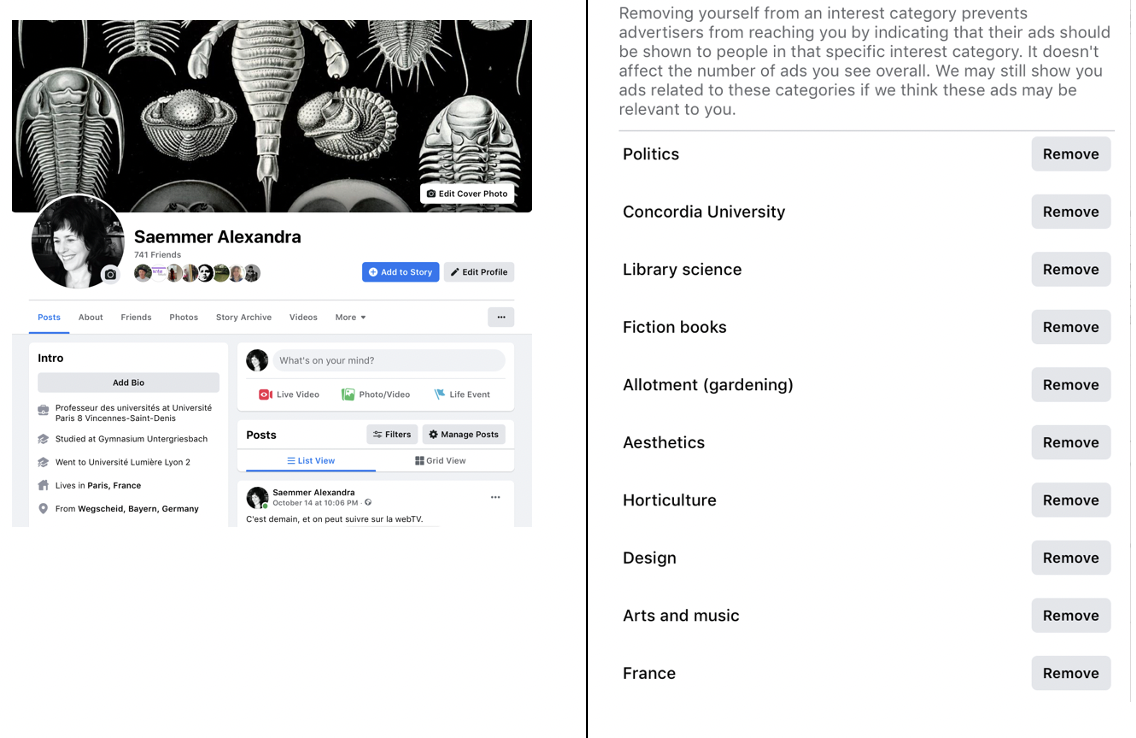

Cependant, les contours d’un profil (de fiction) ne sont pas seulement définis par l’identité que l’auteur·e déclare en répondant consciemment aux injonctions de l’architexte. La plateforme enregistre également les interactions plus discrètes, par exemple le temps passé sur une image, des données de géolocalisation ou de navigation non déclarées, qui sont utilisées pour catégoriser le profil à son insu. Les publicités intercalées dans le fil d’actualité par Facebook sont sélectionnées en fonction de ces catégories. Je propose de considérer l’autorité qui effectue cette catégorisation du « profil d’ombre » en complément du « profil déclaré » par l’auteur·e comme une sorte de narrateur non humain localisé à l’intérieur du dispositif, qui parfois en sait plus sur le personnage que son auteur·e6.

Pour étayer cette hypothèse, je propose de consulter les catégories d’un profil d’ombre, car Facebook en offre aujourd’hui la possibilité, argumentant que cette proposition de transparence permettra à l’usagèr·e de mieux gérer les contenus publicitaires sur son fil d’actualité et leur convergence avec ses véritables centres d’intérêt. Yann le Cun formule l’enjeu pour l’entreprise ainsi :

Maximiser le contentement de l’usagèr·e sur la durée est la ligne directrice de FB : augmentation des contenus qui favorisent l’engagement actif, et diminution des contenus que l’on fait défiler passivement. (2019, 288)

La consultation de la page « catégories » permet de constater que le profil est d’abord caractérisé suivant les grandes unités News, Entertainment, People, Pastimes et Activities, Lifestyle et Culture, puis par des sous-catégories individualisées. Comme toujours dans le cas des dispositifs propriétaires, la transparence a ses limites – l’entreprise ne donne aucune information sur les pondérations qui sont effectuées entre les catégories, ni sur les jeux de données utilisés plus précisément pour générer les sous-catégories du profil individuel7. L’étude croisée de plusieurs profils d’ombre avec les déclarations de leurs auteur·es permet néanmoins de cerner quelques éléments du processus.

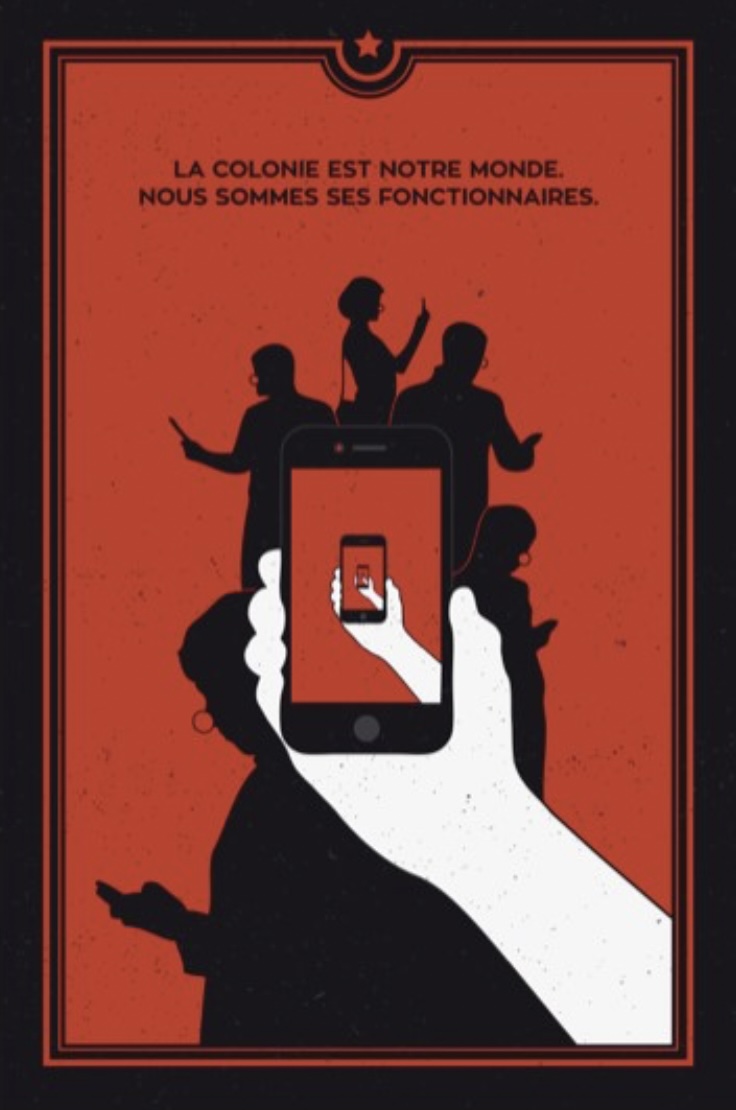

Je m’appuierai pour ce faire sur mes expérimentations littéraires sur la plateforme Facebook8. Depuis 2016, je crée en effet moi-même des profils de fiction. Contrairement à Jean-Pierre Balpe, j’engage ces profils dans des projets de fictions animés à plusieurs auteur·es. Nouvelles de la Colonie est une telle fiction, que j’ai initiée en 2018. Cinq profils ont écrit au jour le jour un roman d’anticipation sur un monde où il n’y a plus d’interaction humaine possible en dehors de la plateforme sociale unique (voir illustration 5).

En 2031, après une Troisième Grande Pandémie, quelques survivant·es répondent à l’invitation d’un scientifique pour participer à une expérience de métavers nommé la « Colonie ». Ils et elles deviennent alors les usagèr·es d’une plateforme numérique qui régit toutes les dimensions de leur existence. Ils et elles se trouvent sanglé·es sur des fauteuils massants qui prennent en charge le maintien des fonctions vitales, n’ayant pas le droit de se lever. Entouré·es d’écrans, les usagèr·es ne s’ennuient pas pour autant. Se confesser sur la plateforme fait partie des occupations que le créateur et gouverneur de la Colonie, appelé « L’Oreille », a inventé pour elles et eux. L’Oreille tient en effet à ce que les usagèr·es soient participatif·ves afin de générer des données comportementales qui, à long terme, permettront de les remplacer par des copies entièrement virtuelles. À ce moment, leur enveloppe corporelle sera détruite. Afin de stimuler la participation, les usagèr·es sont engagé·es dans des jeux de rôles hautement concurrentiels. La Tour n°5 est un jeu de rôles universitaire. Les profils de fiction « Anna-Maria Wegekreuz », « Ivan Arcelov », « Pavel Karandash », « Olga Limitrova » et « Brice Quarante » racontent l’histoire de cette vie captive d’une plateforme au sein de la plateforme Facebook9.

Je pourrais détailler plus longuement les caractéristiques d’une narration sur la plateforme ; discuter la proximité avec le jeu de rôle sur table ; expliciter ce que l’architexte fait au récit lorsqu’il dispose les contributions sur les fils d’actualité des lecteur·ices de façon non chronologique, suivant des logiques affinitaires et marchandes qui n’ont rien à voir avec l’histoire racontée. J’ai mené ces réflexions dans un récent article pour la revue Formules (2021b), mais également dans les revues Romanesques (2021a) et Hybrid (2021c). Dans le cadre du présent article, je me pencherai donc plutôt sur le profil d’ombre de mon personnage dans Nouvelles de la Colonie, « Anna-Maria Wegekreuz », car il me semble que le fonctionnement techno-sémiotique de ce profil d’ombre illustre de façon particulièrement troublante le fait que l’auteur·e de littérature numérique écrit avec des modèles de l’esprit encodés dans le dispositif.

Je rappelle qu’un profil (de fiction) raconte son histoire à travers les données qu’il déclare dans sa page profil, ses publications, commentaires, loves et likes, mais que l’histoire du profil est également racontée par la plateforme : les publications personnelles sont mixées à d’autres dans les fils d’actualité, selon des calculs qui prennent en compte des marques d’intérêt laissées dans le passé, lorsque le profil a liké ou commenté, et même lorsqu’il s’est juste attardé sur une image. Les données de navigation récoltées par le navigateur avant l’arrivée de l’auteur·e du profil sur la plateforme, ainsi que la géolocalisation de l’ordinateur sont également prises en compte pour catégoriser le profil d’ombre. La pondération entre le profil déclaré et le profil d’ombre peut faire penser à la vulgarisation d’un modèle de l’esprit freudien, constitué d’un conscient contrôlé qui se manifeste dans ses prises de parole et pensées éveillées, et d’un inconscient non contrôlé qui trahit ses vraies pulsions, désirs et motivations à travers des impensés corporels. Elle détermine, en outre, l’apparition d’encarts publicitaires.

Apparaissent ainsi, pour mon profil d’ombre professionnel « Alexandra Saemmer » que j’utilise surtout pour des échanges académiques (voir ci-haut), tout en haut de la liste des sous-catégories non pas seulement la politique, la littérature et les fictions narratives, mais aussi le jardinage (passion dont je n’ai pas fait consciemment part à mes collègues), et un peu plus loin la Corée du Sud que j’aimerais en effet visiter de nouveau sans l’avoir jamais évoquée dans un post, ainsi que… la Colonie. Je comprends mieux à présent pourquoi je reçois aussi régulièrement des publicités pour des magasins d’horticulture et des voyages en Asie. Je dois avoir tendance à m’attarder régulièrement sur de telles publicités en consultant mon fil d’actualité, sous l’emprise d’envies et d’émotions qui illustrent la conviction du neuroscientifique Stanislas Dehaene, dont les recherches influent sur les évolutions récentes de l’IA :

L’émotion est l’anticipation de quelque chose qui va se réaliser, ou pas […] Les émotions, en grande partie, nécessitent la capacité de prédire […] la capacité à prédire constitue l’essence même de l’intelligence. (2020, pp.205‑6)

Sur le fil d’actualité de mon profil de fiction « Anna-Maria Wegekreuz », j’ai d’abord été surprise par l’apparition récurrente d’une publicité pour des crânes décoratifs de style gothique. Le profil lui-même n’a jamais déclaré son intérêt pour ce genre d’objets. Parmi les centres d’intérêt qui, pour Facebook, catégorisent le profil d’ombre d’Anna-Maria Wegekreuz (voir illustration 7), figurent les produits de luxe, les bijoux, et Halloween. L’art et la littérature apparaissent dans la liste, ainsi que… les crânes en effet, un centre d’intérêt que, je le répète, je n’ai pourtant pas attribué à ce personnage. Je dois cependant admettre que moi, auteure de ce profil de fiction, possède une collection de bijoux-crâne.

D’autres auteur·es des Nouvelles de la Colonie m’ont donné accès à leurs profils d’ombre et les constats sont de même révélateurs : pour l’un des profils, « Brice Quarante », l’auteur·e a affirmé depuis le début du projet qu’il ou elle résidait à Cannes. Je dois préciser qu’aucun·e participant·e n’a jamais rencontré l’auteur·e du profil « Brice Quarante » en vrai bien que sa contribution au projet collectif ait été intense, et que nous avons été plusieurs à penser que le lieu de résidence « Cannes » était trop caricatural pour être vraisemblable. Or, le profil d’ombre laisse penser que Brice Quarante consulte effectivement des sites de magasins localisés sur la Côte d’Azur, ou que l’ordinateur de l’auteur·e est réellement géolocalisé à Cannes. À moins que…

Regardons de plus près encore les déductions qu’effectue Facebook quant aux désirs et passions « inconscients » d’un profil. Dominique Cardon (2019, 380) explique que dans les réseaux de neurones artificiels utilisés par les grandes firmes, l’identité de l’usagèr·e est cernée et ses futures actions sont prédites, d’une part en fonction des actions passées individuelles, et d’autre part en fonction des actions passées de tous·tes ceux et celles qui lui ressemblent. Le réseau de neurones artificiel prédit donc la probabilité que l’usagèr·e sera intéressé·e par un encart publicitaire suivant un calcul subtil, qui prend en compte l’individu ainsi que le groupe, la communauté10. Le recours à des données décontextualisées massives permet de prédire les réactions futures de l’usagèr·e – y compris celles qu’il ou elle garderait volontiers secrètes. Dominique Cardon le formule ainsi : « les algorithmes prédictifs ne donnent pas une réponse à ce que les individus prétendent vouloir faire, mais à ce qu’ils font vraiment sans vouloir se l’avouer » (2019, 173).

Est-ce cette pondération entre le singulier et le commun qui explique qu’une collègue se voit attribuer la catégorie « football » alors que ce n’est pas elle, mais son fils qui est fan de foot, et que celui-ci ne visionne jamais de matchs sur l’ordinateur de sa mère ? Ou alors, cette déduction s’explique-t-elle par d’autres données, récoltées par exemple sur le téléphone par le biais de la liste de contacts, à l’insu de l’usagère ? Le sondage plus précis de la généalogie des catégories demanderait une démarche d’ingénierie inversée à plus large échelle, qui nous éclairerait beaucoup sur ce processus de profilage d’un nouveau genre et le modèle de l’esprit sous-jacent.

Pour revenir au mystère « Brice Quarante », à partir du moment où l’auteur·e sait comment Facebook catégorise un profil, il ou elle peut utiliser ce savoir, par exemple, dans un projet de fiction littéraire : il ou elle essaie, dans ce cas, non pas seulement de façonner les contours de son personnage grâce aux caractéristiques déclarées, mais s’assure que les actions réflexes comme les arrêts sur images, ou les données de géolocalisation reflètent également les goûts et préférences du personnage. Autrement dit, l’auteur·e n’écrit pas seulement son personnage, il l’incarne, littéralement. Il est possible que l’auteur·e du profil « Brice Quarante » des Nouvelles de la Colonie, très au fait du fonctionnement du dispositif, maîtrise cette dimension particulière de la création de l’illusion fictionnelle sur un réseau social.

Poétiques réflexives du dévoilement vs utopies du libre

Dans les outils-logiciels tout comme les plateformes, le formatage visuel des contenus médias et leur disposition sur la page-écran sont gouvernés par l’architexte. Ce processus de formatage a pris aujourd’hui un nouveau tournant que j’ai circonscrit avec le concept de « computexte ». Alors que l’architexte impose une forme au contenu, le computexte anticipe sur sa production et écrit parfois à la place de l’auteur·e. Dans le passé, la littérature numérique a forgé sa poétique en relation avec l’architexte ; à l’heure actuelle, elle se réinvente avec le computexte. J’ai montré à travers l’exemple des Nouvelles de la Colonie que l’œuvre peut thématiser l’action du computexte et la mettre en abyme par son fonctionnement : les profils de fiction se racontent en pleine connaissance des contraintes qui leur sont incorporées. Les auteur·es rusent avec le dispositif, exhibent par leur existence même les modèles de l’esprit encodés dans le dispositif. Cette « poétique réflexive du dévoilement », comme l’appelle Nathalie Brillant-Rannou (2021, 212), ne doit pourtant pas voiler le fait que l’autorité catégorisante logée dans la plateforme ne joue pas à cartes ouvertes et conserve intact son pouvoir sur l’œuvre.

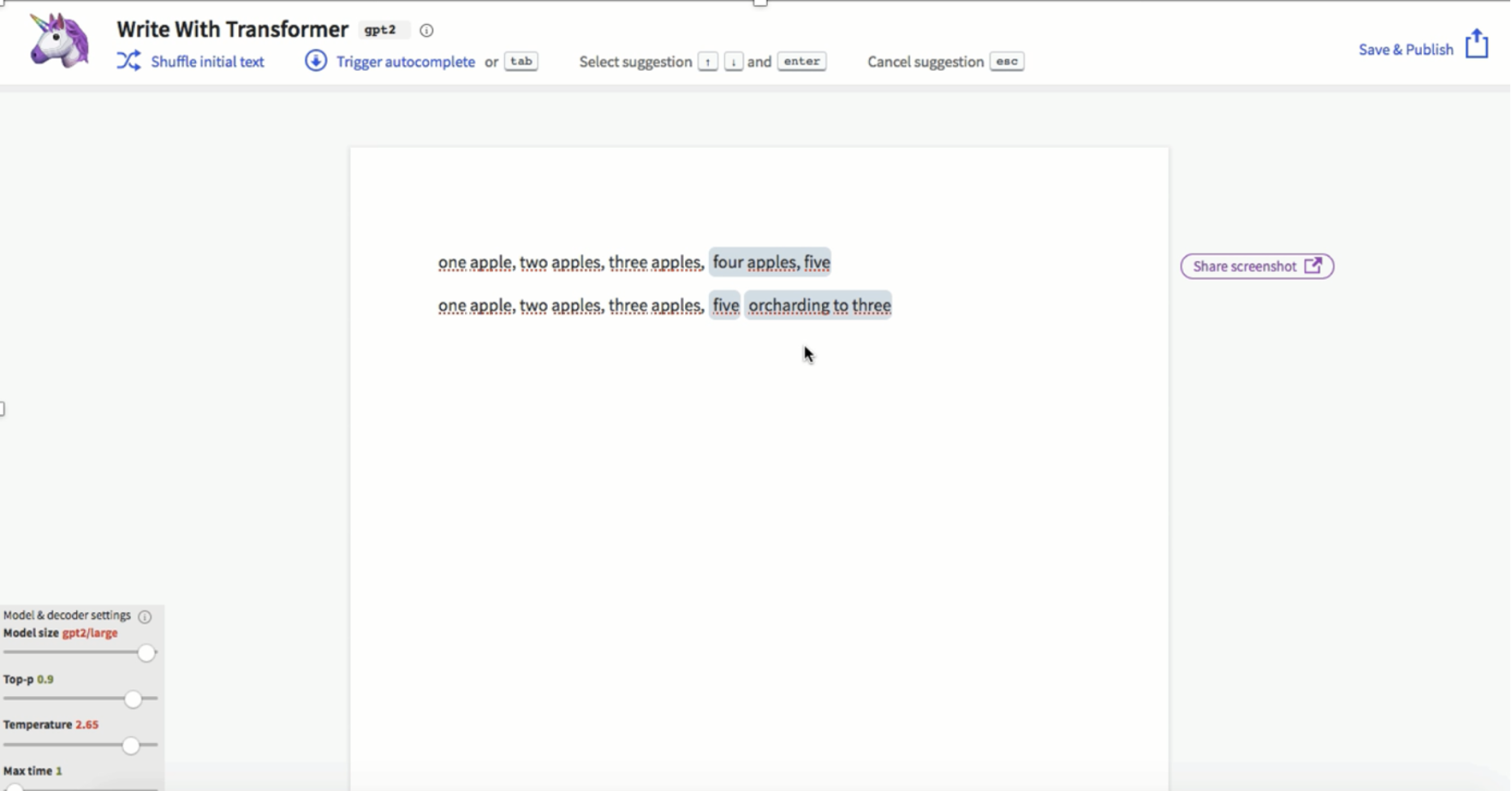

Une autre piste pour l’écriture littéraire à l’ère du computexte s’ouvre dans la fuite en avant vers les outils non-propriétaires, comme le générateur de textes Write with transformer. Avant d’accéder à l’interface de création, l’auteur·e choisit un modèle d’IA dont il ou elle peut consulter et modifier les paramètres ainsi que la base de données. Puis, il ou elle commence à écrire. Une fois le bouton « trigger autocomplete » activé, le dispositif génère automatiquement des propositions pour compléter le texte que l’auteur·e a commencé à écrire, comme dans la messagerie Gmail discutée plus haut – sauf que l’auteur·e a, ici, la possibilité de réguler la « température » des propositions. Plus la température est élevée, moins la proposition correspondra aux standards expressifs détectés dans la base de données. Prenons un exemple simple : si l’auteur·e fait compléter au dispositif une liste comme « one apple, two apples, three apples » avec un niveau élevé de conventionalité, puis un niveau bas, la machine se détachera progressivement des standards, ne continuant plus la phrase avec « four apples, five apples » mais proposant des suites moins probables (voir illustration 6). L’auteur·e commence un dialogue de plus en plus surprenant avec les textes stockés dans la base de données. Comme le formulent Tom Lebrun et René Audet (2020), l’écriture avec un tel computexte machinique pourrait être qualifiée de « curatoriale ».

In fine, il me semble qu’écrire avec un computexte industriel développé par Google ou Facebook, ou avec un computexte comme dans Write with transformer n’est pas le même exercice ; l’auteur·e ne se confronte pas aux mêmes structures de pouvoir, et ne les fait pas résonner de la même manière dans l’œuvre. Nous avons créé Nouvelles de la Colonie sur Facebook en pleine conscience de l’impossibilité de contrôler véritablement la gestion des datas par la plateforme ; dans Write with transformer, cette gestion peut être contrôlée par l’auteur·e, et l’écriture littéraire avec le réseau de neurones artificiels devient une sorte d’enquête intertextuelle dans la masse des textes stockés dans la plateforme, plus libre mais peut-être moins politique, car ayant lieu dans un u-topos, loin des dispositifs d’écriture et de lecture les plus populaires.

Bibliographie

Je mobilise dans cet article le « dispositif » dans le sens que Michel Foucault a donné à ce concept, insistant sur les structures de pouvoir que le dispositif matérialise, mais aussi les savoirs qu’il met à disposition. Voir Foucault (1994, III:299‑300).↩︎

Les pistes de recherche dessinées dans le présent article ont pu être développées dans le cadre d’une Chaire de recherche internationale, la Lorand Chair in Intermediality Studies, que j’ai occupée à la Vrije Universiteit Bruxelles en 2021 (voir Saemmer 2022).↩︎

Merci à Pascal Gygax, Sandrine Zufferey et Ute Gabriel (2021) pour cet exemple.↩︎

Pour Jean-Paul Fourmentraux, spécialiste des arts numériques, le Net art, « Depuis la seconde moitié des années 1990 », « désigne les créations interactives conçues par, pour et avec le réseau Internet, par opposition aux formes d’art plus traditionnelles transférées sur le réseau » (2011).↩︎

Voir le discours d’accompagnement par l’entreprise (Leonardo 2019).↩︎

Un profil d’ombre, ou profil fantôme, désigne sur Facebook un profil collecté à partir de données qui n’ont pas été directement fournies par l’utilisateur.↩︎

Selon Yann Le Cun, même le département de recherche de Facebook (FAIR) qu’il dirige n’a pas accès au « dosage des critères ». Voir Le Cun (2019).↩︎

Le récit a été en cours de remédiatisation pour une édition papier : Le Logbook de la Colonie (2022), aux éditions Publie.net. Ce processus nous a, peut-être paradoxalement, amené·es à cerner de plus près encore ce qui constitue l’essence d’un récit porté par des profils de fiction sur un réseau social numérique.↩︎

Comme le formule Yann Le Cun, « Google, Facebook et d’autres, comme Criteo, veulent savoir sur quelles publicités les utilisateurs vont cliquer. Donc, ne présenter aux utilisateurs que celles sur lesquelles ils sont susceptibles de cliquer. Pour anticiper la probabilité de cliquer sur une publicité donnée, on utilise un réseau de neurones doté de très nombreuses entrées, qu’on entraîne à prédire l’intérêt des uns et des autres pour celle-ci. En entrée, un vecteur représente ce contenu et les goûts de la personne, dont la mesure est obtenue à partir de l’interaction de l’utilisateur avec d’autres contenus dans le passé. Ce modèle est entraîné avec les milliards de clics quotidiens faits sur Facebook ou Google » (Le Cun et Brizard 2019, 247). Le chercheur ne précise cependant pas quelles « interactions » de l’utilisateur·ice sont exactement captées, ni comment elles sont mesurées.↩︎