Jusqu’ici, la littérature « traditionnelle » s’était volontiers mise en scène pour célébrer avec délices ses propres prestiges et ses pouvoirs : du bouclier d’Achille à « l’Ode sur une urne grecque », de « La Souricière » d’Hamlet à Odradek, de l’Illusion comique aux Faux-Monnayeurs, en passant par La Recherche du temps perdu, le procédé de mise en abyme était le plus souvent un artifice pour glorifier l’illusion dramatique, modéliser la fiction, ou chanter la poésie.

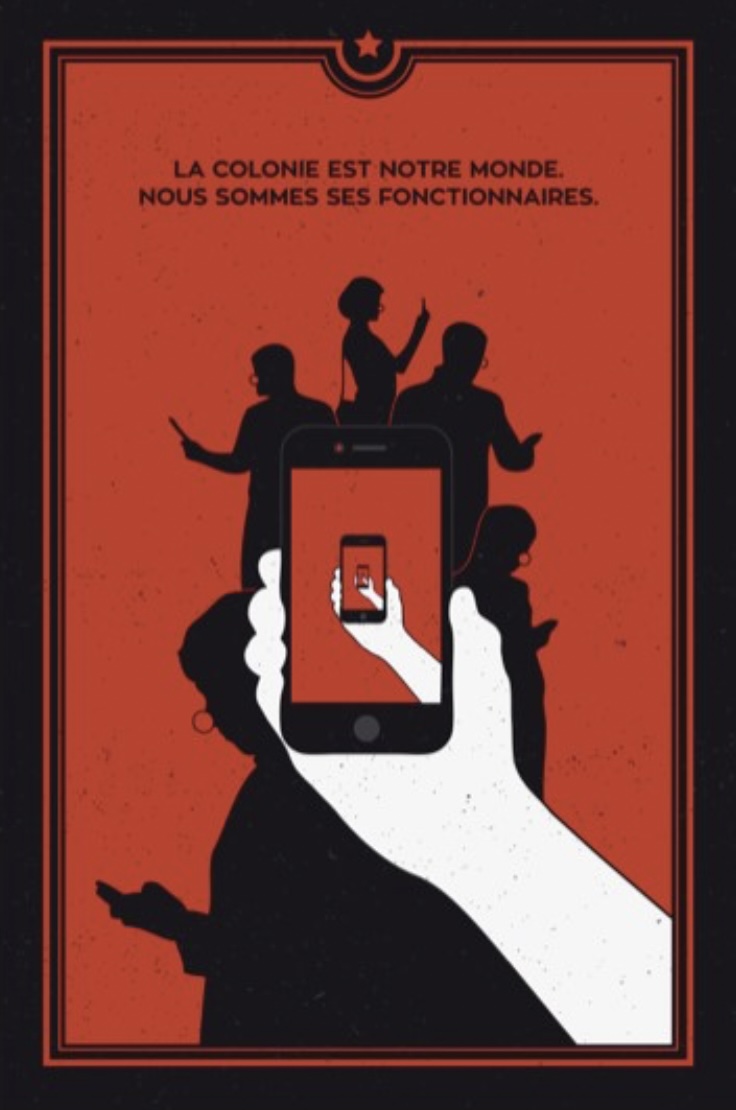

Les créations numériques contemporaines, elles aussi, se caractérisent par la réflexivité, d’autant plus qu’elles sont moins sujettes que la « littérature livresque » (Bonnet 2017) à la naturalisation de leur médium. Pour autant, ces œuvres sont-elles aussi ardentes à prononcer l’éloge des formes et des procédés sur lesquels elles sont construites ? Ne sont-elles pas souvent bâties, au contraire, plutôt pour dénoncer les limites et les risques des technologies émergentes sur lesquelles elles se fondent et qui font leur spécificité ? Après les années 1990-2000, époque exploratoire de jubilation et d’émerveillement, l’inquiétude et la désillusion accompagnent davantage les œuvres numériques d’aujourd’hui, dans lesquelles percent souvent désenchantement amer et critiques acides à l’égard de techniques désormais asservies à des idéologies toutes-puissantes, ou jugées en elles-mêmes périlleuses, comme l’a encore confirmé récemment la large inquiétude provoquée par l’ouverture au public de ChatGPT, agent conversationnel issu des technologies d’OpenAI1.

C’est ce paradoxe que nous avons tenté d’explorer lors de trois rencontres qui se sont tenues à Rouen entre 2018 et 2021 dans le cadre du séminaire « Le numérique à son miroir »2. Le premier rendez-vous, intitulé « Un champ des possibles infini3 ? », était consacré à la place de l’outil technologique dans la littérature numérique contemporaine. Il avait mis en évidence la fonction critique des œuvres numériques à l’égard des évolutions techniques du monde contemporain, et c’est cette dimension que nous avons souhaité approfondir plus directement à travers les deux journées intitulées « Technologies désenchantées » qui se sont déroulées au printemps et à l’automne 2021. Nous avions alors invité plus directement les participants à interroger ces mises en abyme qui sont aussi mises à distance, et qui portent un regard mélancolique ou grinçant sur ce medium numérique dont la représentation oscille entre rêve et cauchemar. Les communications portent sur divers types de supports, en particulier les jeux vidéo et les réseaux sociaux.

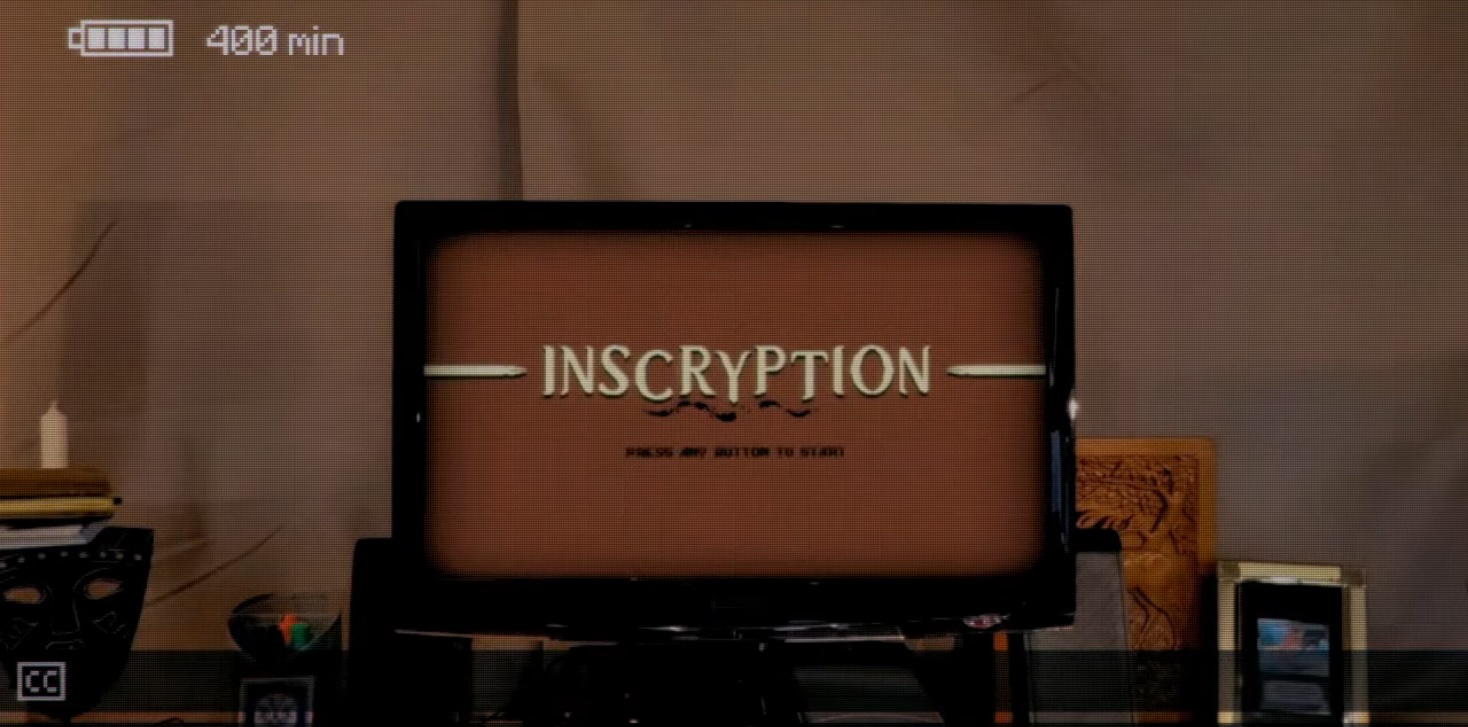

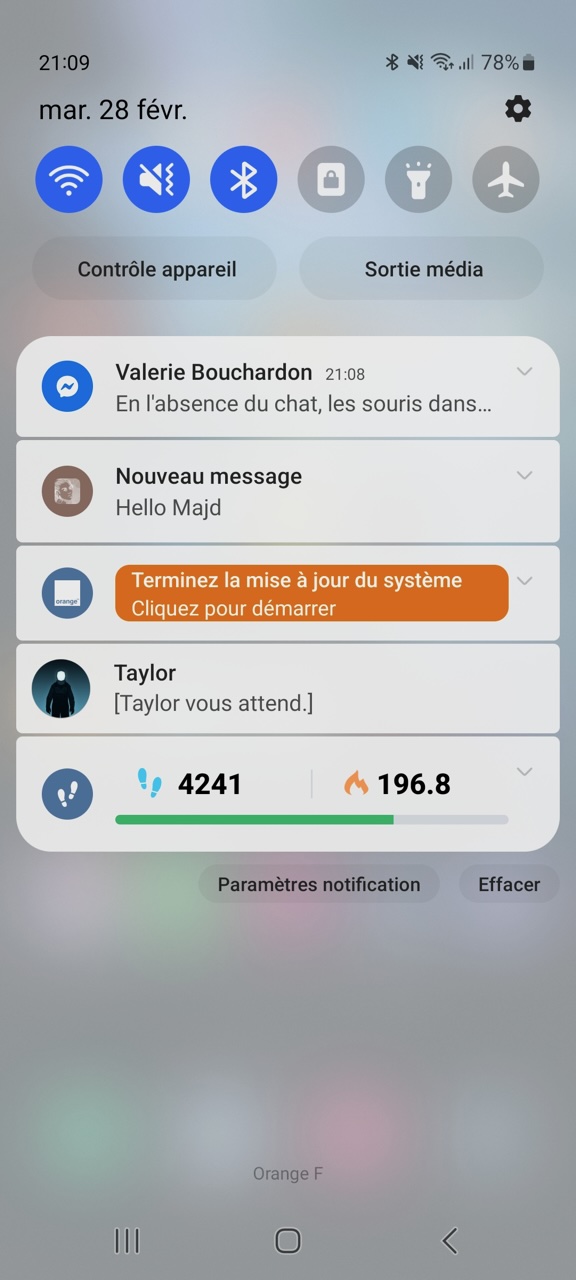

Le présent dossier, qui comporte une sélection des interventions rouennaises, offre plusieurs exemples de cet effet « Black Mirror », bien identifié par Sylvaine Bataille dès la première contribution consacrée aux séries d’anticipation. Cet effet est fondé sur un paradoxe : nous prenons un plaisir coupable à regarder sur dispositif numérique des œuvres qui nous mettent précisément en garde contre l’usage des écrans. Les autres contributions proposent différentes variations sur ce phénomène. Après une plongée dans le vertige des multiples notifications quotidiennes que nous donne à lire, en temps réel, Peppe Cavallari4, Simon Hagemann entame la réflexion sur les jeux vidéo, en manifestant leur réticence à l’égard des techniques qui les rendent possibles : plus d’un an avant ChatGPT, étudiant l’image de l’intelligence artificielle dans plusieurs œuvres vidéo-ludiques des années 2010, il constate le caractère anxiogène de sa représentation, tout en notant que la science-fiction témoignait alors une prédilection pour les « IA fortes », c’est-à-dire douées de conscience, plutôt que pour les « IA faibles », qui sont pourtant celles qui envahissent aujourd’hui notre existence. Le désenchantement ludique peut aussi contaminer la vie réelle : non seulement la dérive horrifique de Doki Doki Literature Club met à l’épreuve une prétendue agentivité du joueur qui se révèle illusoire, note Pauline Philipps, mais cet enfermement du joueur au sein d’une narration pré-écrite met en abyme le déterminisme auquel nous sommes soumis dans la vie réelle. De même, la mécanique du jeu Inscryption, présentée par Margot Mellet, souligne la porosité entre la plateforme ludique et la réalité : ainsi, pour jouer de nouvelles cartes, le joueur doit accepter des « sacrifices » qui affectent les caractéristiques du personnage qu’il incarne mais également les fichiers qu’il conserve sur son propre ordinateur ! Tony Gheeraert, dans « What Remains of Edith Finch : les signes inachevés », s’étonne de la nature inattendue d’un jeu essentiellement narratif dont le but est pourtant de nous mettre en garde contre le pouvoir pernicieux des récits : les histoires familiales et les contes sont rendus responsables de la mort de la plupart des membres de la famille Finch. Mais le jeu narratif, conçu lui-même comme un conte extraordinairement bien narré, et dénonçant le péril des histoires, tombe-t-il sous le coup de la condamnation qu’il professe ? L’interprétation est volontairement laissée ouverte par les créateurs.

Si la dérive des forums RPG tour par tour vers la création d’un « ethos de compte », étudiée par Oanez Hélary, ne porte pas à conséquence parce qu’elle reste dans le cadre d’une fiction assumée comme telle, il n’en va pas de même des nouvelles formes de représentation de soi sur les réseaux sociaux, envisagées par Anitra Lourie à travers le prisme d’une approche narratologique et ricoeurienne. La chercheuse évoque la pression des structures narratives des plates-formes sur l’écriture autobiographique, mais aussi les questionnements que peut susciter une influenceuse virtuelle comme Lilmiquela, robot Instagram éternellement âgé de dix-neuf ans, vivant à Los Angeles, et dont le compte, les publications, les photos et les opinions politiques sont suivis par près de trois millions de followers. Erika Fülöp et Serge Bouchardon, dans une perspective similaire, s’intéressent aux nouvelles formes de narration sur dispositifs mobiles et sur les réseaux sociaux, en notant en particulier le rapport au temps très différent qui distingue les récits traditionnels des récits sur support numérique, celui-ci limitant structurellement la narration à des formes prévues par les plates-formes. « Dans les stories, soyez vous-même ! » intiment les publicités de Facebook. L’injonction à la libre expression identitaire masque la pauvreté structurelle, stéréotypée, et déterminée par l’industrie, des milliards de récits produits en permanence. Facebook est aussi le sujet de réflexion d’Alexandra Saemmer, qui dévoile un coin des algorithmes sournois et opaques chargés de profiler à son insu l’utilisateur, mais aussi ses « amis ».

Les différents travaux qui constituent le présent dossier montrent une fois de plus, s’il le fallait encore, la nécessité de « dénaturaliser », pour ainsi dire, des outils qui apparaissent si faciles et si transparents. Ces travaux de déconstruction ne sont pas nécessairement pesants : Serge Bouchardon, assisté d’Alexandra Saemmer, nous a proposé une démonstration de StoryFace, réseau social de rencontre parodique bien propre à révéler la face cachée de ce type d’applications. On peut tester StoryFace en ligne, et retrouver sur la WebTV de l’Université de Rouen ainsi que sur la page dédiée aux manifestations scientifiques du site du Master « Humanités numériques » (en cliquant sur le nom de chaque intervenant-e) les traces de nos explorations de ce « champ des possibles infini » (vidéo de la journée) qui conduisent néanmoins aux « Technologies désenchantées » (vidéos de la première et de la seconde journées).

Sommaire

Peppe Cavallari, « L’infra-ordinaire numérique : pour une poétique des notifications »

Pauline Phillips, « La conscience de la limite créative dans le jeu vidéo : un mal pour un bien ? »

Margot Mellet, « Sacrifices must be made »

Tony Gheeraert, « What Remains of Edith Finch : les signes inachevés »

Oanez Hélary, « La narrativité au sein des forums RPG »

Anitra Lourie, « Screen Time: Artistic Networked Chronotopes »

Serge Bouchardon ; Erika Fülöp, « Récit numérique et temporalité »

Alexandra Saemmer, « Écrire avec les modèles de l’esprit encodés dans les dispositifs numériques »

Bibliographie

Sur ces questions, voir : Samuel Archibald (2009) ; Jean-Pierre Balpe et Bernard Magne (1991) ; François Bon (2011) ; Gilles Bonnet (2017) ; Serge Bouchardon (2009) ; Serge Bouchardon (dir. 2007) ; Renée Bourassa (2010) ; Jacques Donguy (2007) ; Alexandre Gefen (2012) ; Isabelle Krzywkowski (2010) ; Anne-Marie Petitjean (dir. 2015) ; Alexandra Saemmer (2007) ; Gaëlle Théval (2015) ; Christian Vandendorpe (1999) ; Marcello Vitali-Rosati (2017).↩︎

Séminaire organisé dans le cadre du Master Humanités numériques de l’Université de Rouen, avec le soutien de l’ERIAC et du CÉRÉdI.↩︎

Le titre de cette première journée faisait allusion à une phrase de Serge Bouchardon au seuil de Déprise (2010) :« Toute ma vie, j’ai cru avoir devant moi un champ des possibles infini », pour interroger la vertigineuse liberté expérimentale revendiquée par l’écrivain numérique.↩︎

On peut retrouver en vidéo une trace de sa performance lors de la journée d’étude du 14 décembre 2018 : https://webtv.univ-rouen.fr/videos/2019-01-15-115430/. L’article publié dans ce dossier a été actualisé pour la publication des Actes.↩︎