Au commencement, il y a l’injure. Celle que tout gay peut entendre à un moment ou à un autre de sa vie, et qui est le signe de sa vulnérabilité psychologique et sociale.

« Sale pédé », « sale gouine », ne sont pas de simples mots lancés au passage. Ce sont des agressions verbales qui marquent la conscience. Ce sont des traumatismes plus ou moins violemment ressentis sur l’instant mais qui s’inscrivent dans la mémoire et dans le corps (car la timidité, la gêne, la crainte, l’incertitude de soi, la honte… sont des attitudes corporelles produites par l’hostilité du monde extérieur). Et l’une des conséquences de l’injure est de façonner le rapport aux autres et au monde.

Didier Éribon, Réflexions sur la question gay, p. 25

Cet article a deux objectifs. Le premier cherche à voir quel éclairage particulier la sémiologie peut apporter aux enjeux touchant la diversité sexuelle. Quelle place la recherche théorique sur l’homophobie peut-elle prendre dans le paysage québécois ? La question se pose dans le contexte de néolibéralisation de l’université et de marchandisation de l’éducation, aidé en cela par le pragmatisme des bailleurs de fonds. Il y aurait matière à examiner l’impact de cette situation sur les études sur les sexualités et les genres où les innovations sont rarement brevetables. Cela ne veut pas dire que l’État, principal organisme subventionnaire, n’ait pas d’intérêt dans ces dernières ; au contraire, les enjeux de santé publique nécessitent une surveillance et une régulation importantes. Ross Higgins souligne que nous en sommes à l’époque de la « nouvelle gestion sociale » de la sexualité :

Le remplacement du communautaire par la bureaucratie et le commerce, appuyé par les réseaux de chercheurs universitaires et de professionnels, constitue un nouveau « mandarinat » qui assure la bonne gestion de l’homosexualité dans notre société (Higgins 2011, 95).

L’amélioration de la situation des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et trans (LGBT) passe nécessairement par une meilleure compréhension de leur réalité. Nous sommes passés de « L’homosexualité, ce douloureux problème » à « L’homophobie, ce douloureux problème », signe des avancées sociales et politiques des dernières décennies.1 Ou, pour citer Gayle Rubin sur l’histoire des sciences sociales :

la « découverte » des mondes sociaux homosexuels a joué un rôle central dans la reclassification de l’homosexualité comme question sociale plutôt que médicale. Avec l’ethnographie, on a cessé d’envisager l’homosexualité comme un problème individuel, et l’on s’est intéressé aux communautés ; l’on a cessé de la concevoir comme une maladie pour l’envisager comme une série de pratiques (Rubin 2011).

Cependant, la médicalisation des corps et la criminalisation des sexualités guettent encore et peut-être plus particulièrement à travers les enjeux de recherche. L’histoire du VIH/sida en est un bon exemple2. C’est aussi ce que rappelle l’ouvrage Cerveau, hormones et sexe, sous la direction de Louise Cossette, qui interroge l’intérêt politique de la biologie à chercher une différence entre les sexes. Nous espérons trouver dans la sémiologie des outils permettant de critiquer les rapports de pouvoir qui s’établissent dans la conception du savoir et ainsi faire face à un deuxième danger subséquent : la naturalisation des catégories sexuelles. Dans Épistémologie du placard, Ève Sedgwick Kosofsky s’étonnait que, parmi tous les critères possibles (fréquence, position, nombre de partenaires, etc.), l’orientation sexuelle se soit définie et différenciée en fonction du genre des partenaires. Elle voit dans l’enthousiasme autour des travaux de Foucault sur la sexualité une avancée permettant d’expliquer cette construction, mais

un malencontreux effet secondaire de ce mouvement a toutefois été d’établir implicitement que la notion de « l’homosexualité telle que nous la concevons aujourd’hui » est en elle-même un champ définitionnel cohérent plutôt qu’un espace de forces définitionnelles opposées, conflictuelles et se chevauchant (Kosofsky Sedgwick 2008, 64).

Il existe pourtant de nombreux ouvrages critiques qui ont pris ce champ de force comme thème. Une bonne partie de ceux-ci peuvent être classés sous l’appellation de « théorie queer ». Celle-ci émerge dans les années 1990, et ses auteurs proviennent de différents départements, tels que la philosophie (Judith Butler), la littérature et la langue anglaise (Eve Kosofsky Sedgwick, David Halperin) ou les études féministes (Alexandre Baril, Pat Califia). La plupart utilisent des concepts issus de la sémiologie, comme la performativité, ou font dans les études culturelles (Marie-Hélène Bourcier). Notre but n’est pas d’opposer une méthode à une autre, mais plutôt de constater, comme le fait Bourcier en France3, le peu de visibilité de ces approches au Québec malgré leur intérêt épistémologique et leurs objets distincts.

Notre second objectif est de relire les travaux de Janik Bastien-Charlebois dans une perspective sémiologique. Professeure au département de sociologie de l’UQAM, ses recherches toutes en nuances sont dans la lignée de nos questionnements sur la construction des nouvelles représentations de la diversité sexuelle. Elle nous semble proposer des pistes de réflexion qui mettent en lumière le fonctionnement des systèmes d’oppression à partir d’une méthodologie visant l’analyse des discours. C’est donc à partir de ses textes sur l’homophobie, l’hétérosexisme et l’utilisation des insultes par les adolescents québécois que nous pourrons faire le pont avec des concepts sémiologiques contemporains.

Il s’agira de nous interroger sur ce que nous pourrions momentanément appeler un échec interprétatif. Le cas que nous exposerons présente une situation où des mots à la connotation homophobe ne sont pas décodés comme tels, mais ils sont tout de même réputés participer à la reproduction de l’oppression. Cela nous permettra de voir comment les mots ont des limites qui ne sont pas toujours là où nous pensons qu’elles sont. Notre propos part d’un paradoxe : si l’utilisation de concepts impose une certaine grille d’analyse, il arrive que l’interprétation qui devrait en découler ne se réalise pas, qu’elle échoue. Dans quel écueil tombe alors le langage ? Ainsi, les insultes portent dans leurs connotations des significations explicitement négatives. Mais si celles-ci ne sont pas toujours lues comme telles, alors l’homophobie, qui n’est théoriquement (ou juridiquement) pas tolérée socialement, ne peut alors être contrée. Comment le signe annihile-t-il cette lecture tout en produisant un effet d’oppression sur l’entourage ? Ce qui est en jeu, c’est ce qui arrive ou pas à entrer dans la définition d’homophobie et comment cela confère un pouvoir au langage. En nous basant sur les propos de Bastien-Charlebois, nous proposons dans un premier temps de voir les possibilités d’analyse permises par le concept d’homophobie. Dans un deuxième temps, nous regarderons le fonctionnement de la langue à partir d’une situation où l’interprétation a échoué à identifier le caractère négatif des propos. Nous en tirerons finalement des conclusions sur le pouvoir des mots et le sens à donner à ces différentes interprétations.

Les limites de la définition d’homophobie

Pour le moment, nous utiliserons la définition de l’homophobie telle qu’énoncée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) en 2007 dans son rapport De l’égalité juridique à l’égalité sociale – vers une stratégie nationale de lutte contre l’homophobie. Ce document est le fruit d’une concertation du Groupe de travail mixte contre l’homophobie, composé de groupes communautaires, de représentants ministériels et de chercheurs. La définition a été reprise par le gouvernement provincial dans sa politique et dans son plan d’action de lutte contre l’homophobie. Elle a le mérite d’essayer d’être inclusive des diverses facettes liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre et d’englober une vaste gamme d’attitudes négatives.

Homophobie : Toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet et à la discrimination, directe ou indirecte, envers les gais, les lesbiennes, les personnes bisexuelles, transsexuelles et transgenres, ou à l’égard de toute personne dont l’apparence ou le comportement ne se conforme pas aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité (CDPDJ 2007).

La portée politique du concept est cependant fortement critiquée par différents chercheurs. L’homophobie serait limitée dans sa perception puisqu’elle ne permettrait de voir que les « manifestations directes, voire anachroniques puisque peu adaptées à la subtilité des discriminations dites modernes4. » Dans « Au-delà de la phobie de l’homo : quand le concept d’homophobie porte ombrage à la lutte contre l’hétérosexisme et l’hétéronormativité », Janik Bastien-Charlebois explore les raisons qui poussent plusieurs auteurs à préférer le terme « hétérosexisme ». En effet, l’homophobie aurait tendance à faire reposer le problème sur l’individu, plutôt qu’à impliquer les aspects systémiques, organisationnels et institutionnels de l’oppression que vivent les personnes LGBT. Ainsi, cette utilisation ne peut prendre en considération les « petits gestes du quotidien5 » qui dévalorisent le vécu des minorités sexuelles pour ne considérer que la violence directe (physique ou verbale). Le terme laisserait dans l’ombre les réalités spécifiques que vivent les lesbiennes (plusieurs utiliseront d’ailleurs le terme « lesbophobie » pour pallier ce problème)6. Qu’il soit le fruit de l’ignorance ou d’une haine rationnelle, il favoriserait des explications déterministes de son existence7. Bref, en favorisant des « explications individualistes et psychologisantes des problèmes sociaux au sein de nos sociétés libérales (Bastien-Charlebois 2011, 122) », on dépolitise les oppressions vécues et on diminue le potentiel de transformation sociale. C’est pourquoi « hétérosexisme » convient mieux pour évoquer « les injustices commises à l’endroit des personnes LGBT [qui] ne se résument pas à quelques rares débordements émotifs et gestes d’agression (Bastien-Charlebois 2011, 129) ». L’hétérosexisme peut ainsi démasquer les discours idéologiques qui infériorisent l’homosexualité, qui présument que tout le monde est hétérosexuel et qui instaurent des normes de visibilité dans l’espace public différentes selon l’orientation sexuelle (on pensera aux attitudes de dégoût souvent suscitées par deux hommes qui s’embrassent).

Représenter l’homophobie pour la combattre

Sans aucun doute, la lutte à l’homophobie est une orientation normative de notre société. Il est aujourd’hui mal vu de discriminer les gais, ce qui n’était pas le cas il y a quarante ans. Les tribulations médiatiques de la chanson « Money for nothing » de Dire Straits devant le CRTC nous indiquent cependant à quel point cette modification culturelle cherche encore à définir ses frontières8. Tant les institutions que les groupes gais essaient de déterminer ce à quoi ressemblent les représentations de l’homophobie afin de les combattre. L’enjeu est également le même à l’école québécoise alors que l’on s’intéresse de plus en plus au phénomène de l’intimidation et à la victimisation des jeunes LGBT. Dans deux études sur les pratiques enseignantes, soit celle de Sylvie Thibault, Kevin Lavoie, Vincent Chouinard et celle de Gabrielle Richard, les auteurs mettent de l’avant l’attitude positive des professeurs à faire la lutte contre l’homophobie et à offrir une éducation non-discriminatoire à leurs élèves. Nous avons vu cependant comment le concept d’homophobie reste à la surface de l’oppression sans pouvoir remettre en question le système qui lui donne sa force. Il s’attaque aux symptômes et non à la cause. D’une certaine façon, on voit le signe, mais on ne sait pas le lire.

La situation qui nous intéresse part en partie du constat que fait la CDPDJ dans son rapport. On y fait allusion à une étude que Daniel Martin et Alexandre Beaulieu ont effectuée auprès de professeurs du secondaire. Les auteurs indiquent que « 85 % des répondants constatent la présence d’homophobie » ; « 76 % se disent peu ou très peu informés sur les réalités homosexuelles » et « 74 % disent avoir besoin d’information ou de formation » (CDPDJ, 2007, p. 23). En 2007, le Conseil permanent de la jeunesse (CPJ) approfondit cette recherche en questionnant à son tour des professionnels du milieu scolaire sur leur capacité à intervenir auprès des jeunes LGBT. Dans plus de 45 % des cas, les répondants sont peu capables d’identifier des ressources leur permettant d’agir auprès de ceux-ci. Et les moyens les plus fréquemment cités par les autres sont les dépliants et les affiches. Le CPJ souligne que « cette proportion est suffisamment grande pour mettre en doute la connaissance qu’a le personnel scolaire des outils d’information et de sensibilisation sur la diversité sexuelle, de même que la disponibilité de ces outils. » (CPJ, 2007, p. 60) Précisons que ce sont théoriquement les personnes les plus qualifiées de l’école qui ont répondu à ce sondage. Si seulement 67 % des répondants considèrent que leur personnel est outillé au sujet de la diversité sexuelle, 94 % d’entre eux affirment pouvoir rediriger un jeune se questionnant sur son identité sexuelle vers une personne compétente. S’ils ne connaissent pas les ressources, où vont-ils les envoyer ? C’est ce que Brown appelle un « biais hétérosexiste libéral », qui consiste à « présumer qu’une attitude de neutralité ou dépourvue de préjugés ouverts face à la diversité sexuelle suffit à assurer une pratique d’intervention non biaisée (Thibault, Lavoie, et Chouinard 2013, 128). »

Dans « La délicatesse nécessaire à l’intervention en matière d’orientation sexuelle : récits de pratiques d’enseignantes et d’enseignants du secondaire », Gabrielle Richard souligne d’entrée de jeu la problématique qui nous intéresse :

De fait, nous verrons que si tous constatent la large utilisation de ces épithètes par leurs élèves et la banalisation du recours à ces termes, ils n’en reconnaissent pas moins la nécessité d’intervenir pour mettre un frein à ce qu’ils perçoivent presque tous comme une manifestation de violence verbale. Par contre, plusieurs disputent la nécessité, mais également la légitimité, d’une intervention qui serait appuyée sur une prémisse erronée d’homophobie (Thibault, Lavoie, et Chouinard 2013, 126).

Aujourd’hui, le vocable « gai » est utilisé par les adolescents pour dire autant « c’est laid » que « c’est ennuyant » ou « c’est ridicule »9. Si tout le monde le dit, sans vouloir blesser ou rire des gais, comment cela peut-il être homophobe ? La recherche de Richard s’intéresse aux angles d’intervention des enseignants lors d’épisodes perçus homophobes. Elle note que ces épisodes sont décrits par ces professionnels comme relevant surtout de « l’utilisation par les élèves d’un langage accolant l’homosexualité à un contexte négatif (Pascoe 2007, 132) ». À partir de ses résultats, elle conclut que la compréhension limitative de l’homophobie par les enseignants leur fait passer à côté de « situations d’infériorisations » subies par des élèves des minorités sexuelles, et ce malgré leur bon vouloir. Et avec raison, puisque même les insultes associées à l’homosexualité ne semblent pas mener de facto chez eux à une réflexion sur l’homophobie, comme le souligne une enseignante interviewée par ce projet : « On perd tellement notre temps à se battre pour [ces mots]. Ils disent : “Je n’ai pas de problème, ce n’est pas ça que je voulais dire”. Ça [“fif” et “tapette”], ne veut même plus dire ça pour eux… (Pascoe 2007, 133) ». Face à ces propos, Richard remet également en question les angles d’intervention des professeurs. Elle décrit les cinq axes préconnisés par ses répondants (la correction du vocabulaire, les explications éthymologiques, la sensibilisation aux impacts de l’homophobie, l’analogie avec le racisme et l’intervention par confrontation) pour en montrer les limites. Par exemple, la correction du vocabulaire des jeunes est fréquemment utilisée, puisque en focusant sur une « erreur » de langage, l’enseignant demeure dans sa tâche. Ce n’est que par hasard que le sujet de la tâche est l’homosexualité, et le prétexte à corriger n’amène pas nécessairement une intervention sur la situation sociale. De même, elle note que les explications éthymologiques peuvent renforcer certains préjugés chez les élèves, en leur faisant découvrir des facettes des mots qu’ils ne soupçonnaient pas. L’enjeu du sens des épitèthes homophobes ne mystifie pas seulement les professeurs. Comme le note Richard,

La variété de sens accordés à des qualificatifs comme « fag », « faggot » ou « poofter » en anglais ou « pédé », « enculé », « fifi », « tapiole » ou « tapette » en français occasionne une dissension entre chercheurs, laquelle porte à la fois sur la nature des sujets désignés par ces termes et sur les intentions qui poussent des individus à les utiliser. Ces qualificatifs désignent-ils explicitement l’orientation sexuelle d’un individu, qu’elle soit réelle ou présumée, ou sont-ils utilisés pour d’autres motifs? Si tel est le cas, lesquels ? Bref, en quoi ces qualificatifs constituent-ils — ou pas — une expression d’homophobie (Pascoe 2007, 124) ?

Janik Bastien-Charlebois fait un résumé de ces différents motifs dans sa conférence « Dégager le sens d’épithètes : le cas du discours ambivalent de garçons adolescents à l’endroit de leur utilisation de gai, fif, moumoune et tapette (Bastien-Charlebois 2012)». Des auteurs comme Plummer et Pascoe vont appuyer cette conception naïve de l’emploi des mots; à leur avis, ces insultes serviraient moins à invalider l’homosexualité qu’à instituer les limites des genres masculins/féminins.

Plummer (1999, 2000) et Pascoe (2005, 2007) sont d’avis que le terme « fag/tapette » ne fait pas référence aux hommes gais, mais plutôt à l’altérité masculine ou au genre. Ainsi ne résulte-t-il donc pas selon eux de l’homophobie, de l’hétéronormativité ou de l’hétérosexisme, mais plutôt de la constitution rituelle du groupe des hommes ou de la circulation de normes de genre (Bastien-Charlebois 2012).

Ces énoncés s’accompagnent souvent d’idées voulant naturaliser l’homophobie des garçons comme passage obligé à l’âge adulte. C’est ce genre d’arguments que l’auteure a voulu déconstruire. Sa méthodologie nous intéressera particulièrement. Pour elle, il ne s’agit pas d’observer uniquement les contextes dans lesquels les mots sont utilisés pour en déterminer la portée ou l’utilisation (comme le font Plummer et Pascoe en voulant donner une signification aux gestes des adolescents à partir de leurs observations sur le terrain). Elle désire plutôt montrer la symétrie des relations qui se tissent entre l’emploi des insultes et la perception des gais : si « tapette » et « moumoune » ne semblent plus renvoyer aux personnes homosexuelles, les stéréotypes envers eux sont pourtant encore bien réels. Dans les témoignages qu’elle a recueillis, Bastien-Charlebois analyse le sens – conscient et inconscient – que donnent les garçons adolescents à leur utilisation de termes péjoratifs et à leur compréhension de l’homosexualité. Les significations « faible » ou « efféminé », associées à l’usage de « fag/tapette », sont aussi présentes dans les conceptions stéréotypées des homosexuels.

D’une certaine façon, cette méthodologie appelle une compréhension saussurienne de la langue. Premièrement, parce que les mots ne prennent leur signification que par leurs relations sur les axes syntagmatique et paradigmatique, en opposition à d’autres valeurs, la définition de l’un est nécessairement liée à celle des autres. En traitant un objet de « gai » pour dire « c’est laid », il s’effectue une double opération de différenciation entre ce qui est laid/non-laid et ce qui est gai/non-gai. La relation qui s’établit entre les deux est celle d’une non-désirabilité. Deuxièmement, parce que la langue a un caractère social, les mots ont une origine historique dont on ne peut si facilement se défaire. Par exemple, le terme « fag/faggot » provient des ballots de bois utilisés pour brûler les homosexuels durant la période de l’Inquisition. Gai Écoute rapporte que l’origine de « fif » proviendrait de sa proximité avec « fifille » et que « le Petit dictionnaire canadien de la langue française de Bélisle (1969) en atteste d’ailleurs l’usage au Québec pour désigner un homosexuel ou un efféminé, le qualifiant de canadianisme folklorique (« Fifi, c’est le nom d’un chien » 2012) ! ».

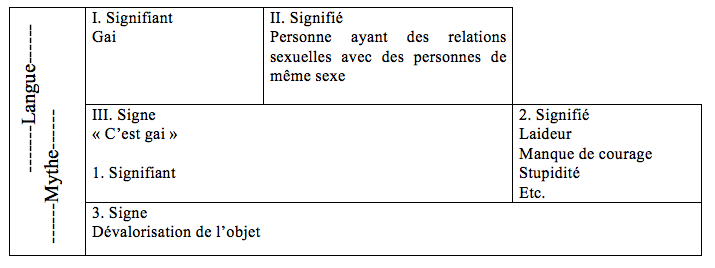

Dans la relation entre les termes que nous avons énoncés plus haut, ceux-ci prennent la forme du mythe tel que le définit Roland Barthes dans Mythologies: « ce qui est signe (c’est-à-dire total associatif d’un concept et d’une image) dans le premier système, devient simple signifiant dans le second (Barthes 1957, 199). » L’homosexualité devient le signifiant qui, associé au nouveau signifié de « la laideur », donne le nouveau sens « dévaluation » à l’objet. Le schéma suivant s’inspire du modèle du Mythe selon Barthes :

Barthes propose quelques caractéristiques du mythe ; celui-ci est un méta-langage qui vole au langage sa signification et qui en déforme les contenus en forme (ou les signes en signifiants) ; il dépolitise et déhistorise les concepts qu’il utilise, les naturalisant du même coup et les faisant passer comme réalité éternelle. Le mythe devient ainsi « un alibi perpétuel : il lui suffit que son signifiant ait deux faces pour disposer toujours d’un ailleurs : le sens est toujours là pour présenter la forme; la forme est toujours là pour distancier le sens. (Barthes 1957, 209) » Dans notre cas, la déformation que fait subir le mythe à l’homophobie permet l’ambiguïté de la compréhension des insultes. Alors que l’on se distancie du sens premier qui leur est associé (« gai » en tant que forme ne désigne plus en effet les personnes homosexuelles), on convoque pourtant la position du signe dans la langue. L’origine du terme est effacée avec son contenu. Cela permet plusieurs manipulations, dont celles de Plummer et de Pascoe qui détournent les référents à la sexualité pour leur en adjoindre d’autres liés au genre; les explications impliquant l’homophobie sont évacuées au profit de celles sur le sexisme. Ou dans le cas de l’enseignante de Richard, les insultes ne sont plus considérées comme un problème, donc comme un enjeu politique.

Le pouvoir des mots

D’un côté, les insultes ne sont pas perçues comme telles (en quelque sorte, leur sens disparait); de l’autre, leur forme instaure un climat de peur homophobe. Qu’est-ce qui peut venir expliquer l’impact des mots au-delà des personnes auxquelles ils s’adressent? Comme nous l’avons vu, des objets peuvent être qualifiés de « gais », montrant ainsi que la cible des injures n’est pas seulement les personnes homosexuelles ou présumées comme telles. Nous pourrions peut-être même dire qu’elles n’en sont justement pas la cible; il ne devrait théoriquement pas y avoir matière à insulte de dire à une personne homosexuelle qu’elle est gaie, c’est-à-dire d’affirmer qu’elle couche avec des personnes du même sexe. L’insulte se trouve à un autre niveau de sens, dans le jeu de valeurs qui infériorise ces relations. Et toute (autre) personne peut être affectée par son pouvoir puisque – nous l’avons vu – le mythe n’est qu’un alibi. C’est ce que note Gilbert Émond dans son analyse des dynamiques d’utilisation des insultes entre adolescents à l’école :

Toutefois, que les mots ne soient employés que pour « déranger un peu », il n’en reste pas moins qu’ils affligent, abaissent et diminuent plusieurs jeunes. Ils constituent une arme de pouvoir social des uns sur les autres même lorsque l’orientation sexuelle attribuée à la victime est fantaisiste. Dans le flou où la personne visée n’est que rarement « gaie », la dimension homophobe de l’insulte est souvent insaisissable ou banalisée. Pourtant, les insultes n’en touchent pas moins directement ceux qui sont vulnérables et qui constatent ainsi et encore la « règle générale » : l’homosexualité est dévalorisée et ne doit pas être visible (Émond 2009, 40 (nous soulignons)).

Pour expliquer la force du mythe, Barthes s’appuie sur la double fonction (à la fois forme et sens) de son signifiant pour en proposer trois lectures. La première lecture considère le signifiant comme une forme vide à remplir d’un concept. C’est celle du producteur de mythe qui cherche à créer des symboles. La deuxième déchiffre le rapport de déformation qu’un signifiant plein entretient entre son sens et sa forme. C’est celle du mythologue qui déconstruit ce système sémiologique. La troisième prend le signifiant comme un tout dans lequel forme et sens fusionnent, faisant du coup fonctionner le « mécanisme constitutif » mythique et donnant les choses comme naturelles (Barthes 1957, 214). Si les deux premières catégories sont pour Barthes analytiques, donc critiques, la troisième, elle, est plutôt naïve et confirme le pouvoir du mythe : celui-ci n’est qu’un système de valeurs qu’on lit comme fait. Même si l’on vient plus tard à le démonter, son caractère est d’être impressif, d’avoir un effet immédiat qui imprègne la signification au-delà de la raison. Il rappelle d’ailleurs que « le mythe est une parole excessivement justifiée (Barthes 1957, 216) », montrant par là que son usage tente d’être rationalisé après coup, que l’on tente de créer un effet de causalité d’un choix de valeurs. Dans le rapport du GRIS-Montréal que Émond et Bastien-Charlebois ont coécrit, ils énumèrent les attitudes défensives des personnes utilisant les insultes. Parmi les justifications qu’ils dénombrent, on trouve les « ça veut dire autre chose », « c’est juste pour niaiser », « ce n’est pas si méchant que ça », « c’est de la faute de la personne », « ce n’est pas à cause de son homosexualité, c’est à cause de son efféminement et/ou de sa faiblesse », « ce ne peut pas être homophobe car nous ne savons pas si la personne est gaie », « ce n’est pas la personne qui est visée, c’est un de ses attributs (GRIS-Montréal, Émond, et Bastien Charlebois 2007, 96‑99) ». Lorsque la teneur homophobe des propos est relevée, nous pouvons remarquer encore une fois que les personnes en dévient ou en minimisent le sens afin de continuer à les utiliser. C’est sans doute parce que ceux-ci sont efficaces.

Cet effet immédiat du mythe n’est pas sans rappeler la notion de performativité des insultes telle que la développe Judith Butler dans Le pouvoir des mots. Quelques correspondances sont à faire. Chez Butler, le performatif « ne “fonctionne” que dans la mesure où il utilise et masque à la fois les conventions constitutives par lesquelles il est mobilisé », grâce à une « historicité accumulée et dissimulée (Butler 2004, 80). » La convention, comme le signifiant du mythe, procède par répétition (ou citation) d’un contenu pré-existant. Cependant, il est rare que l’on connaisse l’origine de ce discours (sa première occurrence) puisque chaque fois il semble s’actualiser dans un nouveau contexte qui le rend effectif et réel, mais obscurcit son histoire10. En ce sens, la convention est aussi une forme, une norme qui permet sa reconnaissance, « imperfectible et indiscutable », comme l’est le mythe (Barthes 1957, 217). Elle est bien sûr une construction qui peut être appliquée infiniment à des situations et, comme telle, elle semble naturaliser les rapports qu’elle génère. Le performatif a une autre caractéristique :

L’énonciation accomplit des significations qui ne sont pas exactement celles qui sont ou pourraient être déclarées. […] Pareillement, ce corps ignorant marque la limite de l’intentionnalité dans l’acte du discours. L’acte du discours dit plus que ce qu’il prétend dire, ou le dit différemment (Butler 2004, 31).

Dire accomplit, donc performe. Ici, la parole dépasse l’intention du sujet. Les personnes auront beau se justifier, prétendre que les insultes n’ont rien d’homophobe., mais leur portée est plus grande que la cible directe : d’une part parce qu’elles sont des citations, qu’elles font référence à d’autres utilisations. ; d’autre part parce que leur signification est inconsciente, dissimulée (ce qui rappelle la lecture naïve du mythe qui en permet le fonctionnement).

C’est justement à cause du côté performatif des insultes, qui dépasse leur situation énonciative, que plusieurs veulent limiter leur circulation.11 Si Butler reconnait le côté performatif du langage, elle met en doute qu’il soit toujours efficace. Les insultes ne blesseraient pas toujours (même si elles le font souvent). Elle remet ainsi en cause la conception d’un langage souverain. En effet, si la simple énonciation créait automatiquement une plaie, comment pourrions-nous contrer l’homophobie ? Si le performatif mène à l’infériorisation, alors « l’énonciation elle-même n’est plus la sédimentation d’une institution et d’un usage qui l’ont précédée, mais elle est investie du pouvoir d’établir et de maintenir la subordination du groupe auquel elle s’adresse. » (Butler, 2004, p. 117) Autrement dit, cette façon de percevoir le langage naturalise comme état de fait l’homophobie plutôt que de voir le processus historique qui lui assure son autorité. « L’énonciation n’est plus la représentation du pouvoir ou son épiphénomène verbal, elle est le mode d’être même du pouvoir (Butler 2004, 110). » De plus, elle met le blâme sur l’individu qui prononce les mots. S’attarder à légiférer sur les paroles qu’il faut interdire, c’est encore une fois s’attarder uniquement au signifiant sans critiquer le processus de signification.

Butler considère que l’État joue un rôle prépondérant dans la diffusion des discours de haine (dont fait partie l’homophobie) puisqu’il crée cette catégorie de pensée et détermine le dicible et l’indicible dans l’espace public :

Ainsi, le discours de haine est produit par la justice et constitue l’une de ses productions les plus piquantes; il devient l’instrument juridique permettant de produire et de développer un discours sur la race et la sexualité sous l’enseigne de la lutte contre le racisme et le sexisme (Butler 2004, 137).

L’État valide les représentations et détermine s’il y a eu blessure. Il est libre de faire varier la démarcation de ce qu’est un discours, ce qui fait que « le langage devient ainsi le site déplacé de la politique (Butler 2004, 116) ». L’usage du droit réduit cependant la portée de cette déclaration, puisqu’il contraint à « accorder à l’injure le statut d’un acte et de rapporter cet acte à la conduite spécifique d’un sujet (Butler 2004, 116) » (Butler, 2004, p. 116). C’est dire qu’il réduit l’enjeu de l’homophobie à l’individu, seul responsable au final de la circulation du discours, plutôt que d’en faire un problème institutionnel comme nous en avons discuté plus haut. De plus, le verdict de la Cour fige le sens et empêche les resignifications, étant parfois une plus grande violence sur les sujets.

La politique du langage

La position de Butler permet aussi de penser les réappropriations des insultes et le renversement des stigmates. Le sens des mots change avec le temps. Le terme «queer» en est sans doute l’exemple le plus flagrant. De terme péjoratif au milieu du 20e siècle, il devient, à partir des années 1990 une étiquette identitaire portée par une nouvelle génération de gais et de lesbiennes, au point que des émissions télévisées grand public comme Queer as folk et Queer eyes for the straight guys l’utilisent pour en faire une plus-value. Sujay Kentlin suggère qu’il s’agit là d’une identité post-moderne, par opposition au mouvement moderne des gais et des lesbiennes. Cette idée semble juste si on reprend les propos de Julie Podmore, pour qui les bars de lesbiennes ont disparu à Montréal quand cette clientièle a décidé de prendre le tournant queer. Ces travaux permettent de penser la construction historiquement située des subjectivitées LGBT et leurs transformations dans le temps. Peut-être doit-on voir l’homophobie comme un concept daté (moderne), ayant eu son utilité pour déplacer le cadre théorique d’analyse des minorités sexuelles vers une dimension davantage sociale que médicale. Les discriminations dans les années 1970 et 1980 étaient directes et physiques : perte de logement, brutalité policière, interdiction d’exercer certains emplois gouvernementaux, etc. Elles sont maintenant plus subtiles et ne peuvent plus se donner comme telles. Higgins considère que « le cadre conceptuel qui servait de base à la répression contre les homosexuels est aujourd’hui remplacé par celui de la gestion des nouveaux mandarins ». C’est-à-dire que le contrôle sur la sexualité n’a pas disparu, il s’est simplement adapté. Comment contrer l’homophobie d’un fonctionnaire qui déciderait de mettre un dossier sous une pile pour en prioriser d’autres ? De même, que penser de la disparité de l’expérience des différentes générations LGBT ? Aujourd’hui, notre société se dit de plus en plus ouverte à l’homosexualité. Pour preuve, l’économie accueille favorablement l’argent rose et le tourisme LGBT. Les écoles demeurent pourtant un important lieu de reproduction de l’oppression, et les jeunes en sont les premières victimes. La prévalence de l’homophobie et de l’intimidation dans le milieu scolaire demeure fort élevée comme en font foi les récentes études (Thibault, Lavoie, et Chouinard 2013). Il convient ainsi de se demander si le concept d’homophobie a une portée universelle ou s’il s’adresse seulement à une catégorie historiquement située. N’y a-t-il pas là quelque chose d’obscur ?

La force du mythe est de se donner pour naturel, comme état de fait, donc d’être adapté aux croyances de son époque, puisqu’autrement il perd de sa pertinence. Janik Bastien-Charlebois propose que l’homophobie est adoptée comme concept « en raison des modes de pensée que favorise le contexte sociohistorique dans lequel nous nous trouvons (Bastien-Charlebois 2011, 143). » En bref, le néolibéralisme. Celui-ci tend à tout individualiser, à faire de chacun le responsable de sa vie dans un libre marché qui cherche l’équilibre par l’offre et la demande. À qui profite donc le maintien de l’homophobie ? Y a-t-il lieu alors de s’inquiéter que le gouvernement ait choisi ce terme pour sa politique et son plan d’action ? De même, pour reprendre le titre de la CDPDJ, si l’égalité juridique n’amène pas à elle seule l’égalité sociale, quel rôle y joue l’État? Après cette analyse, nous ne pouvons pas dire que la lecture de certaines insultes par les enseignants ne soit qu’un échec de compréhension de ce qu’est l’homophobie. Il s’agit bien plutôt d’un conflit d’interprétation, au sens d’un combat entre différentes valeurs (qu’elles soient inconscientes ou pas n’a pas d’importance), qui fait du langage un lieu politique. On peut d’abord le voir dans le choix du vocabulaire : l’Associated Press, une des plus importantes agences de presse aux États-Unis, a émis en décembre 2012 un communiqué proposant de bannir du journalisme l’usage du mot, trop imprécis selon eux, pour lui préférer celui d’ « anti-gai », et cela, selon la rumeur rapportée par Fugues, sous la pression des groupes religieux qui n’appréciaient pas de se faire dire que leur position n’était qu’une peur injustifiée, individuelle, des homosexuels12. Pour Barthes, il s’agirait là, à l’inverse du mythe, d’une vraie parole politique, affichée, ne déformant rien, irrécupérable. Les chercheurs font de même en préférant le terme « hétérosexisme », puisque comme le souligne Janik Bastien-Charlebois : « Une personne qui n’a été en contact qu’avec le concept d’homophobie est susceptible de se défendre d’avoir des préjugés à l’endroit des personnes LGBTQ si elles les infériorisent posément (Bastien-Charlebois 2011, 133). » Chez Barthes, le mythe peut être retourné sur lui-même. Il suffit pour cela d’en faire le signifiant d’une nouvelle chaîne sémiologique. Butler croit à cette possibilité de marquer « une distance au sein même de la structure du traumatisme (Butler 2004, 144) ». Un danger demeure pourtant, celui que le mécanisme naturalisant du mythe ne détruise sa lecture critique, qu’il efface la dynamique des forces qui se livrent un combat politique. Déjà, en parlant de l’orientation normative de la société québécoise à faire la lutte à l’homophobie, nous obnubilons les processus qui ont permis d’en arriver là aujourd’hui et ceux qui permettent de reproduire cette norme. Mais nous effaçons également les forces qui vont à l’encontre de celle-ci, par différents moyens détournés, indicibles. Que les droits des personnes LGBT en soient venus à représenter un idéal démocratique n’empêche pas la mise en place de mécanismes de discriminations systémiques. Il faut parfois se méfier du discours et davantage se former à la lecture comme les mythologues.

Bibliographie

Barthes, Roland. 1957. Mythologies. Paris: Éditions du Seuil.

Bastien-Charlebois. 2012. « Dégager le sens d’épithètes : le cas du discours ambivalent de garçons adolescents à l’endroit de leur utilisation de «gai», «fif», «moumoune» et «tapette» ». Conférence publique. Local A-5020, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM. http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/174-conference-publique-degager-le-sens-d-epithetes-le-cas-du-discours-ambivalent-de-garcons-adolescents-a-l-endroit-de-leur-utilisation-de-gai-fif-moumoune-et-tapette.html.

Bastien-Charlebois, Janik. 2011. « Au-delà de la phobie de l’homo : quand le concept d’homophobie porte ombrage à la lutte contre l’hétérosexisme et l’hétéronormativité ». Reflets : Revue d’intervention sociale et communautaire, Reflets : Revue ontaroise d’intervention sociale et communautaire 17 (1):112‑49. https://doi.org/10.7202/1005235ar.

Bourcier, M. 2011. Queer Zones 3: Identités, cultures et politiques. Paris: Editions Amsterdam.

Butler, Judith. 2004. Le pouvoir des mots: politique du performatif. Paris: Éditions Amsterdam.

CDPDJ. 2007. « De l’égalité juridique à l’égalité sociale: vers une stratégie nationale de lutte contre l’homophobie ». Province de Québec: Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. http://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca/in/faces/details.xhtml?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000933769.

Dutil, Étienne. 2012. « L’«homophobie», un abus de langage? » Fugues, décembre. http://www.fugues.com/219612-article-lhomophobie-un-abus-de-langage-.html.

Eribon, Didier. 2012. Réflexions sur la question gay. Paris: Flammarion.

Émond, Gilbert. 2009. « Tous les garçons et les filles de mon âge ». In Diversité sexuelle et constructions de genre, 21‑45. Québec: Presses de l’Université du Québec.

GRIS-Montréal, Gilbert Émond, et Bastien CharleboisJanik. 2007. « L’homophobie pas dans ma cour !: phase 1 : le diagnostic ». 978-2-9807954-1-1. Montréal: GRIS-Montréal.

Halperin, David M, Michael Warner, Matthieu Dupas, et William John Bishop. 2010. Que veulent les gays? essai sur le sexe, le risque et la subjectivité. Paris: Éd. Amsterdam.

Higgins, Ross. 2011. « La régulation sociale de l’homosexualité. De la répression policière à la normalisation ». In La régulation sociale des minorités sexuelles: l’inquiétude de la différence. Québec: Presses de l’Université du Québec.

Kosofsky Sedgwick, Eve. 2008. Epistémologie du placard. Paris: Amsterdam.

Pascoe, C. J. 2007. Dude, you are a fag: Masculinity and sexuality in high school. Berkeley: University of California Press.

Rubin, Gayle S. 2011. « Les sciences sociales à la découverte de l’homosexualité ». Traduit par Christophe Broqua. Genre, sexualité & société, nᵒˢ Hors-série n° 1 (avril). https://doi.org/10.4000/gss.1849.

Signorile, Michelangelo. 2012. « Associated Press Ban on ’Homophobia’ Plays Into Anti-Gay Agenda The Huffington Post ». The Huffington Post, avril. http://www.huffingtonpost.com/michelangelo-signorile/associated-press-ban-on-h_b_2236916.html.

Thibault, Sylvie, Kévin Lavoie, et Vincent Chouinard. 2013. « Les pratiques émergentes de lutte contre l’homophobie dans les milieux scolaires et jeunesse de l’Outaouais ». Reflets : Revue d’intervention sociale et communautaire, Reflets : Revue ontaroise d’intervention sociale et communautaire 19 (1):153‑84. https://doi.org/10.7202/1018045ar.

Le premier est le titre d’une émission française de 1971 animée par Ménie Grégoire, qui fut interrompue par des militants gais et lesbiennes. Le deuxième est un documentaire réalisé en 2000 par Lionel Bernard.↩

« À défaut de pouvoir bloquer les mouvements culturels et sociaux, la France, c’est-à-dire l’université, les médias et les éditeurs, a réussi à bloquer la diffusion des théorisations et des modes de vie différents et innovants. », (Bourcier 2011)↩

« Ainsi, c’est peut-être précisément l’itérabilité par laquelle le performatif réalise son injure qui voue à l’échec tout effort pour localiser la responsabilité dernière de cette injure dans un sujet et un acte singuliers. », Butler (2004).↩

Voir à ce propos la première partie sur l’insulte de Eribon (2012).↩

On pourrait dire également qu’il ne rend que peu compte des réalités trans, ce pour quoi les groupes ont pris le soin de revendiquer l’ajout d’une définition de transphobie au plan d’action du gouvernement.↩

« Outre qu’il fait en sorte qu’on laisse intactes les structures et les idéologies légitimant l’infériorisation des sexualités non hétérosexuelles, il donne prise à la légitimation des comportements d’agression et nourrit la complaisance à leur endroit, laissant entendre que ces personnes n’agissent qu’en fonction de ressorts internes sur lesquels elles n’auraient que peu d’emprise. », Bastien-Charlebois (2011), p.122.↩

En 2011, le CRTC a voulu bannir la chanson sous prétexte de son utilisation du terme « faggot ». Les médias se sont emparés de la nouvelle. Plusieurs radios ont fait jouer la chanson plus souvent, commentateurs et lignes ouvertes ont émis leur avis. Les groupes LGBT étaient eux-mêmes déchirés par la décision. Pour Gai Écoute, la décision était justifiée ; pour le Conseil québécois des gais et lesbiennes, l’usage de la chanson visait à dénoncer l’homophobie et ne méritait donc pas la censure.↩

Pascoe dira à ce sujet : « Students used gay to describe anything from someone’s clothes to a new school rule that they didn’t like», Pascoe (2007), p.56.↩

« Ainsi, c’est peut-être précisément l’itérabilité par laquelle le performatif réalise son injure qui voue à l’échec tout effort pour localiser la responsabilité dernière de cette injure dans un sujet et un acte singuliers. », Butler (2004).↩

Voir à ce propos la première partie sur l’insulte de Eribon (2012).↩

Voir l’article du Fugues : Dutil (2012). Une lecture similaire est faite dans le Huffington post : Signorile (2012).↩